Нами изучены тенденции изменения ряда параметров климата Чувашской Республики за весь период инструментальных наблюдений и выявлено, что потепление климата и связанные с ним явления в атмосфере, гидросфере и эдасфере стали особенно заметны за последние 30–40 лет. Для определения антропогенной составляющей проанализированы показатели термического и барического режимов и режима увлажнения на территории Чувашской Республики. Особое внимание уделено изменению местного климата в связи с развитием городов, особенно в связи со строительством Чебоксарской ГЭС и образованием Чебоксарского водохранилища [2, 3, 6].

На территории Чувашии происходившие к настоящему времени изменения в термическом режиме и режиме увлажнения оказались в основном благоприятствующими сельскохозяйственному производству, энергетике и коммунальному хозяйству, что выразилось в:

1) смягчении климата: некотором сглаживании максимальных значений метеорологических характеристик, сужении амплитуды суточного и годового хода температуры воздуха (прежде всего за счет повышения зимних температур);

2) увеличении суммы эффективных температур. С 1940 г. по настоящее время сумма эффективных температур повысилась на 40–50 единиц;

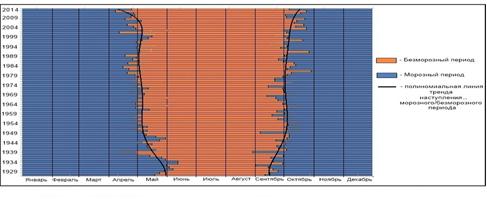

3) более раннем прохождении последних заморозков весной и позднем наступлении первых заморозков осенью. В результате продолжительность безморозного периода за последние 75 лет в среднем по республике увеличилась на 15 дней;

4) более позднем прохождении средней суточной температуры через 0°С, +5°С, +10°С осенью. Вегетационный период за последние полвека увеличился почти на 10 дней, а отопительный сезон — на две недели;

5) некотором увеличении количества зимних осадков;

6) увеличении дней с оттепелями;

7) снижении весеннего уровня воды в реках региона;

8) уменьшении промерзаемости грунта.

В то же время отмечается увеличение числа наблюдаемых экстремальных погодных явлений, таких как налипание мокрого снега, ледяной дождь, и неблагоприятных явлений, связанных с повышением скорости ветра. Все чаще наблюдаются годы с засушливым летом.

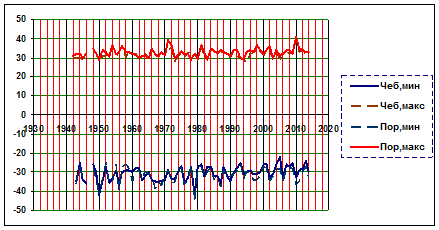

Наряду с другими характеристиками климата в целях изучения влияния хозяйственной деятельности на местный климат мы проанализировали межгодовой ход экстремальных максимальных и минимальных температур воздуха и изменение суточной амплитуды температуры, к анализу которых редко обращаются исследователи. Между тем эти характеристики климата весьма важны. Они непосредственно сказываются на здоровье людей, на состоянии естественных экосистем и на ведении хозяйства. Для изучения влияния хозяйства на эти характеристики климата мы привели данные по городу Чебоксары и селу Порецкое. Чебоксары – столица Чувашской Республики, в настоящее время это город с почти полумиллионным населением, расположен в основном на правом берегу Чебоксарского водохранилища. Чебоксары особенно быстрыми темпами развивались во второй половине ХХ в. Здесь в годы Великой Отечественной войны зародилось и получило большое развитие в 1960-е гг. электротехническое машиностроение, в начале 1950-х — текстильная индустрия, в 1960-е – тепловая энергетика, в 1970-е гг. выросло мощное производство промышленных тракторов. Село Порецкое находится южнее Чебоксар на 140 км, расположено на левом берегу Суры. Оно практически остановилось в своем развитии. Отметим, что подпор Чебоксарского водохранилища до Порецкого не доходит. К тому же метеорологическая станция с. Порецкое является реперной.

По выполненным графикам (рис. 1) видно, что за последние десятилетия произошло некоторое повышение как максимальных экстремальных, так и минимальных экстремальных температур, причем по зимним — весьма заметное. Тем не менее из-за близкого расположения кривых, соединяющих значения максимальных и минимальных температур воздуха, данный рисунок не раскрывает вклада города в изменение термического режима. Графики в целом совпадают с глобальными тенденциями. Учитывая это, мы решили проанализировать ход суточной амплитуды температуры воздуха за отдельные годы, конкретно за 1956, 1979, 2003 и 2014 гг.

Рис. 1. Графики межгодового хода экстремальных максимальных и минимальных температур воздуха в г. Чебоксары и с. Порецкое

Для анализа 1956 г. взят потому, что до этого года в Чувашском гидрометеоцентре данные по минимальным и максимальным температурам оказались неполными. Год 1979 взят потому, что он предшествовал пуску Чебоксарского гидроузла. Здесь уместно отметить, что поводом для данной работы явилось очередное обсуждение проблемы целесообразности подъема уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки, равной НПУ +68,0 м.

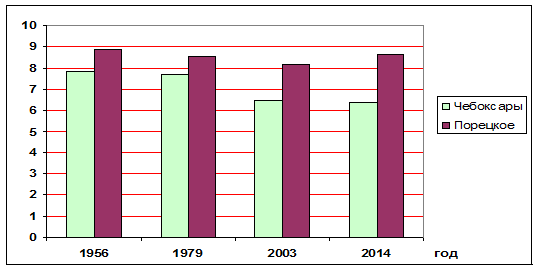

Сравнение графиков суточных амплитуд температуры Чебоксар и Порецкого за 1956, 1979, 2003 и 2014 гг. показывает, что они во многом схожи – максимальные значения суточных амплитуд наблюдаются летом (наибольшее значение в мае-июне), когда преобладают безоблачные дни и воздух сильно прогревается днем, а ночью выхолаживается. Минимальные амплитуды температуры представлены в начале и первой половине зимы (наименьшее значение — в ноябре), когда погода чаще всего бывает пасмурной, днем воздух прогревается незначительно, а ночью облачность предохраняет его от сильного выхолаживания, суточный ход сглажен. Имеет место тенденция снижения амплитуды суточного хода температуры на обеих станциях. На этом сходства в ходе разности максимальных и минимальных значений температуры по этим метеостанциям завершаются.

Амплитуда суточного хода температуры в Чебоксарах всегда меньше, чем в Порецком (рис. 2). Эта разница скорее всего связана с их географическим положением: с. Порецкое находится южнее Чебоксар на 54 с.

Рис. 2. Годовые значения суточной амплитуды воздуха за 1956, 1979, 2003, 2014 гг. в

г. Чебоксары и с. Порецкое

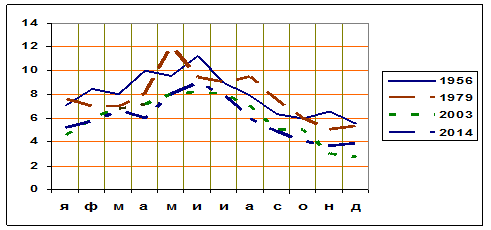

Что касается снижения амплитуды на наблюдаемых станциях за рассматриваемый период, то оно в с. Порецком незначительное, в Чебоксарах – весьма заметно. Так, по с. Порецкому средняя амплитуда суточного хода температуры за 2014 г. ниже амплитуды суточного хода температуры за 1956 г. всего на 0,25°С, в Чебоксарах — 1,42°С (рис. 3).

В результате разница в амплитуде суточного хода температуры между Чебоксарами и Порецким выросла с 1,06 в 1956 г. (1,02 в 1979 г.) до 2,22°С. Причин здесь может быть несколько. Одной из главных причин уменьшения суточных амплитуд в г. Чебоксары, видимо, следует считать влияние Чебоксарского водохранилища. Волга у Новочебоксарска перекрыта 15 ноября 1980 г. Климатическому влиянию водоема характерны два периода – охлаждающего и отепляющего воздействия [1], снижающие амплитуду суточного и годового хода температуры воздуха на прилегающей территории.

Рис. 3. Графики годового хода суточной амплитуды воздуха за 1956, 1979, 2003 и 2014 гг. в

г. Чебоксары

Указанная причина подтверждается тем, что уменьшение амплитуды произошло в основном за счет второй половины весны, когда холодное еще водохранилище сдерживает резкое потепление в зоне своего влияния, и осенних месяцев, когда водохранилище «делится» c прибрежной зоной накопленным за лето теплом. Уменьшению амплитуды в суточном ходе температуры в Чебоксарах в период открытого русла способствует дневной бриз, дующий с акватории водохранилища на город [1-3].

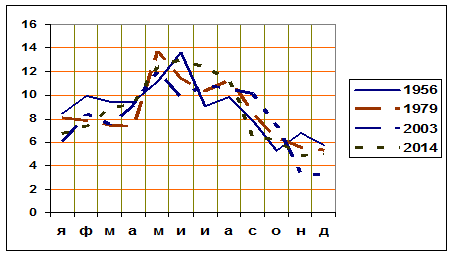

Рис. 4. Графики годового хода суточной амплитуды воздуха за 1956, 1979, 2003 и 2014 гг. в

с. Порецкое

Уменьшение суточных амплитуд в г. Чебоксары наглядно представлено на рисунке 3. Здесь графики, отображающие годовой ход суточных амплитуд, собраны в 2 группы: до образования водохранилища (за 1956 и 1979 гг.) и после (за 2003 и 2014 гг.). Что касается графиков годового хода суточной амплитуды по с. Порецкое, то они практически «переплелись» (рис. 4). Влияние водохранилища на изменения климата видно по сводной таблице максимальных экстремальных и минимальных экстремальных температур воздуха за 1942–2014 гг., в которой представлены средние значения данных климатических характеристик до и после образования водохранилища и обозначены тенденции изменений этих характеристик климата (табл. 1).

Таблица 1

Средние значения максимальных экстремальных и минимальных экстремальных температур воздуха в г. Чебоксары и с. Порецкое

|

Период наблюдения |

Метеорологическая станция |

|||

|

Чебоксары |

Порецкое |

|||

|

минимальная экстремальная |

максимальная экстремальная |

минимальная экстремальная |

максимальная экстремальная |

|

|

За 1942–1980 гг. |

-31,9892 |

31,53947 |

-32,3919 |

32,27368 |

|

За 1981–2014 гг. |

-29,1059 |

32,10294 |

-31,0559 |

33,32941 |

|

Тенденция |

значительное потепление |

потепление |

потепление |

потепление |

Доказанный факт влияния водохранилища на уменьшение суточной амплитуды воздуха на прилегающей территории стал еще одним из немногих «плюсов» в пользу доведения уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки, что особенно важно в условиях общего потепления климата и понижения уровня грунтовых вод в рассматриваемом регионе. Фактором, который также может снижать разность между максимальной и минимальной температурой, является формирование более мощного облачного покрова днем над городом, чего не бывает над сельской местностью. Здесь причиной уменьшения максимальных температур в теплое время года в Чебоксарах может быть рост аэрозольного загрязнения растущего города.

Увеличение содержания аэрозолей в атмосфере города, снижая интенсивность прямой солнечной радиации, приводит к понижению дневных температур и уменьшению амплитуды суточного хода температуры [5]. Термодинамические условия и повышенное содержание ядер конденсации над городом способствуют образованию конвективных облаков над городом в дневное время. Прямое влияние антропогенного аэрозоля и косвенное через образование дополнительной облачности приводит к уменьшению амплитуды суточного хода температуры в городе и увеличению разности средних значений температуры между городом и селом, в данном случае между Чебоксарами и Порецким. Особенности изменения температуры, связанные с ростом содержания аэрозолей, должны проявлять себя в теплое время года, прежде всего летом [5]. Действительно, разность амплитуд суточного хода температуры «город – сельская местность» летом, осенью и весной особенно четко следует изменению аэрозольного загрязнения города.

При рассмотрении данного вопроса нельзя обойти вниманием и тепловое «загрязнение» города. Тепло в атмосферу города поступает от различных теплогенерирующих источников (непосредственно от теплоэлектростанций, теплоцентралей, котельных, трубопроводов и автотранспорта, от объектов жилья, социально-культурных учреждений и производств) и повышает в основном зимние температуры, снижая амплитуду годового хода температуры. Что касается непосредственного влияния этого фактора на амплитуду суточного хода, то здесь необходимо иметь в виду значительно большее выделение тепла днем автотранспортом, оказывающее влияние на повышение максимальной температуры воздуха. Автотранспорт в настоящее время, являясь основным загрязнителем атмосферного воздуха, видимо, опосредованно больше влияет на снижение температуры.

С амплитудой суточного и годового хода температуры тесно связана такая характеристика климата, как продолжительность безморозного периода, имеющая важное народно-хозяйственное значение. За период инструментальных наблюдений на территории Чувашской Республики безморозный период значительно увеличился, особенно в Чебоксарах (рис. 5). Судя по диаграмме, причиной увеличения безморозного периода в столице республики стали оба рассмотренных факта: загрязнение воздушного бассейна города и стабилизирующее влияние волжского водохранилища. Увеличение безморозного периода сопровождается снижением суточной амплитуды температуры, прежде всего за счет повышения минимальных температур.

Рис. 5. График многолетнего хода и полиномиальный тренд продолжительности безморозного периода

Полученные результаты являются дополнительным аргументом, подтверждающим уменьшение амплитуды суточного хода температуры в больших городах по сравнению с сельской местностью и малыми городами, т. е. антропогенная деятельность «срезает» амплитуду суточного хода температуры (как дневной максимум, так и ночной минимум) в крупных городах. Наиболее активно этот процесс проявляется в теплое время года, в период открытого русла. Надо также полагать, что антропогенный фактор снижает и междусуточную изменчивость температуры воздуха – основную характеристику степени устойчивости погоды.

Рецензенты:Архипов Ю.Р., д.г.н., профессор, профессор кафедры экономической и социальной географии, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары;

Корнилов А.Г., д.г.н., профессор, заведующий кафедрой географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности НИУ «БелГУ», г. Белгород.