Частота подобных осложнений по разным данным составляет 0,4–8%. При этом в группе риска развития стернальной инфекции, которая составляет от 12 до 20% прооперированных пациентов, при развитии послеоперационного медиастинита летальность достигает 14–47% [1]. Нестабильность каркаса грудной клетки в послеоперационном периоде и последующее развитие остеомиелита и стерномедиастинита приводит к появлению либо усилению болевого синдрома, нарушению функции дыхания и влечет за собой удлинение сроков госпитализации и повышение стоимости лечения [9].

Нерешенность вышеизложенных проблем заставляет не только вести поиск новых, менее травматичных методик для рассечения грудины и гемостатических материалов с минимальным влиянием на репарацию костной ткани, но и требует разработки алгоритма для контроля процесса консолидации грудины с использованием комплекса параклинических методов исследования.

В современной практике для оценки степени консолидации грудины и диагностики возможных раневых осложнений наиболее часто используется компьютерная томография [7]. Однако существуют исследования, сообщающие о высокой информативности применения для этих целей остеосцинтиграфии[9], а также определения уровня маркеров метаболизма костной тканив сыворотке крови и моче [6].

Цельюданной работы является сравнительная оценка течения неосложненной репаративной регенерации грудины после холодноплазменнойстернотомии [3] и cтандартнойстернотомии, а также при раневых осложнениях грудной стенки.

Материал и методы

Материалом для анализа послужили данные обследования и лечения пациентов сишемической болезнью сердца, мужского и женского пола, оперированных через срединную стернотомию.В исследование включено 50 пациентов, средний возраст составил 62±6,5 лет. Всем пациентам было выполненокоронарное шунтирование. Обсуждаемые пациенты, согласно применявшейся методике хирургического доступа, были разделены на две группы.

Первая группа (основная) – включает 25 пациентов (21 мужчина и 4 женщины), которым рассечение грудины проводилось стернотомом с холодноплазменным наконечником. В применении дополнительных методов гемостаза необходимости не было. Вторую группу (контрольная) составили 25 человек (20 мужчин и 5 женщин), которым этап стернотомии проводился с использованием стандартной электромеханической пилы фирмы «AesculapAG&CO.KG»(Germany). Гемостаз рассеченной грудины у данных пациентов проводился по принятой методике с использованием электрокоагуляции для остановки кровотечения из надкостницы и медицинского воска – для остановки кровотечения из губчатого вещества грудины.

По основному заболеванию, сопутствующей патологии, видам хирургической коррекции заболеваний, а также дооперационным факторам риска развития стернальных осложнений [10] группы не различались. Различия в группах пациентов отмечались среди интароперационных факторов риска – таких как использование медицинского воска и электрокоагуляции для гемостаза грудины (p<0,05).

Пациентам обеих групп помимо общепринятого в кардиохирургии обследования,для контроля регенерации грудины на разных этапах лечения проводилось трехкратное определение маркеров костного метаболизма в сыворотке крови (концентрацииостеокальцина и активности костного изофермента щелочной фосфатазы – остазы)и моче (дезоксипиридинолин) методом иммуноферментного анализа, спиральная компьютерная томография и остеосцинтиграфия грудины. При этом исходные значения всех биохимических маркеров находились в пределах нормы – для остеокальцина 9,6–40,8 нг/мл., для остазы 15,0–41,3 Ед/л, для дезоксипиридинолина 2,3–5,4 нмоль/л.

Согласно клиническим данным, из 50 обследованных пациентов у 4-х отмечено осложненное течение постстернотомной раны – один случай развития свищевого хода в пределах подкожной жировой клетчатки без инфицирования (пациент основной группы), два случая инфекции мягких тканей и один случай стерномедиастинита, потребовавшие повторного хирургического вмешательства (пациенты контрольной группы). Данные пациенты при проведении ретроспективного анализа объединены в третью группу (группа осложнений).

Статистика. Проверку достоверности межгрупповых

различий показателей проверяли при помощи Т-критерия Манна – Уитни (с учетом

поправки Йейтса) для параметров, имеющих нормальное распределение, и Н-критерия

Крускала – Уоллиса при распределении, не соответствующем нормальному. Нормальность

распределения оценивали с использованием Shapiro-Wilk W-статистики при n![]() 50.Различия

считали статистически значимыми при уровне p<0,05 [2].

50.Различия

считали статистически значимыми при уровне p<0,05 [2].

Результаты и обсуждение

При оценке неспецифических воспалительных маркеров во всех группах отмечено повышение их уровня к 2-х недельному сроку, с последующим снижением до нормальных значений (3-я контрольная точка). Однако в группе осложнений уровень СОЭ к 6-ти месяцам значимо не изменился и оставался повышенным (рисунок 1).

Рис.1. Динамика неспецифических воспалительных маркеров в крови. Межгрупповые различия статистически не достоверны. Примечание: Лц – лейкоциты, СОЭ – скорость оседания эритроцитов, СРБ – С-реактивный белок. Исходный уровень (1), через 2 недели (2) и 4-6 месяцев после стернотомии (3), соответственно

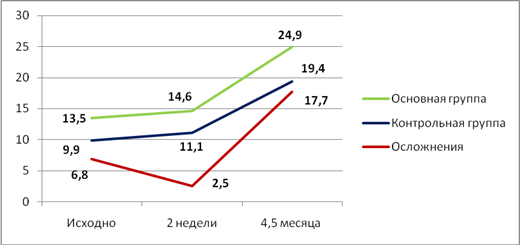

Сравнительный анализ концентрации остеокальцина в сывороткекровипациентов в динамике показал прогрессивное увеличение его концентрации при неосложненном течении (рисунок 2). В группе пациентов с раневыми осложнениями отмечено снижение концентрацииостеокальцина в остром периоде (2 недели) на 36,7%, с последующим его приростом.

Рис.2. Концентрация остеокальцина в сыворотке крови в группах в различные сроки. Представлены медианные значения

При этом в основной группе концентрацияостеокальцина была наиболее высокой на всех этапах исследования, что может свидетельствовать о более выраженной остеобластической активности, обусловленной меньшей травматизацией костной ткани при проведении холодноплазменной стернотомии и меньшей интенсивностью асептического воспаления в области распила грудины.

Активностькостного изофермента щелочной фосфатазы (остазы) во всех группах через 2 недели после стернотомии была выше исходной – прирост в основной группе составил 77,5%, в контрольной 59,5%, а в группе осложнений 66,6%. К 3-й контрольной точке отмечено снижение активностиостазы, не достигшее однако исходных значений. Активность фермента в сыворотке пациентов в группах к 6-ти месяцам достоверно не различалась и составила 147,9% от исходной для основной группы, 143% для контрольной и 141,8% для группы осложнений.

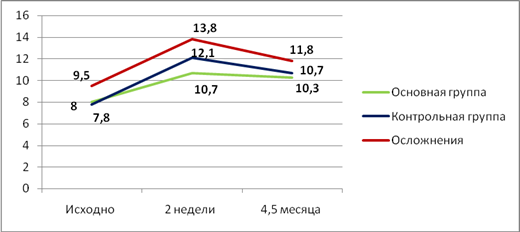

Определение концентрациидезоксипиридинолина(ДПД) в моче пациентов также показало ее увеличение во всех группах к 2-х недельному сроку, при этом наиболее высокие показатели отмечены в группе осложнений на всех этапах исследования, и особенно в острый период. Самая низкая концентрация маркера отмечена в основной группе пациентов через 2 недели после стернотомии и в среднесрочном периоде, что может быть связано с меньшей травматизацией тканей грудины на этапе доступа (рисунок 3).

Рис.3. Изменение концентрации ДПД в моче. Представлены медианные значения. Примечание: Δ1(%) – концентрация ДПД через 2 недели после операции, выраженная в процентах относительно исходного значения. Δ3(%) – концентрация ДПД через 4–6 месяцев после операции, выраженная в процентах относительно исходного значения

Таким образом, при анализе маркеров костного метаболизма в динамике в сыворотке и моче отмечено, что в группе пациентов, имевших осложненное течение послеоперационной раны, в остром периоде (2-х недельный срок) интенсивность остеобластических процессов снижена (в сравнении с неосложненным течением), что подтверждается выраженным снижением концентрацииостеокальцина. В то же времяотмечается интенсивная резорбция костной ткани, о которой свидетельствует значительное повышение концентрации дезоксипиридинолина.

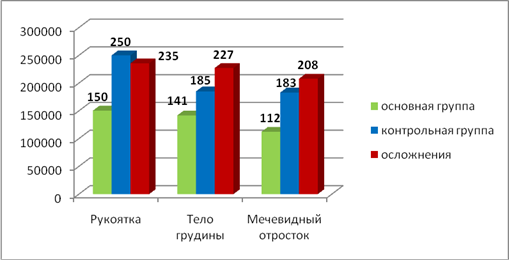

Данные биохимических исследований согласуются с результатами проведенной остеосцинитиграфии грудины, где отмечено повышенное накопление радиофармпрепарата (Технефор, 99mTc) у пациентов, имевших раневые осложнения (рисунок 5), отражающее более интенсивный кровоток в зоне распила, что может свидетельствовать о продолжающемся асептическом воспалении. В основной группе пациентов накопление препарата во всех отделах грудины было ниже, чем в остальных группах, что может свидетельствовать о снижении интенсивности воспаления у данных пациентов к 6-ти месяцам после перенесенной стернотомии.

Рис. 5. Накопление радиофарпрепарата (Технефор, 99mTc) различными отделами грудины, число импульсов (тыс). Представлены медианные значения

Проведенная через 6 месяцев после стернотомииспиральная компьютерная томография (СКТ) грудины не выявила существенных межгрупповых различий – у всех пациентов отмечено формирование в зоне распила грудины разной выраженности и протяженности соединительнотканной мозоли, что согласуется с литературными сообщениями [5], где срок завершенной консолидации грудины принят за 12 месяцев. Полученные данные позволяют говорить о не высокой информативности данного метода в оценке неосложненной послеоперационной консолидации грудины.

Наибольшую информативность и хорошее соответствие с клиническими данными в исследовании показали биохимические маркеры регенерации костной ткани (остеокальцин и дезоксипиридинолин)сыворотки крови и мочи, которые также соотносились с результатами остеосцинтиграфии грудины.

Выводы

По данным комплексного параклинического обследования, стернотомия с холодноплазменным компонентом снижает травматическое воздействие на ткани грудины, а также продолжительность и интенсивность асептического воспаления в зоне хирургического доступа, что способствует снижению частоты раневых послеоперационных осложнений.

По данным проведенной СКТ грудины у пациентов, перенесших полную продольную срединную стернотомию, в сроки наблюдения до полугода не наступает полного восстановления костной ткани грудины. В месте распила вне зависимости от методики стернотомии формируется соединительнотканная мозоль, что необходимо учитывать в послеоперационной реабилитации.

Применение с диагностической целью остеосцинтиграфии грудины, наряду с анализом биохимических маркеров костной регенерации в сыворотке крови и моче,является оправданным, информативным, хорошо согласуется с клиническими данными и позволяет оценить состояние костной ткани, интенсивность кровообращения, воспалительных реакций и остеорепаративных процессов в зоне распила грудины, а также может быть полезным для выявления инфекционных осложнений в зоне интереса.

Рецензенты:Латыпов В.Р.,д.м.н., заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, г. Томск;

КомковаТ.Б., д.м.н.,профессор кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, г. Томск.