Проблемы предпринимательства в сфере услуг

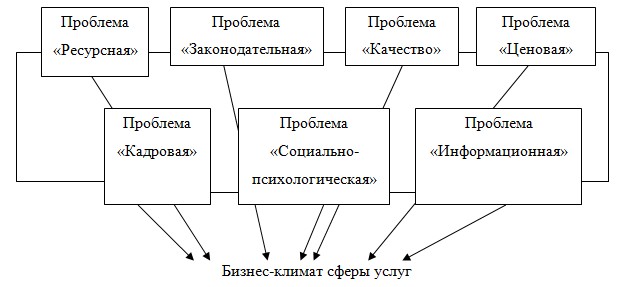

Авторами основные проблемы сгруппированы и представлены в виде модели (рис. 1).

Рис. 1. Модель группировки проблем, препятствующих развитию предпринимательской деятельности в сфере услуг

Рассмотрим каждую группу.

- Недостаточная ресурсная база формируется из-за недостаточного доступа субъектов предпринимательства сферы услуг к информации о наличии ресурсов. К ресурсам субъектов предпринимательства относим финансово-кредитные, инвестиционные, имущественные ресурсы. Ограниченность доступа к этим ресурсам выражается: недостаточностью начального капитала, трудностью в получении кредитных ресурсов, поскольку отсутствует залоговое обеспечение, кредитные истории субъектов предпринимательства, государственных (муниципальных) гарантий по обязательствам; недостаточностью инвестиционной поддержки; высокой платой за аренду производственных и офисных помещений, и сложностью с их получением; нехватка производственных площадей соответствующих санитарным нормам и правилам размещения предприятий, оборудований. Эта проблема возникает в основном у субъектов малого и среднего бизнеса на первоначальном этапе или в первые три года деятельности для расширения своей деятельности и укрепления позиций на рынке.

- Неразвитость законодательной базы - это одна из серьезных проблем, которая выражается в отсутствии единой законодательной основы по развитию и поддержки предпринимательской деятельности в сфере услуг. Мы не отрицаем факт существования нормативных и правовых документов, регулирующих предпринимательскую деятельность в стране и регионах. Тем не менее, имеющиеся нормативно-правовые документы не совершенны и в настоящий момент не способны решить существующие проблемы. Прежде всего, это отсутствие гибкости и несовершенство налогового законодательства в связи с отсутствием реально действующих налоговых льгот для предприятий сферы услуг.

- Проблема управление качеством услуг. Качество предоставляемых услуг и уровень обслуживания в сфере услуг незначительный. Из-за неразвитости рыночных отношений и конкуренции невостребованность определенных видов услуг. Прямая взаимосвязь услуг с высоким качеством и ценой: чем выше качество услуг, тем выше цена на нее, и наоборот. Качество это, прежде всего степень соответствия системы требованиям и ожидания, которое, безусловно, должно соблюдаться вне зависимости от цены.

- Проблема ценовой политики. В стране (регионе) есть ценовые барьеры в получении услуг гражданам со средним и низким уровнем дохода. Взаимосвязь цены и качества услуг рассмотрено пунктом выше.

- Недоступность информационных ресурсов. XXI век - это век информатизации, однако в нашем обществе не в полной мере реализуются принципы открытости и гласности информации для предприятий сферы услуг, нет единой базы («единого окна») информационных ресурсов, а также отсутствует своевременность предоставления и получения информации.

- Проблема кадрового обеспечения (отсутствие квалифицированных, компетентных кадров). При организации бизнеса предпринимателям не хватает опыта, возникают проблемы с организацией производства и правильным распределением собственных ресурсов. Для того чтобы стать предпринимателем необходимо обладать определенными знаниями юридического и экономического характера, которые можно получить имея только доступное и качественное образование в стране, программы курсы по повышению квалификации и переквалификации. Все больше нарастает потребность в квалифицированных кадрах, особенно профессий рабочих; вследствие некомпетентности кадров происходит не использование современных технологий (техники); не умение эффективно использовать человеческие ресурсы. Также проблемой организации деятельности предприятий сферы услуг является организация труда и оплаты персонала. Поскольку труд работников предприятий сферы услуг имеет свои особенности: повышенное нервно-эмоциональное напряжение труда, так как происходит постоянный контакт с клиентами; совмещение различных видов деятельности; различная степень интенсивности труда в зависимости от временного периода.

- Социально-психологические проблемы. Сфера услуг является единственной отраслью экономики, предоставляющая реальные возможности для социально не защищенной категории населения, такие как трудоустройство и получения комплекса необходимых для нормальной жизнедеятельности услуг. Предприятия в сфере услуг целью своей деятельности ставят не только извлечение прибыли, но и достижение социального эффекта.

Вышеперечисленные группы проблем образуют бизнес-климат в стране (регионе). Авторами предлагается следующее определение понятию «бизнес-климат страны (региона)»: это совокупность условий и возможностей страны (региона), сформированных государством в определенный период времени и достаточных для создания и развития субъектов предпринимательства. Особо важное значение в предлагаемом автором определении имеет «определенный период времени», так как бизнес-климат явление непостоянное и через определенные промежутки времени он меняется. Изменению бизнес-климата способствуют различные факторы: политические, экономические, социальные, экологические и другие.

В модели группировки проблем, препятствующих развитию предпринимательской деятельности в сфере услуг, выделено семь проблем. Проблема управления качеством услуг изучалась различными научными школами, которыми разрабатывались подходы к управлению качеством. Однако традиционные походы к управлению качеством не позволяют в полной мере использовать в сфере услуг. Так, в основе подхода, впервые предложенный Гронрёзом К., лежит логика, то есть соотнесение ожиданий потребителя и его восприятия уже полученной услуги [1].

Рассмотрим более детально проблему качества предоставляемых услуг, в том числе туристических услуг.

Развитие сферы услуг, в том числе предприятий в сфере услуг, во многом зависит от качества услуг и поэтому российские предприятия все большее значение отдают вопросам повышения качества предоставляемых услуг. Каждый предприниматель понимает, что качество услуг имеет первостепенное значение и является самым эффективным средством удовлетворения потребностей потребителей. Высокое качество предоставляемых услуг способствует достижению устойчивого положения на рынке, повышению конкурентоспособности предприятия, обеспечению удовлетворенности потребителей и работников предприятия, а также снизить затраты (издержки), связанные с устранением ошибок при оказании услуг.

Международной организацией по стандартизации, ИСО (International Organization for Standardization, ISO) качество определено как совокупность свойств и характеристик продукта, которые придают ему способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. «Качество услуги это совокупность свойств услуги, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» - это определение качества услуги приведено в ГОСТ 154467-79. Международный стандарт ИСО 8402 «Качество. Словарь» под качеством подразумевается совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности [1].

Авторы предлагает следующую модель управления качеством туристских услуг (рис. 2). Предлагаемая модель управления качеством туристских услуг разработана на основе анализа известных подходов как Gap-модель (от англ. gap - разрыв), методика SERVQUAL (Service Quality), зона толерантности, авторами которых являются А. Парасураман, В.А. Зайтамл, Л.Л. Берри.

Рис. 2. Модель управления качеством туристских услуг

Обращаясь в туристскую организацию, клиент ожидает получить максимальный комплекс услуг при минимальных расходах, то есть выделим понятия «ожидаемая услуга» и «воспринятая услуга». Между ожидаемой услугой и воспринятой услугой может возникнуть разрыв. Разрыв это ситуация, когда ожидания потребителя оказались выше, чем результат. Разрыв отсутствует, когда ожидаемая услуга соответствует воспринятой услуге или выше ее, и принято считать, что услуга является качественной.

На услугу, которую мы ожидаем получить, влияют: личные потребности клиента, общественное мнение, реклама, имидж предприятия и работа его сотрудников, прошлый опыт, ресурсы клиента и другие различные факторы.

Приходя в туристскую организацию, клиент определяет для себя «ожидаемую услугу» (то, что он хочет получить с учетом его индивидуальных потребностей), соответствующую «воспринятой услугой», но и минимально приемлемое качество туристской услуги (это то минимальное в туристской услуги, которое должно быть). Интервал, который образуется между ожидаемым и минимально приемлемым качеством услуги именуется зоной толерантности или терпимости потребителей. Зона толерантности отражает терпимость потребителей к помещению, техники, внешнему виду персонала, их профессиональным знаниям, индивидуальный подход при обслуживании и другие. Зона толерантности условно подразделяется на условия: первое - ожидаемая туристская услуга равна минимально приемлемому качеству туристских услуг и второе - ожидаемая туристская услуга ниже минимально приемлемого качества туристской услуги.

Если оценка клиента выше зоны толерантности, это позволяет говорить о том, что клиент доволен качеством туристической услуги; если оценка клиента находится в зоне толерантности - клиент доволен оказанной туристической услугой; если оценка клиента ниже зоны толерантности, то есть на уровне минимально приемлемой клиентом качества туристской услуги или ниже и этого уровня, то клиент недоволен оказанной услугой.

Также при оценке качества туристской услуги можно применить индекс качества (SQI, Service Quality Index), определяющийся как соотношение воспринятого и ожидаемого качества услуги:

SQI= «воспринятая услуга»/ «ожидаемая услуга»

Если индекс качества равен или больше единицы, то клиенту оказали туристскую услугу на высоком качестве; если индекс качества ниже единицы - клиент неудовлетворен, оказанной туристической услугой, то есть качество услуги низкое.

Качество туристской услуги это совокупность свойств туристской услуги, способной удовлетворить потребности туриста. Качество туристской услуги зависит от:

- точности, то есть это степень соответствия предлагаемой туристской услуги с полученным результатом;

- своевременности исполнения, то есть соответствие туристской услуги во времени;

- эргономичности (или удобство, доступность), то есть наличие условий, возможностей, способных удовлетворить потребности клиента в туристских услугах;

- эстетичности, то есть соответствие чувственному восприятию.

Выше представленная модель группировки проблем, препятствующих развитию предпринимательской деятельности в сфере услуг, применительно ко всем отраслям сферы услуг, в частности к туристической отрасли сферы услуг. Так к проблеме «Кадровая», представленная в модели группировки проблем в сфере услуг, можно отнести проблему сложности оценки текущего состояния рынка труда и занятости в туристической отрасли, что обусловлена следующими причинами:

- отсутствие статистических сведений о кадровом обеспечении в сфере туристских услуг. На официальном сайте службы статистики не публикуются сведения об оценке развития сферы туристских услуг:

- отсутствие отраслевых нормативов численности персонала и производительности труда;

- большим числом профессий в туристской отрасли;

- различные формы собственности туристских предприятий и организационно-правовых форм предприятий;

- туристская деятельность в основном находится в зависимости от сезона;

- уровень информационной базы недостаточен;

- неоднородный уровень образования в туристской отрасли и другие.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие проблемы, препятствующие развитию предпринимательской деятельности в сфере услуг, автором сгруппированы и представлены в виде модели. Модель группировки проблем является комплексной, поскольку выделены автором только основные проблемы и отражена их взаимосвязь, влияющая в совокупности на бизнес-климат сферы услуг. В частности, автором выделена проблема управления качеством туристских услуг, представленная в виде взаимосвязанной модели. Поэтому современные проблемы развития предпринимательской деятельности в сфере услуг всё также остаются актуальными и важными.

Рецензенты:

Маликов Р.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВПО «УГУЭС», г. Уфа;

Зайнашева З.Г., д.э.н., профессор кафедры «Региональная экономика и управление» ФГБОУ ВПО «УГУЭС», г. Уфа.