Проблемы обучения и воспитания детей с задержкой психического развития в современной сфере образования являются актуальными. Данные медицинской и педагогической статистики демонстрируют негативную картину увеличения числа детей, имеющих легкую интеллектуальную недостаточность [3, 4]. Педагогическая практика сталкивается с необходимостью создания наиболее полноценных условий для их обучения и воспитания, а научно-методический потенциал специальной педагогики не всегда может удовлетворить ее запросы. В равной мере эти проблемы присущи и адаптивному физическому воспитанию детей с задержкой психического развития. Большой круг его вопросов технологического и методического плана еще нуждается в научном обосновании. Одним из них является проблема коррекции и развития двигательных навыков. Основу двигательной сферы ребенка дошкольного возраста составляют так называемые основные виды движений, к которым относят ходьбу, бег, прыжки, метание и лазание. Высокий уровень сформированности двигательных навыков этих локомоций создает условия для полноценного моторного развития ребенка, становления его здоровья, познания окружающего мира с двигательной позиции [5].

Вместе с тем результаты научных исследований констатируют наличие нарушений в формировании двигательных навыков у детей с ЗПР [1, 3]. Современная педагогическая практика адаптивного физического воспитания сталкивается с необходимостью обеспечения условий для коррекции и развития двигательных навыков у детей этой нозологической группы. Однако научно-методическая база такого педагогического воздействия требует дополнительного обоснования. Исследовательская работа по данному направлению осуществлялась на базе Волгоградской государственной академии физической культуры в соответствии с государственным заказом Министерства спорта Российской Федерации (приказ № 1032 от 17.12.2014).

Методика исследования

Оценка сформированности двигательных навыков у детей с ЗПР осуществлялась в основных видах движения, ведущих локомоциях дошкольного физического воспитания: ходьбе, беге, прыжках, метании, лазании. Именно по ним оцениваются двигательное развитие ребенка-дошкольника и уровень становления его двигательных навыков. Данное измерение осуществлялось методом экспертных оценок, заключающимся в определении качества движения по пятибалльной шкале. В исследовании принимало участие 118 детей, возраст 4–7 лет, посещавших детские дошкольные учреждения г. Волгограда.

Результаты исследования

Проведенное исследование показало определенные различия особенностей проявления двигательных навыков у детей с ЗПР разных возрастов.

Анализ сформированности изучаемых локомоций у детей 4–5 лет (табл. 1) показал, что в возрастном периоде 4–5 лет изучаемая группа детей демонстрирует небольшое количество отклонений в сформированности двигательных навыков. Значимые отличия наблюдаются в проявлениях прыжков (Р < 0,01) и в проявлениях лазания (Р < 0,01).

Характерными ошибками двигательного навыка прыжка явились: несогласованность движений рук и ног, слабое отталкивание и его одновременность, мягкость приземления. Выявленные отклонения согласуются с научными и данными проведенных ранее исследовательских работ [2, 5]. В некоторой степени нарушения в технике прыжка объясняются особенностями низкой обучаемости детей с ЗПР. Вследствие того что данный вид движения является сложнокоординированным, то ошибки в нем у детей с ЗПР можно рассматривать как закономерные.

Таблица 1

Оценка сформированности двигательных навыков в основных видах движений у детей 4–5 лет (баллы)

|

Контрольные задания |

Статистические показатели ( |

t |

P |

|

|

ЗПР (n =20) |

Н (n =20) |

|||

|

Ходьба |

3,43 ±0,24 |

3,69 ± 0,25 |

0,4 |

Р > 0,05 |

|

Бег |

3,78 ± 0,28 |

3,91 ± 0,24 |

0,3 |

Р > 0,05 |

|

Прыжок в длину с места |

2,61 ± 0,19 |

3,34 ± 0,18 |

3,04 |

Р < 0,01 |

|

Метание вдаль сильнейшей рукой |

2,85 ± 0,17 |

3,26 ± 0,22 |

1,5 |

Р > 0,05 |

|

Лазание по гимнастической стенке |

2,13 ± 0,31 |

3,32 ± 0,18 |

3,5 |

Р < 0,01 |

Примечание: ЗПР – дети с задержкой психического развития; Н – дети массовых дошкольных учреждений; t – достоверность различий между группами; Р – уровень значимости достоверности отличий.

Основными ошибками в лазании у детей 4–5 лет с ЗПР явились: несогласованность движений рук и ног, одноименность перемещений (одновременная работа только правой рукой и ногой и наоборот), медленный темп реализации двигательного акта. Именно эти негативные характеристики и обусловили низкие балльные оценки.

В таких локомоциях, как ходьба, бег, метание, у детей 4–5 лет с ЗПР грубых нарушений в двигательных навыках не было выявлено, и их балльные оценки не имеют достоверных отличий от оценок детей массовых дошкольных учреждений (Р > 0,05).

Статистическая обработка полученных результатов позволяет увидеть, что из пяти изучаемых двигательных навыков дети 5–6 лет с ЗПР имеют нарушения в проявлениях:

прыжков (Р < 0,01), метания (Р < 0,01), лазания (Р < 0,01).

Полученные констатирующие факты согласуются с данными научно-методической литературы [1, 2]. Дети этой возрастной группы не имеют отклонений лишь в проявлениях ходьбы и бега, т.е. в естественных локомоциях. В локомоциях, требующих проявления высокого уровня координационных способностей, у них имеются нарушения. Основной негативной характеристикой и прыжков, и метания, и лазания является несогласованная работа различных частей тела. Именно ее отсутствие обусловливает низкий уровень изучаемых двигательных навыков. Их низкая результативность в некоторой степени обусловлена и невысокими показателями силовых способностей. Так, в метании низкий результат вызван слабостью силы ведущей руки, а в прыжке в длину с места – слабостью силы мышц ног.

Результаты оценки сформированности двигательных навыков у детей 5–6 лет приведены в таблице 2.

Таблица 2

Оценка сформированности двигательных навыков в основных видах движений у детей 5–6 лет (баллы)

|

Контрольные задания |

Статистические показатели ( |

t |

P |

|

|

ЗПР (n =40) |

Н (n =40) |

|||

|

Ходьба |

3,91 ±0,31 |

3,98 ± 0,21 |

0,1 |

Р > 0,05 |

|

Бег |

4,18 ± 0,28 |

3,79 ± 0,22 |

1,1 |

Р > 0,05 |

|

Прыжок в длину с места |

2,84 ± 0,17 |

3,55 ± 0,21 |

4,04 |

Р < 0,01 |

|

Метание вдаль сильнейшей рукой |

3,35 ± 0,17 |

4,16 ± 0,21 |

3,2 |

Р < 0,01 |

|

Лазание по гимнастической стенке |

2,43 ± 0,28 |

3,7 ± 0,19 |

3,9 |

Р < 0,01 |

Примечание: ЗПР – дети с задержкой психического развития; Н – дети массовых дошкольных учреждений; t – достоверность различий между группами; Р – уровень значимости достоверности отличий.

Весьма интересным является тот факт, что в этом возрастном периоде ни одна из изучаемых групп детей не демонстрирует высокие баллы в таких естественных локомоциях, как ходьба и бег. Балльная оценка двигательного навыка ходьбы и воспитанников коррекционных групп, и детей массовых дошкольных учреждений составляет 3,91 и 3,98 балла. Аналогичная картина проявляется и при оценке двигательного навыка бега (группа ЗПР – 4,18 балла, группа норма – 3,79 балла).

Результаты оценки двигательных навыков основных видов движений у детей 6–7 лет представлены в таблице 3.

Анализ приведенных табличных данных позволяет увидеть, что дети с ЗПР 6–7 лет демонстрируют более низкий, чем дети массовых дошкольных учреждений, уровень сформированности двигательных навыков в движениях: ходьбы (Р < 0,05); бега (Р < 0,05); прыжков (Р < 0,01), метания (Р < 0,05), лазания (Р < 0,001).

Таблица 3

Оценка сформированности двигательных навыков в основных видах движений у детей 6–7 лет (баллы)

|

Контрольные задания |

Статистические показатели ( |

t |

P |

|

|

ЗПР (n =40) |

Н (n =40) |

|||

|

Ходьба |

4,15 ± 0,24 |

4,85 ± 0,11 |

2,9 |

Р < 0,05 |

|

Бег |

4,03 ± 0,24 |

4,61 ± 0,14 |

2,2 |

Р < 0,05 |

|

Прыжок в длину с места |

3,36 ± 0,26 |

4,33 ± 0,16 |

3,4 |

Р < 0,01 |

|

Метание вдаль сильнейшей рукой |

3,68 ± 0,24 |

4,34 ± 0,21 |

2,2 |

Р < 0,05 |

|

Лазание по гимнастической стенке |

2,99 ± 0,25 |

4,31 ± 0,17 |

4,5 |

Р < 0,001 |

Примечание: ЗПР – дети с задержкой психического развития; Н – дети массовых дошкольных учреждений; t – достоверность различий между группами; Р – уровень значимости достоверности отличий.

Во всех изучаемых видах движений воспитанники коррекционных групп не демонстрировали должного уровня двигательных навыков. В проявлениях ходьбы наблюдались такие нарушения, как вялая осанка, отсутствие ритма локомоции, легкости шага. Низкую балльную оценку в беге обусловили тяжелый шаг, бег на полной стопе, сбивчивый ритм движения. В метании, лазании, прыжках основные нарушения были связаны с координацией движения, а именно согласованностью работы рук и ног.

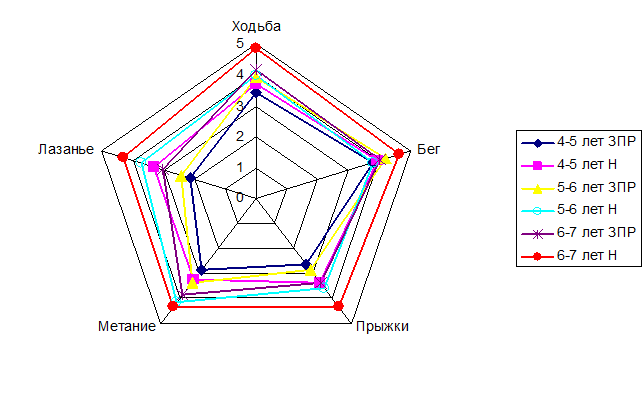

Более наглядно картина двигательного развития детей дошкольного возраста с ЗПР просматривается на рисунке.

Оценка сформированности двигательных навыков в основных видах движений у детей дошкольного возраста (баллы)

Анализ представленного рисунка наглядно демонстрирует, что самый высокий уровень нарушений двигательного характера демонстрирует возрастная группа 6–7-летних детей с ЗПР. Наименьшие отклонения от возрастной нормы просматриваются в младшей возрастной коррекционной группе. При реализации двигательных навыков таких локомоций, как ходьба и бег, отмечается наименьшее количество отклонений. При возрастании координационной сложности движений (лазание) число отклонений от возрастной нормы больше всего. Двигательный навык этого вида движения у детей с ЗПР сформирован хуже, чем у детей массовых дошкольных учреждений, и это просматривается во всех возрастах. Чуть более благоприятная картина просматривается в метании и прыжках. Полученные в настоящем исследовании сведения не только доказывают необходимость коррекции адаптивного физического воспитания для детей данной категории, но и служат обоснованием для его целенаправленной перестройки.

Выводы

1. Проведенный констатирующий эксперимент показал наличие нарушений в сформированности двигательных навыков у детей дошкольного возраста с ЗПР. Самые значительные из них связаны со сложными координационными локомоциями – прыжками, метанием мяча вдаль сильнейшей рукой, лазанием по гимнастической стенке. Одной из ведущих причин отмеченной несогласованности работы звеньев опорно-двигательного аппарата является низкая способность к обучению детей с ЗПР.

2. Выявленная негативная картина требует модернизации педагогического процесса адаптивного физического воспитания с целью коррекции негативных характеристик двигательного характера.

Рецензенты:

Кудинов А.А., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория и история физического воспитания» ФБГОУ ВПО ВГАФК, г. Волгоград;

Карпов В.Ю., д.п.н., профессор, профессор кафедры физического воспитания и спорта Российского государственного социального университета, г. Москва.