В настоящее время накоплены обширные и весомые доказательства связи гипофункции щитовидной железы и патологии сердца.

Субклинический гипотиреоз – клинический синдром, при котором определяется нормальный уровень тиреоидных гормонов в сочетании с умеренно повышенным уровнем тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ). Женщины в 10 раз чаще страдают СГ, чем мужчины [3, 4]. Субклинический гипотиреоз встречается у 15,8 % женщин и у 6,7 % мужчин с ишемической болезнью сердца [5, 7,9].

СГ чаще всего развивается вследствие аутоиммунного тиреоидита (АИТ), отличается большей по сравнению с манифестным гипотиреозом распространенностью [1] и расценивается как проявление начальной тиреоидной недостаточности. Но даже начальная тиреоидная дисфункция может сопровождаться развитием негативных метаболических и функциональных эффектов, в том числе кардиоваскулярных [2]. В настоящее время накоплено достаточно данных в пользу того, что сердце и сосуды могут рассматриваться как потенциальные органы-мишени при СГ [6, 7, 10].

Цель исследования. Оценить особенности показателей гемодинамики и геометрические параметры по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) у пациентов с субклиническим гипотиреозом и ишемической болезнью сердца до и после терапии левотироксином. Лабораторными методами исследования оценить динамику показателей липидограммы до и после лечения.

Материал и методы исследования

В исследование были включены 43 пациента с субклиническим гипотиреозом и верифицированным диагнозом ИБС: 36 (83,7 %) женщин и 7 (16,3 %) мужчин. Аутоиммунный тиреоидит был у 30 пациентов (69,8 %), узловой зоб у 5 (11,6 %), у 4 (9,3 %) гипоплазия щитовидной железы и у 4 (9,3 %) больных СГ – неизмененная структура щитовидной железы (ЩЖ) при ультразвуковом исследовании. Все больные СГ были разделены по уровню ТТГ на две группы: 1-я – 27 пациентов с субклиническим гипотиреозом с уровнем ТТГ 4-10 мЕд/л, 2-я – 16 больных с уровнем тиреотропного гормона гипофиза более 10 мЕд/л.

Критерии включения: стабильная стенокардия I, II, III функционального класса (ФК), перенесенный в прошлом инфаркт миокарда. Критерии исключения: сопутствующие онкологические заболевания в стадии раковой интоксикации; гематологические заболевания в активной стадии; сахарный диабет; тяжелая почечная, печеночная, дыхательная недостаточности; нарушение ритма сердца – пароксизмальная и хроническая формы фибрилляции предсердий (ФП); неконтролируемая артериальная гипертензия; стенокардия напряжения IV ФК.

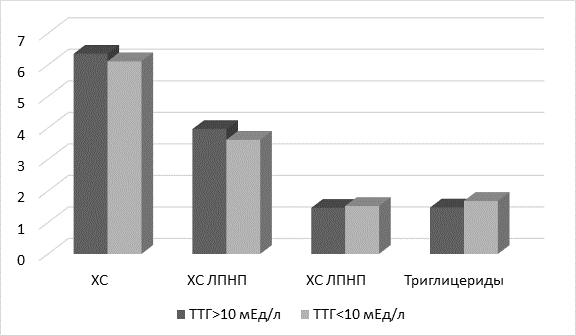

С целью верификации диагноза СГ, помимо сбора анамнеза, оценки объективного статуса, использовались лабораторные и инструментальные методы: определение концентрации тиреотропного гормона, свободного тироксина (св. Т4) и антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови. Использовали набор реактивов «Architect», Германия. Также проводили ультразвуковое исследование ЩЖ. Результаты клинико-лабораторных исследований представлены в табл. 1. Показатели липидограммы приведены на рис. 1.

Таблица 1.

Общая характеристика больных ИБС с сочетанием СГ

|

Показатели |

Группа 1 n=27 |

Группа 2 n=16 |

|

Женщины, абс. (%) |

24 (88,9) |

12 (75) |

|

Мужчины, абс. (%) |

3 (11,1) |

4 (25) |

|

Средний возраст, лет |

60,44±6,6 |

59,75±9,18 |

|

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м2 |

30,64±5,83 |

28,75±4,46 |

|

ТТГ, мЕд/л |

6,51±1,51 |

17,82±7,01 |

|

Св. Т4, пмоль/л |

1±0,16 |

0,98±0,27 |

|

Общий холестерин (ХС), ммоль/л |

6,11±1,11 |

6,35±1,86 |

|

Холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), ммоль/л |

3,62±1,08 |

3,96±1,53 |

|

Холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),ммоль/л |

1,52±0,4 |

1,46±0,46 |

|

Триглицериды, ммоль/л |

1,68±0,83 |

1,47±1,26 |

|

Коэффициент атерогенности |

3,29±1,51 |

3,63±1,71 |

Примечание: значения приведены в М±m и абс.(%). Все различия между группами недостоверны, кроме уровня ТТГ (p<0,01).

Рис. 1. Показатели липидного профиля крови у пациентов с субклиническим гипотиреозом

В группе пациентов с уровнем ТТГ<10 мЕд/л выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь средней силы между уровнем ТТГ и ХС ЛПВП (r=-0,41, p-0,04). Других корреляционных связей между показателями липидограммы и уровнем ТТГ и Т4 св. не выявлено.

Всем больным выполняли ультразвуковое исследование сердца на аппарате ультразвукового диагностического сканера GeneralElectric — GE Vivid 7 Pro (США) с датчиком 4V2с 2-4 МГц с регистрацией результатов на магнито-оптических дисках в соответствии со стандартной методикой, рекомендованной Ассоциацией американских кардиологов (1987). Изучались структурные параметры сердца: переднезадний размер левого предсердия (ЛП, см), полости правого предсердия (ПП, см), полости правого желудочка в конце диастолы (ПЖ, см), конечный систолический размер левого желудочка (КСР ЛЖ, см), конечный диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ, см), толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖд, см), толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд, см), конечный систолический объем левого желудочка (КСО, мл) и конечный диастолический объем левого желудочка (КДО, мл), фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ, %), ударный объем (УО, мл). Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по кубической формуле, рекомендованной Американским обществом эхокардиографии (American Society of Echocardiography – ASE), первоначально предложенной B.L. Troy и соавторами и модифицированной R.B. Devereux [8] и соавторами.

ММЛЖ (в граммах) = 0,8*(1,04*(ТМЖПД + КДР + ТЗСЛЖД)3–КДР3)+0,6;

где КДР – конечный диастолический размер, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, выраженные в сантиметрах.

Также рассчитывали индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ, г/м2) как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела. Гипертрофию миокарда левого желудочка (ГЛЖ) диагностировали при ИММЛЖ 134 г/м2 и более у мужчин и 110 г/м2 и более у женщин. Относительную толщину стенки (ОТС) левого желудочка рассчитывали по формуле: ОТС = 2 х ЗСЛЖ/КДР Нормальной геометрией считали ОТС<0,45 при нормальном ИММЛЖ, концентрическое ремоделирование диагностировали при ОТС>0,45 и нормальном ИММЛЖ, концентрическую ГЛЖ – при ОТС>0,45 и увеличенном ИММЛЖ, эксцентрическую ГЛЖ – при ОТС<0,45 и увеличенном ИММЛЖ. Для оценки диастолической функции левого желудочка рассчитывали следующие показатели трансмитрального кровотока: максимальную скорость раннего диастолического наполнения (пик Е), максимальную скорость наполнения левого желудочка во время систолы предсердий (пик А), отношение этих скоростей – E/A и время изоволюметрического расслабления (ВИР, с). Признаками нарушения диастолической функции считали увеличение ВИР более 100 мс, уменьшение отношения данных скоростей Е/А менее 1,0.

Эхокардиографические показатели пациентов с ИБС и СГ представлены в табл. 2.

Таблица 2

Эхокардиографическая характеристика больных ИБС в сочетании СГ

|

Показатели |

Группа 1 n=27 |

Группа 2 n=16 |

|

ПЖ, см |

2,82±0,34 |

2,96±0,25 |

|

ПП, см |

3,45±0,44 |

3,57±0,3 |

|

ЛП, см |

3,58±0,39 |

3,68±0,42 |

|

КДР ЛЖ, см |

4,54±0,35 |

4,62±0,31 |

|

КСР ЛЖ, см |

2,75±0,35 |

2,86±0,36 |

|

КСО ЛЖ, мл |

28,46±7,91 |

31,97 ± 10,21 |

|

КДО ЛЖ, мл |

94,81 ± 16,62 |

98,94 ± 14,75 |

|

УО ЛЖ, мл |

66,4±11,58 |

66,97 ±11 |

|

ФВ ЛЖ, % |

69,92±4,98 |

68,74±5,24 |

|

ТМЖПД, см |

1,2±0,19 |

1,3±0,17 |

|

ТЗСЛЖД, см |

1,17±0,21 |

1,27±0,16 |

|

ММЛЖ, г |

203,37±53,45 |

231,73±45,02 |

|

ИММЛЖ, г/м2 |

111,21±24,97 |

125,98±20,19 |

|

ОТС |

0,52±0,09 |

0,55±0,08 |

|

Нормальная геометрия |

7 (25,9) |

4 (25) |

|

Концентрическая ГЛЖ |

14 (51,9) |

10 (62,5) |

|

Концентрическое ремоделирование |

6 (22,2) |

2 (12,5) |

|

Е/А |

1,17±0,25 |

1,03±0,29 |

|

Диастолическая дисфункция левого желудочка 1 типа (ДДЛЖ 1 типа) |

6 (22,2) |

9 (56,3) |

Примечание: значения приведены в М±m и абс.(%). Все различия между группами недостоверны.

Достоверной корреляционной связи между сократительной способностью левого желудочка, размерами полостей правого и левого желудочков, объемов левого желудочка и уровнем ТТГ и св. Т4 не обнаружено.

При сравнении показателей в группе пациентов с субклиническим гипотиреозом с уровнем ТТГ 4-10 мЕд/л и в группе больных с уровнем тиреотропного гормона гипофиза более 10 мЕд/л также не выявлены достоверные различия по данным эхокардиографии.

Признаки диастолической дисфункции левого желудочка с уменьшением Е/А были выявлены у 6 (22,2 %) больных с уровнем ТТГ 4-10 мЕд/л и у 9 (56,3%) больных с уровнем ТТГ более 10 мЕд/л. При корреляционном анализе не было выявлено достоверной связи между ДДЛЖ 1 типа и уровнем ТТГ.

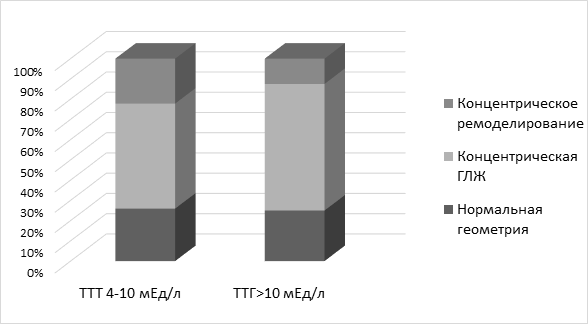

В группе пациентов с уровнем ТТГ более 10 мЕд/л 10 (62,5 %) больных имели концентрическую гипертрофию левого желудочка и 2 (12,5 %) пациента – концентрическое ремоделирование ЛЖ, а в группе пациентов с уровнем тиреотропного гормона 4-10 мЕд/л 14 (51,9 %) больных имели концентрическую ГЛЖ и 6 (22,2%) – концентрическое ремоделирование соответственно. Типы ремоделирования ЛЖ у больных ИБС и СГ представлены на рис. 2.

Рис. 2. Распределение типов геометрических моделей сердца у больных ИБС с сочетанием с субклиническим гипотиреозом

При корреляционном анализе не было выявлено достоверной связи между выраженностью концентрической гипертрофии левого желудочка и уровнем ТТГ, возрастом и полом.

Систематизация материала была выполнена с применением программного пакета электронных таблиц Microsoft EXCEL, статистические расчеты с применением пакета программ «Statictica 8.0». Для оценки межгрупповых различий использован критерий Манна – Уитни (U), для оценки качественных различий – критерий c2 Пирсона. Анализ взаимосвязей переменных проводился методом ранговой корреляции Спирмена (rs). Различия считали статистически значимые при p<0,05. Для оценки динамики показателей на фоне лечения использован метод анализа по Вилкоксону (W).

На первом этапе были обследованы 43 пациента с субклиническим гипотиреозом. Все пациенты получали гормонозаместительную терапию левотироксином (средняя доза составила 69,48±36,83 мкг). Цель терапии – нормализация уровня тиреотропного гормона до 4 мЕд/л. Стандартизация медикаментозной терапии ИБС проведена согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (ЕОК), Американской ассоциации кардиологов (ААК) и Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК).

У 39 больных завершен второй этап обследования. Четыре пациента выбыли из дальнейшего обследования: два в связи выездом за пределы Сургута, у одной пациентки субклинический гипотиреоз перешел в субклинический гипертиреоз, у другой была верифицирована пароксизмальная фибрилляция предсердий.

Также были выделены две группы больных: 1-я – 24 пациента с субклиническим гипотиреозом с исходным уровнем ТТГ 4-10 мЕд/л, 2-я – 15 больных с исходным уровнем тиреотропного гормона гипофиза более 10 мЕд/л.

Всем пациентам назначался аторвастатин (средняя доза составила 19,07±4,79 мг).

Результаты и их обсуждение

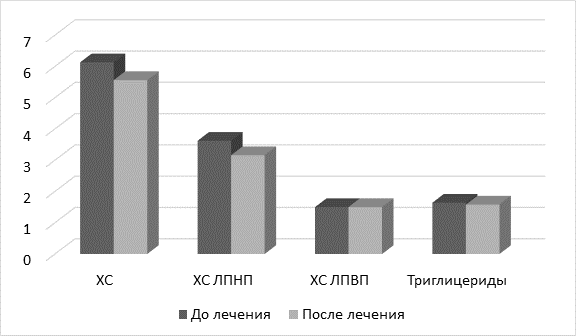

У больных субклиническим гипотиреозом на фоне заместительной терапии левотироксином в сочетании с назначением статинов достоверно снизились уровни общего холестерина на 9,3 % (p-0,02), ХС ЛПНП – на 12,7 % (p-0,04), коэффициента атерогенности – на 13,6 % (p<0,01), тиреотропного гормона – на 55,1 % (p<0,001). Показатели липидограммы после лечения приведены в таблице 3 и рис. 3.

Таблица 3

Динамика показателей липидного спектра крови и уровня тиреотропного гормона до и после лечения пациентов с субклиническим гипотиреозом

|

Показатель |

До лечения |

После лечения |

|

ОХС, ммоль/л |

6,13±1,43 |

5,56±1,17* |

|

ХС ЛПВП, ммоль/л |

1,5±0,44 |

1,5±0,39 |

|

ХС ЛПНП,ммоль/л |

3,62±1,22 |

3,16±1,02* |

|

Коэффициент атерогенности |

3,38±1,52 |

2,92±1,24** |

|

Триглицериды, ммоль/л |

1,64±1,04 |

1,58±0,69 |

|

ТТГ, мЕд/л |

10,96±7,27 |

4,92±4,1** |

Примечание: значения приведены в М±m и абс.(%). *р<0,05, ** р<0,01 – значимость различий по сравнению с показателями до и после лечения по критерию W.

Рис. 3. Показатели липидограммы до и после лечения у пациентов с субклиническим гипотиреозом

В группе пациентов с исходным уровнем ТТГ≥10мЕд/л несмотря на проводимое лечение не наблюдалось статистически значимого снижения показателей липидного обмена, что свидетельствует о сохранении высокого риска прогрессирования атеросклероза.

У больных субклиническим гипотиреозом с исходным уровнем ТТГ<10мЕд/л на фоне проводимого лечения при достижении уровня тиреотропного гормона менее 4 мЕд/л достоверно понизились уровни общего холестерина на 12,3 % (p-0,01), коэффициента атерогенности – на 15 % (p-0,01), тиреотропного гормона – на 62,2 % (p<0,001). Данные результаты могут свидетельствовать о том, что снижение уровня атерогенных липидов более эффективно в группе пациентов с исходной уровнем тиреотропного гормона менее 10 мЕд/л с достигнутым эутиреозом по сравнению с другими исследуемыми группами.

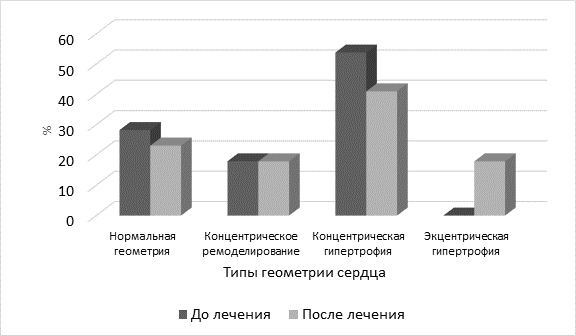

Анализ ремоделирования левого желудочка по A. Ganau показал, что исходно на первом месте по встречаемости у пациентов с субклинической формой гипотиреоза – концентрическая гипертрофия левого желудочка. Вариант ремоделирования – эксцентрическая гипертрофия левого желудочка до лечения не встречался. После лечения достоверных различий в геометрии сердца, кроме появления эксцентрической гипертрофии, не выявлены. Показатели геометрии сердца у больных субклиническим гипотиреозом и ишемической болезнью сердца приведены в таблице 4 и рис. 4.

Таблица 4

Динамика показателей геометрии сердца у пациентов с субклиническим гипотиреозом до и после лечения

|

Показатель |

До лечения |

После лечения |

|

ТМЖПД, см |

1,23±0,19 |

1,22±0,22 |

|

ТЗСЛЖД, см |

1,2±0,2 |

1,17±0,19 |

|

ММЛЖ, г |

213,23±52,02 |

222,9±57,53 |

|

ИММЛЖ, г/м2 |

116,64±24,67 |

121,63±26,56 |

|

ОТС |

0,52±0,09 |

0,5±0,09 |

|

Нормальная геометрия |

11 (28,2) |

9 (23,1) |

|

Концентрическая гипертрофия левого желудочка |

21 (53,8) |

16 (41) |

|

Концентрическое ремоделирование |

7 (17,9) |

7 (17,9) |

|

Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка |

0 (0) |

7 (17,9)* |

Примечание: значения приведены в М±m и абс.(%).р – достоверность различий по критерию χ2, критерию W,*р<0,05, ** р<0,01.

Рис. 4. Варианты геометрии сердца у пациентов с субклиническим гипотиреозом

В группе пациентов с исходным уровнем тиреотропного гормона более 10мЕд/л и достигнутым ТТГ менее 4мЕд/л выявлено уменьшение толщины задней стенки левого желудочка (относительной гипертрофии миокарда) на 11,2% (p>0,01). Достоверных различий в показателях геометрии сердца до и после лечения в группе пациентов с исходным уровнем ТТГ менее 10мЕд/л выявлено не было.

На фоне заместительной терапии левотироксином достоверно изменились размеры правого и левых предсердий, объемов левого желудочка и показателей систолической функции левого желудочка. Полость правого предсердия увеличилась на 6,9 % (p<0,01), левого предсердия – на 5,5 % (p-0,01). Конечно-диастолический размер увеличился на 3,7 % (p-0,02), конечно-систолический размер на 6 % (p-0,01). Конечно-диастолический объем увеличился на 10,1 % (p<0,01), конечно-систолический объем на 16,5 % (p<0,01). Фракция выброса левого желудочка после заместительной гормонотерапии уменьшилась на 2,2 % (p-0,02). Различий Е/А (показателя, характеризующего диастолическую функцию сердца) и изменений локальной сократимости (зоны гипокинеза) до и после лечения выявлены не были. Показатели эхокардиографии сердца у пациентов с субклиническим гипотиреозом до и после лечения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели эхокардиографии у пациентов с субклиническим гипотиреозом

|

Показатель |

До лечения |

После лечения |

|

ПП, см |

3,5±0,4 |

3,74±0,45** |

|

ПЖ, см |

2,88±0,3 |

2,7±0,39 |

|

ЛП, см |

3,61±0,41 |

3,81±0,38* |

|

КДР ЛЖ, см |

4,58±0,34 |

4,75±0,44* |

|

КСР ЛЖ, см |

2,81±0,36 |

2,98±0,37* |

|

КДО ЛЖ, мл |

97,19±16,14 |

107,04±23,64* |

|

КСО ЛЖ, мл |

30,22±9,1 |

35,2±11,08** |

|

УО ЛЖ, мл |

67,01±11,45 |

71,45±15,11* |

|

ФВ ЛЖ, % |

69,31±5,1 |

67,12±4,78* |

|

Е/А |

1,1±0,28 |

1,14±0,35 |

|

Зоны гипокинеза |

3 (7,7) |

6 (15,4) |

Примечание: значения приведены в М±m и абс.(%).р – достоверность различий по критерию χ2, критерию W.*р<0,05, ** р<0,01.

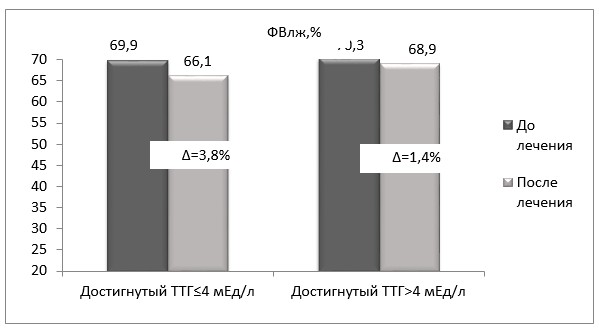

В группе пациентов с субклиническим гипотиреозом с исходным уровнем ТТГ≥10мЕд/л достоверных различий эхокардиографических показателей при достижении ТГГ>4 мЕд/л и ТТГ≤4 мЕд/л выявлено не было, кроме увеличения на 7,4 % (p-0,04) размера правого предсердия в группе с достигнутым уровнем ТТГ более 4 мЕд/л. В группе больных с исходным уровнем ТТГ<10мЕд/л на фоне заместительной терапии левотироксином достоверно изменились размеры правого и левых предсердий, объемов левого желудочка и показателей систолической функции левого желудочка при достижении ТТГ≤4 мЕд/л. Полость правого предсердия увеличилась на 6,9 % (p-0,04), левого предсердия – на 4,7 % (p-0,04). Конечно-систолический размер увеличился на 9,7 % (p-0,01), конечно-систолический объем на 29,1 % (p-0,01). Фракция выброса (рис. 5) левого желудочка после заместительной гормонотерапии уменьшилась на 3,8 % (p-0,01). Возможно, эти изменения связаны с тем, что 36 % пациентов с исходным уровнем ТТГ<10мЕд/л не получали и АПФ, и БРА в связи с диагностированной стенокардией напряжения I ФК или в силу развития побочных действий препаратов (гипотензия, аллергические реакции). Несомненно, данные изменения нуждаются в дальнейшем исследовании.

Рис. 5. Динамика фракции выброса в группе пациентов с исходным уровнем ТТГ<10мЕд/л

Выводы

1. При проведении корреляционного анализа выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь средней силы между уровнем ТТГ и ХС ЛПВП (r=-0,31, p-0,04). Других корреляционных связей между показателями липидного спектра крови и уровнем ТТГ, Т4 св. не было. Достоверной корреляционной связи между сократительной способностью ЛЖ, размерами полостей правого и левого предсердий, объемов левого желудочка, ДДЛЖ 1 типа и уровнем ТТГ, св. Т4 не обнаружено.

2. ГЛЖ концентрического типа была выявлена в группе пациентов с уровнем ТТГ более 10 мЕд/л у 10 (62,5 %) больных, в группе с уровнем тиреотропного гормона 4-10 мЕд/л у 14 (51,9 %) больных. При корреляционном анализе не было выявлено достоверной связи между выраженностью концентрической гипертрофии левого желудочка и уровнем ТТГ.

3. Признаки диастолической дисфункции левого желудочка с уменьшением Е/А были выявлены у 6 (22,2 %) больных с уровнем ТТГ 4-10 мЕд/л и у 9 (56,3 %) больных с уровнем ТТГ более 10 мЕд/л. При корреляционном анализе не было выявлено достоверной связи между ДДЛЖ 1 типа и уровнем ТТГ.

4. У больных субклиническим гипотиреозом и ИБС с исходным уровнем ТТГ<10мЕд/л на фоне проводимого лечения при достижении эутиреоза достоверно понизились уровни общего холестерина на 12,3 % (p-0,01), коэффициента атерогенности на 15 % (p-0,01), тиреотропного гормона – на 62,2 % (p<0,01). Данные результаты могут свидетельствовать о том, что снижение уровня атерогенных липидов более эффективно в группе пациентов с исходным уровнем тиреотропного гормона менее 10 мЕд/л с достигнутым эутиреозом по сравнению с другими исследуемыми группами.

5. После лечения достоверных различий в геометрии сердца, кроме появления эксцентрической гипертрофии ЛЖ, не выявлены. В группе пациентов с исходным уровнем тиреотропного гормона более 10мЕд/л и достигнутым ТТГ менее 4мЕд/л выявлено уменьшение толщины задней стенки левого желудочка (относительной гипертрофии миокарда) на 11,2 % (p<0,01). Достоверных различий в показателях геометрии сердца до и после лечения в группе пациентов с исходным уровнем менее 10мЕд/л выявлено не было.

6. У пациентов с субклиническом гипотиреозом и ИБС с исходным уровнем ТТГ≥10мЕд/л достоверных различий эхокардиографических показателей при достижении, как и ТГГ>4 мЕд/л, так и ТТГ≤4 мЕд/л выявлено не было, кроме увеличения на 7,4 % (p-0,02) размера правого предсердия в группе с достигнутым уровнем ТТГ более 4 мЕд/л. В группе пациентов с исходным уровнем ТТГ<10мЕд/л на фоне заместительной терапии левотироксином достоверно изменились размеры правого и левых предсердий, объемов левого желудочка и показателей систолической функции левого желудочка при достижении ТТГ≤4 мЕд/л. Полость правого предсердия увеличилась на 6,9 % (p-0,04), левого предсердия – на 4,7 % (p-0,04). Конечно-систолический размер увеличился на 9,7 % (p-0,01), конечно-систолический объем на 29,1 % (p-0,01). Фракция выброса левого желудочка после заместительной гормонотерапии уменьшилась на 3,8 % (p-0,01).

7. Различия Е/А и изменений локальной сократимости (зоны гипокинеза) до и после лечения выявлены не были.

Рецензенты:

Рагозин О.Н., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», г. Ханты-Мансийск.

Чумакова Г.А., д.м.н., профессор кафедры госпитальной и поликлинической терапии БУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул.