В процессе роста и развития организм человека по-разному реагирует на изменение окружающих условий – природно-климатических и социальных факторов [50,58]. В общем виде эта реакция заключается во взаимодействии двух противоположных явлений: сопротивления этим воздействиям (резистентность организма) и стремления приспособиться к ним (реактивность организма). Эта мера способности к адекватной реакции на изменения внешних условий в процессе роста и развития организма называется конституцией в общем понимании. Конституцию можно определить как фундаментальную биологическую характеристику целостного организма, проявляющуюся в особенностях его реактивности и резистентности [1,2].

Современный конституциональный подход в медицине включает поиск связи конституции с заболеваниями, что позволяет повысить качество диагностики с учетом наследственно-генеалогического фона и онтогенетической динамики развития, повысить эффективность первичной и вторичной профилактики заболеваний и обеспечить качественный медицинский прогноз [3]. В последние годы накоплен большой материал, свидетельствующий о конституционально-генетической предрасположенности человека к некоторым заболеваниям, о специфике клинической картины в зависимости от типа индивидуальной конституции человека, о различиях в протекании адаптационного процесса при смене климатического и географического региона у лиц с различными соматотипами [4,5]. Соматотип – понятие более широкое, чем телосложение (конституция). Телосложение человека изменяется на протяжении его жизни, тогда как соматотип обусловлен генетически и является постоянной характеристикой от рождения до смерти. Возрастные изменения, различные болезни, усиленная физическая нагрузка изменяют размеры, очертания тела, но не соматотип [6]. Могут ли проявления заболеваний у пациентов с разными соматотипами иметь отличительные особенности? Это вопрос, который мы ставили перед собой, приступая к исследованию.

Цель: оценка конституциональных особенностей у пациентов, обратившихся с проявлениями эректильной дисфункции (ЭД), с определением их влияния на формирование и прогрессирование возрастного андрогендефицита.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 211 пациентов с нарушениями сексуальной и репродуктивной функции в возрасте от 40 до 60 лет (48±4,4г). Все пациенты подписали информированное согласие. Диагностика эректильной дисфункции проводилась на основании изучения жалоб пациентов, сбора анамнестических данных, результатов объективного исследования, включающих в себя: осмотр и мануальное исследование наружных половых органов, фармакологические тесты (Юнема), неврологическое исследование генитальных рефлексов, лабораторных данных. Обследование предусматривало методы, определенные стандартами оказания медицинской помощи, в том числе определение гормонов в сыворотке крови (лютеинизирующего, фолликулостимулирующего, тестостерона, эстрадиола). Диагноз возрастного андрогендефицита устанавливался в соответствии с рекомендациями ISSAM. Для дифференциальной диагностики различных вариантов ЭД применялись Риджискан мониторинг и разработанная нами методика (Патент на изобретение №21993 Kz) [7]. Сексуальную активность оценивали с использование опросника МИЭФ. Соматотип определяли как эктоморфный (долихоморфный, лептосомный, астенический), эндоморфный (брахиморфный, эйрисомный, гиперстенический) и промежуточный. Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием пакета прикладных программ statistica (StatSoft Inc. версия 6.0, USA).

Результаты исследования

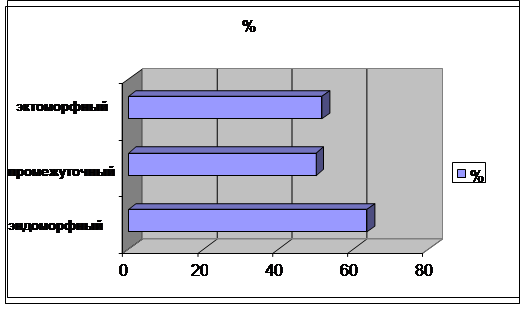

Из числа обследованных нами пациентов с эректильной дисфункцией низкий уровень тестостерона был подтвержден лабораторными методами у 138 пациентов (65,4 %). В группах пациентов с эктоморфным и промежуточным типами конституции частота встречаемости андрогендефицита была примерно одинаковой и ниже, чем у пациентов с эндоморфным соматотипом (рис.1).

Рис. 1. Частота встречаемости андрогендефицита у пациентов с различными соматотипами.

Примечания: ПАС – показатель адаптационного соответствия

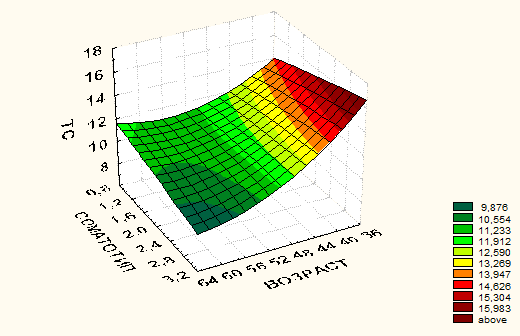

У всех пациентов было проведено определение конституционального соматотипа и установлена связь этих показателей с уровнем дефицита тестостерона. При анализе полученных данных был использован метод компьютерного моделирования.

Приняв за условные числовые значения определенный соматотип (1 – эктоморфный, 2 – промежуточный, 3 – эндоморфный), были построены 3D-графики. В результате установлено, что уровень тестостерона оказался в зависимости не только от возраста пациентов, что было ожидаемым явлением, но и от соматотипа (рис. 2).

Основной принцип конституционального подхода состоит не в поисках прямолинейной связи между определенным соматотипом и определенным заболеванием, а преследует цель – выявить видовую трансформацию родовых свойств болезни на генетическом пересечении биологических основ конституциональных типов с факторами, обусловливающими возникновение болезни. Интересно, что в нашем исследовании более низкие значения тестостерона были отмечены у пациентов с изначально более «сильным» эндоморфным соматотипом. Причина в том, что среди пациентов старшей возрастной группы с эндоморфным соматотипом чаще встречались пациенты с избыточной массой тела, что приводило к активации процессов «ароматизации» и уменьшению уровня тестостерона в результате превращения в эстрогены.

Рис. 2. График зависимости андрогендефицита от конституционального соматотипа.

ТС – тестостерон

Выделение соматотипа было оправдано с позиций оценки состояния метаболических процессов. Известно, что у пациентов с промежуточным и эктоморфным соматотипом ведущими механизмами регуляции физиологических функций являются вегетативные, а у пациентов с эндоморфным – метаболические механизмы. По данным нашего исследования именно у пациентов с эндоморфной конституцией проявления андрогендефицита были более выражены.

Риск развития возрастного андрогендефицита

|

Показатель |

n |

ВАД+ |

ВАД- |

RR |

p |

CI 95% |

ОR |

p |

|

СТ |

Экт (n=22) Пр+Энд (n=122) |

14/0,09 62/0,43 |

8/0,06 60/0,42 |

1,29 |

<0,01 |

0,8-1,9 |

1,8 |

<0,001

|

Примечание: СТ – соматотип; Энд – эндоморфный СТ; Пр – промежуточный; Экт – эктоморфный СТ; ВАД «+» - наличествуют возрастной андрогендефицит; ВАД «-» отсутствуют проявления возрастного андрогендефицита.

Влияние соматотипа оказалось менее значительным по RR, чем можно было ожидать (1,29; р<0,01), однако по отношению шансов (ОR=1,8; р<0,001) прогностический риск развития андрогендефицита при экзоморфном соматотипе увеличивался почти в 2 раза.

Заключение

Определение конституционального соматотипа имеет большое значение при широко распространенных и системных заболеваниях, к числу которых, несомненно, относится возрастной андрогендефицит. Эректильная дисфункция, как связанная с дефицитом тестостерона, так и обусловленная другими причинами, – это заболевание, при котором психо-эмоциональная составляющая проявляется наиболее ярко. Поэтому оценка показателя, который характеризует одновременно и физические, и психо-эмоциональные процессы, позволяет оптимизировать комплекс лечебных мероприятий, комбинировать медикаментозные и немедикаментозные воздействия. Определение соматотипа пациента является прогностическим критерием, позволяющим выделить пациентов группы риска в возрасте 40–60 лет с эндоморфным типом.

Рецензенты:

Моргунов Л.Ю., д.м.н., профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, г. Москва;

Курникова И.А., д.м.н., профессор кафедры эндокринологии ФПК МР Российского университета дружбы народов, г. Москва.