Убыль костной составляющей альвеолярного края челюсти, возникающая после удаления зубов, значительно задерживает начало протезирования, в дальнейшем может стать причиной плохой фиксации протезов, а также является серьезным препятствием для дентальной имплантациии [1, 3, 4, 5, 10]. Для предупреждения этого процесса рядом авторов предлагалось вводить в лунку удаленного зуба композиции, содержащие гипс, брефоткань, препараты крови, гидроксиапатит кальция, костную щебенку, костный коллаген [1, 2, 3, 5, 8, 13].

Внимание практических врачей привлекает к себе препарат «Тахокомб» («Nycomed», Австрия), который представляет собой одновременно специфическое кровоостанавливающее и противовоспалительное средство местного действия, содержащее антибактериальный компонент (метронидазол), концентрированный фибриноген, тромбин, а также коллаген и сульфат кальция, благотворно влияющие на репаративный остеогенез [4, 8, 11].

По сведениям отечественных и зарубежных авторов, препараты на основе сульфата кальция и коллагена находят достаточно широкое применение в клинической стоматологии, при лечении заболеваний пародонта, кист челюстей, реконструкции альвеолярного края челюсти, имплантации конструкций, предназначенных для фиксации зубных протезов [2, 3, 6, 7, 12]. В то же время практически отсутствуют исследования, посвященные изучению патогенетических и патофизиологических аспектов процессов регенерации и воспаления на ранних и поздних стадиях заживления лунки зуба. В отечественной литературе имеются лишь единичные сообщения об экспериментальном обосновании и клиническом испытании поликомпонентных препаратов данного типа.

Цель исследования: экспериментальная оценка влияния препарата «Тахокомб» на заживление лунки удаленного зуба.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 42 белых крысах-самцах линии Вистар. Под внутрибрюшинным гексеналовым наркозом у них удаляли правый нижний резец. Для этого после отслойки десны пересекали волокна периодонта на глубину до 5 мм. На коронковую часть зуба накладывали тонкие клювовидные щипцы и осуществляли несколько ротационных движений с нарастающей амплитудой, затем осуществляли экстракцию зуба по линии, соответствующей его естественному изгибу.

В контрольной группе (21 крыса) после удаления зуба края десны сближали узловыми швами, т.е. создавали условия для формирования и сохранения в лунке зуба кровяного сгустка.

В основной группе (21 крыса) лунку зуба на 2/3 заполняли препаратом «Тахокомб». Швы не накладывали.

Затем в течение 7 суток животным давали мягкую пищу, а затем переводили их на обычный рацион, включавший сухой корм. Через 3, 7, 14, 28 сут, 2 и 4 мес. после удаления зуба по 3 крысы из каждой группы выводили из опыта передозировкой эфира. Выделенные препараты нижней челюсти фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, декальцинировали в трилоне-Б, проводили по банкам спиртов восходящей плотности, заливали в парафин и готовили серийные срезы толщиной до 2 мкм.

Результаты опыта оценивали:

-

на основании данных динамического наблюдения за состоянием животных;

-

рентгенографического и макроскопического исследования нижней челюсти и прилежащих мягких тканей;

-

подсчета индекса меченых ядер клеток (ИМЯК) соединительной ткани, заполняющей лунку удаленного зуба и костном мозге нижней челюсти;

-

описания картины, наблюдаемой при микроскопии препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, Бильшовскому, Маллори и Бишу.

Материалы исследования подвергнуты математической обработке на персональном компьютере с помощью пакетов статистических программ Exсel 2007, Statistica for Windows 5.0. При сравнении значений исследуемого показателя в разных группах в аналогичные периоды времени для оценки достоверности различий использовались непараметрические методы: U-критерий Манна-Уитни и метод ранговой корреляции Спирмена.

Результаты исследований. Наблюдение за экспериментальными животными показало, что они хорошо переносят удаление зуба и с 4-5-го дня могут принимать обычный корм. В более поздние сроки (спустя 2 мес. и более) у некоторых из них возникает нарушение функции откусывания в связи с чрезмерным ростом верхнего правого резца, лишившегося своего антагониста.

При изучении макропрепаратов отмечено, что у крыс основной группы в первые 2-3 недели воспалительные явления в области правой половины нижней челюсти в виде ее утолщения, инфильтрации околочелюстных мягких тканей встречались чаще и были выражены в большей мере. Анализ рентгенограмм не позволил дать детальную характеристику репаративных процессов, происходящих в лунке зуба, так как использованный препарат «Тахокомб», содержащий сульфат кальция, рентгеноконтрастен на фоне затенения, которое он дает, объективно оценить динамику процессов резорбции и костеобразования оказалось затруднительно. Визуально периостальная реакция по нижнему краю челюсти на уровне лунки правого резца более выражена у крыс основной группы, т.е. после введения в лунку зуба «Тахокомба».

Изучение пролиферативной активности клеток соединительной ткани по ИМЯК выявило, что у крыс контрольной группы этот показатель в области лунки удаленного зуба составил на 3-е сутки после операции 1,5±0,1%, на 7-е сутки – 1,32±0,39 %, на 14-е сутки – 0,94±0,06%, на 28-е сутки – 1,03±0,07 %, а у крыс опытной группы – 6,93±1,24, 5,73±0,96, 4,38±0,63 и 2,36±0,05% соответственно, т.е. значительно выше (p<0,05).

ИМЯК костного мозга у крыс контрольной группы в области стенок лунки удаленного зуба через 3 суток после операции составлял 3,22±0,79%, через 7 суток – 7,92±0,19 %, через 14 суток – 5,25±0,09% и через 28 суток – 13,34±0,61%, у крыс опытной группы – 5,19±0,44, 10,42±0,51, 13,24±1,18 и 29,49±1,55% соответственно (p<0,05).

Таким образом, введение в лунку удаленного зуба препарата «Тахокомб» вызывает достоверное повышение пролиферативной активности соединительной ткани на 3-7-е сутки, а костного мозга – на 14-28-е сутки.

При микроскопической оценке серийных срезов нижней челюсти на 3-7-е сутки после операции выявлены признаки гнойного воспаления с инфильтрацией костномозговых пространств и прилежащими к кости мягких тканей полиморфно-ядерными лейкоцитами.

Картина гнойного воспаления являлась более выраженной у крыс основной группы. На 14-28-е сутки воспалительный процесс затихал и на первый план в морфологической картине выдвигались признаки пролиферации соединительнотканных, костных и костномозговых клеточных элементов. Наряду с большим количеством остеобластов, продуцирующих остеоидную ткань, встречались участки некротизированной костной ткани в области стенок лунки, которые рассасывались при участии остеокластов. Активность пролиферативных процессов также наиболее выражена у крыс основной группы. В относительно ранние сроки после удаления зуба (14 сутки) в непосредственной близости к участкам скопления фрагментов «Тахокомба», возникал местный, «ограниченный» остеогенез, чего не наблюдалось у крыс контрольной группы.

Через 2 месяца после удаления зуба в группе контроле отмечалось неравномерное заполнение полости лунки соединительной тканью. По мере приближения к центру полости лунки стромальных элементов становилось меньше. Количество новообразованных костных балок являлось умеренным, они располагались преимущественно пристеночно. Установлено, что количество гемопоэтических костномозговых элементов в полостях губчатой новообразованной кости в контрольной группе больше, чем у крыс основной группы. На фоне явно слабовыраженного репаративного остеогенеза у крыс контрольной группы к этому сроку практически отсутствовали признаки воспалительной реакции в зоне удаленного зуба.

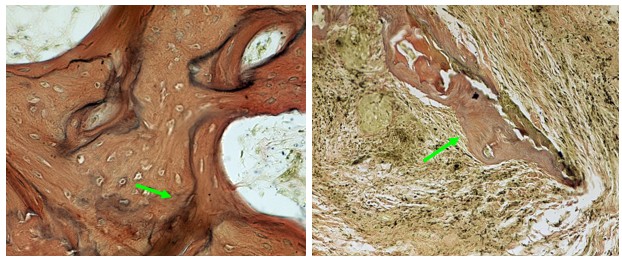

У крыс основной группы через 2 месяца после начала опыта репаративный остеогенез протекал как с периферии лунки к ее центру, так и от ее осевого отдела к периферии в результате появления множественных участков ограниченного, «очагового» остеогенеза на границе с аморфно измененными, вакуолизированными включениями фрагментов препарата «Тахокомб» (рис. 1).

Рис. 1. Микропрепарат 2-й месяц эксперимента. Основная группа. Слева – врастание коллагеновых волокон. Окраска по Бильшовскому. Об.10, ок.16. Справа - участок «очагового» остеогенеза. Окраска по Футу. Об.40, ок.16

Процесс периферического образования новой костной ткани проходил за счет пролиферирующих остеобластов губчатой кости стенки лунки с одновременным врастанием рыхлой волокнистой соединительной ткани в межтрабекулярные пространства. На фоне активного образования костных трабекул наблюдалась редукция гемопоэза в костномозговых полостях. В соединительной ткани, заполнявшей лунку, к этому времени еще отмечалась картина вялотекущего воспаления, сопровождавшегося формированием очаговой инфильтрации, представленной в основном полиморфно-ядерными лейкоцитами с примесью макрофагов.

В более поздние сроки (4 мес.) в контроле морфологическая картина претерпела незначительные изменения. У крыс основной группы в этот срок еще встречались участки аморфных структур препарата «Тахокомб», окруженные новообразованной костной тканью. Воспалительные явления были выражены слабо. Новообразованная кость в лунке зуба была бедна костномозговыми элементами, т.е. регенерат представлял собой более плотную костную структуру по сравнению с регенератом у крыс контрольной группы.

Заключение. Таким образом, введение крысам в лунку удаленного нижнего резца препарата «Тахокомб» вызывает повышение пролиферативной активности клеточных элементов соединительной ткани и костного мозга. Процесс костеобразования при этом проходит в двух направлениях. Первое направление – от периферии к центру за счет пролиферации остеобластов губчатой кости нижней челюсти. Второе направление – от центрального (осевого) отдела полости лунки удаленного зуба к периферии в результате как новообразования костных трабекул в рыхлой волокнистой соединительной ткани, так и формирования участков «очагового» остеогенеза в непосредственной близости от структур, содержащих фрагменты «Тахокомба». При этом в основной группе структура регенерата в лунке удаленного зуба приобретает черты, присущие зрелой губчатой кости раньше, чем в контрольной группе. Учитывая все вышесказанное, можно считать перспективным применение в клинике препарата «Тахокомб», предназначенного для профилактики воспаления и оптимизации репаративного остеогенеза после удаления зуба как этапа подготовки к протезированию, в том числе и с использованием дентальных имплантантов.

Рецензенты:

Гарус Я.Н., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Ставрополь;

Калиниченко А.А., д.м.н., главный врач стоматологической клиники «Фитодент», г.Михайловск.