Приоритетное направление криомедицины последних двух десятилетий с применением в качестве оздоравливающего средства общего воздействия кратковременных экспозиций экстремально низких температур атмосферного воздуха в системах закрытого типа определило неотложные научно-практические задачи современного этапа его развития [1, 7]. Главной проблемой адаптационной криофизиологии и криомедицины сверхнизких температур является недостаточное физиологическое обоснование методологических основ оптимизации криогенных воздействий, что требует всестороннего изучения механизмов воздействия холода на организм человека, лежащих в основе разработки режимов практического применения [1, 4].

Высоко актуальными остаются вопросы индивидуального здоровья. С позиций молекулярной биологии и криофизиологии лица с различным уровнем исходного функционального состояния систем входа информации, то есть холодовых рецепторов, могут формировать индивидуальный «портрет» ответных адаптивных сдвигов [2, 6, 8, 9], что требует их изучения и разработки на основе полученных результатов дифференцированных профилактических программ, адаптированных к лицам с различными функциональными возможностями. Во время процедуры в сауне обследуемые отмечают ощущение холода, однако у значительной части пациентов в силу полимодальности и различной индивидуальной болевой чувствительности криорецепторов кожи в области дистальных участков тела появляются боль и/или ее эквиваленты в виде покалывания, жжения.

Целью исследования явилось изучение ответных реакций организма у лиц, экспрессирующих криогенную ноцицептивную чувствительность в виде появления боли и/или ее эквивалентов, а также среди лиц, не проявивших термоиллюзий.

Материал и методы

Обследовано 30 человек выборки организованного населения, стратифицированной по полу и возрасту, до и после курса общих воздушных криогенных тренировок (ОВКТ) при t = -110 ± 5° С с фиксированной дозой охлаждения, не превышающей 3 минут, в режиме 2-х процедур через день с интервалом в 6 часов (всего 10 двукратных сеансов). Проведено проспективное динамическое рандомизированное исследование состояния неспецифических адаптационных реакций организма (НАРО) по процентному содержанию лимфоцитов периферической крови [3]. Обследование проводилось на добровольной основе. За время наблюдения строго соблюдался принцип моновоздействия на организм холодом. Клинический анализ крови проводился на гематологическом анализаторе «Excell-Micros-22».

Изучалось состояние медико-физиологических реакций организма до начала и к концу курса ОВКТ, а в последующем через каждые 2 недели наблюдений в течение полутора месяцев. С целью определения времени выхода из состояния энтропии, вызванного криогенным воздействием, изучалась динамика параметров перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) методом индуцированной биохемилюминесценции на биохемилюминометре «БХЛ-06», сопряжённом с компьютером IBM PC/AT в диалоговом режиме (разработка Нижегородского НИЦ «Биофармавтоматика»).

Так как адаптация организма к экстремальному холодовому фактору всегда происходит при метаболической поддержке, проведено биометрическое исследование динамики компонентного состава тела с использованием аппаратно-программного комплекса «АВС-01 МЕДАСС» НТЦ «Медасс» (Москва) и дополнительного программного блока «АВС-043» [5].

Статистический анализ включал расчеты медианы (Ме) исследуемых параметров до начала и после завершения курса ОВКТ, и их сравнение с применением критерия Манна Уитни Уилкоксона (U); при этом различия считались значимыми при р<0,05. При сравнении долей НАРО до и после курса ОВКТ использовался 95 % доверительного интервала; при этом различия считались значимыми при р>0,05.

Результаты и обсуждение

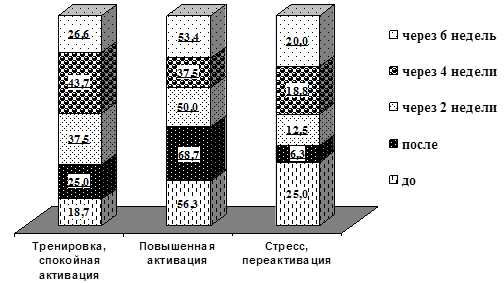

Сравнительный анализ состояния НАРО до и после курса криогенных тренировок среди обследуемых, проявивших ноцицептивную чувствительность, выявил значительный рост доли реакций тренировки и спокойной активации, лежащих в основе оптимального функционирования организма с минимальными энерготратами, которая к концу наблюдений возросла на 7,9 % (рис. 1). Наряду с этим снизилась доля реакций стресса и переактивации, приводящих к формированию болезней, на 5,0 % за счет перехода части лиц в группу адаптивной реакции повышенной активации. В целом общее функциональное состояние лиц, экспрессировавших во время охлаждения покалывание, жжение, боль с возможной последующей обратимой анестезией кожи улучшилось на 12,9 %, что является очень высоким результатом при условии воздействия на организм человека природным или преформированным монофактором.

Рис. 1. Динамика долей адаптивных реакций организма обследуемых в процентах, проявивших ноцицептивную чувствительность (n – р>0,05)

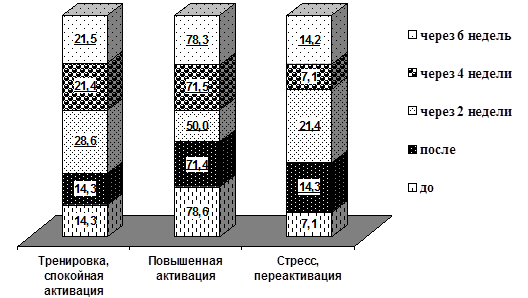

В то же время, как видно на рис. 2, результаты исследований динамики НАРО в группе обследуемых, не проявивших термоиллюзий во время криопроцедур, по сравнению с лицами, отличавшимися индивидуальной более высокой криогенной болевой чувствительностью терморецепторов кожи, значительно отличались.

Рис. 2. Динамика долей адаптивных реакций организма обследуемых в процентах, проявивших ноцицептивную чувствительность в процессе криогенных воздействий (n – р>0,05).

В частности, в этой группе наблюдений наряду с ростом доли реакций тренировки и спокойной активации на 7,2 %, ровно настолько же – 7,1 % возросла и доля реакций стресса и переактивации. Таким образом, в целом среди лиц с более высокой толерантностью холодо-болевых рецепторов кожи позитивных изменений в соотношении долей типов НАРО не произошло. Следует однако отметить, что исходное функциональное состояние этой группы лиц тоже отличалось более оптимальным соотношением типов НАРО преимущественно за счет низкой доли реакций стресса и переактивации, которая составила 7,1 %, в то время как среди лиц с термоиллюзиями их число достигало 25,0 %. Полученные данные свидетельствуют в пользу избирательного влияния ОВКТ на состояние НАРО с максимально позитивными изменениями среди лиц, имеющих исходно более низкие показатели функционального здоровья. Позитивные изменения соотношения типов НАРО среди обследуемых с термоиллюзиями ассоциировались с позитивной динамикой параметров ПОЛ и АОЗ плазмы крови (табл. 1).

Таблица 1

Динамика параметров перекисного окисления липидов и общей антиоксидантной активности плазмы крови до и после криогенных воздействий

в зависимости от чувствительности холодовых ноцицепторов

|

Параметры |

Есть термоиллюзии |

Нет термоиллюзий |

|||||||

|

Q25% |

Ме |

Q75% |

U |

Q25% |

Ме |

Q75% |

U |

||

|

S (ед.) |

1 |

2250 |

2428 |

2544 |

– |

2234 |

2391 |

2574 |

– |

|

2 |

1870 |

2099 |

2338 |

0,02* |

2066 |

2335 |

2661 |

0,31 |

|

|

3 |

1981 |

2192 |

2468 |

0,04 |

2075 |

2379 |

2931 |

0,47 |

|

|

4 |

1909 |

2426 |

2893 |

0,44 |

2088 |

2326 |

3204 |

0,45 |

|

|

5 |

1959 |

2201 |

2503 |

0,07 |

1907 |

2067 |

2391 |

0,04 |

|

|

I max (ед.) |

1 |

160 |

185 |

196 |

– |

162 |

172 |

181 |

– |

|

2 |

148 |

169 |

181 |

0,04* |

149 |

179 |

186 |

0,50 |

|

|

3 |

148 |

163 |

168 |

0,04 |

152 |

175 |

196 |

0,49 |

|

|

4 |

144 |

173 |

205 |

0,34 |

152 |

164 |

196 |

0,28 |

|

|

5 |

145 |

157 |

182 |

0,05 |

154 |

159 |

170 |

0,04 |

|

|

S/I max |

1 |

13,0 |

13,4 |

14,1 |

– |

12,9 |

14,2 |

14,8 |

– |

|

2 |

12,4 |

12,9 |

13,8 |

0,11 |

12,9 |

13,4 |

14,1 |

0,23 |

|

|

3 |

13,1 |

13,6 |

13,8 |

0,50* |

13,2 |

13,8 |

15,2 |

0,48 |

|

|

4 |

13,1 |

14,0 |

15,0 |

0,12 |

13,1 |

14,2 |

15,5 |

0,28 |

|

|

5 |

12,8 |

13,4 |

14,7 |

0,34 |

12,1 |

13,1 |

14,2 |

0,07* |

|

Примечания: 1–5 – контрольные точки; Ме – медиана; Q25%, Q75% – значения в первой и последней квартилях распределения ; U – критерий Манна Уитни Вилкоксона;

* – р<0,05, ** – р<0,01 при сравнении с исходными данными.

В группе лиц, проявивших термоиллюзии, уже к моменту завершения курса кривоздействий имела место редукция оксистресса с достоверным снижением уровня свободных радикалов (Ме S=2428 и 2099 ед.; U=0,02, р<0,05) на фоне снижения потенциальной способности субъектов к ПОЛ (Ме I max=185 и 169 ед.; U=0,04, р<0,05) и статистически значимое возрастание АОЗ плазмы крови к концу 2-ой недели наблюдений (Ме S/Imax =13,4 и 13,6; U=0,04, р<0,05), которые сохранялись на протяжении всего последующего периода наблюдения. В то же время в группе лиц, не проявивших криогенной ноцицептивной чувствительности, статистически значимых изменений параметров ПОЛ не выявлено, однако к концу 6-ой недели наблюдений снизились исходные уровни параметров АОЗ (Ме S/Imax =14,2 и 13,1; U=0,07, р<0,05). При этом полученные конечные уровни значений АОЗ в сравниваемых группах не различались.

Выявлены существенные особенности исходного состояния компонентного состава тела обследуемых с различной ноцицептивной чувствительностью (табл. 2).

Таблица 2

Динамика параметров состава тела до и после курса криогенных тренировок в режиме двух процедур через день в зависимости от чувствительности холодовых ноцицепторов

|

Парамет-ры

|

Нет термоиллюзий (n=14) |

Есть термоиллюзии (n=16) |

|||||||

|

Q25% |

Ме |

Q75% |

U |

Q25% |

Ме |

Q75% |

U |

||

|

ФУ (°)

|

1 |

7,6 |

8,41 |

8,7 |

0,37

|

7,1 |

7,41 |

7,8 |

0,28

|

|

2 |

7,7 |

8,7 |

9,0 |

6,8 |

7,2 |

7,6 |

|||

|

ИМТ (кг/м2)

|

1 |

23,6 |

25,4 |

31,4 |

0,47

|

22,6 |

25,0 |

29,1 |

0,40

|

|

2 |

23,7 |

25,2 |

31,2 |

22,6 |

25,0 |

28,7 |

|||

|

Талия/ бедро

|

1 |

0,77 |

0,83 |

0,85 |

0,49

|

0,70 |

0,74 |

0,85 |

0,46

|

|

2 |

0,77 |

0,82 |

0,85 |

0,71 |

0,74 |

0,85 |

|||

|

ЖМ (%)

|

1 |

18,0 |

21,61 |

27,1 |

0,39*

|

24,1 |

27,51 |

29,3 |

0,27

|

|

2 |

16,1 |

22,3 |

24,8 |

23,7 |

25,5 |

29,3 |

|||

|

ММ (%)

|

1 |

49,3 |

52,21 |

54,3 |

0,41

|

48,1 |

49,81 |

51,2 |

0,49

|

|

2 |

50,0 |

52,2 |

54,4 |

48,1 |

49,8 |

51,0 |

|||

|

АКМ (%)

|

1 |

60,8 |

64,11 |

65,1 |

0,35

|

59,1 |

60,01 |

61,9 |

0,30

|

|

2 |

61,6 |

64,9 |

66,0 |

57,9 |

59,4 |

61,2 |

|||

|

ОВО (кг)

|

1 |

42,6 |

48,51 |

51,2 |

0,41

|

32,9 |

36,41 |

45,3 |

0,49

|

|

2 |

40,5 |

48,9 |

51,6 |

33,4 |

36,0 |

45,5 |

|||

|

ОО (ккал)

|

1 |

1667 |

19341 |

2066 |

0,38

|

1462 |

15821 |

1832 |

0,46

|

|

2 |

1713 |

1975 |

2082 |

1451 |

1537 |

1811 |

|||

Примечания: 1–2 – контрольные точки; U – критерий Манна Уитни Уилкоксона; * – р<0,05; 1 – р<0,05 при сравнении исходных данных между группами.

Среди лиц, не проявивших термоиллюзий, по сравнению с лицами, экспрессировавшими кожную криогенную боль и ее эквиваленты, до начала ОВКТ были выше уровни фазового угла (Ме ФУ=8,4 и 7,4°; р<0,05), мышечной массы (Ме ММ=52,2 и 49,8%; р<0,05), активной клеточной массы (Ме АКМ=64,1 и 60,0%; р<0,05), общей воды организма (Ме ОВО=48,5 и 36,4 кг; р<0,05), основного обмена (Ме ОО=1934 и 1582 ккал; р<0,05), ниже уровни жировой массы тела (Ме ЖМ=21,6 и 27,5%; р<0,05).

Полученные данные являются демонстрацией той роли, которую играет чувствительность холодовых рецепторов в процессах адаптации к внешней среде, формированию функциональных возможностей и резервов организма. В результате курса криогенных тренировок среди лиц с высокой толерантностью криорецепторов в рамках референсных значений возрос уровень ЖМ (Ме ЖМ=21,6 и 22,3%; U=0,39 р<0,05), а в группе «криочувствительных» лиц динамики параметров компонентного состава тела не наблюдалось.

Выводы

-

Курс криотермических воздействий у лиц с сохранной криогенной болевой чувствительностью кожи способствует позитивной модуляции типов неспецифических адаптационных реакций организма, редукции оксистресса к концу курса тренировок, повышению антиоксидантной активности крови без динамики соотношений компонентного состава тела.

-

Среди обследуемых, не экспрессирующих термоиллюзии во время процедур в воздушной криосауне, в результате курса общих криогенных тренировок не происходит улучшения функционального состояния, определяемого по типам неспецифических адаптационных реакций организма, ухудшаются параметры антиоксидантной защиты, возрастает доля жировой массы состава тела в референсных пределах.

Полученные данные позволяют рекомендовать методику ОВКТ в режиме 2-х процедур через день с целью улучшения общего функционального состояния относительно здоровым лицам и имеющим начальные стадии заболеваний в стадии ремиссии, проявляющим в процессе охлаждения тела ноцицептивную чувствительность.

Рецензенты:

Арамисова Р.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета, г. Нальчик;

Эльгарова Л.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета, г. Нальчик.