Переход на новые стандарты образования определяет одним из своих приоритетов обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в любом образовательном учреждении. Поэтому современным дошкольным подразделениям необходим компетентный специалист, готовый с пониманием относиться к особенностям развития таких детей не только в специализированных детских садах, но и в условиях детских садов общеразвивающего вида. Как отмечает профессор Н.С. Морова, руководитель научной школы «Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья»: «Повышение профессиональной компетентности педагогов рассматривается в числе первоочередных задач специального образования» [5, с.30].

Вопросам подготовки педагогических кадров к работе с детьми с нарушениями психофизического развития посвящен ряд работ Н.Н. Малофеева, Н.М. Назаровой, Л.С. Волковой, Т.Б. Филичевой, И.Ю. Левченко, Р.О. Агавелян, Л.В. Блинова и др. Большинством авторов профессиональная компетентность понимается как интегральная характеристика специалиста, которая определяет его способность решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности [4].

В последнее время появилось большое количество публикаций, связанных с рассмотрением аспектов воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Постоянный рост числа таких детей, которые, помимо задержки в психическом развитии, характеризуются наличием двигательной расторможенности, импульсивности и дефицита внимания является актуальной проблемой, затрагивающей все расширяющиеся социальные круги общества.

Однако проблема диагностики профессиональной компетентности педагогов, работающих с дошкольниками с задержкой психического развития и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, в настоящее время недостаточно изучена. В то время как к профессионализму лиц, обучающих и воспитывающих детей данной категории, в современном образовании предъявляются более высокие требования.

Для методологического основания диагностического инструментария уровня подготовки педагогов необходимо рассмотреть в первую очередь основные составляющие профессиональной компетенции.

Так, структуру компетентности специалиста, работающего с ребенком с ЗПР и СДВГ можно представить следующим образом [2]:

-

информационная компетенция проявляется в виде знания специфических особенностей формирования учебных умений и навыков у данного контингента детей;

-

операционально-практическая компетенция предполагает осуществление педагогом работы по обучению и воспитанию гиперактивных дошкольников с ЗПР, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии;

-

рефлексивная компетенция проявляется в умении перестраивать свою профессиональную деятельность в соответствии с ситуацией, определять результативность педагогической работы на всех этапах;

-

коммуникативная компетенция предусматривает наличие интереса к личности ребенка, имеющего ЗПР и СДВГ, со стороны педагога, способность к конструктивному общению с ним;

-

личностная компетентность проявляется в безусловном принятии психических и поведенческих особенностей детей данной категории, в готовности оказывать педагогическую поддержку в процессе их обучения, предполагает ряд личностных качеств, которыми должен обладать специалист (эмпатийность, тактичность, гуманность, милосердие, нравственность, честность).

Соответственно при организации диагностики профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с указанными отклонениями, мы считаем необходимым обеспечить изучение всех составляющих изучаемого процесса.

В связи с этим в 2011-2013 гг. нами было предпринято экспериментальное исследование, целью которого стало создание системы диагностическое сопровождения уровня сформированности профессиональных компетенций сотрудников ДОУ по вопросам обучения и воспитания гиперактивных дошкольников с ЗПР.

В качестве важнейших, выделены следующие задачи эксперимента:

-

На основе анализа научно-педагогической литературы выявить основные тенденции и подходы к диагностике педагогической компетентности, проследить специфику различных методов и критериев ее оценивания.

-

Разработать методические основы диагностического сопровождения процесса профессиональной компетентности педагогов, обучающих и воспитывающих детей с ЗПР и СДВГ.

-

Адаптировать потенциально пригодные методики диагностики педагогической компетентности с учетом специфики работы с данным контингентом детей.

-

Оценить уровень сформированности структуры профессиональной компетентности педагогов в общеразвивающем и коррекционном детском саду.

Методология нашего исследования опирается на концепцию системно-структурного подхода (Афанасьев В.Г., Гершунский Б.С); концепции личностно-ориентированного образования (Бондаревская Е.В., Сериков В.В.); основы современного педагогического управления и менеджмента (Соколов А.Г., Поташник М.М.); положения современной смысловой дидактики (Абакумов И.В., Рудаков И.А., Фоменко В.Т.), концепцию компетентностного подхода к оценке профессиональной деятельности педагога (Зимняя И.А.).

Мы выделили ряд принципов, которые были положены в основу диагностического сопровождения:

-

Принцип единства личности и деятельности;

-

Принцип комплексности, что предполагает изучение всех компонентов и составляющих профессиональной компетентности;

-

Принцип надежности и валидности диагностической методики;

-

Принцип доверия к результатам самодиагностики педагога.

-

Принцип гуманизма и оптимизма, что предполагает опору на сильные качества личности, на достоинства человека.

Экспериментальной базой исследования явились дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида МДОУ №4 «Семицветик» г. Йошкар-Олы и дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида МДОУ № 76 «Солнышко» г. Йошкар-Олы.

Экспериментальную выборку исследования составили педагоги, занимающиеся воспитанием и обучением детей с ЗПР и СДВГ, в количестве 24 человек.

Для проведения диагностики были подобраны методики, которые не только охватывали все стороны изучаемого процесса, но и взаимно пересекались и взаимно дополнялись, были ранее апробированными, доступными и не нуждались в громоздких процедурах их обработки.

Мы использовали следующие диагностические методы: анкета-опросник О.В. Защиринской (цель: диагностика информационной компетенции); схема анализа занятия (цель: диагностика операционально-практической компетенции); методика определения уровня рефлексивности А.В. Карпова и В.В. Пономаревой (цель: диагностика рефлексивной компетенции); модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири (цель: диагностика коммуникативной компетенции); методика Е.П. Ильина «Мотивы выбора деятельности преподавателя» и личностный тест Кеттела (цель: диагностика личностной компетенции) [3, 6].

Анализ фактических данных диагностики позволил сделать следующие выводы об уровне развития профессиональной компетентности каждой группы педагогов:

-

в структуре профессиональной компетентности сотрудников общеразвивающего ДОУ в большей степени выражена рефлексивная и коммуникативная компетенции. Это свидетельствует об ориентации данной группы педагогов в своей профессиональной деятельности на результат, а не на личностные особенности детей и индивидуальность процесса обучения. Они стремятся к доминированию, стабильны, ответственны.

-

в структуре профессиональной компетентности сотрудников ДОУ компенсирующего вида в большей степени выражена информационная, коммуникативная и операционально-практическая компетенции. Они знают индивидуальные особенности детей с ЗПР, учитывают их в ходе взаимодействия. Более низкие значения по рефлексивной компетенции по сравнению с педагогами общеразвивающих ДОУ указывают на педагогическую мобильность, гибкость педагогов ДОУ коррекционного вида.

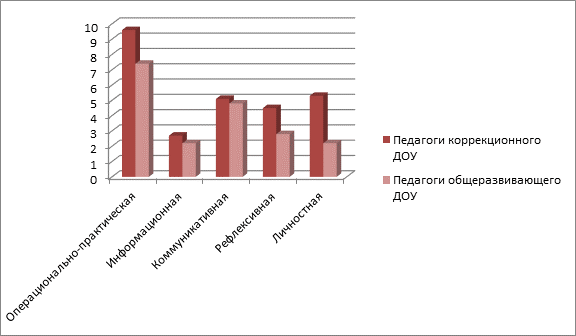

Для оценки количественных различий (рисунок) в структуре профессиональной компетентности между педагогами общеразвивающего ДОУ и педагогами коррекционного ДОУ использовался метод корреляционного анализа (t-критерий Стьюдента).

Оценка уровня развития профессиональной компетентности педагогов коррекционного ДОУ и педагогов общеразвивающего ДОУ

Различия в уровне развития операционально-практической компетенции между педагогами коррекционного ДОУ и педагогами общеразвивающего ДОУ составляют соответственно 9,6 (p<0,01) и 7,4 (p<0,01). Различия в развитии информационной компетенции по показателю «наличие общих представлений о категории гиперактивных детей с ЗПР и их типичных трудностей при обучении» составляют 2,7 (p<0,01) и 2,2 (p<0,01). Различия в коммуникативной компетенции 5,1 (p<0,01) и 4,8 (p<0,01). В личностной компетенции по факторам «доминантность» и «эмоциональная стабильность» различия между группами педагогов составляют 5,3 (p<0,01) и 2,2 (p<0,01).

Таким образом, выявленная в процессе экспериментального исследования недостаточная профессиональная подготовка специалистов общеразвивающих детских садов к работе детьми с ЗПР и СДВГ указывает на необходимость повышения уровня их профессиональной компетентности в области специальной психологии, коррекционной педагогики, в понимании и реализации особых подходов к обучению данной категории детей. Разработанная и апробированная нами модель диагностического сопровождения процесса формирования профессиональной компетентности педагогов, работающих с гиперактивными детьми с ЗПР, может использоваться в практике специального образования.

Рецензенты:

Морова Н.С., д.п.н., профессор, директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола.

Лежнина Л.В., д.псх.н., профессор кафедры психологии развития и образования ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола.