Фибромиалгия представляет собой внесуставное ревматическое заболевание, которое характеризуется генерализованной мышечной болью, утомляемостью скелетной мускулатуры и снижением уровня болевого порога при пальпации в специфических точках [7]. Несмотря на широкий круг клинических, электрофизиологических, биохимических исследований в этой области, в проблематике фибромиалгии существует много нерешенных вопросов относительно патогенеза заболевания и лечения. Применяемые в настоящее время в лечении больных фибромиалгией физиотерапевтические и фармакологические средства эффективны не более чем у половины больных и не дают стойкого улучшения или ремиссии [4; 5; 7]. Отдельным аспектом проблемы выступает роль психических нарушений в течении и развитии фибромиалгии. Подчеркивается, что такие нарушения, как тревожность, депрессия, стрессовые состояния, встречаются у больных фибромиалгией значительно чаще, чем у больных с другими заболеваниями, в частности ревматоидным артритом [6]. Обилие психологических изменений и их соматические проявления вызывают сложности у практикующих врачей, прежде всего при клинической оценке имеющихся расстройств – резкое несоответствие дезадаптации пациентов относительно степени поражения мышечной системы при отсутствии видимых органических поражений. Однако работ, направленных на развёрнутое изучение психологических аспектов при фибромиалгии, явно недостаточно. Остается неизученным вопрос о значении личностных особенностей у больных с фибромиалгией. Именно личностный аспект реакции на болезнь лежит в основе формирования специфической внутренней картины болезни (ВКБ) [2; 3]. Весьма часто реакция личности на соматическое заболевание выступает в качестве декомпенсирующего фактора, порождая внутриличностный конфликт, потенцирующий, в свою очередь, имеющиеся психологические нарушения. В связи с чем одним из актуальных вопросов психологической диагностики представляется исследование внутренней картины болезни, раскрытие которой может представить существенную информацию о возможных психофармакологических и психотерапевтических «мишенях» у больных фибромиалгией.

Целью работы явилось изучение некоторых аспектов внутренней картины болезни у больных фибромиалгией: невротических расстройств и типов отношения к болезни.

Материалы исследований. Под наблюдением находилось 100 больных с фибромиалгией. Все пациенты были женщинами, в возрасте от 21 до 54 лет. Средний возраст составил – 43,85±0,70 года. Средняя длительность заболевания составила 7,23±0,47 года.

Распределение по профессиональному признаку показало, что подавляющее число относилось к инженерно-техническому и административно-хозяйственному составу - 76%, неработающее население составило 2%, и только 14% пришлось на долю рабочих профессий.

В качестве специального экспериментально-психологического инструмента для исследования особенностей психоэмоционального статуса пациентов с фибромиалгией были выбраны и использованы стандартизированные психодиагностические методики, разработанные или адаптированные в лаборатории клинической психологии Санкт-Петербургского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева: «Методика формализованной оценки невротических проявлений» (Дмитриева Л.Л., 1990), «Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни» (Вассерман Л.И. с соавт., 1987).

Результаты исследования и их обсуждение. Подавляющее большинство пациентов (65%) в анамнезе отмечали острые или хронические психотравмирующие воздействия, предшествовавшие развитию заболевания либо значительно усугублявшие уже имеющийся болевой синдром (рисунок 1).

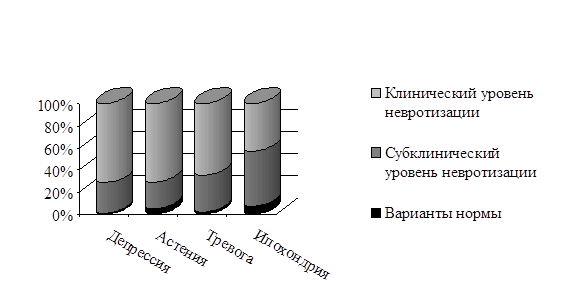

Рис. 1. Распределение структуры невротических симптомов заболевания у больных фибромиалгией.

По результатам обследования в группе больных с фибромиалгией клинический уровень невротических проявлений был отмечен в 62,25% случаев, составив в среднем по шкалам депрессии - 6,46±0,15 балла, астении - 6,72±0,17, тревоги - 6,8±0,98 и ипохондрии 5,53±0,18 балла. Также было установлено, что интенсивность тревоги прямо коррелировала с возрастом (r=0,570, р=0,019) больных фибромиалгией и была достоверно выше в группах больных с длительностью течения до 5 лет (р<0,01). Показатели депрессии (r=0,34, р=0,021), астении (r=0,38, р=0,017) и ипохондрии (r=0,65, р=0,005) прямо коррелировали с длительностью течения заболевания. Высокий уровень тревожности свидетельствует о субъективно переживаемых эмоциях напряжения, которые, возможно, и определяют доминирующий фон настроения на ранних этапах заболевания больных фибромиалгией. Возможным объяснением этому может служить то, что, как указывает В.М. Астапов [1], состояние тревоги представляет собой результат сложного процесса, включающего когнитивные, аффективные и поведенческие реакции на уровне целостной личности. Тревога ориентирована на поиск источника опасности и оценку имеющихся средств для ее преодоления. При этом формируется активность, нацеленная на возможность благополучного разрешения ситуации и снятие реальной угрозы для личности. Отрицательно окрашенные эмоциональные переживания тревоги возникают тогда, когда индивид оценивает ситуацию как опасную и не располагает готовыми и достаточно надежными способами ее разрешения. В случаях же субъективной оценки невозможности преодоления фрустрирующих препятствий индивидуумом происходит последующая трансформация тревоги в состояние подавленности, астенизации и депрессии.

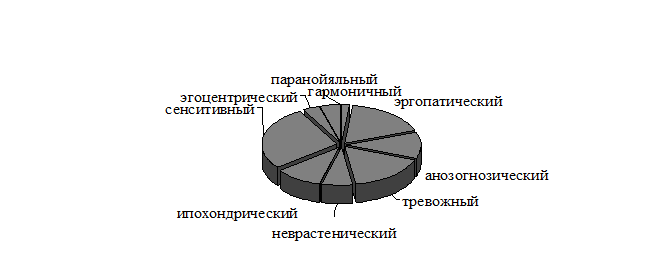

Особую значимость в анализе внутренней картины болезни приобретает переживание факта болезни самим больным, которое часто выступает в качестве ведущей причины последующих изменений социально-психологического статуса и во многом может определять реабилитационный потенциал. На основании структурного анализа основных типов отношения к заболеванию у больных фибромиалгией было установлено, что почти у половины обследуемых пациентов преобладали смешанные типы реагирования (47%). Большую часть данной структуры составили типы отношений, характеризующиеся личностной дезадаптацией к заболеванию: сенситивный (33%) и тревожный (17%). Более адаптивные варианты реагирования, эргопатический и анозогнозический, определялись в 17% и 13% случаях.

Среди чистых типов отношений к своему заболеванию (42% всех случаев) у больных фибромиалгией доминировали наиболее адаптивные варианты (23%) с преобладанием эргопатического радикала (14%). Гармоничное отношение к заболеванию было установлено у 3% больных фибромиалгией. Дезадаптивная часть структуры чистых типов отношения к болезни (19%) имела в большей степени сенситивные (9%) и тревожные (4%) акценты.

Среди вариантов диффузного распределения (11% случаев) основными структурообразующими типами отношений являлись тревожно-сенситивное (10%), ипохондрическое (7%) и неврастеническое (6%) реагирования.

Таким образом, у больных фибромиалгией основное отношение к заболеванию проявлялось дезадаптивными механизмами с преобладанием сенситивного (51%) и тревожного (31%) вариантов (определяемые в чистом виде и в составе смешанных) (рисунок 2). В меньшей степени наблюдаются ипохондрический (19%), неврастенический (12%), паранойяльный (8%) и эгоцентрический (7%) варианты. В структуре наиболее адаптивного блока реагирования преобладают эргопатические (33%) и анозогнозические (21%) типы отношения к заболеванию. Апатический, меланхолический и дисфорический типы отношения к болезни у больных фибромиалгией зарегистрированы не были.

Рис. 2. Типы отношения к болезни у больных фибромиалгией.

Был проведен анализ распределения зачетных ответов для шкал по определенным группам тем, произвольно объединенных в соответствии с задачами исследования.

В первую группу вошли темы, отражающие эмоционально-аффективный компонент внутренней картины болезни («Самочувствие», «Настроение», «Сон», «Аппетит»). В целом, по темам наблюдается диффузный тип реагирования интерпсихической и интрапсихической направленности, составляющими которого являются неврастенический, сенситивный, тревожный, ипохондрический и эгоцентрический типы отношений. Заметим, что доминирующим типом отношений в теме «Сон» являлся неврастенический радикал, в теме «Настроение» доминировали тревожные, сенситивные и эгоцентрические акценты, а в теме «Самочувствие» преобладало ипохондрическое и неврастеническое реагирование.

Одной из важнейших характеристик внутренней картины болезни является отношение пациентов к своему заболеванию. Рассматриваемая категория во многом способна оказывать влияние на другие подсистемы отношений личности. Содержательная информация по группе тем («Отношение к заболеванию», «Отношение к лечению», «Отношение к медперсоналу», «Отношение к родным и близким»), отражающая различные аспекты самого заболевания у больных с фибромиалгией, позволяет говорить о том, что в данном случае преобладающие типы реагирования имеют значительный разброс и по напряженности результатов составляют диффузный тип отношения к болезни интерпсихической и интрапсихической направленности. Диагностические типы в данной подгруппе представлены в большей степени дезадаптивными паранойяльным, дисфорическим и тревожным акцентами реагирования. Среди наиболее адаптивных вариантов преобладало эргопатическое отношение к заболеванию, что, в данном случае, можно расценивать как вариант компенсаторной защитной реакции личности при совладании с болезнью у данной категории больных.

Другая модель отношений была связана с социальным функционированием и может представлять интерес в плане оценки и прогноза уровня социальной адаптации у больных с фибромиалгией («Отношение к работе», «Отношение к окружающим», «Отношение к одиночеству» и «Отношение к будущему»). Основными структурообразующими типами среди исследуемых сфер реагирования у больных с фибромиалгией являлись гармоничное, эргопатическое, сенситивное и неврастеническое отношения. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на явления социальной и психической дезадаптации, больные с фибромиалгией в своем поведении в существенной степени руководствуются стремлением к активному социальному функционированию в отношении исследуемых тем.

Были рассмотрены взаимосвязи отдельно взятых невротических черт с основными структурообразующими типами отношения к заболеванию. Расчёт показателей производился в группах больных с показателями невротизации свыше 6 баллов (клинический выраженный уровень невротизации). Установлено, что присутствие клинически значимых признаков депрессии было сопряжено с формированием сенситивного (Кс=0,218 при р<0,05) и эгоцентрического (Кс=0,333 при р<0,05) отношения к болезни. Кроме этого, астения была достоверно взаимосвязана с неврастеническим (Кс=0,248 при р<0,05), а тревога с сенситивным (Кс=0,221 при р<0,05) типами отношения к своему заболеванию . Таким образом, повышение по шкалам невротизации у больных фибромиалгией сопровождается формированием дезадаптивных типов отношений к заболеванию.

Выводы. Полученные данные могут быть полезны и приняты во внимание при разработке индивидуальной тактики лечебно-реабилитационных мероприятий с целью улучшения качества проводимого лечения.

Рецензенты:

Зборовский А.Б., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава России, г.Волгоград.

Шилова Л.Н., д.м.н., заведующая кафедрой госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии ФУВ ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава России, г.Волгоград.