Введение

В условиях формирования концепции устойчивого развития перед регионами России стоит задача определения конкурентных преимуществ, которые позволят достичь сбалансированного развития экономики и обеспечить экономическую безопасность субъекта РФ. К числу наиболее приоритетных отраслей региональной экономики, безусловно, следует отнести туристско-рекреационную отрасль, представляющую собой своеобразный «локомотив роста» региона, поскольку развитие данной отрасли закономерно имеет мультипликативный эффект и влечет за собой не только подъем других отраслей экономики, но и интеграцию региона в мировое культурное сообщество. Одним из перспективных направлений развития туристско-рекреационной сферы экономики регионов является этнический туризм, дающий возможность познакомиться с традициями и культурой различных этносов, узнать исторические, мировоззренческие особенности того или иного народа. Существует мнение, что именно этнотуризм укрепляет толерантность между различными этническими группами [6].

Цель исследования – раскрыть роль этнографических ресурсов финно-угорских регионов России как фактора развития туризма, а также определить проблемы и перспективы развития туризма финно-угорских регионов.

Основное содержание

Россия является уникальным туристским регионом мира. Ее уникальность исторически обусловлена евразийским местоположением, которое предопределило многообразие самых различных народов и земель. Заметим, что для многих коренных малочисленных народов России развитие туризма – практически единственная возможность сохранения и преумножения своих традиций, обычаев, культуры. Этот вид туризма будет востребован в будущем в связи с его уникальностью и неповторимостью, так как в настоящее время этническое разнообразие сокращается со скоростью, соизмеримой с темпами утраты биологического разнообразия. В этом контексте участие финно-угорских народов в развитии туристской привлекательности России вполне закономерно, ведь отличительной чертой существования финно-угорских народов в рамках российской цивилизации всегда являлась высокая степень сохранения архаичных элементов культуры. Кроме того своеобразие этнического наследия происходит также и оттого, что финно-угры органично синтезировали элементы, заимствованные из тех разнородных культур, среди которых они проживали.

Финно-угорские народы России являются частью древнего автохтонного населения Евразии. Ареал проживания этих народов широко распространен по Западной Сибири, Уралу, Среднему Поволжью и Европейскому Северу России и представляет собой крайне обширную территорию, характеризирующуюся различными географическими условиями, спецификой хозяйственной деятельности, отличиями образа жизни и религии. В рамках государственной политики по сохранению коренных народов России исследования в области финноугроведения приобрели широкий размах. Стоит отметить, что сохранение своеобразия и специфики культуры финно-угорских народов стало возможным именно в рамках российской цивилизации. В иных условиях происходили процессы, порождающие ситуацию, например, финно-угорских народов квены в Норвегии или сету в Эстонии, культура которых испытала сильное давление и находится на грани исчезновения.

Всестороннее развитие рекреационной деятельности в Российской Федерации подразумевает под собой осмысление единого «туристского измерения», состоящего из различных «туристских пространств-подсистем», сформированных на основе универсальных, то есть сверхлокальных ценностей, получивших выражение в культурном и историческом наследии, экономике, сходных чертах социального развития и т.д. Эти ценности сочетаются с обширным комплексом практических и духовных аспектов, способствующих преодолению локальной разомкнутости первичных территориальных комплексов. Единое туристское пространство не обязательно включает в себя регионы, близкие по географическому расположению. Во многих случаях оно формируется на основе осознания своего сакрального единства, не только поддерживаемого на ментальном уровне, но и подтвержденного научными фактами археологии, лингвистики и генетики. Именно таким пространством являются финно-угорские регионы в туристском измерении России.

На сегодняшний день насчитывается 24 финно-угорских народа, 17 из них проживают в России. Крупнейшие из них: мордва (эрзя, мокша), удмурты, марийцы, коми, карелы, финны-ингерманландцы, ханты, манси, вепсы, бессермяне, саамы и др. Шесть финно-угорских народов на сегодняшний день имеют собственные национально-территориальные образования в составе Российской Федерации: республики Мордовия, Марий Эл, Коми, Карелия, Удмуртская и Ханты-Мансийский автономный округ.

Богатое культурное наследие и природное разнообразие ставит финно-угорские регионы на заметное место среди других регионов России с потенциальным ростом туризма. В этих регионах находятся многочисленные национальные парки и заповедники, в том числе объект мирового природного наследия ЮНЕСКО – «Девственные леса Коми», различные этнокультурные центры и музеи под открытым небом, в том числе объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО – Архитектурный ансамбль Кижского погоста, а кроме того многочисленные объекты познавательного, оздоровительного и активного отдыха. Различные регионы и этносы в России имеют большое разнообразие традиций. Основные туристские маршруты в финно-угорских регионах России представляют собой посещение центров национальной культуры и этнографических комплексов, санаторно-курортных учреждений, горнолыжных курортов, паломничество по религиозным объектам, круизы по крупным рекам (Волга, Кама и др.) и т.д. В некоторых регионах начинает активно развиваться экологический, а так же экстремальные виды туризма.

К наиболее известным природным объектам финно-угорских регионов России можно отнести: Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник, граничащий с национальным парком «Югыд Ва» в Республике Коми, Национальный парк «Паанаярви» в Карелии, Национальный парк «Нечкинский» в Удмуртской Республике, заповедник «Малая Сосьва» в ХМАО, Национальный парк Марий Чодра в Марий Эл, Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича и др.

Среди наиболее значимых культурных объектов можно назвать центр национальный культуры в с. Старая Теризморга в Республике Мордовия, Марийский этнографический музей им. В. И. Романова в городе Козьмодемьянск, Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», расположенный недалеко от Ижевска в Удмуртской Республике, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» в Карелии, Ыбский историко-этнографический музей и Финно-угорский этнокультурный парк в селе ЫБ, Республика Коми, Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске, ХМАО. Кроме того, хотелось бы отдельно отметить ряд культовых мест, имеющих определенное значение для финно-угорских народов, вследствие ежегодно нарастающего интереса и притока посетителей в эти места. В первую очередь, это уникальное урочище Барсова гора, один из наиболее ценных объектов археологического наследия в России. Городище Иднакар – это археологический памятник Всероссийского значения в четырех километрах от города Глазова в Удмуртской Республике, один из крупнейших и самых значительных памятников Прикамья. Марийские священные рощи – уникальные историко-культурные и ландшафтные памятники народа мари. Располагаются в нескольких районах Республики Марий Эл недалеко от деревень на возвышенных местах посреди полей в виде зеленого островка. Столбы выветривания (мансийские болваны) – геологический памятник в России Троицко-Печорском районе Республики Коми на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Маньпупунер, являются объектами культового поклонения народа манси и были выбраны одним из семи чудес России.

Предварительный анализ позволил выявить основные объективные рекреационные преимущества финно-угорских регионов по сравнению с другими регионами России:

а) высокая ценность духовно-культурного наследия титульных этносов финно-угорских регионов, помимо всего прочего дающая основу для развития материальной и нематериальной базы туристской отрасли, наличие значимых культурно-исторических памятников и центров национальной культуры;

б) значительная географическая дифференциация регионов, биоклиматическая комфортность и аттрактивность ландшафтов, развитая сеть ООПТ и уникальных памятников природы, обуславливающие развитие всевозможных видов рекреационной деятельности;

в) пространственное положение финно-угорских республик в европейской части России, в зоне прохождения многих транспортных потоков, а также наличие аэропортов и железнодорожных станций в каждом регионе, является причиной хорошей доступности, однако неодинаковой для всех регионов в равной степени;

г) относительно развитая сеть средств коллективного размещения и предприятий питания;

д) гостеприимство населения и стабильная политическая ситуация.

Несмотря на наличие значительного туристско-рекреационного потенциала, статистические показатели въездного туризма остаются малоутешительными: в 2009 году Российскую Федерацию посетили 21,3 млн. иностранных граждан, из которых около 15 % прибыли с туристскими целями, тогда как согласно прогнозу Всемирной туристской организации, являющейся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, Российская Федерация при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры способна принимать в год до 40 млн. иностранных туристов [3,4]. Согласно данным доклада Всемирного экономического форума «Путешествия и туризм: конкурентоспособность-2013», Россия сегодня занимает лишь 63 место в мире по уровню развития туризма [5]. Основными причинами столь негативной ситуации являются низкий уровень развития туристской инфраструктуры, крайне низкая эффективность маркетинга и брендинга, незначительные расходы государства на туризм, а также преимущественно негативное отношение населения к иностранным посетителям.

Серьезной проблемой остается также уровень развития информационных технологий на всех этапах: от туристско-рекреационного проектирования до осуществления деятельности различных предприятий туристской отрасли, перспективным направлением развития которых является внедрение тематических геоинформационных систем (ГИС) посредством формирования базы пространственных данных туристско-рекреационных ресурсов, интеграционной оценки туристско-рекреационного потенциала (ТРП) и создания интерактивных сервисов широкого доступа (Интернет-порталов и приложений для портативных устройств) [2].

Применение ГИС-технологий имеет большое значение в проектировании туристско-рекреационной деятельности и имеет целый ряд преимуществ, способствующих более полному информационному обеспечению туристов, а, следовательно, более эффективному развитию туристской отрасли: возможность «упаковки» максимума информации без риска перегруженности карт; удобство размещения пространственных и тематических запросов; современная технологичность процедур обращения с пространственно закрепленной информацией, в особенности при использовании портативных устройств. В целях унификации и автоматизации оценочного процесса нами была предложена методика комплексной оценки ТРП с широким применением ГИС-технологий. Кроме того данная методика в конечном итоге позволит прийти к картографической визуализации полученных результатов непосредственно в аналитической среде геоинформационной системы.

Апробация методики оценки ТРП туристско-рекреационных ресурсов финно-угорских регионов Российской включало в себя следующие этапы:

1) создание и пополнение электронной базы пространственных данных туристско-рекреационных объектов, включающих объекты природного и культурно-исторического наследия и объекты туристской инфраструктуры;

2) определение наиболее значимых оценочных факторов природного и социально-экономического характера, поиск возможностей совместного учета разнородных показателей и ранжирование их в зависимости от степени значимости;

3) выбор операционно-территориальных единиц анализа;

4) разработка геоинформационного инструментария оценки туристско-рекреационного потенциала территории по заданным критериям;

5) картографическая визуализация и анализ полученных результатов.

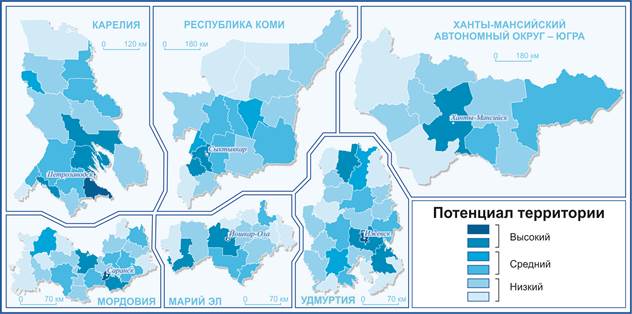

Результатом проведенной оценки стало создание синкретического картографического произведения, отражающего пространственную дифференциацию туристско-рекреационного потенциала в границах финно-угорских регионов России. В целом, анализ показал, что пространственная организация ТРП этих регионов имеет центрально-концентрическое строение и частично «тяготеет» к зонам основных транспортных магистралей и крупных рек (рис.1).

Рисунок 1. – Картосхема ТРП финно-угорских регионов России.

Кроме этого была разработана серия туристских карт, объективно отображающих структуру туристско-рекреационных ресурсов финно-угорских регионов России, оформленных в едином ключе и с единой системой условных обозначений.

В результате проведенного исследования был доказано наличие синергетического эффекта в сфере развития туризма от сотрудничества всех финно-угорских регионах совместно, а не по отдельности, и как следствие получение результатов значительно превосходящих результаты обособленного внутрирегионального развития туризма. В частности для туризма синергетический эффект реализуется в форме создания общего турпакета на основе турпродуктов и туруслуг, создаваемых отдельными субъектами туриндустрии. Если в регионе существуют привлекательные туристско-рекреационные ресурсы и даже есть необходимые места размещения, но при этом не будет сформирована слаженная туристская инфраструктура с другими регионами обуславливающая потоки рекреантов, такой регион будет неконкурентоспособным и невозможно будет обеспечить достаточный уровень развития туризма. Формирование сбалансированной конкурентоспособности на мезоуровне группы регионов позволяет обеспечить стабильное окружение для эффективной работы предприятий туриндустрии.

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что в финно-угорских регионах России имеются значительные предпосылки к активному развитию туризма. Основой этого является большой ассортимент этнографических ресурсов, включающих уникальные культурно-исторические и природные объекты и многокультурность национального состава. Разработку и осуществление программ развития этнографического туризма необходимо осуществлять с учетом единых концептуальных подходов к развитию всего туристского комплекса конкретного региона с последующей интеграцией через создание комплексных маршрутов в областные, республиканские, а также межрегиональные и, возможно, федеральную программы развития туризма. Для развития этнотуризма в России мы считаем необходимым также создание единого межрегионального туристского бренда «Достояния финно-угорского мира» и проведение широкомасштабной программы его популяризации путем создания Интернет-портала, содержащего информацию о наиболее интересных туристских дестинациях в рамках финно-угорских регионов России. Все вышеперечисленное в дальнейшем позволит подготовить предпосылки для создания межрегионального туристского кластера как совокупности туристских предприятий и предприятий индустрии сервиса и гостеприимства [1].

Рецензенты:

Мажар Л.Ю., д.г.н., доцент, профессор кафедры географии и туризма, проректор по социальной работе НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет», г. Смоленск.

Носонов А.М., д.г.н., доцент, профессор кафедры экономической и социальной географии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск.