Введение

Агрофизическая характеристика почв является одной из важнейших составных частей обоснования основных приемов земледелия. Знания физических свойств и процессов, протекающих в почве, необходимы для улучшения почвенных условий, приведения их в соответствие с потребностями возделываемых культур.

Важным показателем физических условий плодородия почвы является: гранулометрический и минералогический состав, структура почвы, плотность, порозность, мощность пахотного горизонта, агрегатный состав [4; 6].

От гранулометрического состава в значительной степени зависят водно-физические свойства почв, что имеет большое органическое значение [2].

Структура почвы тесно связана с их генезисом, а в зависимости от почвенно-климатических условий формируется определенная форма и водопрочность почвенных агрегатов [5].

Объекты и методы

Исследования проводились на Ишимском стационаре НИИСХ Северного Зауралья. Объектами исследований являются: чернозем обыкновенный лесостепи Тюменской области, четыре основные обработки почвы и два севооборота. В годы исследований использовались данные метеостанции г. Ишима.

Результаты

Установлено, что от применения поверхностных обработок (осеннего и весеннего боронований, предпосевной культивации) в слое почвы 0-10 см структура почвы улучшилась. Уменьшилось количество глыб (размером >10 мм), крупных комков (10-5 мм), и возрастала сумма структурных фракций меньших размеров (3,0 – 0,25 мм): средних, мелких комков и зернистых элементов (табл. 1). Этот слой при отвально-безотвальной системе обработок отчетливо отличается от нижележащих слоев по содержанию глыб и крупных комков, а при мелкой плоскорезной – мелких комков и зернистых элементов (1 – 0,25 мм). Классификация структурных отдельностей приводится по Н.И. Саввинову [9].

В слое 0-30 см, независимо от систем обработок, наиболее стабильно распределялась фракция размером 5-3 и несколько менее – фракция < 0,25 мм.

В верхнем слое чернозема обыкновенного содержание частиц < 1 мм изменялось от 19,3 до 21,7%, что свидетельствует о его устойчивости к ветровой эрозии, она незначительно проявлялась в отдельные годы весной, когда выпадало мало атмосферных осадков.

Нами установлено, что севооборот существенно влияет на формирование структуры почвы. Под монокультурой пшеницы, по сравнению с её выращиванием в севооборотах, количество водопрочных агрегатов снизилось в среднем на 34,3%.

Обрабатываемый слой чернозема нашего опытного участка имел оптимальную общую порозность (55-58%) и по оценочной шкале Н.А. Качинского (1958) относится к культурным [7].

При насыщении влагой чернозема обыкновенного до наименьшей влагоемкости (НВ)

установили, что порозность аэрации оказалась высокой только в его слое 0-10 см и составила 20% от объема почвы. Среднее значение порозности аэрации (18 – 19%) установлено в слоях почвы 10-20 и 20-30 см. Согласно её оценке по В.П. Панфилову и Н.И. Чащиной (1977) порозность становится низкой и пониженной при уровне (3-12%). При таком содержании воздуха затрудняется газообмен между атмосферным и почвенным воздухом, понижается снабжение корней и микроорганизмов кислородом, что снижает продуктивность растений.

Важно отметить, что плодородие и общее состояние почв, их способность противостоять различным антропогенным воздействиям в большей степени зависят от их агрегатного состава. Работами Н.А. Качинского (1963) [7] установлен зональный характер процессов агрегатообразования в почвах, и решающая роль в них отводится органическому веществу.

В структурной почве создаются оптимальные условия водного и теплового режимов, что в свою очередь обеспечивает развитие микробиологической деятельности, мобилизацию и доступность питательных веществ для растений. Структурная почва имеет высокую порозность и влагоемкость, лучше впитывает выпадающие атмосферные осадки, сохраняет влагу от испарения.

Одним из важных показателей качества предпосевной обработки почвы является глыбистость. Наличие глыб в верхнем слое почвы обуславливает лишнюю потерю влаги от испарения, а также неравномерную заделку и снижение полевой всхожести семян. Боронованием и прикатыванием почвы можно разрушить часть глыб и увеличить содержание ценных макроагрегатов.

Нами в многолетних опытах (1982-2009 гг.), проводимых в северной лесостепной подзоне Ишимской равнины, изучалось действие механических обработок на структурное состояние и плотность тяжелосуглинистого чернозема обыкновенного.

Образцы почвы на определение качества ее структуры отбирались ежегодно на полях опытного участка перед посевом семян яровой пшеницы, которая являлась замыкающей культурой зернопропашного (горохо-овсяная смесь, озимая рожь, кукуруза, пшеница) севооборота. Отбор образцов осуществляется в начале третьей декады мая в двух повторностях полевого опыта и в трех местах каждой делянки по слоям почвы 0-10, 10-20, 20-30 см. Фракционирование почвы в воздушно-сухом состоянии проводилось на колонке цилиндрических сит (сухое просеивание), а также в воде (мокрое просеивание) с помощью аппарата И.М. Бакшева.

Ежегодно на двух полях каждого из севооборотов в фазу всходов яровой пшеницы определяли плотность почвы (или объемную массу). Пробы брались в 4-кратной повторности.

Механические обработки поддерживают почву в рыхлом состоянии. Под влиянием механической обработки естественная структура почвы разрушается, глыбистые элементы крошатся, одновременно происходит агрегация пылеватых частиц.

При всех системах основной механической обработки в слое почвы 0-10 см не увеличивалось содержание распыленной части (микроструктурных элементов и пылевато-глинистых частиц), но несколько повышалась сумма агрономически ценных структурных фракций (размером от 0,25 до 10 мм). Отношение этой суммы фракций к фракции > 10 мм и распыленной части (< 0,25 мм), известное как коэффициент структурности, указывало на хорошую оструктуренность верхнего слоя (табл. 1).

Слой почвы 0-30 см по сумме фракций 0,25-10 мм, превышающей 60% от массы почвы, согласно оценочной шкале С.И. Долгова [9], характеризовался хорошим структурным состоянием.

Одна из задач наших исследований была связана с установлением характера влагообеспеченности яровой пшеницы на хорошо оструктуренном черноземе обыкновенном. Ежегодно в мае-июне за счет эвапотранспирационных расходов влаги (физического испарения и десукции) теряется из почвы больше влаги, чем поступает с выпадающими атмосферными осадками.

Таблица 1

Влияние систем основной механической обработки на структуру чернозема обыкновенного (данные за 1982 – 1998 гг.)

|

Система основной обработки почвы |

Слой почвы, см |

Фракция (мм), %, сухое просеивание |

Сумма фракций |

Коэффициент структурности |

||||||

|

>10 |

10-5 |

5-3 |

3-1 |

1-0,25 |

<0,25 |

> 10 и <0,25 |

10-0,25 |

|||

|

Отвальная |

0 – 10 10 – 20 20 - 30 |

24,5 30,8 30,0 |

19,8 23,3 23,8 |

1,2 11,4 12,2 |

25,2 18,6 19,0 |

15,1 11,8 11,1 |

4,2 4,1 3,9 |

28,7 34,9 33,9 |

71,3 65,1 66,1 |

2,5 1,9 1,9 |

|

Отвально-безотвальная |

0 – 10 10 – 20 20 - 30 |

22,6 32,3 27,8 |

19,3 24,1 23,0 |

12,1 12,2 12,5 |

25,3 18,7 20,0 |

16,4 9,2 12,6 |

4,3 3,5 4,1 |

26,9 35,8 31,9 |

73,1 64,2 68,1 |

2,7 1,8 2,1 |

|

Плоскорезная (мелкая) |

0 – 10 10 – 20 20 - 30 |

23,8 31,3 27,5 |

19,9 25,1 24,0 |

11,5 12,5 12,7 |

23,1 18,1 20,5 |

17,1 8,6 11,8 |

4,6 4,4 3,5 |

28,4 35,7 31,0 |

71,6 64,3 69,0 |

2,5 1,8 2,2 |

|

Отвально-плоскорезная (разноглубинная) |

0 – 10 10 – 20 20 - 30 |

24,9 30,3 26,9 |

19,4 22,9 23,2 |

11,5 12,5 12,5 |

23,5 19,2 20,4 |

16,9 11,5 13,2 |

3,8 3,6 3,8 |

28,7 33,9 30,7 |

71,3 66,1 69,3 |

2,5 1,9 2,2 |

|

md± |

0 – 10 10 – 20 20 - 30 |

8,1 7,7 8,1 |

4,2 3,6 3,0 |

2,4 2,1 2,1 |

9,8 7,0 7,3 |

7,9 6,8 6,7 |

2,3 2,2 2,1 |

8,8 8,0 8,1 |

9,9 8,1 8,2 |

|

Примечание: гумус в динамике не изучался, его данные приводятся по слоям 0-20 и 20-40 см десяти полей двух изучаемых севооборотов.

М+m - средняя арифметическая с абсолютной ошибкой средней. V - вариационный коэффициент, %. Р - относительная ошибка средней, %. md - ошибка опыта.

В начале июня в почве под посевами пшеницы прослеживался переход от нижней границы оптимальной влажности к влажности замедленного роста растений. При этом в черноземе запасы продуктивной влаги не превышали 50% наименьшей влагоемкости.

В конце июня из-за ухудшения условий почвенного увлажнения начинают оказывать существенное влияние относительная влажность воздуха и дефицит влажности на формирование урожая яровой пшеницы.

Потери урожая от засушливых условий весны и начала лета требуют серьезного учета роли отдельных структурных фракций для экономного расходования влаги на испарение. Д.И. Буров (1952) особо выделял структурные фракции размером 3,0-0,5 мм. Н.З. Милащенко, B.C. Анохин (1974) [10] указывали, что в поверхностных слоях почвы наименьшее испарение отмечено при высоком содержании фракции средних комков (3-1 мм). Пылеватые фракции (1-0,25 и <0,25 мм) способствуют подтягиванию влаги из нижележащих слоев к поверхности испарения, а крупнокомковая фракция быстро подсыхает на поверхности.

Яровая пшеница предъявляет особую требовательность к степени оструктуренности и агрегатному составу почвы. Урожай зерновой культуры по предшественнику кукурузе имел положительную связь средней степени (г = 0,39; 0,40 и 0,43) с суммой фракций размером 10-0,25 и 3-1 мм и коэффициентом структурности в слое почвы 0-20 см.

Урожай пшеницы по предшественнику пшенице с указанными фракциями и коэффициентом структурности имел аналогичную корреляционную зависимость.

Почвенная структура по годам изменялась. В верхнем слое (0-20 см) чернозема обыкновенного коэффициент вариации суммы фракций размером 10-25 и 3-1 мм составлял 13,2 и 39%, что свидетельствует о средней и сильной изменчивости. Ежегодная группировка опытных данных по содержанию агрономически ценных, структурных фракций позволила установить прямую зависимость урожая зерна пшеницы от этого показателя (табл. 2).

Таблица 2

Урожай яровой пшеницы (М±m в ц/га) в зависимости от предшественников и содержания агрономических ценных структурных фракций в слое почвы 0-20 см (данные за 1982-1998 гг.)

|

Предшественник |

Фракция, % от веса почвы |

|||||

|

10-0,25 мм |

3-1 мм |

|||||

|

<60 |

60-80 |

>80 |

<20 |

20-30 |

>30 |

|

|

Пшеница |

19,1±1,8 |

22,1±1,1 |

26,3±2,4 |

8,0±1,7 |

24,5±1,7 |

30,6±2,5 |

|

Кукуруза |

22,8±1,6 |

24,3±1,0 |

29,1±1,6 |

23,2±1,1 |

25,0±0,8 |

31,7±1,7 |

Структурное состояние почвы улучшается с большей массой корневой системы растений, гумусированностью и биологической активностью почвы под влиянием многолетних трав. По данным А.А. Алферова и А.Ф. Сафонова (2002) [1], коэффициент корреляции между гумусированностью и структурой почвы составляет 0,91.

Нашими исследованиями установлено, что сумма агрегатов, устойчивых к действию воды, в обрабатываемом слое чернозёма обыкновенного превышала 55%, что указывает на его хорошее агрегатное состояние (табл. 3).

Таблица 3

Влияние систем основной механической обработки на содержание агрегатов, гумуса в черноземе обыкновенном и его плотность (данные за 1982-1998 гг.)

|

Система основной обработки почвы

|

Слой почвы, см |

Сумма фракций (мм), % |

Плотность, г/см3 |

Содержание гумуса, % |

||||||

|

Сухое просеивание |

Мокрое просеивание |

М+ш |

V |

Р |

||||||

|

>5 |

3-0,25 |

>1 |

1-0,25 |

>0,25 |

||||||

|

Отвальная |

0-10 |

44,3 |

40,3 |

10,7 |

49,4 |

60,1 |

1,06 |

|

|

|

|

10-20 |

54,1 |

30,7 |

12,6 |

49,5 |

62,1 |

1,15 |

6,98±0,22 |

11 |

3,1 |

|

|

20-30 |

53,8 |

30,1 |

12,0 |

50,4 |

62,4 |

1,15 |

5,91±0,25 |

15 |

4,2 |

|

|

Отвально-безотвальная |

0-10 |

41,9 |

41,7 |

9,4 |

50,0 |

59,4 |

1,06 |

|

|

|

|

10-20 |

56,4 |

27,9 |

12,1 |

50,5 |

62,6 |

1,15 |

6,63+0,20 |

10 |

3,0 |

|

|

20-30 |

50,8 |

32,6 |

12,7 |

50,5 |

63,2 |

1,17 |

5,65±0,22 |

13 |

3,9 |

|

|

Плоскорезная (мелкая)

|

0-10 |

43,7 |

40,2 |

13,7 |

47,4 |

61,1 |

1,10 |

|

|

|

|

10-20 |

56,4 |

26,7 |

16,7 |

48,3 |

65,0 |

1,17 |

7,10±0,26 |

13 |

3,7 |

|

|

20-30 |

51,5 |

32,3 |

15,6 |

53,1 |

68,7 |

1,17 |

5,98±0,26 |

15 |

4,3 |

|

|

Отвально-плоскорезная(разноглубинная) |

0-10 |

44,3 |

40,4 |

10,9 |

52,1 |

63,0 |

1,07 |

|

|

|

|

10-20 |

53,2 |

30,7 |

12,7 |

50,8 |

63,5 |

1,15 |

7,13±0,22 |

10 |

3,1 |

|

|

20-30 |

50,1 |

33,6 |

11,7 |

51,1 |

62,8 |

1,16 |

6,38±0,25 |

14 |

3,9 |

|

|

md± |

0-10 |

9,1 |

9,2 |

5,2 |

9,6 |

ПД |

0,05 |

|

|

|

|

10-20 |

8,7 |

7,9 |

5,4 |

9,5 |

10,3 |

0,04 |

|

|

|

|

|

20-30 |

8,6 |

7,6 |

5,4 |

9,5 |

10,8 |

0,04 |

|

|

|

|

Примечание: гумус в динамике не изучался, его данные приводятся по слоям 0-20 и 20-40 см десяти полей двух изучаемых севооборотов.

М+m - средняя арифметическая с абсолютной ошибкой средней. V - вариационный коэффициент, %. Р - относительная ошибка средней, %. md - ошибка опыта.

За 1982-1998 гг. полевые культуры (горохово-овсяная смесь, озимая рожь, кукуруза, пшеница, пшеница) зернопаропропашного севооборота и зернопропашного (пар, озимая рожь, пшеница, кукуруза, пшеница) оставляли послеуборочных пожнивных и корневых остатков в среднем за ротацию соответственно 184,1 и 142,9 ц/га. Их определение проводилось по урожаю основной продукции с использованием уравнении регрессии по Ф.И. Левину (1977) [8].

Превышение послеуборочных остатков от культур зернопропашного севооборота за ротацию по сравнению с зернопаропропашным небольшое (41,2 ц/га) и при гумификации заметно не повлияло на накопление гумуса и водопрочных агрегатов. Это свидетельствует о равноценном влиянии возделываемых культур двух севооборотов на образование указанных почвенных элементов.

В наших исследованиях между содержанием водопрочных агрегатов и плотностью почвы корреляционная связь не установлена. О наличии такой связи указывали А.А. Алферов, А.Ф. Сафонов (2002) [1]. Они в длительном полевом опыте ТСХА установили, что показатели плотности почвы находились в сильной отрицательной корреляционной связи с количеством водопрочных агрегатов. Коэффициент корреляции (г) был равен (- 0,81).

Средняя величина плотности сложения обрабатываемого слоя почвы, определенная нами буром Качинского, в первую фенологическую фазу развития яровых культур по предшественникам яровой пшеницы и кукурузе составила 1,13± 0,01, озимой ржи по однолетним травам - 1,15 ± 0,01, по чистому пару - 1,08 ± 0,01 г/см.

Послеуборочные растительные остатки озимой ржи и яровой пшеницы, заделанные в почву разными системами основной обработки, оказывали определенное влияние на сложение почвы, обуславливали ее устойчивость к уплотнению за годы исследований (1977-1998), в фазу всходов яровой пшеницы между величиной плотности слоя почвы 0-20 см и суммой заделанных осенью растительных остатков прослеживалась отрицательная связь средней степени (г = - 0,34).

В почве десяти полей, где выращивали культуры в двух пятипольных севооборотах (зернопропашного и зернопаропропашного), сумма водопрочных агрегатов находилась в средней положительной связи с содержанием гумуса. Коэффициент корреляции г был равен 0,30 (tr факт = 2,14, tтeop = 2,01 при уровне значимости 0,05).

Влияние органических удобрений на агрегатный состав обрабатываемого слоя почвы изучалось нами (В.Н. Никонов, А.П. Лазарев, 1986) в отдельном опыте. Эффект был получен от внесения навоза в дозе 40 и 80 т/га, а торфа - 80 т/га. От дозы навоза 80 т/га в среднем за два года исследований (1983, 1984) наблюдалось наибольшее увеличение содержания водопрочных агрегатов - от 56 до 62%.

Применение в качестве удобрения измельченной соломы в количестве 4,5 т/га почти не увеличивало агрегированность почвы.

Культуры севооборотов, как известно, на агрегатное состояние обрабатываемого слоя оказывают неодинаковое влияние. В длительном опыте Тимирязевской академии установлено, что в почве под клевером, при его бессменном возделывании на фоне без удобрений, водопрочных почвенных комочков наблюдалось 39,2%, под бессменной озимой рожью и овсом - 27,5 и 27,8%, под картофелем - 18,5%, а в бессменном чистом пару - только 1,9%. Влияние одной и той же культуры на структуру почвы зависит от развития корневой системы. Чем лучше она развита, тем больше расчленяет почву на отдельности и скрепляет их сетью корешков.

В наших исследованиях кукуруза оставляла послеуборочных остатков в пересчете на сухое вещество в среднем 27,6, пшеница – 37,4, озимая рожь – 45,8 ц/га. Поэтому пропашная культура, оставляющая после уборки меньшее количество пожнивных и корневых остатков, влияла незначительно на снижение плотности почвы.

И.Б. Ревут (1972) [12] сделал вывод, что нет ни одного вида механической обработки почвы, который не оказывал бы существенного воздействия на её плотность.

В нашем опыте под действием применяемых механических обработок чернозема обыкновенного верхний слой почвы 0-10 см был рыхлым, нижележащие - среднеуплотненными. Оценка уплотнения произведена по С.А. Модиной и др. (1966) [9]. Незначительное увеличение уплотнения, в наших исследованиях, в слое 0-20 см отмечалось при мелкой плоскорезной обработке почвы (табл. 3).

Устойчивость почвы к уплотнению определялась хорошей оструктуренностью, значительным преобладанием в структуре агрономически ценных макроагрегатов размером 10-0,25 мм.

Между плотностью обрабатываемого слоя и содержанием в нем гумуса прослеживалась отрицательная связь средней степени (г = - 0,49). Коэффициент корреляции удостоверялся tг факт г = 4,45, t теор = 3,65 при очень высоком уровне значимости. Все вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что гумус является важнейшим фактором, положительно влияющим на плотность почвы и количество в ней водопрочных агрегатов.

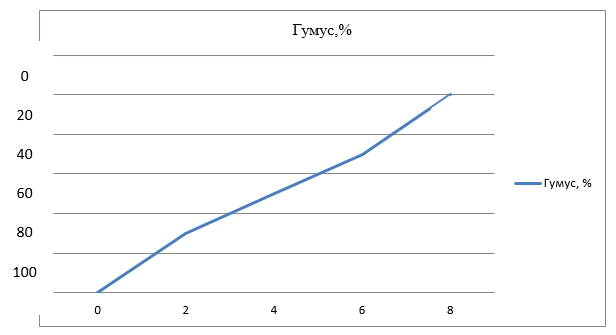

Учитывая, что гумус в значительной степени влияет на агрофизические свойства почвы, её плодородие, приводим краткую информацию. В 1973 г. в начале закладки стационарного опыта в нескольких местах опытного участка произвели отбор почвенных образцов на содержание гумуса. Первые определения проведены в Ишимской агрохимлаборатории, а затем в другие годы исследования проводились в лаборатории Ишимской опытной станции по земледелию. Первыми анализами выявили, что в слоях почвы 0-20 см среднее содержание гумуса составило 7,7%, а в 20-40 см - 6,2%. С глубиной его количество резко уменьшалось (рис. 1), что характерно для черноземов Западно-Сибирской фации.

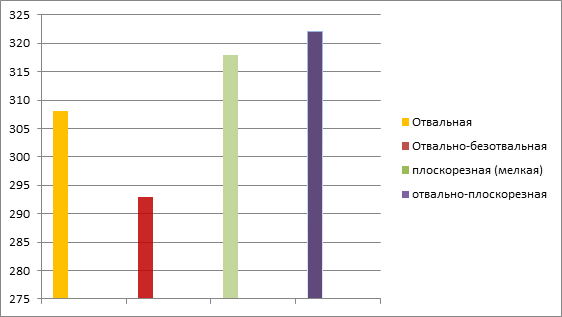

В 1993 г., через 20 лет после первых анализов почвенных образцов, слой почвы 0-20 см, в зависимости от способа обработки почвы, стал заметно различаться по содержанию гумуса. На вариантах опыта с отвальной основной обработкой почвы содержание его снизилось среднем до 6,98, отвально-безотвальной - 6,63, плоскорезной (мелкой) - 7,10, отвально-плоскорезной - 7,13%.

Наиболее активная минерализация гумуса и меньшие его запасы наблюдались при отвальной и отвально-безотвальной системах обработки почвы.

От применения плоскорезной обработки сохранялись в почве большие запасы гумуса (рис. 2).

В наших исследованиях наибольшие запасы гумуса наблюдались на варианте опыта с отвально-плоскорезной (разноглубинной) системой основной обработки. При её применении, в отличие от других, глубокой вспашкой на 28-30 см, пожнивные и корневые остатки культур севооборотов и навоз, вносимый за ротацию в дозе 50 т/га (в расчете на 10 т/га ежегодно), заделывались на большую глубину. Здесь процессы трансформации органического вещества замедлений, гумуса образуется больше.

Рис. 1. Профильное изменение содержания гумуса в черноземе обыкновенном перед закладкой полевого опыта в 1973 г.

Рис. 2. Запасы гумуса в 1993 г. в слое почвы чернозёма 0-40 см в зависимости от применения в севооборотах систем основной обработки почвы.

В наших исследованиях отвально-плоскорезная (разноглубинная) система основной обработки, благодаря глубокой вспашке, обеспечила по сравнению с мелкой плоскорезной обработкой накопление на глубине почвы 20-40 см гумуса больше на 9,7 т/га и ежегодной отвальной (на 20-22 см) – на 12,7 т/га.

Многолетние исследования позволили выявить, что от степени оструктуренности почвы зависит ее плотность. Если слой почвы 0-20 см опытных делянок характеризовался коэффициентом структурности менее 2,5, то содержание глыб (> 10 мм) составило 30,0 ± 0,9%, распыленной части (< 0,25 мм) - 6,6 ± 0,7%, агрономически ценных структурных фракций (0,25-10 мм) — 63,4 ± 0,7% от общего веса. При этом плотность слоя равнялась 1,15 ± 0,01 г/см3.

При коэффициенте структурности более 2,5 снизилось содержание глыб в среднем до 18,6 ± 0,5%, распыленной части - 3,4 ± 0,3%, увеличилась сумма фракций размером 0,25-10 мм до 78,0 ± 0,6%. Плотность слоя уменьшилась до 1,09 ± 0,01 г/см3.

Величина плотности имеет хорошо выраженную динамику во времени. В наиболее рыхлом состоянии обрабатываемый слой пребывает сравнительно недолго - сразу после обработки почвы. Затем начинается «самоуплотнение» почвы, которое выражено тем ярче, чем ниже структура почвы, чем больше атмосферных осадков выпадает после обработки, а также в зависимости от вида обработки и качества её выполнения.

Нашими многолетними исследованиями в период фазы всходов яровой пшеницы установлено, что во всех слоях почвы (0-10, 10-20 и 20-30 см) коэффициент вариации величины плотности не превышал 9%, что указывает на её незначительную изменчивость. Последняя свидетельствовала о существенной стабилизации плотности верхних слоев почвы.

Уплотнение обрабатываемого слоя чернозема обыкновенного происходило за период от осенней основной обработки до посева весной семян яровых культур. В дальнейшем величина плотности почти не изменялась (Д.И. Буров, Е.В. Дудинцев, Г.И. Казаков, 1973) [3].

Оптимальной для растений яровой пшеницы, как показали трехлетние (1977-1979) специальные вегетационные опыты, проведенные на Ишимской опытной станции по земледелию, является плотность чернозема обыкновенного в пределах 1,0-1,3 г/см3. При увеличении или уменьшении этого показателя урожай пшеницы снижался.

Поля изучаемых нами севооборотов имели оптимальную плотность, и поэтому между её показателями и урожаем пшеницы корреляционную связь не выявили.

Погодные условия иногда сильно влияют на уплотнение почвы. Наблюдения В.М. Холзакова (2004) показали, что в 1982-2001 гг. за вегетационный период растений в слое дерново-подзолистой почвы 0-20 см плотность сложения находилась в пределах оптимальных параметров - 1,03-1,25 г/см3.

В мае 2001 г. Выпало 134,6 мм атмосферных осадков, а в июле всего 12,3 мм. В результате этого в мае произошло сильное переувлажнение, а в июле - иссушение почвы, что вызвало повышение её плотности в слое - 0-10 см при отвальной обработке до 1,32-1,36 г/см3, при безотвальной - до 1,28-1,36, при минимальной - до 1,27 - 1,31 г/см3. В слое почвы 10-20 см в среднем по всем вариантам обработок плотность была в пределах 1,29-1,40 г/см3.

Выводы

- В результате исследований установлено, что отвально-плоскорезная (разноглубинная) система основной обработки обеспечила по сравнению с мелкой плоскорезной обработкой накопление на глубине 20-40 см гумуса больше на 9,7 т/га, а ежегодной отвальной (на глубину 20-22 см) – на 12,7 т/га.

- Оптимальной для растений пшеницы, как показали трехлетние вегетационные опыты, является плотность чернозема обыкновенного в пределах 1,0–1,3 г/см3. При увеличении или уменьшении этого показателя урожайность яровой пшеницы в наших исследованиях снижалась.

- Между плотностью почвы и коэффициентом оструктуренности почвы прослеживается слабая отрицательная корреляционная связь (r = - 0.27)

Рецензенты:

Сапега В.А., д.с.-х.н., профессор кафедры техносферной безопасности ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», г. Тюмень.

Храмцов Н.В., д.т.н., профессор кафедры строительного производства, оснований и фундаментов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», г. Тюмень.