Введение. Актуальность исследования проблемы табакокурения в России обусловлена, во-первых, широкой распространенностью этой вредной привычки, во-вторых, высоким вкладом в преждевременную смертность населения.

Согласно оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается около 1,1 млрд курильщиков, что составляет 1/3 населения мира в возрасте 15 лет и старше. Каждые 6 с от заболеваний, связанных с курением табака, в мире умирает 1 человек, или 5 млн курильщиков в год, из них 300 тыс. россиян [1, 3, 4].

В 2009 г. был проведен Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) по стандартам ВОЗ. Согласно результатам опроса, частота курения в России – одна из самых высоких в мире. Курильщиками являются 43,9 млн из примерно 142 млн россиян, что составляет 39,1%.

В настоящее время никотиновую зависимость расценивают как заболевание, которое необходимо диагностировать и лечить, поэтому отказ от курения является актуальной задачей здравоохранения, позволяющей продлить жизнь и сохранить ее качество.

Особый интерес представляет курение среди врачей и студентов медицинских вузов, поскольку их рассматривают как «модельную группу» для населения относительно образа жизни.

Цель исследования – изучить распространенность и отношение к табакокурению среди студентов, обучающихся по специальности «Фармация» Новгородского государственного университета (НовГУ), и исследовать индивидуальные особенности курящих студентов.

Материалы и методы. Проведен социологический опрос об отношении к курению 115 студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Из них 60 и 39 человек фармацевтического факультета института медицинского образования (ИМО) очной и заочной форм обучения соответственно, 16 учащихся отделения «Фармация» медицинского колледжа. Критерием отбора явилось добровольное согласие ответить на предлагаемые вопросы. Средний возраст опрошенных составил 27 ± 2,0 года (минимальный возраст студента – 18 лет, максимальный – 44 года). Из 115 опрошенных представители женского пола составляют 87,5%. Исследование осуществлялось методом анкетирования и проводилось анонимно для получения более достоверной информации.

Изучены индивидуальные особенности 50 курящих студентов НовГУ: 10 юношей, 40 девушек. Для определения степени никотиновой зависимости был использован опросник, разработанный Карлом Фагерстромом (табл. 1).

Таблица 1

Тест Фагерстрема для оценки никотиновой зависимости

|

Вопрос |

Ответ |

Баллы |

|

1. Как скоро, после того как вы проснулись, Вы выкуриваете первую сигарету? |

В течение первых 5 мин |

3 |

|

В течение 6-30 мин |

2 |

|

|

В течение 30-60 мин |

1 |

|

|

Через 1 час |

0 |

|

|

2. Сложно ли для Вас воздержаться от курения в местах, где курение запрещено? |

Да |

1 |

|

Нет |

0 |

|

|

3. От какой сигареты Вы не можете легко отказаться? |

Первая сигарета утром |

1 |

|

Все остальные |

0 |

|

|

4. Сколько сигарет Вы выкуриваете в день? |

10 или меньше |

0 |

|

11–20 |

1 |

|

|

21–30 |

2 |

|

|

30 и более |

3 |

|

|

5. Вы курите более часто в первые часы утром, после того как проснетесь или в течение остального дня? |

Да |

1 |

|

Нет |

0 |

|

|

6. Курите ли Вы, если сильно больны и вынуждены находиться в кровати целый день? |

Да |

1 |

|

Нет |

0 |

Степень никотиновой зависимости оценивалась по сумме баллов: 0–2 – очень слабая зависимость; 3–4 – слабая зависимость; 5 – средняя зависимость; 6–7 – высокая зависимость; 8–10 – очень высокая зависимость [7].

Рассчитывался индекс курения, позволяющий оценить табакокурение как фактор риска развития заболеваний, по формуле

Индекс курения = (число сигарет, выкуриваемых в день) × 12.

Результаты исследования и их обсуждение. Практически все студенты (94,0%) знают, что курение является вредной для здоровья привычкой и влечет за собой массу негативных последствий, начиная от пагубного влияния на организм человека и заканчивая большими финансовыми затратами, оставшиеся 6% студентов так не считают. Такая позиция медицинских работников не позволит им в будущем проводить активную профилактическую работу по снижению табакокурения среди наделения. Поэтому в процессе обучения необходимо сформировать системный подход к совершенствованию профилактической помощи населению через повышение знаний студентов в этой области.

Анализ анкетирования показал, что значительная часть (59,2%) респондентов не курит и не собирается пробовать. Наши данные не противоречат результатам других исследователей. Распространенность табакокурения среди студентов отечественных вузов колеблется от 30 до 50% [2, 5].

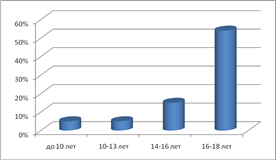

Тем не менее, 19,0% опрошенных курят регулярно, значительна доля «первого употребления сигареты» в детском возрасте, причем «пик» начала курения приходится на подростковый период – 16–18 лет (см. рисунок). Основной причиной начала курения студенты называют «любопытство» – так ответили 58,9% участников опроса.

Рис. 1. Возрастной диапазон первого употребления никотина

По данным опроса, курят или когда-либо пробовали курить 42 девушки, что составляет 36,5%. Такие результаты также подтверждают общую ситуацию среди студенческой молодежи России. Изучение распространенности табакокурения среди студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета показали, что среди курящих 28% девушек [5]. Этот факт вызывает особую тревогу, так как они будущие матери, а хроническая табачная интоксикация постепенно приводит к нарушению репродуктивной функции.

62,0% опрошенных курящих студентов хотят бросить курить и на вопрос анкеты «Что Вам необходимо для того, чтобы отказаться от курения?», ответы распределились следующим образом:

– 50,5% респондентов выделяют изменение образа жизни (у девушек это планирование беременности, у юношей – создание семьи и рождение ребенка) как основной мотив отказа от курения.

Среди других стимулирующих факторов можно отметить формирование негативного отношения к курению и позитивное – «жизнь без сигарет»;

– 14,5% опрошенных хотели бы углубить знания о вреде курения для того, чтобы еще раз убедиться в необходимости отказа от табака.

Обучение в НовГУ предоставляет им такую возможность. Студенты изучают данные об актуальности и практической значимости этой проблемы, проводят исследования и представляют результаты своих работ о негативном влиянии табака на различные ткани, органы и физиологические процессы на научно-практических конференциях университетского, регионального и федерального уровнях;

– 26,5% обратились бы за помощью к врачу для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости (15,0% – к психотерапевту);

– 8,5% указали на то, что согласны попробовать применить необходимые лекарственные средства.

Невысокий процент респондентов, не исключающих обращение к врачу, возможно, объясняется переоценкой собственных сил и недостатком знаний о существующих трудностях в лечении курения. В.К. Смирнов с соавт. (2010) показали, что в течение 5 недель до 80% бросивших курить возвращаются к табакокурению [6].

Вопросами анкет мы информируем о вреде курения в молодежной среде, а также привлекаем внимание к проблеме профилактики табакокурения и побуждаем к решению отказа от этой пагубной привычки. Кроме того, традиционно 31 мая (Всемирный день без табака) в рамках волонтерского движения «Молодые – молодым» студенты Медицинского колледжа НовГУ организуют профилактические акции, формируя негативное общественное мнение к табакокурению среди учащейся молодежи. В рамках антиникотиновой кампании, а также борьбы с высокой частотой потребления алкоголя и наркотиков в 2010 г. был создан сайт студенческого волонтерского объединения НовГУ – «Без Зависимости Ру».

Формирование личной жизненной позиции, накопление медицинских знаний, запрет рекламы табачных изделий, а также введение Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» способствовало наличию следующих мнений опрошенных студентов на вопрос о вреде курения:

- 37,0% опрошенных считают, что наибольший вред от табакокурения заключается в увеличении риска онкологических заболеваний;

- 22,5% респондентов обозначили вред от табакокурения фразой «кто курит – живет меньше»;

- 21,5% полагают, что при табакокурении более вероятно развитие инфаркта миокарда;

- 10,5% опрошенных считают, что курение является одним из факторов риска развития гипертонии и неврозов;

- 8,5% указали, что последствиями применения никотина может быть понижение интеллекта.

Действительно, рак легких повсеместно в мире остается одной из главных причин смерти. По оценкам экспертов Международного агентства по изучению рака (МАИР), 80–85% смертей от рака легких приходится именно на долю курильщиков. Следует отметить, что курящие люди в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвенной болезнью желудка, 12-перстной кишки [1].

Также для оценки степени никотиновой зависимости проводился тест Фагерстрема (табл. 2), который определяет связь между индивидуальным баллом и тяжестью проявления абстинентного синдрома, то есть чем выше балл, тем сильнее будет проявляться абстиненция и тем труднее будет бросить курить без посторонней помощи.

Таблица 2

Структура индивидуальных особенностей курящих студентов, %

|

Параметры патологической зависимости (табакокурение) |

Юноши |

Девушки |

|

Индекс курения |

||

|

Индекс курения более 140 |

10 |

– |

|

Никотиновая зависимость |

||

|

слабая (0-4) |

80 |

95,0 |

|

средняя (5) |

10,0 |

5,0 |

|

высокая (6–10) |

10,0 |

– |

Выявление студента с индексом курения более 140 баллов явилось тревожным фактом нашего исследования, поскольку высокие цифры этого показателя свидетельствуют о том, что у этого молодого человека риск развития хронической обструктивной болезни легких крайне высокий. Поэтому необходима терпеливая индивидуальная работа с ним с целью сохранения качества жизни, так как эффективность методов избавления от курения обратно пропорциональна исходной выраженности никотиновой зависимости.

Выводы. Обследованная популяция студентов характеризуется относительно невысокой распространенностью и интенсивностью курения – 19%, что свидетельствует о признании студентами важности ведения здорового образа жизни. Возможно, это связано с реализуемыми профилактическими информационно-образовательными программами на территории Новгородской области, цель которых – помочь молодежи удержаться от курения. Однако, существует группа студентов (6%), которая не видит особого вреда от курения, и выявление будущего медицинского работника с высокой степенью никотиновой зависимости еще раз подтверждает факт необходимости настойчивой работы в университете по профилактике табакокурения.

Рецензенты:

Трофимов В.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург.

Байрамов А.А., д.м.н., заведующий НИЛ клинической эндокринологии ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова», г. Санкт-Петербург.