Нарастающие тенденции глобального роста информационных потоков, постоянного увеличения объема информации и ее качественного усложнения обусловливают значимость информационной компетенции и требуют пристального внимания к ее развитию у студентов высших учебных заведений.

Данные тенденции находят отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО). В новых ФГОС ВО (поколение 3++) [1], вступивших в силу 22 февраля 2018 г. и ориентированных на компетентностный подход, выделяется ряд универсальных компетенций: «умение работать с информацией и готовность к реальным жизненным ситуациям», «способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач», которые связаны с характеристиками информационной компетенции личности.

Трансформационные процессы в сфере образования, влияющие на пути реализации компетентностного подхода и процесс развития информационной компетенции студентов вуза, заставляют обратиться к историческим аспектам становления этих процессов и современным тенденциям их совершенствования.

Экскурс в историю перехода на Болонскую систему образования следует начать с того, что в 1990-х гг. в рамках подписания Сорбоннской декларации появилась идея создания единого европейского образовательного и научного пространства высшего образования и введения следующих видов академических степеней: бакалавр, магистр, доктор.

Начало Болонского процесса в России датируется сентябрем 2003 г. и связано с переходом от знаниевой парадигмы образования к компетентностной. Представим в таблице 1 сравнение знаниевого и компетентностного подходов в образовании.

Таблица 1

Сравнение знаниевого и компетентностного подходов в образовании

|

Критерии |

Знаниевый подход |

Компетентностный подход |

|

Направленность образовательного процесса |

Ориентир на получение информации |

Ориентир на развитие личности |

|

Виды контекстов, влияющих на образовательный процесс |

Влияние предметного контекста будущей профессиональной деятельности на образовательный процесс |

Взаимодополняющее влияние предметного, социального, цифрового контекстов будущей профессиональной деятельности |

|

Вид подготовки к профессиональной деятельности |

Дисциплинарная подготовка к профессиональной деятельности |

Метапредметная (надпредметная) подготовка к профессиональной деятельности |

|

Характер образовательных технологий |

Преимущественно «академический» характер образовательных технологий (передача знаний) |

Приоритетные образовательные технологии: технологии сотрудничества, метод проектов, модульное и цифровое обучение в контексте задач будущей профессиональной деятельности |

В период вхождения России в Болонский процесс появились Федеральные государственные образовательные стандарты с перечнем компетенций, влияющих на профессиональную подготовку студентов вуза; происходила всесторонняя информатизация, актуализировался процесс развития универсальных, профессиональных, ключевых образовательных компетенций студентов.

В контексте данных изменений в системе образования появляются новые смыслы, вкладываемые в содержание образования, такие как вхождение личности в мир культуры через «впитывание» компетенций, способствующих развитию социальной и профессиональной мобильности.

В связи с этим в научных исследованиях этого периода отечественные и зарубежные ученые (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, С.Г. Воровщиков, Дж. Равен и др.) развивают методологию компетентностного подхода. Ими информационная компетенция определяется как ключевая и метапредметная.

Цель исследования – определить исторические аспекты перехода к компетентностному подходу в образовании и исторически сложившиеся грани информационной компетенции личности, а также выявить современные тенденции ее развития в период цифровизации и внедрения цифровых технологий, построив модель.

Материал и методы исследования

Предметом исследования являются разные исторически сложившиеся грани информационной компетенции студентов вуза, актуализирующиеся в период цифровой трансформации образования и развития цифровой образовательной среды вуза.

Ведущими методами исследования являются: ретроспективный анализ развития информационной компетенции студентов вуза; обобщение концептуальных положений о Болонской системе, компетентностном подходе, информационной компетенции личности; моделирование и экстраполяция как методы, позволяющие определить современные тенденции ее развития в период цифровизации и внедрения цифровых технологий.

Результаты исследования и их обсуждение

В последнее десятилетие появляются и развиваются самостоятельные направления изучения феномена «информационная компетенция личности», различных аспектов процесса ее развития: у студентов педагогических вузов (П.Н. Шеин, Ф.Д. Рассказов, Е.В. Митющенко и др.), у взрослой аудитории (О.В. Флеров и др.), в студенческих группах медицинского и юридического вузов (С.И. Глухих, А.В. Андреева, Н. К. Омарбекова, Е. В. Лопанова и др.), в работе современного педагога (А.А. Данилов, Э.Ф. Насырова и др.), как показано в таблице 2.

Таблица 2

Феномен «информационная компетенция» в самостоятельных исследованиях отечественных ученых последнего десятилетия

|

Отечественные ученые |

Определение отечественными учеными феномена «информационная компетенция» |

Год исследования |

|

П.Н. Шеин |

Информационная компетенция обучающегося педагогического вуза определяется как интегративное качество, характеризующееся высоким уровнем теоретических знаний и практических умений в области информационных технологий, способностью применять эти знания и умения в процессе освоения основной образовательной программы высшего образования, готовностью использовать компьютерные технологии в профессиональной деятельности для обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса [2] |

2016 |

|

О.В. Флеров |

Информационная компетенция взрослых есть сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний и практических умений в области инновационных технологий, определенный набор личностных качеств; новая грамотность, в состав которой входят умения активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств [3] |

2017 |

|

С.И. Глухих, А.В. Андреева |

Информационная компетенция студентов медицинских вузов – это широкое понятие, она должна быть одной из основных компетенций, составляющих образовательную программу высшего непрерывного образования [4] |

2018 |

|

Н.К. Омарбекова, Е.В. Лопанова |

Информационная компетенция будущих фармацевтов определяется как совокупность устойчивых навыков постоянного эффективного применения достижений цивилизации, а именно информационных технологий, и мотивация к совершенствованию в этом направлении [5] |

2019 |

|

Э.Ф. Насырова, А.А. Данилов |

Информационная компетенция педагога – это способность и готовность применять эффективные средства и способы осуществления информационных процессов (хранения, передачи, обработки) [6] |

2019 |

|

Ф.Д. Рассказов, Е.В. Митющенко |

Информационная компетенция студента педагогического направления – интегративно-функциональное качество личности, предусматривающее знания и навыки, необходимые для эффективной информационной деятельности, т.е. осуществления информационных процессов с коммуникативной или познавательной целью [7] |

2019 |

|

В.А. Литвинов, О.В. Евтихов |

Информационная компетенция – это более широкое понятие, включающее в себя способность осмысления, критического отношения к информации [8] |

2020 |

|

А.А. Данилов |

Информационная компетенция в работе современного учителя предполагает применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не только на уроке, но и при выполнении методической работы, где от качества освоения навыков работы на компьютере напрямую зависят скорость и качество выполнения педагогом его профессиональной деятельности [9] |

2020 |

Анализ данных таблицы 2 показывает, что в рамках самостоятельных исследований изучения феномена «информационная компетенция личности» в последнее десятилетие отечественными учеными подчеркивается его интегративный и динамический характер, выражающийся в высоком уровне развития теоретических знаний и практических умений в области инновационных и информационных технологий, навыков постоянного эффективного применения достижений цивилизации, мотивации к совершенствованию в этом направлении; определяется взаимосвязь информационной компетенции личности с качеством выполнения ею профессиональной деятельности и развития профессиональной культуры.

Экскурс в историю становления феномена «информационная компетенция студентов вуза» позволил убедиться в многогранности и неоднозначности понимания данного феномена.

На современном этапе цифровой трансформации образования и развития цифровой образовательной среды вуза актуализируются исторически сложившиеся грани информационной компетенции и процесс их развития, прослеживается ее связь с моделями цифровых компетенций, выходящих на первый план в период цифровизации и развития цифровых технологий.

В аналитическом отчете Корпоративного университета Сбербанка упоминается о трех моделях цифровых компетенций: «DigCompEdu 2018: Европейская модель цифровых компетенций для образования», «EU DigComp: Модель цифровых компетенций для граждан», «Целевая модель компетенций 2025» [10].

В проведенных ранее исследованиях в упоминании моделей цифровых компетенций нами отмечалось, что все они транслируют современный подход к становлению цифровой образовательной среды вуза, к развитию информационной компетенции студентов вуза в направлении формирования у них понимания того, как необходимо развивать и поддерживать других в становлении их собственных цифровых компетенций, поиска возможностей для саморазвития в цифровой среде [11].

Анализ данных моделей показывает, что в них есть описание информационной компетенции как экзистенциального навыка или долговременной культурной метаспособности, которая применяется в течение всей жизни и в разных контекстах для личности.

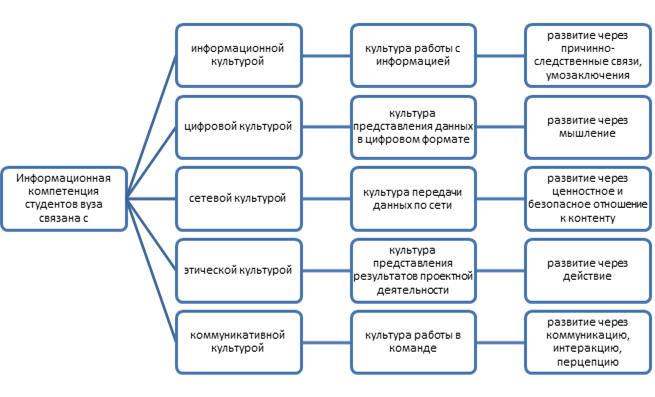

На современном этапе цифровые компетенции включают в себя hard skills (англ. «жесткие» навыки) – профессиональные компетенции, которые можно измерить, и soft skills (англ. «мягкие» навыки) – метапредметные компетенции, которые приобретаются в рамках субъектного опыта, их трудно измерить количественно. Примеры hard skills: набор текста на компьютере, использование компьютерных программ и др. Пример soft skills: информационная компетенция как динамичная и изменчивая метакомпетенция, включающая культуру работы в команде, культуру представления результатов проектной деятельности с помощью цифровых технологий, культуру управления своей деятельностью, культуру работы с информацией, культуру представления информации в цифровом формате, что характеризует информационную компетенцию и как метапредметную. В современных исследованиях центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» отмечается, что soft skills – это компетенции будущего [12].

Обозначим модель информационной компетенции студентов вуза в аспекте современных тенденций ее развития в период цифровизации и внедрения цифровых технологий, как показано на рисунке.

Рис. Модель информационной компетенции студентов вуза в аспекте современных тенденций ее развития в период цифровизации и внедрения цифровых технологий

Развитие информационной компетенции студентов в цифровую эпоху является непрерывным, персонализированным, ориентированным на потребности и интересы обучающегося процессом в цифровой образовательной среде вуза и предполагает глубокую трансформацию с применением новых цифровых инструментов для переосмысления того, как необходимо развивать, чтобы быть современным.

Современные грани информационной компетенции студентов вуза раскрываются через: умение студентов осуществлять самооценку собственного уровня развития информационной компетенции, принимать решения и осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности; владение универсальными способами работы с информацией и источниками сети Интернет; управление деятельностью по коммуникации в цифровой образовательной среде вуза на принципах «цифровой гигиены»; владение универсальными способами самопрезентации в цифровой образовательной среде с положительным оттенком в виде цифрового следа; осознанную готовность культурного восхождения в мир «цифры».

Заключение

В результате проведенного исследования осуществлен экскурс в историю перехода на Болонскую систему образования, представлено сравнение знаниевого и компетентностного подходов в образовании.

Осуществлен ретроспективный анализ трансформации взглядов отечественных ученых последнего десятилетия на информационную компетенцию личности, который позволил подчеркнуть ее метапредметный, интегративный и динамический характер.

Обозначены модели цифровых компетенций, актуализирующие поиск и обозначение современных тенденций ее развития.

Представлена модель информационной компетенции студентов вуза в аспекте современных тенденций ее развития в период цифровизации и внедрения цифровых технологий, которую мы связываем с культурной составляющей.

Материалы представляют практическую ценность для студентов, преподавателей вузов и педагогов образовательных учреждений, ведущих исследования в данной области.

Библиографическая ссылка

Табачук Н.П., Малыхина О.А. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30550 (дата обращения: 02.04.2025).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30550