Молодежь — одна из крупных социально-демографических групп современного российского общества, ежегодно пополняющая экономически активное население страны. Справедливо замечено, что молодежь – огромная инновационная сила. Одновременно она характеризуется переходным характером становления ее субъектности, неполнотой социального статуса, маргинальностью социальных позиций, неопределенностью социальных идентификаций. Особенно ярко это проявляется в условиях трансформации общественных отношений, при выработке новых приоритетов политики государства [2].

В настоящее время на территории Российской Федерации проживает 28,5 млн человек в возрасте 16–29 лет, что составляет пятую часть всего населения России.

Понятие «молодежь» по-разному трактуется в научных публикациях. В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий» [4]. По мнению М.И. Фроловой, «Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему и будущего его обновления» [8]. Мангейм утверждает, что «Молодежь — это один из скрытых ресурсов общества, от мобилизации которого зависит его жизнеспособность» [5]. Молодежь находится в стадии своего социального становления, освоения социальных ролей, имеет ограничения в дееспособности по различным сферам участия в социальной жизни общества.

В условиях трансформации общества возникает настоятельная потребность научного осмысления системной работы в отношении молодежи. Р. Арон определяет политику как «программу, метод действия или сами эти действия, осуществляемые человеком или группой людей по отношению к одной проблеме или совокупности проблем, стоящих перед обществом» [1]. Профессор А.П. Скробов утверждает, что «государственная молодежная политика – это деятельность государства по выработке концептуальных направлений деятельности и обеспечению целостной системы по созданию социально-правовой защищенности (гарантий) молодого поколения, реализации его права на свободное социальное развитие, творческую инициативу в соответствии с учетом их интересов и современным состоянием общества» [7]. С данной точкой зрения согласен А.В. Прудник, утверждая, что «государственная молодежная политика – это интегрирование отдельных программ и проектов, касающихся молодежи, в единое целое при усилении регулирующей роли современного государства» [6].

Разноотрослевая подведомственность молодежной политики, наблюдаемая в последние годы, сформировала различные приоритеты работы государства с молодежью. На фоне данных изменений вопросы проявления активной позиции со стороны молодежи, ее желания участвовать в реализуемой государственной политике возникали стихийно, носили бесструктурный характер проявления. Активность, проявляемая индивидом, группой, часто может носить как конструктивный (созидающий), так и деструктивный (разрушающий) характер. Не случайно исследование факторов, направлений и форм проявления активности может способствовать формированию механизма ее учета и возможности ее использования в практике государственного и муниципального управления.

Молодежь как субъект активности не всегда осознает потенциал своей субъектности и возможные формы ее конструктивного проявления не только для отражения собственной позиции, но и для решения конкретных задач, способствующих реализации ее интересов и потребностей в системе государства [3]. Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период развиваются критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, поиск аргументации, оригинального решения. Это связано с тем, что период активной ценностно-созидательной деятельности сталкивается у молодого человека с ограниченным характером практической, созидательной деятельности, неполной включенностью молодого человека в систему общественных отношений. Отсюда в поведении молодежи удивительное сочетание противоречивых черт и качеств – стремление к идентификации и обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм, стремление к общению и уход, отрешенность от внешнего мира.

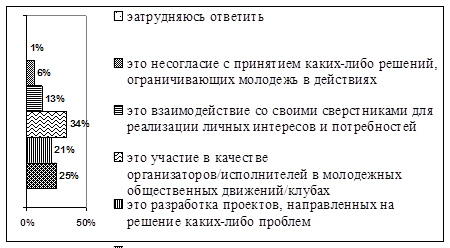

В связи с этим было проведено социологическое исследование по выявлению степени активности молодежи. Территориальная локализация исследования определялась границами города Тюмень. Выборочная совокупность 250 респондентов – молодых людей в возрасте 14–30 лет. Первоначально респондентам было предложено определить сущностное понимание категории «активность молодежи». Активность молодежи 34% респондентов понимают как участие в качестве организаторов/исполнителей в молодежных общественных движениях/клубах; 25% респондентов воспринимает молодежную активность как активную жизненную позицию, здоровый образ жизни, патриотизм. По ответам большинства опрошенных можно сделать вывод о том, что молодежная активность воспринимается как активные действия молодых людей, связанные с удовлетворением своих интересов и потребностей.

Рис. 1. Сущностное понимание респондентами категории «активность молодежи»

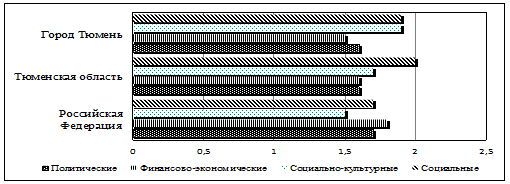

Формирование активной позиции провоцируется информационным полем, в котором функционирует современная молодежь. Данное информационное поле формируется на уровнях государства, региона и города. Оно сегментируется социальными, финансово-экономическими, социально-культурными и политическими событиями. Анализируя события, вызывающие интерес у молодежи, можно отметить, что в целом события региона и города больше интересуют молодых людей, особенно отражающие функционирование социальной и социально-культурной сфер. Федеральные политические и финансово-экономические события вызывают интерес у молодежи, так как именно там формируются определяющие в этих сферах решения.

Рис. 2. Отношение к событиям со стороны молодежи, в %

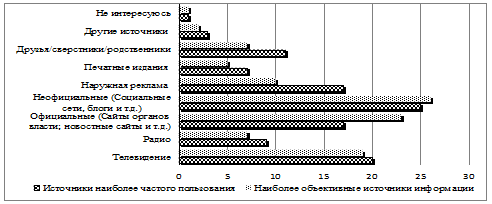

По результатам ответов респондентов выявлено, что самым популярным источником информации является Интернет. Этот источник молодежь считает объективным. При этом около 1/5 молодежи использует в качестве информационных источников официальные сайты и телевидение.

Рис. 3. Источники информации, используемые молодежью

Одним из факторов, побуждающих молодежь к проявлению активности, является неудовлетворенность происходящими общественными процессами. В связи с этим респондентам было предложено дать оценку состоянию общественной ситуации, сложившейся в Российской Федерации, регионе и городе Тюмени. Большинство ответило, что происходящие события их скорее удовлетворяют, чем не удовлетворяют, при этом возникают незначительные вопросы, не оказывающие особого влияния на ритм их жизни.

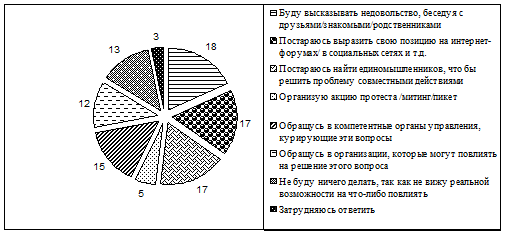

При возникновении неудовлетворенности 18% молодежи могут выразить недовольство в беседе с друзьями, 17% отражают свою позицию в Интернете, стараясь найти единомышленников, 15% обратятся в компетентные органы. Лишь 5% молодых людей готовы организовать акцию протеста, митинг, пикет. Большинство молодежи склоняется к активным формам проявления своей позиции, осознавая свои возможности влияния на происходящее, как самостоятельно, так и через взаимодействие с молодыми людьми, органами власти и различными организациями.

Рис. 5. Формы проявления неудовлетворенности молодежью, в %

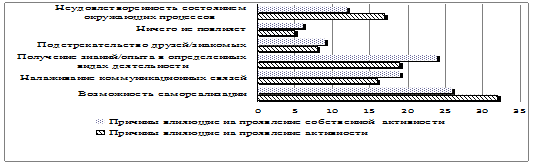

Для 26% респондентов причиной проявления активности выступает «возможность самореализации»; 24% респондентов считают «получение знаний/опыта в определенных видах деятельности»; 19% – «налаживание коммуникационных связей»; 12% указывают на «неудовлетворенность состояния общественных процессов». Следовательно, для половины опрошенной молодежи — это возможность в некоторой степени проявить себя, нежели противостоять каким-либо неудовлетворяющим процессам.

Рис. 6. Причины проявления активности молодежью, в %

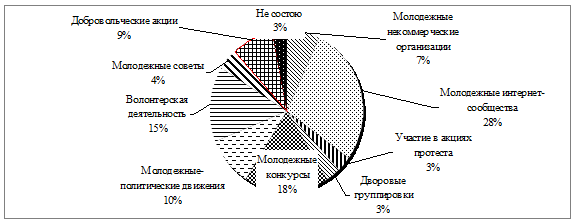

Для проявления своей активной позиции молодежь выбирает различные формы, которые позволяют ей выступить в качестве субъекта управления по отношению к происходящим вокруг процессам.

Рис. 7. Формы активности, используемые молодежью

Самой популярной формой активности молодежи города Тюмени являются Интернет-сообщества (28%), в них состоит практически 1/3 всех молодых людей. Большинство молодежи участвует в молодежных конкурсах и волонтерской деятельности – 18% и 15% соответственно. В деструктивных формах проявления активности, таких как «участие в протестах» (3%) и «участие в дворовых группировках» (3%), молодежь участвует неохотно, что свидетельствует о готовности молодежи к конструктивному диалогу, отрицанию негативных, протестных форм проявления своих позиций. Молодежь поддерживает позицию, что активность должна проявляться в тесном взаимодействии с субъектами государственного и муниципального управления.

Справедливо замечено, что для развития субъектных характеристик у молодежи и возможности активного использования их в управлении требуется поддержка со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Такую позицию отметили около половины опрошенных респондентов.

Таблица 1

Воздействие на уровень молодежной активности

|

Варианты ответов |

% |

|

Да, необходимо поддерживать молодежные инициативы, чтобы они развивались, вовлекали большее количество молодежи и имели более значимый результат деятельности |

44 |

|

Да, так как активность позволяет решить многие проблемы молодежи |

22 |

|

Да, так как через молодежную активность реализуется государственная политика |

13 |

|

Да, чтобы молодежная активность не переросла в инструмент реализации чьих-либо интересов |

13 |

|

Нет, ее уровень должен быть естественным |

5 |

|

Нет, избыточная молодежная активность может привести к разрушению |

2 |

|

Затрудняюсь ответить |

1 |

В условиях поддержки молодежной активности и молодежных инициатив со стороны административных субъектов государственной политики повышается содержательность и результативность проводимой молодежной политики.

По результатам исследования утвердительно можно сказать, что современная молодежь проявляет интерес к общественно-политической жизни общества. Следует помнить, что формирование личности молодого россиянина происходит под воздействием, с одной стороны, всего многообразия общественной жизни страны, с другой — мозаичной картины специфичных условий внутри отдельно взятого региона. Следовательно, возлагается ответственность государства в реализации молодежной политики через использование эффективных механизмов в области ее регулирования, поскольку молодежь остается стратегическим ресурсом современной России.

Рецензенты:

Барбаков О.М., д.с.н., профессор ТюмГНГУ, г. Тюмень;

Силин А.Н., д.с.н., профессор ТюмГНГУ, г. Тюмень.

Библиографическая ссылка

Савастьина А.А., Осипова Л.Б. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК УСЛОВИЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=22320 (дата обращения: 08.02.2026).