Введение

Исследованиями российских и зарубежных ученых установлено множество горно-геологических и горнотехнических факторов, неоднозначно влияющих на ударооопасное состояние массивов. Поэтому решение проблемы динамических проявлений горного давления на месторождениях с учетом накопленного опыта при строительстве и отработке удароопасных месторождений весьма актуально.

Динамические проявления горного давления по силе и характеру проявления подразделяются на горные удары, горно-тектонические удары, микроудары, толчки, стреляния. К внешним признакам склонности массива к динамическим проявлениям горного давления относится интенсивное заколообразование и шелушение пород [1,2,8].

Геодинамические явления, в первую очередь горные удары, вызываются природными высокими напряжениями, складывающиеся с дополнительной нагрузкой, вызванной ведением горных работ в породах, склонных к хрупкому динамическому разрушению. Как показали наблюдения за произошедшими горными ударами и участков с категорией «Опасно», большая часть из них приурочена к тектонически напряженным зонам (ТНЗ), сформированным тектоническими нарушениями, в первую очередь к разрывным нарушениям [3,5].

На этапе проектирования месторождений тектонически-напряженные зоны выявляются с помощью геодинамического районирования. В процессе разработки месторождений геологические и инструментальные наблюдения в выработках, сейсмический и деформационный мониторинг и построение модели месторождения позволяют конкретизировать и уточнить положения ТНЗ.

По результатам исследований на шахтах «Эрчим-Тхан», «Денисовская», «Инаглинская», более 50 напряженных и около 80 разгруженных участков, выделенных отличительными геологическими признаками тектонически-напряженных и разгруженных участков (табл. 1). На напряженных участках зона повышенных напряжений имеет высокую интенсивность и находится на самом шве разлома, на разгруженном участке – на самом шве находится разгруженная зона («ложная выработка»), окруженная с обеих сторон малоинтенсивными ТНЗ. Как правило, напряженные зоны приурочены к особым участкам разрыва – замыканиям, изменениям угла падения или простирания, изгибам, сопряжениям с оперяющими разрывами, пересечениям слоев повышенной крепости (в т. ч. линз крепких пород в почве и кровле залежи) и т. д.

Таблица 1

Геологические признаки тектонически-напряженных и разгруженных участков

|

Характерный |

Участок |

|

|

признак |

Напряженный |

Разгруженный |

|

Сместитель |

Гладкий, закрытый, плотно сжатая трещина |

Неровная волнистая поверхность |

|

Зона дробления |

- |

Есть, ширина 0,1–0,4м, иногда до 0,9 м, содержит обломки пород кровли и почвы |

|

Зона перемятого угля |

Практически нет (первые сантиметры) |

Есть, протяженность до 1,5 м, часто землистая масса |

|

Сопутствующие нарушения |

- |

Есть, зона шириной до 2,5 амплитуд разрыва |

|

Наличие заполнителя |

- |

Есть, как правило, кальцит в виде примазок на стенках трещин, а также жил |

|

Вмещающие породы |

Монолитные |

Сильно дислоцированные |

Интенсивные ТНЗ связаны не только с единичными разрывами, но и с системами разрывов. К числу наиболее опасных структур шахт «Эрчим-Тхан», «Денисовская», «Инаглинская» относятся кулисообразные системы разрывов, сближения (и изменения углов падения и простирания) разрывов, разветвления поострыми углами (10 °–15 °).

Тектонически напряженные зоны с повышенной опасностью динамических явлений формируются и в складчатых структурах, при этом положение ТНЗ зависит от типа складок. В пологих антиклинальных и синклинальных складках с внутренним углом более 90 ° и величиной изгиба (отношение высоты складки к ее ширине) менее 0,1 наибольшее увеличение уровня напряжений и удароопасности приходится на замок складки. В складках с большими углами ТНЗ, как правило, располагаются в переходных зонах от крыльев к замку. Значительную опасность представляют также переходный тип нарушений от пликативных к дизъюнктивным – флексурные складки, которые с геомеханической позиции можно рассматривать как не полностью реализовавшиеся разрывы. Наиболее интенсивные ТНЗ, как правило, сосредоточены в замковой зоне флексурных складок и около замыканий разрывов, продолжающих флексуры.

Сложение естественных повышенных напряжений с горным давлением, вызванным ведением горных работ, приводит к формированию зон повышенной опасности – геодинамически опасных зон (ГОЗ). Интенсивность формирующихся ГОЗ зависит не только от характеристик локального ТНЗ и параметров ведения горных работ, но также от напряженности геодинамического блока, в которой расположена ГОЗ.

Наиболее точную оценку напряженности геодинамического блока дают расчеты полей напряжений, скорректированные с учетом региональных макросейсмических наблюдений и статистики локальных наблюдений в горных выработках. Однако уже на начальных этапах возможна оценка напряженности блока с помощью расчета степени его деформированности. Для этого в системе примерно параллельных разломов сопоставляются тангенсы углов сдвига, оцененные по представительному маркирующему слою. В блоках с наибольшей деформированностью и напряженностью формируются зоны с наибольшей геодинамической опасностью, и, наоборот, в тектонически разгруженных блоках даже достаточно интенсивные ТНЗ, как правило, не ведут к формированию особо опасных ГОЗ [2,4,6,7]. Бинарная классификация возможных геодинамических явлений представлена в таблице 2.

Таблица 2

Классификация интенсивности формирующих ГОЗ в тектонических блоках различной напряженности

|

|

Напряженные блоки |

Ненапряженные блоки |

|

Опасный участок разрыва |

Наиболее интенсивные ТНЗ и ГОЗ. При проведении подготовительных выработок возможны стреляния, толчки, микроудары, внезапные выбросы иногда –горные удары. При очистных работах возможны горные удары и выбросы, иногда - горно-тектонические удары. |

Малоинтенсивные ТНЗ, и ГОЗ но по распределению напряжений, близкие к интенсивным ТНЗ.

При очистных работах возможны выбросы, стреляния, толчки, микроудары, реже - горные удары Такие ТНЗ можно сопоставить с ТНЗ, связанными с твердыми включениями в кровле и почве залежи. |

|

Безопасный участок разрыва |

Малоинтенсивные ТНЗ и ГОЗ. При проведении подготовительных выработок возможны высыпания, обрушения кровли, газодинамические явления При очистных работах высыпания, возможны высыпания, обрушения кровли, газодинамические явления, стреляния, толчки, микроудары. |

Отсутствие ТНЗ.

При проведении подготовительных выработок возможны высыпания, вывалы, обрушения кровли. При очистных работах возможны высыпания, обрушения кровли.

|

По мере построения геодинамической модели месторождения уточняется вероятность возникновения ТНЗ и ГОЗ в различных тектонических структурах отрабатываемого месторождения.

Методы и объекты исследования

На данный момент сравнительно слабо или недостаточно раскрыто влияние природных и технических факторов на устойчивость породных обнажений, в особенности обнажений пород кровли в подготовительных выработках по угольным пластам Южно-Якутского бассейна.

Для решения поставленных задач проводились натурные наблюдения в подготовительных выработках на шахтах Южной Якутии: «Эрчим-Тхан», «Денисовская», «Инаглинская».

Проводимые натурные наблюдения включали в себя:

- зарисовки вывалов горных пород;

- замеры высоты и ширины выработки в проходке на месте вывала, ширины, высоты и длины обрушения горных пород;

- замеры времени устойчивого состояния обнажения пород кровли до потери устойчивости;

- определялась мощность слоев и пропластков.

Исследования свойств горных пород производились на глубине от 100 до 400 м.

Результаты обследования выработок и установление причин потери устойчивости породного обнажения

За период с 2003 по 2012 г. в подготовительных выработках шахт Южной Якутии произошло 730 случаев обрушения угля и пород кровли высотой до 3 – 4 м, из них 73 % непосредственно при проходке, 27 % – после проведения выработок в процессе их эксплуатации вне зоны и в зоне влияния очистных работ.

Проводились натурные наблюдения в подготовительных выработках на шахтах Алдано-Чульманского угленосного района – шахты: «Эрчим-Тхан», «Денисовская», «Инаглинская».

Проводимые натурные наблюдения включали в себя:

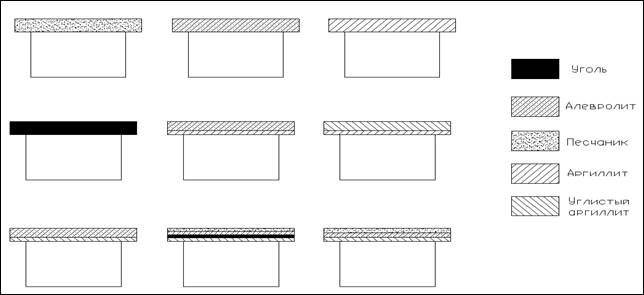

- документирование литологических типов пород кровли в проводимых горных выработках (рис.1);

Рис.1.Литологические типы пород кровли в проводимых выработках

-

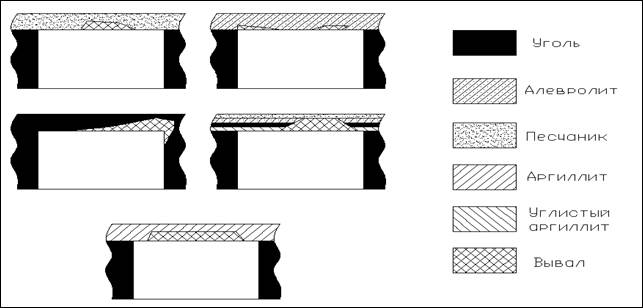

документирование вывалов горных пород в подготовительных выработках (рис. 2);

Рис.2. Виды вывалов горных пород в проводимых выработках

-

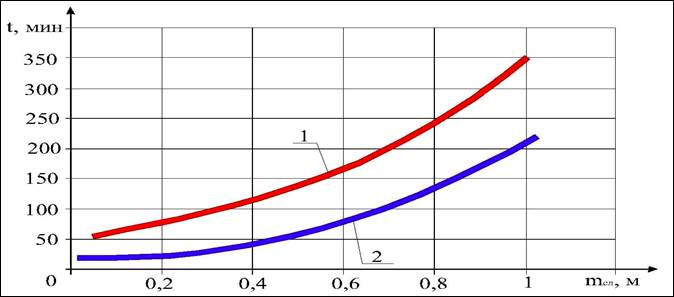

замеры времени устойчивого состояния обнажения пород кровли до потери устойчивости (рис. 3);

Рис. 3. Зависимость времени (t) устойчевого состояния породного обнажения от мощности слоя (m)

1. Кровля сложена слоями алевролитов и песчаников.

2. Кровля сложена слоями алевролитов и песчаников, с включениями прослойков угля мощностью 50–70 мм.

- определялась мощность слоев и пропластков;

- замеры высоты и ширины выработки в проходке на месте вывала, ширины, высоты и длины обрушения горных пород;

- Исследования свойств горных пород производились на глубине от 100 до 200 м.

- Для лабораторных исследований свойств горных пород в призабойном пространстве проводимых выработок отбирались образцы пород неправильной формы из кровли и боков выработок.

Заключение

Установлено, что в процессе проведения общей протяженности горизонтальных горных выработок около 56 % породных обнажений теряют устойчивость непосредственно при обнажении или спустя некоторое время после обнажения (20–350 минут в зависимости от мощности слоя), приводящих к снижению скорости проведения выработок на 40–50 %, увеличению расходов на крепление и поддержание выработок на 20–30 %, кроме того, 35– 40 % несчастных случаев происходит непосредственно при проведении горных выработок. Существующие рекомендации, ориентированные на повышение устойчивости породных обнажений, не в полной мере могут дать необходимые сведения для своевременного уточнения и принятия мер по повышению устойчивости и снижению травматизма в процессе сооружения и поддержания горных выработок.

Рецензенты:

Ткач С.М., д.т.н., директор, Институт Горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, г.Якутск.

Колодезников И.И., д.г.л.-м.н., профессор, действительный член Академии наук РС(Я), Академии наук РС(Я), г. Якутск.

Библиографическая ссылка

Гриб Н.Н., Кирейченков А.А., Кузнецов П.Ю. ВЛИЯНИЕ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОРОДНЫХ ОБНАЖЕНИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ НА СТАДИИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9991 (дата обращения: 27.12.2025).