Введение

Несмотря на значительные достижения в изучении проблем репродуктивного старения, до настоящего времени окончательно не сформировались представления о сущности тех функциональных процессов, которые обуславливают переход от репродуктивного к перименопаузальному периоду (ПМП). ПМП сопровождается значительной морфофункциональной перестройкой центрального и периферического звеньев репродуктивной системы, от которой зависит не только соматическое здоровье женщины [5,7,11], но и продолжительность самой жизни [4]. ПМП сопровождается анатомо-функциональными изменениями практически в каждой системе женского организма [8]. В последние годы все чаще отмечается патологическое течение ПМП примерно у 50 % женщин в популяции; у 65–70 % ПМП протекает в виде климактерического синдрома (КС), обусловленного эстрогендефицитным состоянием, что сопровождается нейро-вегетативными, эндокринно-метаболическими и психо-эмоциональными нарушениями, обусловливающими снижение качества жизни женщин [6,8]. По данным некоторых авторов для КС характерен полиморфизм различных соматических отклонений [11], в том числе – дисфункциональных отклонений в кардио-респираторной системе, вплоть до формирования сердечно-сосудистой патологии [9].

Данные литературы свидетельствуют, что особенности течения ПМП в значительной степени определяются адаптивностью и резистентностью женского организма. В свою очередь, формирование адаптационной специфики зависит от функционирования репродуктивной системы, которое основывается на принципе «симметрии – асимметрии» [2,3,7,10]. Однако влияние стереоизомерии женского организма на функционирование кардио-респираторной системы на этапе ПМП практически не изучено.

Цель исследования: изучение интегративных процессов в системе внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системе у женщин с различным латеральным профилем асимметрий в перименопаузальном периоде.

Материалы и методы

Было проведено обследование 750 женщин в возрасте от 35 до 60 лет. Критериями включения при формировании групп явились классификация стадий и номенклатур репродуктивного и пострепродуктивного периодов жизни женщины [8]. Были сформированы 3 возрастные группы женщин, соответствовавших периодам второй зрелости и пожилому возрасту онтогенеза (Хрипкова А. Г. с соавт., 1990): женщины позднего репродуктивного периода 35–40 лет (n=250), пременопаузы 41–50 лет (n=250) и постменопаузы 51–60 лет (n=250). На основании результатов тестирования с помощью модифицированного теста Аннет были сформированы подгруппы в зависимости от показателей латерального поведенческого профиля асимметрий. В группе позднего репродуктивного возраста выявлено 99 женщин с правым (П), 31 – с левым (Л) латеральным поведенческим профилем асимметрий (ЛППА) и 120 – со смешанным (А) ЛППА, которые также были разделены на амбидекстров с преобладанием правых признаков (Ап) (78 обследованных) и амбидекстров с преобладанием левых признаков (Ал) (42 обследованных). В группе женщин в пременопаузальном периоде: 109 с правым ЛППА, 32 – с левым ЛППА, 69 амбидекстров с преобладанием правых признаков и 40 амбидекстров с преобладанием левых признаков. В группе женщин в периоде постменопаузы: 105 с правым ЛППА, 29 – с левым ЛППА, 77 амбидекстров с преобладанием правых признаков и 39 амбидекстров с преобладанием левых признаков поведенческого профиля. У всех женщин исследовали латеральный поведенческий профиль (тест Аннет), показатели функции внешнего дыхания (спирография, спирометр СП-01 с цифровой индикацией результатов, ГИ-ЕФ.941324.002 ТУ НПО «Старт» Россия, регистрационный №92/135-290). При спирографическом исследовании определяли статические объемные (дыхательный объем в тесте «МОД» – ДО(Л), резервный объем вдоха – Ровд(Л), резервный объем выдоха – Ровыд(Л), минутный объем дыхания – МОД (Л/МИН), – дыхательный объем в тесте «ЖЕЛ» ДО(Л)) и емкостные: жизненная емкость легких (ЖЕЛ (л)ф, емкость вдоха – Евд(Л), средняя частота дыхания в тесте «МОД» – ЧД (УД/МИН)) показатели, а также динамические объемные и объемные показатели (объем форсированного выдоха – ФЖЕЛ (л)ф, объем форсированного выдоха за первую секунду – ОФВ 1 (л)ф, резервный объем форсированного вдоха – Рофвдоха (л), резервный объем форсированного выдоха – Рофвыдоха (л), пиковая объемная скорость – ПОС (Л/С)ф, дыхательный объем в тесте «МВЛ» – Домвл (Л/МИН), максимальная частота дыхания в тесте «МВЛ» – ЧДмвл(МИН), максимальная вентиляция легких – МВЛ(Л/МИН)). Эхокардиографию сердца проводили с помощью ультразвукового прибора Sim 5000 Plus DCG (рег № 9707002000). Определяли следующие показатели деятельности сердечно- сосудистой системы: (МКА (м/сек) – митральный клапан (пик А); МКА (м/сек) – митральный клапан (пик Е); ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту; ОА (мм) – основание аорты; АК (м/сек) – аортальный клапан; ТКЕ (м/сек) – трикуспидальный клапан (пик Е); ТКА (м/сек) – трикуспидальный клапан (пик А); ЛА (мм) – легочная артерия, ствол; ЛК (м/сек) – легочной клапан; ЛП РПД (мм) – левое предсердие, размер полости в диастолу; ПЖ РПД (мм) – правый желудочек, размер полости в диастолу; ЛЖ КДР (мм) – левый желудочек, конечно-диастолический размер полости; ЛЖ КСР (мм) – левый желудочек, конечно-систолический размер полости левого желудочка; ЛЖ ДV (мл) – левый желудочек, конечно- диастолический объем; ЛЖ; СV (мл) – левый желудочек, конечно-систолический объем; ЛЖ ТД (мм) – левый желудочек, толщина задней стенки в диастолу; ЛЖ ТС (мм) – левый желудочек, толщина задней стенки в систолу; ЛЖ EF (%) – время изгнания левого желудочка (фракция выброса); ЛЖ FS (%) – укорочение волокон (фракция укорочения); МЖП iVSd (мм) – межжелудочковая перегородка в диастолу; МЖП iVSs (мм) – межжелудочковая перегородка в систолу; УО (мл) – ударный объем; Jvmass (гр) – масса миокарда (грязная); Jvmass корр (гр) – масса миокарда (чистая); Si – сердечный индекс.

Результаты

С целью изучения функциональных особенностей системы внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы в зависимости от возраста женщин были проанализированы результаты спирографического и эхокардиографического исследований в динамике позднего репродуктивного, пре- и постменопаузального периодов. Было обнаружено, по мере увеличения возраста женщин на фоне прироста средних значений дыхательного объема на 15,2 %, минутного объема дыхания на 17,1 %, регистрировалось уменьшение большинства как статических (объемных и емкостных), так и динамических респираторных показателей, которое свидетельствовало о снижении (в пределах коридора нормы) функции внешнего дыхания, наиболее выраженное в постменопаузальном периоде. Указанные изменения отражают подготовку бронхо-легочной системы к возрастной физиологической эмфиземе, наступающей после 60 лет, которая способствует увеличению дыхательной поверхности легких. Кроме того, обнаружена достоверная взаимосвязь между респираторными показателями и весом обследуемых: по мере увеличения массы тела женщин достоверно возрастал показатель частоты дыхания и уменьшался минутный объем дыхания (р=0,03241).

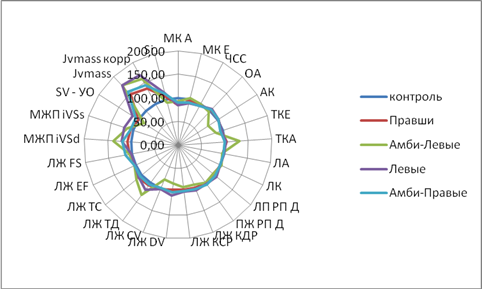

В зависимости от характера латерального поведенческого профиля асимметрий было обнаружено (рис. 1), что максимальные значения статических (объемных и емкостных) и динамических показателей функции внешнего дыхания в позднем репродуктивном, пре- и постменопаузальном периодах регистрировались у «амбидекстров с преобладанием левых признаков» и «левшей», что свидетельствовало о более выраженном напряжении респираторной функции в данных конституциональных подгруппах.

|

|

|

|

Система внешнего дыхания |

Сердечно-сосудистая система |

Рисунок 1. Особенности показателей сердечно-сосудистой системы и системы внешнего дыхания в зависимости от характера латерального поведенческого профиля асимметрий у женщин в перименопаузальном периоде

Маркировка: синий – «контроль»; красный - «правши»; зеленый – «амби-левые»; фиолетовый – «левши»; голубые – «амби-правые».

Важная роль в обеспечении процессов адаптации в женском организме наряду с респираторной системой принадлежит системе кровообращения. При анализе показателей сердечно-сосудистой системы по результатам эхокардиографического исследования в зависимости от возрастного фактора было обнаружено достоверное увеличение размеров и массы миокарда и уменьшение средних значений конечного систолического и конечного диастолического объемов, снижение скорости потока на митральном клапане, уменьшение частоты сердечных сокращений, наиболее выраженное в постменопаузе.

В зависимости от стереофункциональной специфики женского организма установлено, что левоориентированный вариант стереофункциональной организации женского организма, по мере увеличения возраста, обуславливает большее напряжение регуляторных механизмов кровообращения в перименопаузе по сравнению с поздним репродуктивным периодом, что сопровождается более высокими показателями частоты сердечных сокращений (на 16,1 %), более высокими значениями толщины межжелудочковой перегородки в систолу (на 14,3 %) и в диастолу (на 11,4 %), более выраженной фракцией укорочения волокон миокарда левого желудочка (на 10, 4 %), большей массой миокарда (на 23,7 %) по сравнению с правоориентированным вариантом стереоизомерии (рис. 1).

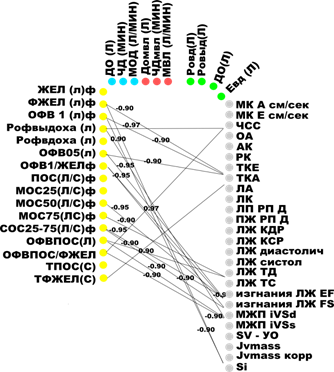

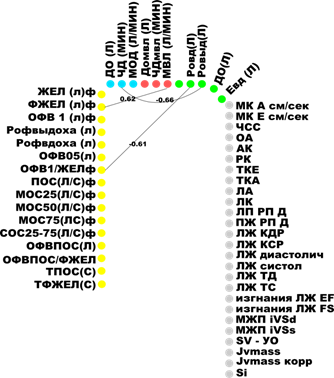

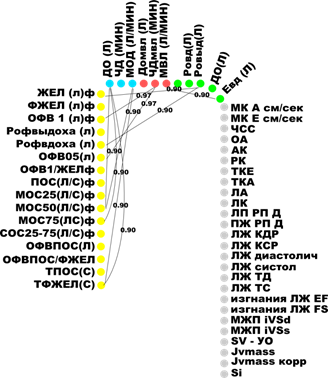

С целью изучения процессов функциональной интеграции дыхательной и сердечно-сосудистой систем был проведен корреляционный анализ, по результатам которого в зависимости от возраста и характера латерального поведенческого профиля были сформированы корреляционные плеяды. Для оптимизации анализа рассматривались только высоко достоверные корреляции, имевшие значения выше 0,8 [1].

Обнаружено, что у «амбидекстров с преобладанием левых признаков» регистрировалось наибольшее число достоверных корреляций между респираторными и сердечно-сосудистыми показателями уже в позднем репродуктивном и перименопаузальном периодах (рис. 2), тогда как у «правшей» и «амбидекстров с преобладанием правых признаков» на фоне высокого регуляторно-адаптивного статуса отмечалось их наименьшее число, что указывает на усиление пластичности межсистемных связей, оптимизацию функционального состояния системы кровообращения и дыхательной системы в данных конституциональных подгруппах в позднем репродуктивном и перименопаузальном периоде (рис. 2).

|

|

|

|

Перименопауза «Амбидекстры с преобладанием левых признаков» |

Перименопауза «Амбидекстры с преобладанием правых признаков» |

|

|

|

|

Перименопауза «Левши» |

Перименопауза «Правши» |

Рисунок 2. Внутри и межсистемная организация функции кардио-респираторной системы в процессе адаптации в периоде перименопаузы при левоориентированном и правоориентированном типе изомерии

Выводы

-

По мере увеличения возраста женщин в позднем репродуктивном и перименопаузальном периодах на фоне прироста массы тела регистрируется снижение статических (объемных и емкостных) и динамических показателей функции внешнего дыхания.

-

Влияние стереоизомерии женского организма на функциональные особенности кардио-респираторной системы с возрастом усиливается.

-

Поддержание гомеостатических процессов в перименопаузальном периоде достигается более выраженным напряжением функций системы внешнего дыхания у «амбидекстров», что свидетельствует о большей «цене адаптации» в данной конституциональной подгруппе.

-

Число высоко достоверных (>0,8) связей в корреляционных плеядах между показателями сердечно-сосудистой и дыхательной систем в перименопаузальном периоде наиболее выражено у женщин с левоориентированной направленностью латерального поведенческого профиля асимметрий: у «амбидекстров с преобладанием левых признаков» и «левшей».

Рецензенты:

Галкина Г.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону.

Васильева В.В., д.б.н., руководитель учебного центра ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Рожков А.В., Боташева Т.Л., Бутова О.А., Авруцкая В.В., Железнякова Е.В. ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОИЗОМЕРИИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9755 (дата обращения: 14.02.2026).