Данная монография посвящена анализу влияния гендерного фактора на синонимию в индивидуальном сознании носителя языка.

Не вызывает сомнения, что современный антропоцентрический подход к языку свидетельствует о необходимости исследования языка в непосредственной связи с человеком, социумом и культурой. В проблеме семантической равнозначности активно обсуждается вопрос о том, как понимать равнозначность: как «близость», «тождество», «сходство», «общность» всего значения или одного из его компонентов. Вполне естественно, что в зависимости от исходных теоретических позиций автора, целей и материала изучения внимание акцентируется на различных характеристиках критериев и факторов сходства. Поэтому разграничение таких положений, как слово в системе языка и слово как достояние человека, является одним из принципиальных положений данной монографии. Заметим, что названные направления дополняют друг друга и позволяют увидеть проблему в ином ракурсе.

Предлагаемая работа выполнена в рамках психолингвистического подхода к слову; предметом обсуждения является семантика слова не как члена лексико-семантической системы языка, а как единицы лексического компонента речевой способности человека (Леонтьев 1965; 1968; Залевская 1977; 1983; 2005; Фрумкина 2001). Для носителя языка не существует проблемы «изолированного слова», опознать слово как таковое уже означает включить его в контекст предшествующего опыта, т.е. во внутренний контекст разнообразных знаний и отношений, устоявшихся в соответствующей культуре в качестве оснований для взаимопонимания в ходе общения и взаимодействия. У пользующегося языком индивида языковые знания существуют лишь в контексте его многообразного опыта, формирующегося через личностное преломление-переживание, но под контролем сложившихся в социуме норм и оценок (Залевская 2005).

В основу монографии положена теория проксиматики - психолингвистическая теория близости значения слов, разработанная С.В. Лебедевой на основании идей Тверской психолингвистической школы (Лебедева 2002). С.В. Лебедева полагает, что при сравнении вещей и явлений человек опирается не столько на имеющуюся у него вербальную систему, сколько на свой опыт познания окружающего мира, связанный с процессами анализа и синтеза, с сопоставлением и различением объектов; результаты этого опыта закреплены в сознании индивида, но не всегда вербализованы. В качестве критерия сходства предлагается сравнение-переживание, реализующееся через перцептивно- когнитивно-аффективные опоры (Лебедева 2002). Согласно теории проксиматики помимо индивидуального опыта (потребностей, мотивов, интересов, склонностей, мировоззрения) социума и культуры на характер близости значения слов оказывает влияние и такой когнитивный параметр, как гендер. Сказанное выше определяет актуальность как теоретической, так и экспериментальной частей монографии.

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, формулируются цели и задачи; определяются новизна, теоретическая и практическая значимость работы; уточняются материалы и методы исследования, используемые в работе.

В главе I «Близость значения слов в современной науке о языке» рассматривается проблематика близости значения слов в рамках разных исследовательских подходов; содержание понятий «синонимия» и «синонимы», «симиляры» и «проксонимы».

В главе II «Категория гендера в языке и коммуникации» анализируется проявление гендерных различий на уровне системы языка, специфика категории гендера в коммуникации. Гендер рассматривается нами как феномен, который вмещает в себя комплекс биологических, психологических, социальных аспектов и, конечно же, культурных установок, порожденных обществом и влияющих на поведение (в том числе и речевое) как мужчин, так и женщин.

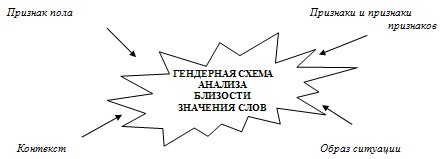

Мы предлагаем свою гендерную схему анализа близости значения слов (рис.1).

Рис. 1.

Анализ экспериментального исследования проводился уже согласно данной схеме.

Глава III «Экспериментальное исследование гендерных особенностей близости значения слов» посвящена описанию эксперимента и результатов его анализа на основании полученных данных.

Материалом для исследования послужили данные, полученные от 150 носителей русского и английского языков - 35493 реакций; материалы экспериментов других авторов на базе разных языков, а также данные лингвистических, когнитивных теоретических исследований. В работе использовались материалы словарей и справочных пособий, периодические издания на русском и английском языках.

Нами была выдвинута гипотеза о том, что гендер - когнитивная категория, являющаяся стабильным компонентом речевой деятельности, оказывает значительное влияние на переживание близости значения слов носителем языка.

Участниками нашего эксперимента были: 1) студенты разных факультетов; 2) учителя; 3) менеджеры; 4) военнослужащие.

Гендерная схема анализа позволила нам сделать следующие выводы, раскрывающие специфику влияния гендерного фактора на близость значения слов.

Мужчины:

- 1. Употребляют слова национально-культурной специфики.

- 2. Используют больше жаргонизмов, больше грубой лексики.

- 3. Пояснения, уточнения выражают отношение говорящего к предмету высказывания.

- 4. Быстрее реагируют на все изменения, происходящие в языке.

- 5. Больше реакций-синонимов, чем других реакций.

- 6. Используют устойчивые словосочетаний и фразеологические обороты.

- 7. Мужчины опираются на качественные характеристики объектов и действия, которые можно совершать с предметом.

Женщины:

- 1. Используют в речи мужские темы разговора.

- 2.Используют уменьшительно-ласкательные суффиксы.

- 3.Пояснения, подчеркивающие противоположный пол.

- 4. Больше нейтральной и литературной лексики.

- 5. Больше развернутых определений, чем синонимов.

- 6. Женщины опираются на качественные характеристики объекта и названия предметов, являющихся носителями тех же качеств.

Выявленные с помощью экспериментального исследования основания переживания близости значения слов свидетельствуют о том, что при переживании сходства мужчины и женщины опираются на признак пола, контекст, признаки и признаки признаков и образ ситуации. Полученные результаты показывают широкую систему сравнений и противопоставлений в индивидуальном сознании как мужчин, так и женщин. Национально-культурная специфика гендерных особенностей синонимии определяется различием в использовании функциональных опор.

В заключении подводятся итоги исследования, показаны пути использования результатов для решения ряда практических задач.

Мы считаем, что практическая значимость данной монографии обусловлена возможностью включения ее результатов в учебные курсы по языкознанию, лексикологии, теории перевода, лингвистической гендерологии, психологии и философии. Использование результатов исследования в лексикографии при обновлении и дополнении существующих словарей, при составлении словарей серии «Язык и культура», а также в лингводидактических целях при преподавании русского и иностранного языков.

Библиографическая ссылка

Гришкова В.И. ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНОНИМИИ // Современные проблемы науки и образования. 2009. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=960 (дата обращения: 24.01.2026).