Введение

Исследования функционального состояния головного мозга дайверов в различных условиях водной среды проводились многими исследователями [9; 10]. Так, было выявлено, что на глубине 200 футов (7 атмосфер) у водолазов при использовании воздушной смеси происходило заметное снижение амплитуды вызванных потенциалов головного мозга. Данные изменения связаны с токсическим действием азота [9]. В исследованиях H.B. Newton (2008), обнаружены изменения биоэлектрической активности головного мозга (появление медленноволновой активности) у людей, получивших осложнения при занятиях рекреационным дайвингом [10]. По данным С.С. Ушакова (2005), у водолазов после декомпрессионных погружений происходили негативные изменения в нервной системе. На электроэнцефалограмме (ЭЭГ) регистрировалось увеличение амплитуды альфа-ритма в лобных долях обоих полушарий, снижение данного ритма в затылочных долях, а также регистрировалась медленноволновая активность [5].

Известно, что при занятиях дайвингом на центральную нервную систему человека влияет комплекс факторов, основными из которых являются: изменение гравитации, психоэмоциональный стресс, физические нагрузки, повышенное давление дыхательных газов и гипотермия. Комплекс этих факторов требует от организма напряжения защитно-приспособительных механизмов. В исследованиях H.B. Newton (2008) отмечается, что около 1000 дайверов ежегодно получают осложнения, которые часто связаны с дисфункцией нервной системы [10].

Несмотря на наличие существующих работ по изучению биоэлектрической активности головного мозга у водолазов, исследования, направленные на выявления особенностей распределения мощности дельта- и тета-ритмов у детей при занятиях дайвингом, не проводились. По нашему мнению, изучение данного вопроса является актуальным.

Цель исследования

Выявить динамику биоэлектрической активности головного мозга в медленноволновой части ЭЭГ у детей 12-ти лет при однократном подводном погружении.

Материал и методы исследования

В исследовании приняли участие 22 здоровых мальчика в возрасте 12-ти лет (средние значения роста 152,9±1,5 см; массы тела 43,1±1,4 кг; индекса массы тела 17,9±0,5).

Исследования проводились в крытом плавательном бассейне «Альбатрос» Сибирского государственного университета физической культуры и спорта города Омска. Погружения осуществлялись только в сопровождении инструктора.

Регистрация и анализ ЭЭГ проводились в начале курса обучения дайвингу в стандартных условиях при температуре 22–24 ºC, в тихой комнате в спокойной обстановке. Все испытуемые до и после погружения прошли электроэнцефалографическое обследование на компьютерном 16–канальном электроэнцефалографе «Мицар». Детям объяснялось, что запись ЭЭГ абсолютно безвредна и безболезненна. Во время исследования ребенок находился в удобном кресле в расслабленном состоянии. Регистрация ЭЭГ осуществлялась хлорсеребряными чашечковыми электродами, расположенными на поверхности головы в соответствии с требованиями международной системы 10–20 при закрытых (ГЗ) и открытых глазах (ГО). Одним из важных компонентов биоэлектрической активности головного мозга является альфа-ритм, который хорошо выражен только при отсутствии зрительных раздражителей. В качестве основной характеристики состояния мозга использовалась реакция активации, определяемая по депрессии альфа-ритма у испытуемого при открытии глаз [2]. Проводился визуальный анализ ЭЭГ, изучалась абсолютная мощность ЭЭГ (мкВ2) в тета- (4-8 Гц) и дельта-диапазонах (1-3,8 Гц) биоэлектрической активности головного мозга. Для анализа использовались безартефактные эпохи ЭЭГ длительностью 6 с.

Полученный материал был обработан методами математической статистики. Сравнение групп по показателям проводилось методами непараметрической статистики с использованием критерия Вилкоксона. Результат считался достоверным при P<0,05. Значения параметров в работе представлены как M±m.

Результаты исследования и их обсуждение

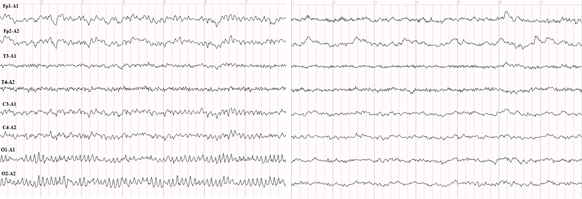

Визуальный анализ ЭЭГ детей до погружения под воду в состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах показал хорошо выраженное доминирование альфа-ритма с амплитудой 70 мкВ в затылочных областях коры головного мозга. Отмечалась дезорганизация альфа-ритма единичными дельта-ритмами амплитудой 60 мкВ и полифазными потенциалами тета-ритма с амплитудой 40 мкВ, с локализацией преимущественно в центральных долях головного мозга, что является возрастными особенностями детей данного возраста. При открытых глазах до занятия дайвингом был зарегистрирован низкоамплитудный бета-ритм (рис. 1).

1  2

2

Рис. 1. Электроэнцефалограмма ребенка М. до погружения под воду с аквалангом (1 – ГЗ, 2 – ГО)

Результаты визуального анализа электроэнцефалограмм показали, что у части детей отмечалась на ЭЭГ медленноволновая активность, которая выражалась наличием тета- и дельта-ритмов. Полученные данные являются возрастной нормой. Известно, что с 12-ти лет у детей начинается пубертатный период. В это время наблюдается некоторое усиление медленноволновой тета-активности (возможно увеличение количества тета-волн). Такие волны локализуются в лобных долях головного мозга, при этом общая картина электроэнцефалограммы становится неправильной, «десинхронной». Некоторые исследователи связывают эти особенности с общими изменениями процессов высшей нервной деятельности и гормонального фона, напряжением активности нервной системы, а также с процессом полового созревания [8].

Анализ ЭЭГ детей до дайвинга при закрытых глазах выявил, что наибольшая мощность тета-ритма зарегистрирована в затылочных долях обоих полушарий (О1-А1 1,07±0,28; О2-А2 1,41±0,31). При открытых глазах данный диапазон доминировал в лобной и теменной долях правого полушария (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение мощности тета-ритма (мкВ2) у детей 12-ти лет до и после занятия дайвингом (M±m)

|

Отведения ЭЭГ |

Тета-ритм |

|||||

|

до дайвинга, ГЗ |

после дайвинга, ГЗ |

Р |

до дайвинга, ГО |

после дайвинга, ГО |

Р |

|

|

Fp1-A1 |

0,81±0,12 |

0,56±0,09 |

>0,05 |

0,59±0,08 |

0,42±0,06 |

>0,05 |

|

Fp2-A2 |

0,91±0,32 |

0,78±0,22 |

>0,05 |

0,68±0,25 |

0,54±0,15 |

>0,05 |

|

T3-A1 |

0,43±0,11 |

0,42±0,12 |

>0,05 |

0,38±0,09 |

0,26±0,05 |

>0,05 |

|

T4-A2 |

0,64±0,23 |

0,55±0,19 |

>0,05 |

0,35±0,06 |

0,30±0,06 |

>0,05 |

|

C3-A1 |

0,92±0,17 |

0,92±0,3 |

>0,05 |

0,62±0,08 |

0,44±0,06 |

>0,05 |

|

C4-A2 |

0,82±0,1 |

0,73±0,14 |

>0,05 |

0,73±0,14 |

0,44±0,06 |

>0,05 |

|

O1-A1 |

1,07±0,28 |

0,75±0,14 |

<0,05 |

0,53±0,07 |

0,44±0,07 |

>0,05 |

|

O2-A2 |

1,41±0,31 |

0,92±0,21 |

<0,05 |

0,55±0,07 |

0,43±0,07 |

>0,05 |

При изучении распределения спектральной мощности ЭЭГ в дельта-диапазоне в покое при закрытых глазах было установлено, что до погружения наибольшая мощность ритма отмечалась в лобных долях обоих полушарий (Fp1-A1 3,11±0,62; Fp2-A2 3,01±0,48). Анализ данных электроэнцефалограммы при открытых глазах до занятия дайвингом показал доминирование дельта-активности в лобных долях (Fp1-A1 2,14±0,47; Fp2-A2 2,87±0,06) обоих полушарий головного мозга (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение мощности дельта-ритма (мкВ2) у детей 12-ти лет до и после занятия дайвингом (M±m)

|

Отведения ЭЭГ |

Дельта-ритм |

|||||

|

до дайвинга, ГЗ |

после дайвинга, ГЗ |

Р |

до дайвинга, ГО |

после дайвинга, ГО |

Р |

|

|

Fp1-A1 |

3,11±0,62 |

1,56±0,34 |

<0,05 |

2,14±0,47 |

1,19±0,19 |

<0,05 |

|

Fp2-A2 |

3,01±0,48 |

1,91±0,24 |

<0,05 |

2,87±0,6 |

1,11±0,13 |

<0,05 |

|

T3-A1 |

2,22±0,68 |

0,98±0,17 |

<0,05 |

1,34±0,29 |

0,81±0,15 |

<0,05 |

|

T4-A2 |

1,48±0,25 |

0,83±0,12 |

<0,05 |

1,26±0,2 |

0,73±0,12 |

<0,05 |

|

C3-A1 |

2,32±0,52 |

1,55±0,29 |

<0,05 |

1,59±0,03 |

1,03±0,13 |

<0,05 |

|

C4-A2 |

1,98±0,22 |

1,44±0,17 |

<0,05 |

1,73±0,23 |

1,11±0,1 |

<0,05 |

|

O1-A1 |

2,51±0,50 |

1,37±0,25 |

<0,05 |

1,58±0,32 |

1,3±0,22 |

<0,05 |

|

O2-A2 |

2,54±0,55 |

2,00±0,44 |

<0,05 |

1,63±0,36 |

1,25±0,27 |

<0,05 |

Известно, что у детей 12-ти лет показатели дельта-ритма являются самыми высокими по сравнению с другими основными ритмами биоэлектрической активности, что соответствует снижению функциональной активности головного мозга. Исследования ЭЭГ детей этого возраста показали, что биоэлектрическая активность головного мозга продолжает формироваться и на ЭЭГ в 25% случаев в норме регистрируются дельта- и тета-ритмы [1; 2]. В то же время значительное увеличение медленноволновой активности может свидетельствовать о патологических изменениях [2].

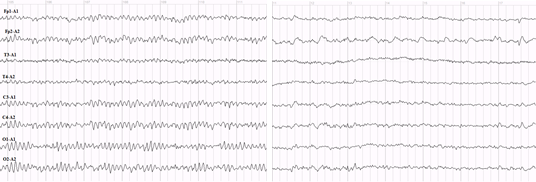

Результаты визуального анализа ЭЭГ после подводного погружения свидетельствуют, что возрастание мощности тета- и дельта-ритмов зарегистрировано не было. Полученные рядом авторов данные о том, что доминирование спектральной мощности в низкочастотных диапазонах и дефицит мощности на более высоких частотах могут быть связаны с нарушением внимания, снижением памяти и задержкой психического развития у детей [6].

1  2

2

Рис. 2. Электроэнцефалограмма ребенка М. после погружения под воду с аквалангом (1 – ГЗ, 2 – ГО)

После занятия дайвингом отмечалось распространение альфа-ритма до теменных долей с локализацией его максимума в теменно-затылочных долях головного мозга. Исследования динамики показателей биоэлектрической активности головного мозга у детей свидетельствуют о том, что в процессе онтогенеза начинает доминировать альфа-ритма [8]. R.J. Davidson (1999) отмечает, что снижение мощности альфа-ритма может происходить в состоянии эмоционального стресса по сравнению с фоновыми записями [7].

Таким образом, анализ электроэнцефалограмм детей после занятия дайвингом показал снижение мощности дельта-ритма и возрастание альфа-ритма, мощность тета-ритма не изменилась за исключением затылочных долей обоих полушарий головного мозга. При открытых глазах выявлена достаточно выраженная реакция активации, снижение амплитуды альфа-ритма. На электроэнцефалограмме после погружения при открытых глазах зарегистрировано неотчетливое уплощение биоэлектрической активности (рис. 2).

Анализ электроэнцефалограммы детей при закрытых глазах после занятия дайвингом показал, что произошло не достоверное снижение тета-ритма в лобных долях, теменной доли левого полушария. В то же время в затылочных долях обоих полушарий снижение мощности данного ритма было достоверным (О1-А1 0,75±0,14; О2-А2 0,92±0,21; Р<0,05). После погружения под воду при открытых глазах было зарегистрировано недостоверное снижение мощности тета-ритма во всех долях головного мозга (табл. 1). После дайвинга было зарегистрировано достоверное снижение мощности дельта-ритма (Р<0,05) как при закрытых, так и при открытых глазах (табл. 2).

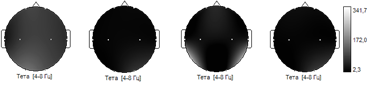

Наглядным примером снижения медленноволновой активности головного мозга после дайвинга являются распределение мощности на топографических картах. Выявлено, что до и после погружения под воду с аквалангом при закрытых глазах тета-ритм локализовался в затылочных долях, а при открытых – в теменных долях обоих полушарий головного мозга (рис. 3).

1 2 3 4

Рис. 3. Топографическое расположение значений спектральной мощности ЭЭГ в тета-дипазоне у ребенка М.: 1 – до дайвинга, ГЗ; 2 – после дайвинга ГЗ; 3 – до дайвинга ГО; 4 – после дайвинга ГО (мкВ2). На шкале: вверху – максимальное значение показателя, внизу – минимальное значение

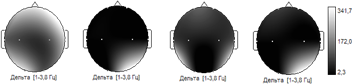

На рисунке 4 в качестве примера приведены топографические карты спектральной мощности в дельта-диапазоне ЭЭГ. Из представленных данных видно, что до занятия дайвингом дельта-ритм как при закрытых, так и открытых глазах локализовался в затылочных и лобных долях обоих полушарий головного мозга. После погружения под воду с аквалангом как при закрытых, так и открытых глазах данный ритм локализовался преимущественно в затылочной доли правого полушария.

1 2 3 4

Рис. 4. Топографическое расположение значений спектральной мощности ЭЭГ в дельта-дипазоне у ребенка М.: 1 – до дайвинга, ГЗ; 2 – после дайвинга ГЗ; 3 – до дайвинга ГО; 4 – после дайвинга ГО (мкВ2). На шкале: вверху – максимальное значение показателя, внизу – минимальное значение

Известно, что на центральную нервную систему детей влияют экологические [4] и социальные факторы [3]. При дайвинге на организм ребенка неблагоприятно влияют повторные погружения под воду в течение суток, не соблюдение режима труда и отдыха в период погружений, а также осуществление погружений сразу после полета на самолете [5]. Основываясь на данных J.A.S. Kinney (1977) о том, что толерантность человека к давлению водной и газовой сред проявляется отсутствием нарушений физиологических функций [9], и на результатах исследования, можно заключить, что обучение детей дайвингу не сопровождается увеличением медленноволновой активности головного мозга.

Выводы

1. Исследования показали, что у детей 12-ти лет на ЭЭГ продолжает регистрироваться медленноволновая активность (тета- и дельта-ритмы) в лобных, теменных и затылочных долях обоих полушарий головного мозга. Данная особенность биоэлектрической активности головного мозга в этом возрасте у детей является возрастной нормой.

2. Установлено, что у детей после занятия дайвингом происходило снижение спектральной мощности дельта-ритма во всех областях коры головного мозга. В то же время достоверных изменений биоэлектрической активности в тета-диапазоне не зарегистрировано. Таким образом, погружения под воду с аквалангом при обучении детей дайвингу не вызывают патологических изменений на ЭЭГ.

3. Полученные данные показали, что исследование биоэлектрической активности головного мозга с помощью ЭЭГ можно рекомендовать для контроля функционального состояния центральной нервной системы человека при занятиях дайвингом.

Рецензенты:

Калинина И.Н., д.б.н., профессор кафедры «Медико-биологические основы физической культуры и спорта», Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской Федерации, г. Омск.

Ляпин В.А., д.м.н., профессор кафедры «Анатомия, физиология, спортивная медицина и гигиена», Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» Министерства спорта Российской Федерации, г. Омск.

Библиографическая ссылка

Аикин В.А., Елохова Ю.А., Поддубный С.К., Голубкова С.И. ИЗМЕНЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ТЕТА – И ДЕЛЬТА-ДИАПАЗОНАХ У ЮНЫХ ДАЙВЕРОВ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9563 (дата обращения: 09.01.2026).