Введение

Воспалительные заболевания пародонта среди основных стоматологических заболеваний представляют собой серьезную проблему в практике врача стоматолога, что обусловлено высокой распространенностью, сложностью своевременной диагностики и лечения, а также реабилитации больных [1,4]. В настоящее время подавляющее большинство исследователей признают, что у пациентов с данными заболеваниями обнаруживается дисбаланс факторов местного иммунитета полости рта [2,3,5]. В зависимости от тяжести клинической ситуации ухудшаются и показатели местного иммунитета, то есть имеется прямая корреляция между ними [6]. Таким образом, исследование показателей местного иммунитета, в частности, концентрации иммуноглобулинов, клеточных и секреторных факторов в слюне, а также их взаимоотношения до и после лечения позволяют оценить степень эффективности терапии больных воспалительными заболеваниями тканей пародонта.

Цель работы

Повышение эффективности лечения хронического генерализованного пародонтита легкой степени тяжести (ХГПЛС) с использованием синтетических антисептических препаратов.

Материалы и методы исследования

Группу исследуемых составили 42 человека (25 мужчин и 17 женщин), в возрасте 18– 37 лет с диагнозом ХГПЛС без тяжелых сопутствующих заболеваний. Пациенты были распределены на 2 группы. В 1-й группе (24 человека) пациенты с ХГПЛС использовали антисептический препарат мирамистин 0,01 %; во 2-й группе (18 человек) препарат хлоргексидин биглюконат 0,05 %. Материалами для исследования служили смешанная слюна (для определения уровней иммуноглобулинов (S-IgA), IgA, IgG) и смыв из полости рта (для определения активности клеточных факторов защиты), а также общий анализ крови. Всем пациентам после проведения консервативных мероприятий согласно протоколу лечения воспалительных заболеваний препараты назначались в виде орошения ротовой полости в течение 1 мин, 3–4 раза в день. Курс лечения составлял 10–14 дней. Иммунологический анализ проводили до лечения и на 14 день после лечения.

Результаты и обсуждения

Иммунологический анализ, проведенный до лечения, показал, что иммунная система у больных с ХГПЛС обеих групп характеризовалась снижением содержания защитного секреторного иммуноглобулина (S-IgA), уменьшением количества функционально зрелых нейтрофилов, снижением активности (ФИ) и интенсивности (ФЧ) фагоцитарного процесса и нарушением взаимосвязей между секреторными (S-IgA), гуморальными (IgA, IgG) и клеточными (ФИ, ФЧ) механизмами защиты в полости рта.

После проведения консервативного лечения было выявлено, что воздействие мирамистина на иммунный статус в полости рта у больных с ХГКГ характеризовалось увеличением содержания защитного секреторного иммуноглобулина (S-IgA), снижением высоких уровней IgA и IgG, а также увеличением количества зрелых нейтрофилов (EN-PO) с их высокой функциональной активностью (ФИ, ФЧ) (табл. 1).

Таблица 1

Динамика показателей местной иммунограммы в полости рта у больных с ХГПЛС до и после лечения мирамистином

|

Заболевание |

ХГПЛС |

норма |

|

|

параметры |

До лечения |

После лечения |

|

|

S-IgA мг% |

22,0±1,8 |

27,0±2,1 |

26,5±2,6 |

|

IgG мг% |

15,0±1,3 |

13,0±1,0 |

13,1±1,1 |

|

IgA мг% |

13,5±1,1* |

10,1±1,0 |

10,2±1,1 |

|

ФИ, % |

64,0±3,0 |

76,0±4,0 |

76,0±5,1 |

|

ФЧ |

6,9±0,5 |

8,5±0,6 |

8,1±0,6 |

|

EN-PO, % |

50,8±3,0 |

66,0±4,0 |

58,2±4,0 |

|

ДРОН, % |

34,0±2,0 |

33,0±1,7 |

32,5±1,7 |

|

S-IgA/IgG |

1,5±0,08** |

2,0±0,1 |

2,0±0,1 |

|

S-IgA/IgA |

1,6±0,1** |

2,7±0,16 |

2,6±0,15 |

|

IgG/ФИ |

0,23±0,02** |

0,17±0,01 |

0,17±0,01 |

|

IgG/ФЧ |

2,2±0,2* |

1,5±0,1 |

1,6±0,1 |

|

S-IgA/ФЧ |

3,2±0,15 |

3,2±0,2 |

3,3±0,15 |

|

EN-PO/ДРОН |

1,5±0,1* |

2,0±0,5 |

1,8±0,1 |

|

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) |

1,2±0,1 |

1,0±0,03 |

1,0±0,1 |

Достоверность разницы показателей по сравнению с контролем:

* <0,05 **<0,01

Показатели местной иммунограммы в полости рта в группе больных с ХГКГ до лечения хлоргексидином практически не отличались от показателей в группе больных до лечения мирамистином.

После лечения воздействие хлоргексидина на местный иммунитет в полости рта у больных с ХГКГ характеризовалось не увеличением, а снижением содержания S-IgA, уровней IgA и IgG, а также уменьшением числа зрелых и ранних нейтрофилов. Однако активность фагоцитарного процесса (ФИ) возросла в сочетании со снижением его интенсивности (ФЧ). Все это объясняет нарушение взаимосвязей между секреторными, гуморальными и клеточными механизмами защиты в полости рта (табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей местной иммунограммы в полости рта у больных с ХГПЛС до и после лечения хлоргексидином

|

Заболевание |

ХГПЛС |

Норма |

|

|

параметры |

До лечения |

После лечения |

|

|

S-IgA мг% |

23,2±1,8 |

12,0±1,0** |

26,5±2,6 |

|

IgG мг% |

15,3±1,2 |

13,1±1,0 |

13,1±1,1 |

|

IgA мг% |

13,3±1,3 |

10,6±1,0 |

10,2±1,1 |

|

ФИ, % |

63,7±3,0 |

70,0±4,0 |

76,0±5,1 |

|

ФЧ |

6,5±0,4 |

5,8±0,3 |

8,1±0,6 |

|

EN-PO, % |

51,0±2,1 |

50,0±2,0 |

58,2±4,0 |

|

ДРОН, % |

36,0±1,5 |

28,0±1,2* |

32,5±1,7 |

|

S-IgA/IgG |

1,5±0,1** |

0,9±0,09** |

2,0±0,1 |

|

S-IgA/IgA |

1,7±0,12 |

1,1±0,1** |

2,6±0,15 |

|

IgG/ФИ |

0,24±0,02** |

0,19±0,01 |

0,17±0,01 |

|

IgG/ФЧ |

2,3±0,2** |

2,2±0,2** |

1,6±0,1 |

|

S-IgA/ФЧ |

3,5±0,2 |

2,0±0,1** |

3,3±0,15 |

|

EN-PO/ДРОН |

1,4±0,09* |

1,7±0,1 |

1,8±0,1 |

|

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) |

1,0±0,11 |

1,4±0,12* |

1,0±0,1 |

Достоверность разницы показателей по сравнению с контролем:

* <0,05 **<0,01.

Заключение

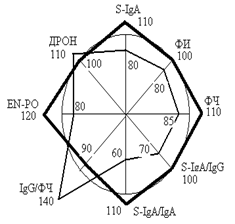

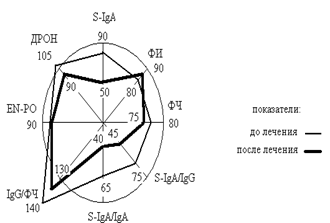

Сравнение эффективности применения антисептиков мирамистин и хлоргексидин показало разный характер их воздействия на местный иммунитет в полости рта (рис.1).

Мирамистин 0,01 % Хлоргексидин 0,05 %

Рис. 1. Влияние антисептиков на показатели местной иммунограммы в полости рта у больных ХГПЛС (норма представлена кругом и принята за 100 %).

Так, мирамистин стимулирует синтез секреторного компонента эпителиальными клетками слизистой оболочки в полости рта, что способствует увеличению содержания секреторного иммуноглобулина S-IgA и восстановлению нарушенных взаимосвязей между секреторными и гуморальными факторами местной защиты. Хлоргексидин, напротив, подавляет синтез секреторного компонента в эпителиальных клетках, что объясняет снижение содержания секреторного иммуноглобулина S-IgA в полости рта и нарушенные взаимосвязи между секреторными и гуморальными механизмами местной защиты.

В отношении клеточных механизмов защиты мирамистин, по-видимому, способствовал переходу ранних нейтрофилов в поздние зрелые клетки. На это указывают увеличение числа поздних зрелых нейтрофилов и нормализация количества ранних клеток. В результате чего повысилась активность (ФИ) и интенсивность (ФЧ) фагоцитарного процесса и нормализовались нарушенные взаимосвязи между клеточными и гуморальными механизмами защиты в полости рта.

В случае с хлоргексидином наблюдается снижение числа как зрелых, так и ранних нейтрофилов. В результате интенсивность фагоцитарного процесса остается сниженной, и взаимосвязи между клеточными и гуморальными факторами защиты в полости рта остаются нарушенными. Вместе с тем активность фагоцитоза повышается (ФИ), что можно объяснить антибактериальным воздействием данного препарата (рис. 1).

Вывод

Результаты полученных данных позволяют предположить наличие у антисептического препарата мирамистин мирамистин-индуцированного воздействия на эпителиальные клетки слизистой оболочки и нейтрофилы в полости рта, что способствует восстановлению основных параметров местного иммунитета и взаимосвязей между ними.

Данный факт позволяет рекомендовать антисептик мирамистин к более широкому применению в лечении и профилактике воспалительных заболеваний пародонта как препарат, повышающий иммунореактивность местного иммунитета, что в дальнейшем влияет на качество лечения и частоту рецидивов.

Рецензенты:

Косырева Тамара Федоровна, д-р мед. наук, профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортопедии ГОУ ВПО РУДН, г. Москва.

Гунько Валерий Иосифович, д-р мед. наук, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ГОУ ВПО РУДН, ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко НУЗ ОАО «РЖД», г. Москва.

Библиографическая ссылка

Аванесов А.М., Калантаров Г.К. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ МИРАМИСТИН И ХЛОРГЕКСИДИН У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9516 (дата обращения: 17.11.2025).