Введение

Рак желудка в последние десятилетия продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. По данным В. И. Чиссова, в России в 2011 г. рак желудка занимал 4 место в структуре онкологической патологии, 2 место среди смертности от онкологических заболеваний [8].

Основным методом лечения РЖ остается хирургический метод. Однако радикальность большинства стандартных операций носит условный характер в силу первичной распространенности опухолевого процесса, примерно у 75 % больных [1,3].

Ведутся поиски более эффективных схем химиотерапии, сочетанных схем химиолучевого лечения, попытки преодоления радиорезистентности опухолей желудка [2,6,7].

Онкомаркеры – важная составляющая диагностического комплекса в онкологии. В настоящее время для ранней диагностики первичной опухоли и ее метастазов, а также мониторинга лучевой – и химиотерапии, по мнению большинства онкологов, определение онкомаркеров является наиболее приемлемым методом [4,5,10].

Онкомаркеры представляют собой специфические вещества, которые образуются в результате жизнедеятельности раковых (а иногда и нормальных) клеток и обычно обнаруживаются в крови и/или моче онкологических пациентов. Они чрезвычайно многообразны по своей структуре, хотя в большинстве случаев являются белками или их производными. Некоторые из них обладают высокой специфичностью, т.е. характерны для одного вида опухоли, некоторые могут обнаруживаться при различных типах злокачественных новообразований.

Цель данного исследования: изучить уровень онкомаркеров Са 19,9, Са 72,4, раково-эмбриональный антиген (РЭА) в динамике проводимого адъювантного химиолучевого лечения.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 60 больных местно-распространенным РЖ T3-4N0-2M0 стадий после выполнения операций. Основным объемом операции было выполнение гастрэктомии с расширенной лимфодиссекцией D2.

По способу адъювантной терапии больные распределены на 2 сопоставимые по основным клиническим параметрам группы: 30 пациентов в основной и 30 в контрольной. Средний возраст составил 64,2±5,5 лет. В основной группе соотношение мужчин и женщин составило 1,1:1, а в контрольной 2:1, что соответствует данным литературы [9]. С IIIA-B (T2-4N1-2M0) стадией процесса в основной группе было 17 из 30 (56,7 %) больных, в контрольной - 20 из 30 (66,7 %). С IV (T4N1-2M0) стадией соответственно – 10 из 30 (33,3 %) и 7 из 30 (23,3 %). С II стадией в каждой группе находилось по 3 из 30 (10 %) пациентов, которым в связи с неблагоприятными гистологическими формами была выполнена операция в объеме гастрэктомия с лимфодиссекцией D2. В результате патоморфологического исследования после операции аденокарцинома различной степени дифференцировки верифицирована у 22 из 30 (73,3 %) больных в основной группе и у 20 из 30 (66,7 %) больных в контрольной. Из них неблагоприятные формы низко – и недифференцированная аденокарцинома встречались у 12 из 30 (40 %) и у 6 из 30 (20 %) больных в основной и контрольной группах соответственно. Перстневидноклеточный рак установлен у 8 из 30 (26,7 %) и у 10 из 30 (33,3 %) больных соответственно по группам.

В основной группе всем больным проводилось адъювантное химиолучевое лечение по разработанной методике (патент № 2465843). I этап адъювантного химиолучевого лечения начинался через 2–3 недели после операции. В I день в лимфатические сосуды нижних конечностей по стандартной методике вводилось 5 мг метотрексата. С 4-го дня после топометрической подготовки (система «NUCLETRON») проводилась лучевая терапия на ложе удаленного желудка и пути регионарного метастазирования. Использовались трехпольное статическое облучение с тангенциальных прямоугольных полей и режим ускоренного фракционирования разовой очаговой дозой (РОД) по 1,2 Гр, подводимой дважды в день с интервалом между сеансами 5 часов. В 4, 8 и 12–й дни I этапа ДГТ через интраоперационно установленные микроирригаторы выполнялось внутрибрюшинное введение 50 мг/м2 оксалиплатина, разведенного на 250 мл 5 % раствора глюкозы «ex temporae», озонированной в течение 20 минут на аппарате УФООК «Надежда-О» по стандартной методике. После достижения суммарной очаговой дозы (СОД) 22 изоГр проводился запланированный 2-х недельный перерыв в лечении.

II этап лечения также начинался с эндолимфатического введения 5 мг метотрексата, а ДГТ проводилась РОД по 1 Гр дважды в день с интервалом между сеансами 5 часов. На фоне облучения 1 раз в 4 дня через микроирригаторы выполнялось внутрибрюшинное введение 50 мг/м2 оксалиплатина на 250 мл – 5 % раствора озонированной глюкозы.

Итого за полный курс лечения в основной группе СОД составила 40 изо Гр, эндолимфатически введено 10 мг метотрексата и внутрибрюшинно введено 300 мг/м2 оксалиплатина.

В контроле больные через 3 недели после оперативного вмешательства получали от 4 до 6 курсов системной химиотерапии по схеме FOLFOX: оксалиплатин — 85 мг/м2 2-часовая в/в инфузия в 1 – день, фолинат кальция (Лейковорин) — 200 мг/м2 2 – часовая в/в инфузия в 1- й, 2 - й день, фторурацил — 400 мг/м2 в/в струйно, затем 600 мг/м2 в/в 22 – часовая инфузия в 1 – й, 2 – й день, с интервалом между курсами 2 недели.

В крови больных обеих групп в динамике проводимого лечения исследовали онкомаркеры РЭА, Са 19,9 и Са 72,4 методом ИФА с помощью тест-систем ХЕМА (Россия). Изучение уровня онкомаркеров на этапах лечения выполнялся трижды (до начала адъювантного лечения, в середине курса, после окончания лечения).

Статистическую обработку полученных результатов исследований проводили на персональном компьютере с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. Различия между количественными показателями исчисляли по t – критерию Стьюдента, значение которого р<0,05 считали достоверным.

Результаты и обсуждение

Известно, что для рака желудка специфичны такие онкомаркеры, как РЭА, Са 19,9 и Са 72,4. При этом нет единого мнения о том, какой из основных маркеров более информативен. Уровни всех маркеров коррелируют с ответом на проводимую терапию. Мы определяли их все для контроля течения заболевания и эффективности проводимой терапии в сыворотке крови у больных контрольной и основной групп в процессе и после проведенного адъювантного лечения. Динамика уровня онкомаркеров представляет больший интерес, чем единичное значение, взятое однократно.

Результаты исследования представлены в таблице 1, рис. 1.

Таблица 1

Уровень онкомаркеров в сыворотке крови больных раком желудка в процессе проведения различных вариантов адъювантного лечения

|

Этапы исследования |

Са 19,9 ед/мл |

Са 72,4 ед/мл |

РЭА нг/мл |

|

|

Норма |

0-35 |

0-6 |

0-10 |

|

|

До лечения |

контр группа |

154,4±11,31 |

30,9±2,71 |

77,2±6,91 |

|

основная группа |

148,7±12,61 |

31,3±2,61 |

76,8±7,41 |

|

|

½ курса |

контр группа |

34,2±3,62 |

5,4±0,62 |

8,7±0,72 |

|

основная группа |

31,6±2,82 |

5,2±0,52 |

7,4±0,62 |

|

|

После лечения |

контр группа |

83,5±6,61,2 |

10,3±0,81,2 |

14,6±1,21,2 |

|

основная группа |

32,3±3,12,3 |

5,6±0,42,3 |

8,1±0,62,3 |

|

Примечание: 1 – достоверно по отношению к нормативным показателям; 2 – достоверно по отношению к соответствующим показателям до лечения; 3 – достоверно по отношению к соответствующим показателям в

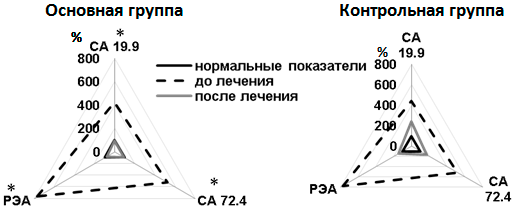

Рис. 1. Динамика уровня онкомаркеров во время лечения в исследуемых группах больных

Примечание: * – достоверно при р <0,05 по отношению к соответствующим показателям в контрольной группе после лечения.

Из полученных данных видно, что изменения, происходящие в изучаемых группах больных раком желудка на этапах до лечения и в середине курса проводимой терапии, были идентичны. Так, до лечения все показатели были выше нормы в обеих группах: Са 19,9 в среднем в 4,3 раза, Са 72,4 – в 5,2 раза, РЭА – в 7,7 раза.

Следует учитывать, что исследование сыворотки крови на онкомаркеры в обеих группах было проведено после оперативного вмешательства, что вполне объясняет резкое снижение всех изучаемых показателей на этапе половины курса пройденного лечения. Во-первых, это является показателем радикальности проведенной операции, а, во-вторых, отражает эффективность проводимого лечения. На этом этапе произошло снижение Са 19,9 в среднем в 4,6 раза; Са 72,4 – в 5,9 раза и РЭА – в 9,6 раза (табл. 1, рис. 1).

Наиболее интересным представляется изучение активности исследуемых онкомаркеров после окончания проведенного лечения. Из таблицы 1 и рис.1 видно, что в основной группе, где больным проводили послеоперационное лечение, адъювантное химиолучевое лечение, ни один из определяемых онкомаркеров не имел достоверных различий ни с предыдущим сроком исследования, ни с нормативными показателями, то есть произошло возвращение раннее повышенных значений онкомаркеров к границам нормы. Иная картина наблюдалась в сыворотке крови у больных контрольной группы, которые после проведенной операции получали курсы стандартной системной химиотерапии. После окончания лечения все показатели изучаемых онкомаркеров увеличились у больных раком желудка этой группы в сравнении с предыдущим сроком исследования: Са 19,9 – в 2,4 раза, Са 72,4 – в 1,9 раза и РЭА – в 1,7 раза, но оставались ниже значений до лечения: Са 19,9 – в 1,8 раза, Са 72,4 – в 3 раза и РЭА – в 5,3 раза (табл. 1, рис. 1).

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно предположить о наибольшей эффективности применения разработанного способа лечения рака желудка, чем применение стандартных методов лечения.

Заключение

Эффективность разработанной схемы адъювантного комплексного лечения рака желудка с использованием нетрадиционных способов введения химиопрепаратов, таких как эндолимфатический и внутрибрюшинный, на фоне проведения лучевой терапии подтверждается положительной динамикой уровня онкомаркеров Са 19.9, Са72.4, РЭА, исследуемых в процессе лечения.

Рецензенты:

Каймакчи О. Ю., д-р мед. наук, ассистент кафедры онкологии Ростовского государственного медицинского университета, г. Ростов-на-Дону.

Николаева Н. В., д-р мед. наук, врач отделения гематологии и терапии ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Жужеленко И.А., Черярина Н.Д., Франциянц Е.М., Джабаров Ф.Р. ДИНАМИКА УРОВНЯ ОНКОМАРКЕРОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА ПРИ АДЪЮВАНТНОМ ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9439 (дата обращения: 22.02.2026).