Инновационные подходы в образовании являются неотъемлемой частью процесса совершенствования педагогических технологий, который предполагает существенные изменения в содержании образования, методах преподавания и формах контроля качества обучения.

Многообразие видов инноваций предполагает так называемые внутрипредметные инновации, реализуемые в рамках предмета (учебной дисциплины), а также общеметодические инновации, связанные с внедрением в педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе с возможностью их использования в любой предметной области [1].

Реализация компетентностного подхода в рамках Федерального образовательного стандарта 3-го поколения (ФГОС-3) предполагает, что любая компетенция может формироваться, как правило, несколькими дисциплинами, как и одна дисциплина может участвовать в формировании нескольких компетенций. Универсальность и многообразие компетентностного подхода выдвигает задачи рациональных соотношений и взаимосвязей форм, методов, инновационных подходов с одной стороны и учебных дисциплин, определяющих знания, умения, навыки, с другой. Но данные соотношения и взаимосвязи, естественно, необходимо рассматривать как их трансформацию через личность преподавателя (опыт, профессионализм, стремление к инновационной деятельности) и личность студента (стремление к познанию как средство саморазвития и будущего профессионального и карьерного роста). При этом традиционные и инновационные подходы при их конкретной реализации в рамках учебных дисциплин образовательной программы нельзя рассматривать абстрактно без привязки к будущей профессиональной деятельности.

В разработанной концепции контекстного обучения А.А. Вербицкий отмечает: «Необходимо создать педагогические условия для динамического движения деятельности студента от учебной к профессиональной трансформации первой во вторую, с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, предмета и результата» [2].

Основные принципы контекстного обучения по Вербицкому, обобщенные Ю.Г. Татуром [3]:

- педагогическое обеспечение личностного включения студента в учебную деятельность;

- последовательное моделирование в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;

- проблемность содержания обучения и процесса его развертывания;

- адекватность форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования;

- ведущая роль совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов между собой);

- педагогически обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий;

- единство обучения и воспитания личности профессионала (окончание ссылки).

Конкретная реализация образовательной программы (ОП) в формате компетентностного подхода будет эффективной и отвечать целям и задачам ОП при условии конкретизации базовых общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в виде дополнительных социально-личностных компетенций (СЛК), которые могут быть общими для различных ОП, а также инструментальных (ИК) и специальных профессиональных компетенций (СПК) для каждой ОП.

Естественно, практика конкретизации компетенций в условиях действия ФГОС-3 с 2011 года реализуется ВУЗами по различным направлениям, в частности, в СТИ МИСиС (г. Ст. Оскол) разработаны модели выпускника по направлению «Металлургия» с использованием специальных профессиональных компетенций, направленных на конкретизацию подготовки выпускников для осуществления профессиональной деятельности [4].

Применительно к направлению «Технологические машины и оборудование» и профилю «Металлургические машины и оборудование» [5] следует отметить, что профильная подготовка инженеров и бакалавров в области металлургического оборудования имеет определенную специфику, которая характеризуется применением образовательных технологий, позволяющих студентам применить теоретические знания к решению практических задач в области инженерных расчетов, анализа технологических параметров, эксплуатационных показателей применительно к агрегатам большой единичной мощности (БЕМ), характеризующим современное металлургическое производство, что требует конкретизации «базовых» компетенций и разработки дополнительных профессиональных компетенций.

Важным аспектом также является формирование у студентов знания и понимания физической сущности процессов и явлений в металлургическом производстве, развития способностей к творческой работе, умении применять в практике научных исследований различные экспериментальные методики, знать основы постановки экспериментов с применением различного исследовательского оборудования. Реализация в учебном процессе изложенных аспектов является базой для подготовки специалистов в области металлургического оборудования, владеющих методами совершенствования существующих и разработки новых металлургических процессов, проектирования и создания рациональных конструкций металлургического оборудования.

Рабочими учебными планами специалитета и бакалавриата по рассматриваемому направлению и профилю предусмотрены комплексы методологически связанных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции студентов в области, например, производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности.

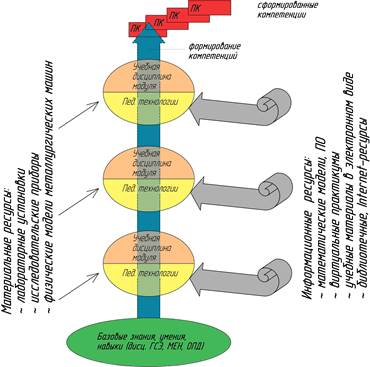

При реализации образовательной программы наличие таких комплексов дисциплин создает основу для их объединения в модули и разработки единого подхода в применении традиционных и инновационных методов преподавания, объединенных общностью целей и результатов - сформированных компетенций. Обобщенная структура модульного принципа формирования компетенций (рис. 1) представляет собой сложную систему с соответствующими входами, например, базовыми знаниями, умениями и навыками, компетенциями, сформированными предшествующими дисциплинами, выходами - в виде сформированных компетенций, материальными ресурсами при наличии лабораторного практикума - в виде лабораторных установок, исследовательских приборов, физических моделей агрегатов и машин, информационными ресурсами - в виде математических моделей, программного обеспечения, виртуальных практикумов, материалов лекций, практических занятий в электронном виде, библиотечных, Internet-ресурсов и др.

Рис. 1. Пример обобщенной структуры модульного принципа формирования компетенций по комплексу методологически связанных дисциплин

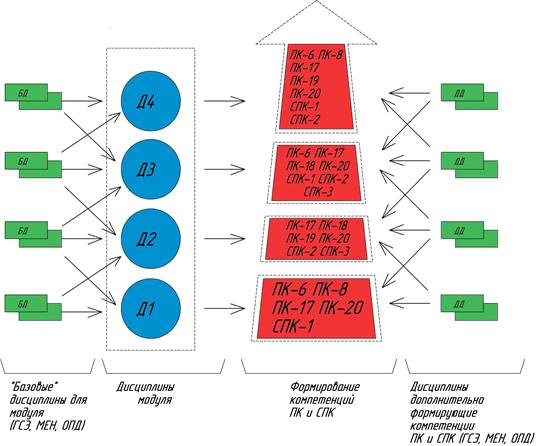

Основополагающим принципом функционирования подобной структуры (см. рис. 1) следует считать реализацию логики формирования у студентов компетенций путем последовательного углубления в проблематику при изучении дисциплин модуля. Применительно к направлению «Технологические машины и оборудование» и профилю «Металлургические машины и оборудование» один из модулей дисциплин сформирован следующим образом:

- Д1. Металлургические технологии и комплексы (2 курс);

- Д2. Методы научных исследований (3 курс);

- Д3. Металлургическое оборудование (4 курс);

- Д4. Эксплуатация и ремонт металлургического оборудования (4 курс).

Дисциплинами модуля формируются (частично наряду с другими дисциплинами, не входящими в модуль) следующие профессиональные компетенции (ПК) ФГОС-3 и специальные профессиональные компетенции (СПК), разработанные ВУЗом в качестве дополнительных:

ПК-6

Умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения.

ПК-8

Умеет применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий… .

ПК-17

Способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки.

ПК-18

Умеет обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов.

ПК-19

Способен принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения.

ПК-20

Способен участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности.

СПК-1

Умеет обосновывать выбор основного оборудования, рассчитывать его производительность, количество, размещение в технологических линиях конкретных производств.

СПК-2

Умеет анализировать влияние различных технологических параметров на эксплуатационные показатели металлургических машин и их приводов при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

СПК-3

Владеет расчетными и экспериментальными методиками определения энергосиловых параметров при проектировании металлургических машин, умеет эффективно сочетать их при решении конкретных задач.

С учетом рассмотренных дисциплин модуля и формируемых ими компетенций фрагмент реальной структуры модульного принципа может быть представлен в виде схемы (рис.2).

Рис. 2. Фрагмент реальной структуры формирования компетенций дисциплинами модуля

Итак, в соответствии с предлагаемым подходом, модуль методологически связанных дисциплин объединен общностью формируемых компетенций с преимущественным вкладом дидактики данных дисциплин в содержание компетенций. Кроме этого, в соответствии с обобщенной структурой (см. рис. 1) наиболее эффективно модуль может функционировать при использовании:

- комплекса лабораторных установок, приборов, физических моделей в сквозном лабораторном практикуме дисциплин модуля;

- различных информационных ресурсов при выполнении заданий, курсовых работ и проектов по дисциплинам модуля;

- традиционных, активных и интерактивных методов обучения, объединенных общностью целей и результатов.

Рецензенты:

Зверев Виталий Валентинович, докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой металлических конструкций ЛГТУ (ФГБОУ «Липецкий государственный технический университет», Минобрнауки РФ, 398600, Липецк, ул. Московская, 30, тел. 8(4742)-32-80-78).

Козлов Александр Михайлович, докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой технологии машиностроения ЛГТУ (ФГБОУ «Липецкий государственный технический университет», Минобрнауки РФ, 398600, Липецк, ул. Московская, 30, тел. 8(4742)-32-81-85).

Библиографическая ссылка

Жильцов А.П. МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ ДИСЦИПЛИН // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8925 (дата обращения: 02.01.2026).