Введение

Проблема эффективной территориальной организации высшей школы в малых городах Российской Федерации становится особо актуальной в период постиндустриального развития. Следует отметить, что особенности развития профессионального образования в малых городах России мало изучены современной наукой, равно как и научно не определено место малого города в структуре российского территориального, социально-экономического и эколого-культурного пространства [4].

Сегодня в современной России насчитывается более 500 малых городов. В них проживает около 18 миллионов человек (это более 12 % общего населения страны). На начало 2012 года в 30 малых городах России (6 % от общего числа малых городов) было расположено 39 самостоятельных учреждений высшего профессионального образования (около 3 % от общего числа вузов в России), из которых 16 – педагогических вузов, 9 –классических университетов, 5 – технических вузов, 4 – сельскохозяйственных вуза, 3 вуза –физической культуры, спорта и туризма, 1 – медицинский вуз, 1 вуз – государственной службы. При этом 27 вузов располагалось в Европейской части России и лишь 12 – в Азиатской. Это еще раз подтверждает неравномерное территориальное распределение высших учебных заведений, в разрезе малых городов России.

Существуют разные подходы в определении понятия «малый город». С позиций нашего исследования, в качестве малого города рассматривается районный центр областного, краевого или республиканского подчинения, который имеет четкое положение в структуре территориальных образований – это город третьего уровня, но первый в том обширном пространстве сельских населенных пунктов, к которому стягиваются нити духовно-образовательной культуры всего района [4].

Цель исследования – рассмотреть исторические аспекты и тенденции развития педагогических вузов в малых городах России.

Материалы и методы исследования

Для оценки интенсивности развития педагогических вузов в малых городах Российской Федерации нами использована информация, представленная на Федеральном портале «Российское образование», портале ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» [3], а также информация, представленная на сайтах вузов России.

Результаты исследования и их обсуждение

У истоков изучения вопросов размещения высшей школы в России стояли известные ученые и общественные деятели конца XVII – начала XVIII века Феофан Прокопович и Федор Салтыков. Значительный вклад в изучение принципов территориальной организации высшего образования внес Д. И. Менделеев, который предлагал открывать новые университеты преимущественно в малых городах: «Маленькие города, почти целиком зависящие от университетов, в них находящихся, дали, как известно, наибольший рассадник для развития самостоятельности в науках для многих стран; а у нас … выбор подобного места был бы полезен во всех отношениях ...» [2].

В1960-е годы появились первые крупные обобщающие работы по территориальному размещению высшей школы. Среди них необходимо отметить исследования ученых: С. Берета, Г. Монгейма, Р. Флоракса, С. А. Долматовой, А. И. Галаган, А. П. Катровского и др. Проблемы регионального аспекта функционирования и развития системы высшего образования подробно проанализированы в работах В. В. Гаврилюк, В. Н. Гончарова, В. И. Губановой, Е. А. Дунаевой, В. М. Лопаткина, В. Г. Новикова, Ю. П. Прибыльского, Г. К. Скачковой, Г. Ф. Куцева-Шафранова и др.

В истории развития территориальной структуры высшей школы России А. П. Катровский выделяет три макропериода, каждый из которых состоит из нескольких периодов [1]. Первый макропериод – эпоха Императорской России, охватывающая время от царствования Петра I по октябрь 1917 г. Второй макропериод – социалистический, охватывает время от Октябрьской революции до распада СССР. В Советскую эпоху выделяется четыре периода. Первый период – от октября 1917 до конца 1920-х годов, когда в стране началась глубокая перестройка управления высшей школой. Второй период – предвоенный, охватывал период от начала 1930-х годов до начала Великой Отечественной войны. Третий период – годы Великой Отечественной войны, которые определили значительные изменения, произошедшие в дальнейшей территориальной структуре высшего образования страны. Четвертый период охватывал послевоенные годы и продолжался по 1991 г. Третий макропериод – эпоха Российской Федерации как суверенного государства. Для третьего макропериода, на данный момент, четко обозначаются два периода. Первый период – с 1991 г. по 2000 г. – годы интенсивного реформирования системы образования. Второй период – период модернизации высшего образования и вхождения России в мировое образовательное пространство.

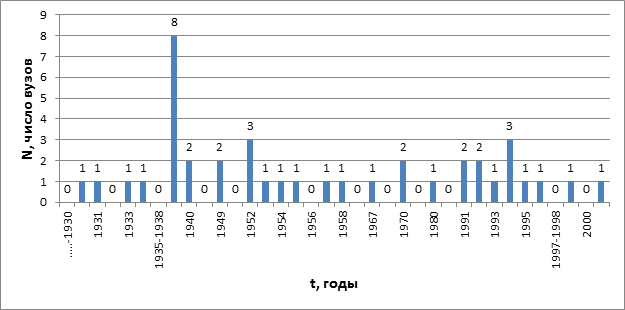

Рис. 1. Интенсивность открытия вузов в малых городах России в XX веке

Статистические данные [3], представленные на рисунке 1, показывают, что развитие высших учебных заведений в малых городах Росси характерно для второго и третьего макропериодов развития высшего образования в России.

В развитии высшего образования в малых городах России можно выделить три базовых этапа интенсивного роста: первый этап – 30-е годы, второй этап – 50-е годы, третий этап – 90-е годы XX века. Этому росту способствовали, как было отмечено выше, реформы и модернизация образования, проводимые в стране, а также социально-экономическое развитие соответствующих территорий в данный период.

Так, например, появление педагогических вузов в малых городах в 30-х и 50-х годах ХХ века связано с реформами образования и нехваткой учителей соответствующих уровней и профилей подготовки: в 30-е годы введение общего семилетнего образования, а в 50-е –введение общего среднего образования в стране. Образование вузов в 90-е годы мы связываем, с одной стороны, с реформами образования в стране, в результате которых в крупных городах сократилось количество педвузов из-за перехода в статус классических университетов. Потери в подготовке учителей восполнились созданием педагогических вузов в малых городах.

С другой стороны, процессы создания вузов связаны с быстрым социально-экономическим развитием отдельных территорий и отдельных малых городов в нефтегазовых провинциях Севера, ростом суверенитета отдельных регионов. Появление вузов в этих городах было важным моментом их социальной привлекательности, статусности и самодостаточности и, в дальнейшем, способствовало демографическому росту. Можно отметить, например, что города Сургут, Нижневартовск, Соликамск перешагнули планку малых городов в 90-е годы XX столетия, в это же время в этих городах были открыты вузы.

В целом, анализируя периоды образования высших учебных заведений в малых городах России, следует отметить, что вузы в малых городах не появляются в одночасье и их история неотделима от развития региональной системы образования. Большинство вузов, открытых в малых городах России на первом и втором этапе, имеют глубокую историю, и свое летоисчисление ведут от училищ, техникумов или филиалов других вузов. Так, например, Шуйский государственный педагогический университет ведет свое происхождение с открытия в сентябре 1815 года духовного училища, Тобольская государственная социально-педагогическая академия считает свою историю с открытия в июле 1916 г. учительского института, Елабужский государственный педагогический университет основан в 1898 г. году как епархиальное женское училище. Таким образом, потребность в подобных учебных заведениях в малых городах России имеет глубокие исторические корни и преемственность. В таблице 1 систематизированы предпосылки развития высшей профессиональной школы в малом городе Тюменской области – городе Тобольске.

Таблица 1. Этапы развития образования в Тюменской области в соответствии с этапами развития высшего образования в России

|

Макро-периоды |

Периоды развития |

Краткая характеристика периодов развития образования в Тюменской области |

|

Первая эпоха |

Первый период (начало XVIII – середина XVIII в.) |

· развитие духовного образования на базе Тобольской духовной семинарии; · развитие светского образования на базе учебных заведений г. Тобольска; · развитие культурной сферы Сибири через театральную деятельность, общественные библиотеки г. Тобольска |

|

Второй период (конец XVIII – начало XX в.) |

· трансформация народных училищ в приходские, уездные училища и в губернские гимназии; · провозглашение принципов доступности, бесплатности, непрерывности и преемственности начального и среднего общего образования; · просветительская деятельность декабристов; · появление новых типов учебных заведений: женских, сельскохозяйственных, торговых, медицинских; · открытие Тобольского учительского института в 1916 году; · становление в Тобольске центра просвещения народов Крайнего Севера. |

|

|

Вторая эпоха |

Третий период (с 20-х по 50-е годы XX в.) |

· восстановление и расширение сети общеобразовательных школ, дошкольных и внешкольных детских учреждений; · ликвидация неграмотности и малограмотности; · подготовка квалифицированных кадров для образования, культуры, промышленности, народного хозяйства; · формирование региональной системы профессионального образования; · дефицит педагогических кадров в регионе. |

|

Четвертый период (50–90 годы XX в.) |

· развитие общего и среднего образования в Тюменской области; · создание структур управления образованием в регионе; · открытие новых вузов в малых городах Тюменской области; · промышленное развитие региона; · развитие сети высших образовательных учреждений в регионе. |

|

|

Третья эпоха |

Пятый период (конец XX в. – начало XXI в.) |

· создание научных, культурно-образовательных, производственно-образовательных кластеров; · формирование новых типов учебных заведений; · усиление технологичности образовательной деятельности; · усиление инновационных процессов; · диверсификация образовательных услуг; · интеграция образовательной деятельности в единое мировое и европейское образовательное пространство. |

Ежегодно вузы малых городов России обеспечивают выпуск более чем 40 тысяч специалистов для образовательных учреждений Российской Федерации. Практика показывает, что это в основном качественно профессионально подготовленные кадры, ориентированные на работу в своих регионах. В большинстве из рассматриваемых вузов открыты аспирантуры, во многих магистратуры и докторантуры, работает система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Вместе с тем, статистика последних лет и результаты проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации мониторинга 2012 года неутешительны для педагогического образования: 34 вуза из 48 педагогических – попали в зону риска, 11 из них – в группу вузов, имеющих признаки неэффективности и рекомендованных к реорганизации [5].

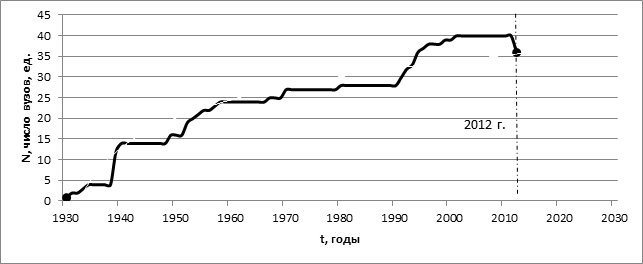

Рис. 2. Динамика численности вузов в малых городах России

Если проанализировать динамику численности вузов в малых городах России с тридцатых годов XX века по начало ХХI века, то можно отметить ряд тенденций (рисунок 2):

1) до начала ХХI века наблюдается неуклонный рост числа вузов малых городах Российской Федерации;

2) с начала ХХI века рост прекращается, более того возникает тенденция сокращения вузов в малых городах.

Естественно, возникают вопросы: Каковы возможные сценарии развития этого процесса? Действительно ли достигнут предел развития, за которым следует неминуемое сокращение вузов в малых городах, со всеми вытекающими социально-экономическими последствиями?

С нашей точки зрения, предел роста на ближайшие десятилетия действительно достигнут. Причины этого – демографическая ситуация в стране, глобальный экономический кризис, другие негативные процессы и тенденции. Но возможны разные варианты дальнейшего развития событий. Мы рассматриваем три сценария: «мягкий» (А), «жесткий» (С), «умеренный» (В) (см. рисунок 3).

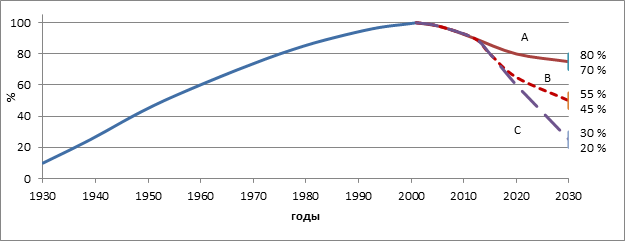

Рис. 3. Модель сценариев развития численности вузов в малых городах России

Согласно сценарию А, к 2030 году в малых городах будет действовать порядка 70–80 % вузов от уровня 2001 года, по сценарию В – порядка 45–55 %% и по сценарию С – порядка 20–30 %%. Понятно, что сценарий С соответствует кризисному развитию нашей страны в указанный период, сценарий В – стагнации, «застою» или медленному развитию. Сценарий А – достаточно успешному экономическому развитию, но частичное сокращение вузов будет вызвано интеграционными процессами, ростом малых городов, переходом их в другой статус. При этом возможны две конкурирующие тенденции: сокращение вузов в малых городах Европейской части России и их появление в быстро развивающихся регионах Сибири и Дальнего Востока.

Одной из тенденций современного этапа развития высшего образования в России стало усиление процессов глобализации и регионализации. Одновременно с этими процессами происходит изменение миссии высших учебных заведений, расположенных в малых городах России. Сегодня часто звучат вопросы: Каков эффект размещения и развития высшей школы в малом городе? Всегда ли этот эффект позитивен? Может ли высшая школа выступить в качестве локомотива развития малого города?

Заключение

История создания вузов в малых городах России, на наш взгляд, показывает взаимосвязь и взаимовлияние процессов развития социально-культурного пространства малого города и системы высшего образования на его территории. Прогнозы развития высшего образования в малых городах России различны и во многом зависят от экономики страны. При этом опыт развитых стран, стран ОЭСР, исследования отечественных ученых доказывают, что для активизации процессов социокультурного развития регионов необходимо, в первую очередь, решать задачи развития региональных высших учебных заведений, в том числе, расположенных в малых городах России. Именно в малых городах особенно отчетливо проявляется влияние образовательной деятельности вузов на развитие социума в таких аспектах, как профессиональный, демографический, экономический, градостроительный, культурный, геополитический, политический, технологический, информационный, экологический.

Для стабильного развития отдельных территорий регионов России, для закрепления населения в малых городах и на прилегающих к ним территориях, для обогащения их культурного, научного и образовательного потенциалов, целесообразно сохранять существующие в них вузы как двигатели социального развития малых городов России.

Рецензенты:

Яркова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и социального образования ТГСПА им. Д. И. Менделеева, г. Тобольск.

Софронов Вячеслав Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории, философии, культурологии, теории и методики преподавания ТГСПА им. Д. И. Менделеева, г. Тобольск.

Библиографическая ссылка

Слинкин C.В., Бельская Н.Л. ВУЗ В МАЛОМ ГОРОДЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8886 (дата обращения: 02.01.2026).