Введение

На сегодняшний день особую роль в формировании и поддержании ресурсного, и прежде всего трудового, потенциала территории играет социальная инфраструктура. Роль региональной социальной инфраструктуры состоит в интеграции интересов хозяйствующих субъектов и интересов государственных структур в системном обслуживании экономики и ее отраслей. Но очевидно, что современные структурные и институциональные преобразования российской экономической системы, повышение уровня самостоятельности регионов в принятии решений по вопросам социально-экономического развития, высокие темпы урбанизации оказались недостаточно эффективны и привели к нарушению непрерывности и целостности процессов воспроизводства и развития элементов социальной инфраструктуры на всех ее уровнях. Отсутствие определенной концепции развития, механизма формирования и четкой политики государства в области регулирования процессов функционирования и развития социальной инфраструктуры негативно сказываются, во-первых, на общей социально-экономической ситуации в регионе и, во-вторых, на возможности использовать потенциал трансформационных процессов в целях улучшения условий жизнедеятельности населения и повышения доступности социальных услуг. Именно поэтому нормальные условия жизнедеятельности и воспроизводства человеческого капитала на определенной территории должны обеспечиваться не только за счет структурной модернизации экономической системы, но и путем формирования и постоянного развития определенных элементов социальной инфраструктуры в пространственном аспекте.

Цель исследования: обоснование теоретических положений развития социальной инфраструктуры в экономическом пространстве.

Систематизация представленных в научной литературе мнений ученых говорит о том, что термин «экономическое пространство» свободно применяется в различных контекстах. Это связано с тем, что формирование теории экономического пространства происходило под воздействием не только региональной науки и ее отраслей, но и за счет влияния пограничных наук, в том числе экономической географии и геополитики, что и определило разнообразие в подходах к исследованию экономического пространства (табл. 1). Проблемы пространственной организации экономики как на уровне целого государства, так и в рамках отдельно взятых регионов и предприятий в разное время были определены и рассмотрены в различных науках, смежных экономике, например в социологии, географии, политологии, демографии и т.п.

Таблица 1

Экономическое пространство в трудах зарубежных ученых

|

Автор |

Основные труды |

Суть положений |

Рассматриваемый уровень |

|

Географическая и геополитическая концепция |

|||

|

Ф. Ратцель |

«Политическая география» |

Сформулировал семь законов пространственного роста государств |

Государство |

|

Р. Челлен |

«Государство как форма жизни», «Органическая теория» |

Государства представляют собой формы жизни, их бытие подчиняется всеобщему закону борьбы за пространство |

|

|

Ф. Науман |

Теория «Средней Европы» |

Чтобы выдержать конкуренцию, народы должны объединиться и организовать новое интегрированное политико-экономическое пространство |

|

|

Х. Макиндер |

Теория «heartland» (земля сердцевины) |

Рассматривал экономическое пространство через систему трех концентрических кругов, в центре которых находится heartland |

|

|

Классическая штандортная теория |

|||

|

И. Тюнен |

«Изолированное государство в применении к сельскому хозяйству и политической экономии» |

Создал схему, близкую к модели оптимального размещения сельскохозяйственного производства, при котором расположение посевных площадей определенного типа было с учетом расстояния до центра спроса |

Предприятие, поселение |

|

В. Лаунхардт |

«Рациональный штандорт промышленного предприятия» |

Разработал метод локационного треугольника для решения задачи минимизации транспортных издержек |

|

|

А. Вебер |

«О размещении промышленности: чистая теория штандорта» |

Критерий оптимального размещения, заключается в минимизации суммарных издержек производства и сбыта |

|

|

В. Кристаллер |

«Теория центральных мест» |

Разработал положение о функциях и размещении системы населенных пунктов, согласно которому со временем территория покрывается «кристаллеровской решеткой», за счет чего среднее экономическое расстояние минимизируется |

|

|

Неоклассическая штандортная теории |

|||

|

А. Леш |

«Пространственная организация хозяйства» |

Расширяет предмет теории размещения, переходя от микроуровня к проблемам формирования экономических регионов, и разрабатывает принципиальные основы теории пространственного экономического равновесия |

Регион |

Теоретической основой концепций пространственно-экономического развития региона выступают труды зарубежных исследователей различных научных направлений экономической мысли, среди которых можно отметить И. Тюнена, основоположника теории размещения, А. Вебера – основателя классической штандортной теории, В. Кристаллера и его «Теорию центральных мест» и А. Леша, заслуга которого заключается в рассмотрении экономического пространства не на уровне отдельных предприятий и поселений, а на уровне экономических регионов [1].

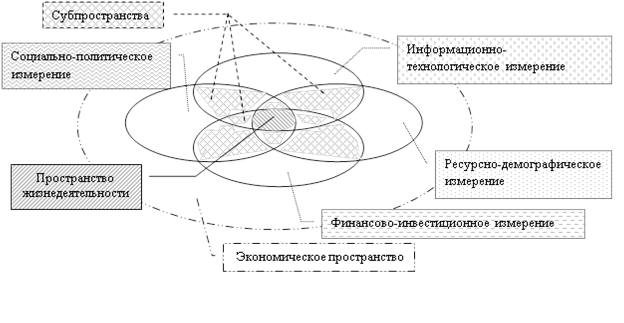

В современной экономической литературе авторами исследуются разнообразные виды пространств: социальное, информационное, финансовое, инновационное и др. С нашей точки зрения, когда речь идет об экономическом пространстве, невозможно его рассматривать изолированно по отношению к другим видам. Более того, мы считаем, что любое пространство по своей природе многомерно, т.е. имеет несколько измерений, которые, пересекаясь, образуют некие субпространства. Поэтому мы предлагаем, с точки зрения изучения процессов трансформации и сбалансированности пространства, выделять внутри экономического пространства не моноплоскости (социальную, информационную, финансовую, ресурсную плоскости), а парновзаимодействующие измерения, которые имеют причинно-следственные связи и обладают синергетическим эффектом. Таким образом, нами видится в роли главной функции экономического пространства - слияние других парновзаимодействующих измерений (социально-политического, информационно-технологического, ресурсно-демографического, финансово-инвестиционного) в единую пространственную систему (рис. 1).

Рис. 1. Экономическое пространство как система взаимодействующих измерений

Так, по нашему представлению, экономическое пространство – это многомерная, сложно построенная пространственная система отношений, закономерно возникающих между входящими в ее состав измерениями, по поводу изменения и формирования условий функционирования и воспроизводства человеческого капитала, которая трансформируется в процессе общественного развития. Таким образом, внутри экономического пространства, на пересечении вышерассмотренных измерений, образуется «пространство жизнедеятельности», представляющее собой совокупность факторов и условий, обеспечивающих гармоничное развитие и функционирование человека, основой которого является социальная инфраструктура. При данном подходе, действительно, каждый вид экономической деятельности и жизнедеятельности имеет свой пространственный аспект, некое пространственное измерение, и оно не всегда совпадает с географическими границами определенных территориальных единиц.

Ретроспектива теорий структуризации и эффективной организации экономического пространства, опирающихся на функциональные свойства форм пространственной организации производства и расселения, таких как промышленные и транспортные узлы, агломерация, территориально-производственные комплексы, городские и сельские поселения разного типа [5], – позволяет проследить эволюцию пространственно-экономической трансформации региона.

Анализ показал, что в первой половине ХХ века широкое признание получает теория «полюсов роста» и «центральных мест» благодаря французскому экономисту Ф. Перу. Так, под «полюсами роста» он понимал компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли промышленности и отдельные предприятия, так называемые пропульсивные отрасли, в которых сосредоточен «импульс развития», оказывающий мультипликационное влияние на территориальную структуру хозяйства и ее динамику [3]. Интересен тот факт, что ученый не поддерживал идею равномерного развития и считал, что существуют центростремительные силы в пределах экономического пространства, направленные к неким полюсам, которые в своей совокупности задают вектор трансформационных процессов, обеспечивающих максимальное экономическое развитие региона в местах концентрации факторов производства. Зарубежные экономисты (Ж. Будвиль, Х.Р. Ласуэн, П. Потье), развивая идеи Ф. Перу и В. Кристаллера в своих трудах, отстаивали положения, что к полюсам роста возможно относить не только общность предприятий лидирующих форм хозяйствования, но и определенные населенные пункты, которые выступают генераторами инноваций и прогресса в экономике. По их мнению, региональный полюс роста воплощается в совокупности растущих и прогрессивных отраслей, расположенных в урбанизированном районе и способных вызывать перспективное развитие экономической деятельности во всей зоне своего влияния. Следовательно, полюс роста допустимо интерпретировать в форме географической агломерации экономической динамики или как вариант объединения территориальных образований, имеющих высокоразвитые производства и потенциал для преобразования социальной сферы и ее инфраструктуры в целях обеспечения соответствующего уровня жизнеобеспечения населения.

Важно отметить, что принцип функционального разделения экономического пространства, рассмотренный выше, также занимает ведущее место в концепциях взаимодействия «центра» и «периферии». Основоположником классической модели «центр - периферия» является Д. Фридман, описавший в 1966 году в книге «Политика регионального развития: опыт Венесуэлы» закономерности взаимодействия центральных и периферийных районов в процессе их развития. Основная идея рассматриваемой модели заключалась в том, что экономическое развитие в пространственном аспекте изменяется по ходу движения от центральных районов к периферийным. При этом под центрами подразумеваются места зарождения технологических и социальных инноваций, а периферия - рассматривается как область их распространения [4]. В рамках рассмотренных теорий возрастает роль и значение развитости социальной инфраструктуры территории, которая является решающей при оценке близости к исследовательским центрам, формировании условий жизни для высококвалифицированных трудовых ресурсов, определении степени социальной защищенности населения и т.д.

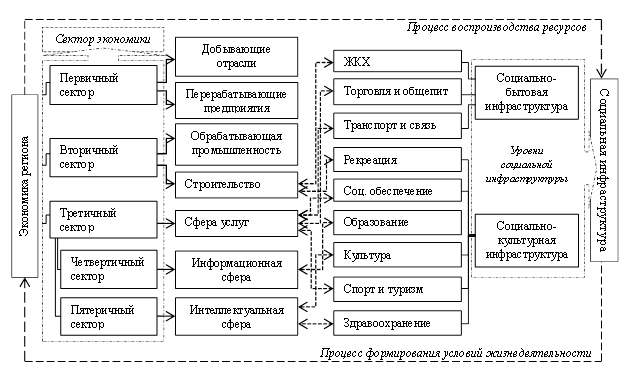

Сама по себе инфраструктура выступает обязательным элементом любой целостной социально-экономической системы и выполняет исторически сложившуюся интегрирующую функцию в условиях свободной рыночной экономики и ее трансформации (рис. 2). Суть термина «инфраструктура» отчетливо прослеживается в этимологии данного понятия, состоящего из двух корней: «infra» - ниже, под; «structura» - строение, расположение, - имеющих латинское происхождение [2].

Рис. 2. Функциональная взаимосвязь социальной инфраструктуры и секторов экономики

Функциональная взаимосвязь социальной инфраструктуры и пяти секторов экономики отражает закон связи между составными элементами воспроизводственного процесса в отношении разного рода ресурсов: производственных, информационных, природных, интеллектуальных, трудовых и т.п. В пространственном аспекте социальная инфраструктура является структурным компонентом хозяйственного комплекса, составляющей его функциональной и территориальной структур. Первая из них отражает состав и соотношение групп объектов, выполняющих определенные функции в хозяйственном комплексе. Вторая - представлена различными формами пространственного сосредоточения объектов и их территориальных сочетаний (комплексов, центров и т.д.). Поскольку развитие социальной инфраструктуры, прежде всего, имеет территориальный аспект, создавая условия для обеспечения потребностей населения и производства на определенной территории, эта категория имеет непосредственное отношение к экономическому пространству и теориям размещения.

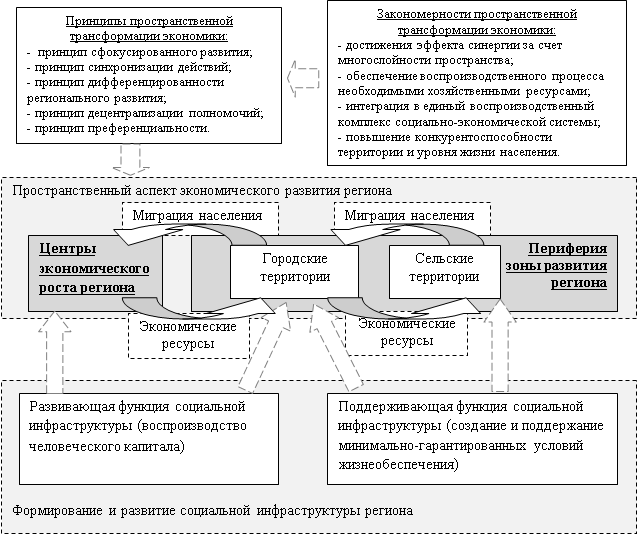

Как показал анализ, существует территориальная общность в размещении объектов социальной инфраструктуры и размещении населения. Система расселения непосредственно обусловливает территориальную организацию социальной инфраструктуры, которая локализуется в поселениях, где происходит жизнедеятельность людей. Очевидно, что люди предпочитают территории с максимальной концентрацией объектов социальной инфраструктуры и высоким уровнем ее доступности. В свою очередь поляризация размещения социальной инфраструктуры в центрах экономического роста региона и периферии играет важную роль в пространственной организации общественного производства, в частности в формировании территориально-производственных комплексов, создавая предпосылки для стабилизации трудовых ресурсов, расширения сферы приложения труда, регулирования миграционных процессов и развития экономики в целом (рис. 3).

Рис. 3. Формирование и развитие социальной инфраструктуры в пространственном аспекте

Скачкообразность социально-экономического развития, существенные различия регионов по уровню жизни, как отмечают исследователи, приводят к асимметрии и территориальным диспропорциям, которые сегодня рассматриваются уже не только как деструкционные тенденции, но и как катализаторы запуска процессов экономического роста территории, за счет усиления имеющегося потенциала. Состояние социальной инфраструктуры определяет бытовую привлекательность поселений. Обоснованные региональные различия в жизненном уровне населения увеличивают социально-экономическую эффективность территориального разделения труда, ускоряют развитие производительных сил регионов и страны в целом.

Вывод. Проблема доступности социальных услуг на малочисленных территориях и отсутствие необходимого количества объектов социальной инфраструктуры в зоне максимальной сосредоточенности жителей заставляет население мигрировать в направлении поисках лучших условий жизнеобеспечения и личностного развития, т.е. в зоны экономического роста территории. Решение данной проблемы возможно за счет обеспечения соответствия социальной обеспеченности территории ее экономическому потенциалу и экономическим усилиям, при этом импульсы, формирующие производственно-территориальную структуру, должны исходить от полюсов развития, представляющих собой центры концентрации производства и человеческого капитала.

Рецензенты:

Казанцева Светлана Михайловна, доктор экономических наук, профессор кафедры национальной экономики и менеджмента ГАОУ ВПО ТО «Тюменская государственная академия мировой экономики, права и управления», г. Тюмень.

Тонышева Любовь Леонидовна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики товарных рынков ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень.

Библиографическая ссылка

Бородатова Л.Ю. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8810 (дата обращения: 06.02.2026).