Введение

Сегодня экономическое и социальное благополучие Восточных российских территорий, а именно Восточной Сибири и Дальнего Востока, очень важно для поддержания независимости и экономического доминирования нашей страны в мире. Одной из главных задач необходимости повышения экономической устойчивости Сибири и Дальнего Востока можно назвать следующую – промышленное модернизированное освоение её территорий. При этом мероприятия, осуществляемые в соответствии со «Стратегией инновационного развития Российской Федерации сроком до 2020 года» [6] «Инновационная Россия – 2020» [3], позволят обеспечить интеграцию продукции Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на российский внутренний и внешние рынки.

Двадцатый век ознаменовался резким изменением соотношений факторов производства – природными ресурсами, капиталом, средствами производства и человеческим капиталом. Сильное влияние на равномерность размещения человеческого капитала – производительных сил – оказывают демографические факторы. Следует отметить, что за последние годы в регионах Сибири и Дальнего Востока всё больше замечается экономический спад и депопуляция населения. [2]. Проблема обостряется ввиду обозначенной в последнее время стратегической цели соседних стран – установления контроля в какой-либо форме над этими богатейшими регионами России.

В Северной зоне преобладает очаговый принцип расселения. Население составляют в основном городские жители, которые проживают в отдельных очагах, в которых можно добывать минеральные ресурсы. Меньше 1 человека на 1 км2 – такова средняя плотность населения в Северной зоне очагового расселения. Добыча минеральных ресурсов – это фактически единственная сфера, в которой предоставляется работа для жителей в районе Норильска, Магадана, Воркуты и др.

Южная зона очaгового расселения занимает небольшую территорию по сравнению со всей территорией юга Сибири (республики Тыва, Алтай и некоторые прилегающие территории). Доля населения России, проживающего на этих территориях, составляет менее 1 % населения. Очень низок и показатель средней плотности населения – примерно 2 человека на 1 км2. Но тем не менее превалирует сельское население, в отличие от зоны Севера.

Различия в оплате труда по сравнению с другими районами не так заметны, благодаря тому, что прожиточный минимум в этих регионах находится на высоком уровне (это видно из табл. 1).

Таблица 1. Социально-экономические показатели депрессивных регионов России [2]

|

№ |

Регионы |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей. В порядке убывания по России |

Прожиточный минимум, тыс. рублей |

Отношение значений столбца «В» к столбцу «Г», в разах |

Отношение значений столбца «В» к средней цене 1 кв. м жилья вторичного рынка, в процентах |

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

|

1 |

Чукотский автономный округ |

29,6 |

8,7 |

3,4 |

. . . |

|

2 |

Камчатский край |

20,7 |

7,2 |

2,9 |

105 |

|

3 |

Сахалинская область |

22,1 |

6,2 |

3,5 |

58 |

|

4 |

Магаданская область |

21,1 |

5,8 |

3,7 |

142 |

|

5 |

Серединное значение по России |

10,0 |

3,4 |

3,0 |

39 |

Здесь необходимо отметить, что ввиду исторических особенностей заселения данных регионов в скором времени мы получаем резкое увеличение численности людей, перешедших в пенсионный возраст. Для решения проблемы повышения численности населения Сибири и Дальнего Востока целесообразно принимать срочные меры по заселению этих территорий трудоспособным населением. Здесь на поверхности лежат два варианта решения проблемы заселения: организация целенаправленной трудовой миграции и организация учебной миграции.

Организация целенаправленной трудовой миграции. В 2011 г. естественное сокращение численности населения было на 71,0 % компенсировано миграционным приростом (в 2010 компенсировалось на 54,9 %, в 2009 – на 22,5 %). Крупнейшие российские города в последние десятилетия росли почти исключительно за счет миграции, и впредь только миграция способна поддерживать их рост. За Уралом иммиграция особенно ярко выражена на юге региона, но и здесь есть свои нерешенные проблемы – заселение Сибири китайцами, жителями бывших стран СНГ и вьетнамцами изменяет этнический состав населения. В связи с этим только перемешивание этнических групп иммигрантов (метисации) и как следствие – натурализации иммигрантов в российском социуме, по нашему мнению, позволяет минимизировать сопутствующие риски.

Организация учебной миграции. Одним из важнейших ресурсов, позволяющих привлечь на российские территории и в регионы Сибири и Дальнего Востока квалифицированные молодые кадры, является учебная миграция. Это серьезный ресурс, который позволяет впоследствии получить профессиональные кадры из числа лиц, хорошо освоивших русский язык и обладающих необходимыми модернизировавшейся России компетенциями.

Главными проблемами привлечения населения в регионы, в частности Дальнего Востока, можно назвать низкое качество и малую доступность жилья. С целью решения этих проблем при строительстве жилых объектов постоянно разрабатываются и внедряются новейшие материалы и инновационные технологии, направленные на снижение себестоимости квадратного метра и повышения качества жилья. Таким образом, сегодня нужно не только заново осваивать и переосваивать Дальний Восток, но и развивать процесс строительства доступного жилья нового типа. На приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока предлагается развернуть сеть малоэтажных коттеджных поселков-экополисов с новыми типами низкобюджетных домов, построенных по инновационным экологичным технологиям. Так как создаваемым малоэтажным поселкам-экополисам требуется создание инновационной промышленности для трудоустройства населения, в них необходимо создавать фирмы, которые используют «краткие технологии мелких серий». Термин «краткие технологии мелких серий» употребляется в настоящей работе для ситуации раздробления определенного количества крупных в прошлом производств (заводов) на группу малых производств с численностью в несколько десятков человек.

Вновь организованные и не затронутые раздроблением модернизированные крупные производства будут объединять вокруг себя заводы «кратких технологий мелких серий», экополисы и традиционные города. В данном случае градообразующим фактором выступает разветвленность транспортной системы. Именно благодаря такому расположению городов вступают в силу такие понятия, как транспортные коридоры и коридоры развития.

Начало подобным строительным проектам было положено при строительстве первого коттеджного экопоселка в 2002–2012 годах близ Новосибирского Академгородка. Но Новосибирский проект был единичным и реализовывался в течение 10 лет [1]. Инновационность нашего проекта в том, что строится сеть поселков-спутников, каждый из которых возводится в течение 2,5 лет. Кроме того, предлагаемый проект обладает рядом следующих преимуществ:

Первое преимущество: преимущества индивидуальной обособленности и независимости.

Второе преимущество: экополис имеет развитую индивидуальную самобытную инфраструктуру, отличную от городской, но тем не менее в ней торговая сеть и предприятия бытового обслуживания.

Третье преимущество: в силу обострившейся неблагоприятной экологической обстановки экополис будет иметь ряд экологических преимуществ по сравнению не только с городом, но даже с поселками многоэтажных домов.

Четвертое преимущество: достижение повышенного качества жилья, отвечающее вопросу приемлемой для многих россиян цены на данный экодом в силу применения новейших технологий и строительных материалов с минимальным энергопотреблением.

Разворачивающийся сетевой проект строительства поселков-экополисов, как предполагается, привлечет население трудоспособного возраста своей экономической доступностью и рациональностью. Индивидуальный жилой дом на уровне экологичного коттежда более предпочтителен перед квартирой, так как:

- Для постройки коттеджа подходят территории, которые нельзя или очень капиталоемко использовать под застройку многоэтажными зданиями. Эти территории могут иметь высокий уровень грунтовых вод, сложный рельеф. В случае коттеджей сложности рельефа можно адаптировать под постройку погреба или гаража.

- Индивидуальный паркинг снижает показатель потребности населения экополисов в общественном транспорте. Таким образом, уменьшается загруженность общественного транспорта, особенно в праздничные и дачные периоды.

- При индивидуальном строительстве иногда возможно сокращение затрат на постройку здания при использовании региональных материалов и локальных инженерных систем. При условии использования на некоторых видах работ рабочей силы членов семьи такое сокращение затрат может достигать 50 %.

- Имея свой участок земли и индивидуальный коттедж, можно получать доход, занимаясь индивидуальной трудовой деятельностью в различных отраслях, используя земельный участок или другие хозяйственные постройки. Это дает возможность получать дополнительный доход и частично окупать затраты на возведение коттеджа.

- Есть возможность использовать поэтапный график строительства. Имея свой участок земли, у владельца появляется возможность осваивать его поэтапно. Если изначально построенный дом уже не устраивает, всегда есть возможность осуществить перепланировку, перестройку и надстройку. Такая схема поэтапного строительства (по мере изменения структуры семьи) может быть реализована даже семьями со средним и ниже среднего уровнем дохода.

Вышеупомянутые достоинства индивидуального дома должны стать очевидными как для подрядчика, так и для государства, т. к частная застройка должна стать более доступным видом жилья, а также решить проблему с развитием инфраструктуры российских регионов.

Изношенность теплотрассы и канализации в российских городах достигает 60–70 %; при этом регионального бюджета на обновления магистралей не хватает. Индивидуальная застройка предполагает возможность автономного подключения канализации, водного и теплового обеспечения. Перспективность малоэтажной застройки высока, она должна стать альтернативой многоэтажному строительству. При этом необходимо использование новейших технологий при строительстве коттеджей в экополисах.

Практически все новые технологические особенности позволяют снизить стоимость и увеличить скорость постройки жилья, при этом не снижают его качество. Так, например, если вводить в эксплуатацию отопительную систему во время начальных этапов строительства жилья – это даст возможность начать процесс отделочных работ еще до полного возведения здания и, соответственно, значительно снизить время на постройку.

Новизна авторского подхода заключается в том, что предлагается к реализации программа развертывания строительства не единичного экополиса с участием долевого бюджетного финансирования, а сети малоэтажных поселков-экополисов по программе ЧГП. При этом отмечается, что по программе ЧГП происходит частичное государственное финансирование строительства только первого в сети экополиса.

Реализуемые в сфере жилищного строительства подобные инновационные проекты обладают рядом особенностей, требующих изменения критериев оценки таких проектов в связи с их новизной. Для успешной реализации этих проектов, повышения их общественной и коммерческой эффективности необходима разработка новых схем и поиск различных источников финансирования.

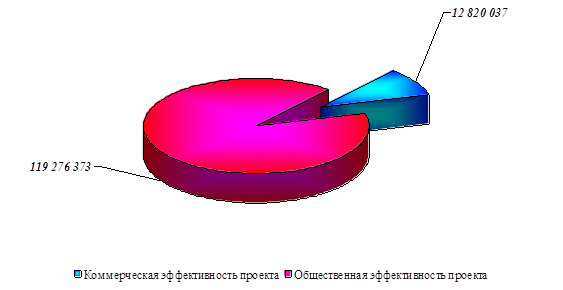

Программа вложения инвестиций в инвестиционный проект развертывания сети малоэтажных городов-экополисов на приграничных российских территориях построена на оптимизации управлении денежными потоками. С помощью использования метода скользящего совмещения графиков движения денежных потоков проекта моделируется возможность строительства последующих в сети городов-экополисов с ускоряющимся темпом. Ускорение темпов строительства последующих в сети экополисов обусловлено ускорением темпов накопления частного инвестиционного капитала частного застройщика в связи с получением доходов от введенных в строй и заселенных экополисов. При этом эффективность вложения государственных средств в развертывание подобной сети малоэтажных городов многократная, так как частичное бюджетное финансирование требуется только при строительстве первого в сети экополиса (стартового). Кратность экономического эффекта от вложения бюджетных средств в строительство сети поселков при этом определяется количеством введенных экополисов, следующих за первым – стартовым (см. рис. 1) [1]:

Рис. 1. Определение эффективности проекта развертывания сети экополисов в Амурской области, руб.

Экополисам требуется создание инновационной промышленности, которая будет сосредоточена вокруг научно-исследовательских и мелкосерийных промышленных фирм. Такие фирмы используют «краткие технологии мелких серий». Термин «краткие технологии мелких серий» употребляется в настоящей статье для обозначения раздробления определенного количества крупных в прошлом производств (заводов) в группу малых производств с численностью в несколько десятков человек.

Вновь организованные и не затронутые раздроблением модернизированные крупные производства будут объединять вокруг себя заводы «кратких технологий мелких серий», экополисы и традиционные города. Жизнедеятельность организованной подобным образом конгломерата-системы достигается благодаря оптимальной логистики связующих транспортных систем.

При дальнейшем развитии района он будет становиться все более привлекательным, в том числе и для иностранных инвестиций.

Существует определенная зависимость влияния человеческого капитала на приток объема иностранных инвестиций в регион. Используя данные исследования Корицкого А. В. [4], можно сделать вывод, что фактор «численность населения трудоспособного возраста i-го региона РФ» является одним из решающих при формировании уровня иностранных инвестиций, поступивших в регион.

Выводы

При правильной организации подобного сетевого проекта строительства поселков-экополисов к 2030 году Дальний Восток, в частности Амурский район, отличающийся сравнительно теплым климатом, может стать не только регионом интенсивной релокации – программы возвращения соотечественников, по различным причинам уехавших в последние двадцать лет за рубеж, но и основным местом рождения российского Восточного субэтноса.

Эта альтернативная малоэтажная усадебная урбанизация (экополисы) в будущем будет являться одной из регионообразующих бизнес-идей.

Рецензенты:

Кроливецкий Э. Н., д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения», г. Санкт-Петербург.

Максименко Л. С., д-р экон. наук, профессор, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Кисловодск.

Библиографическая ссылка

Ксенофонтова Т. Ю. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8800 (дата обращения: 19.12.2025).