Введение

В условиях повышающихся антропогенных воздействий все более актуальными становятся проблемы, связанные с сохранением и рациональным использованием биологических ресурсов водоемов, адаптацией водных экосистем к действию трофических факторов. Решение этой проблемы предполагает выяснение адаптационных процессов не только на органно-тканевом и организменном уровнях, но и у отдельных онтогенетических групп и ценопопуляций (ЦП) конкретных видов прибрежно-водных растений в различных экологических условиях [4; 6-8].

Цель исследования – проанализировать накопление биогенных веществ в ЦП двух видов гелофитов в экологическом ряду трофности озер и определить алгоритм оценки продуктивности как отдельных онтогенетических групп особей, так и ЦП видов в целом.

Материал и методы исследования

Исследование проводили на территории национального парка «Марий Чодра» (Республика Марий Эл) в 2009-2012 гг.

Объектами данного исследования явились частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.) и стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia L.) из семейства Частуховые (Alismataceae Vent.). A. plantago-aquatica – травянистый поликарпический летнезеленый вегетативно неподвижный моноцентрический короткокорневищный многолетник с кистевидной корневой системой, полурозеточными ортотропными моноциклическими монокарпическими побегами с погруженными, плавающими, воздушными листьями, брактеозными терминальными метельчатыми соцветиями, и с полной поздней неспециализированной морфологической дезинтеграцией; гемикриптофит. S. sagittifolia – травянистый поликарпик; летнезеленый вегетативно подвижный явнополицентрический столонно-клубневой однолетник вегетативного происхождения с мочковатой корневой системой, среднерозеточным дициклическим анизотропным и полурозеточными моноциклическими ортотропными монокарпическими побегами с погруженными, плавающими и воздушными листьями, терминальными брактеозными соцветиями, и с полной ранней специализированной морфологической дезинтеграцией; геофит [5].

В пределах исследуемых ЦП двух видов гелофитов регулярном способом на трансектах (20 м) закладывали учетные площадки (1 м2), заложение трансект проводили 1 раз в сезон (конец июня - середина июля). Местообитания ЦП A. plantago-aquatica были приурочены к следующему ряду трофности озер: от мезотрофного озера Глухое к мезоэвтрофному озеру Яльчик и эвтрофному озеру Кожла-Сола; ЦП S. sagittifolia: от мезотрофных озер Глухое и Мушан-Ер к мезоэвтрофному озеру Яльчик.

Растения выкапывали, определяли онтогенетическое состояние особей [1], оценивали содержание общего азота и фосфора в вегетативных органах [2].

Результаты исследования и их обсуждение

В работе описывается алгоритм оценки продуктивности и накопления биогенных элементов как отдельными онтогенетическими группами особей, так и ЦП модельных видов в целом, который включает: 1) определение содержания общего азота и фосфора в растительном материале особей разных онтогенетических групп; 2) анализ демографических показателей отдельных онтогенетических групп особей и ЦП видов в целом (биомасса, плотность); 3) определение биоаккумулятивных способностей отдельных онтогенетических групп особей и ЦП видов в целом; 4) оценка роли отдельных онтогенетических групп особей и ЦП видов в малых круговоротах биогенных элементов.

В исследованных прибрежно-водных фитоценозах ЦП изученных видов выступают, главным образом, в роли содоминантов. По имеющимся литературным данным [3] и нашим исследованиям, на их долю приходится от 0,19 до 7,38% от общей биомассы фитоценозов. Биологическая продуктивность ЦП A. plantago-aquatica колеблется в широких пределах от 36,1 до 387,4 кг/га, а в ЦП S. sagittifolia - от 14,2 до 320,1 кг/га.

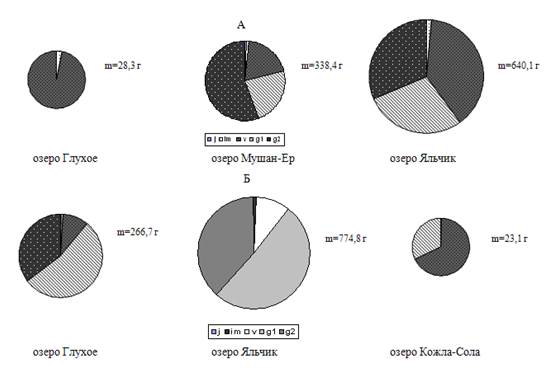

В ходе исследований было установлено, что в исследуемых ЦП видов ведущая роль принадлежит виргинильным (v), молодым (g1) и средневозрастным (g2) генеративным растениям в ЦП A. plantago-aquatica и первых двух групп – в ЦП S. sagittifolia (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1 – Анализ биологической продуктивности отдельных онтогенетических групп особей в ЦП гелофитов

|

Местообитания |

Онт. группа |

Биомасса онт. группы, г/% |

Плотность онт. группы шт./м2 |

||

|

ЦП A. plantago-aqiatica |

ЦП S. sagittifolia |

ЦП A. plantago-aqiatica |

ЦП S. sagittifolia |

||

|

оз. Глухое |

j |

0,45/0,16 |

2,24/0,66 |

0,85 |

0,80 |

|

im |

1,83/0,68 |

3,3/0,97 |

1,25 |

0,55 |

|

|

v |

26,98/10,11 |

64,68/19,11 |

1,90 |

1,65 |

|

|

g1 |

143,22/53,70 |

49,8/23,58 |

1,55 |

1,00 |

|

|

g2 |

86,4/35,35 |

188,4/55,68 |

0,60 |

1,50 |

|

|

Σ ЦП |

266,7 |

338,42 |

6,20 |

5,50 |

|

|

оз. Мушан-Ер |

im |

- |

0,9/3,17 |

- |

0,15 |

|

v |

- |

27,44/96,83 |

- |

0,7 |

|

|

Σ ЦП |

- |

28,34 |

- |

0,85 |

|

|

оз. Яльчик |

j |

0,43/0,05 |

0,56/0,08 |

0,80 |

0,20 |

|

im |

6,64/0,86 |

8,10/1,27 |

4,55 |

1,35 |

|

|

v |

76,68/9,89 |

246,96/38,58 |

5,40 |

6,30 |

|

|

g1 |

392,7/50,69 |

183,54/28,67 |

4,25 |

2,30 |

|

|

g2 |

259,2/38,52 |

200,96/31,40 |

1,80 |

1,60 |

|

|

Σ ЦП |

774,75 |

640,12 |

17,05 |

11,75 |

|

|

оз. Кожла-Сола |

im |

0,146/0,20 |

- |

0,1 |

- |

|

v |

48,99/67,83 |

- |

3,45 |

- |

|

|

g1 |

23,10/31,97 |

- |

0,25 |

- |

|

|

Σ ЦП |

72,23 |

- |

3,8 |

- |

|

Рисунок 1 – Доля биомассы онтогенетических групп (%) в фитомассе ЦП: А – S. sagittifolia; Б - A. plantago-aquatica; m – фитомасса ЦП

В то же время функционирование ЦП гелофитов и их роль в прибрежно-водных экосистемах выражается не только в создании фитомассы как источника пищи и энергии для гидробионтов, но и в накоплении и перераспределении биогенных элементов. Размеры аккумуляции элементов в растительных тканях и освобождение их из живой и разлагающейся фитомассы характеризует динамику биогенных циклов и подвижность отдельных элементов в биотопах [3; 7].

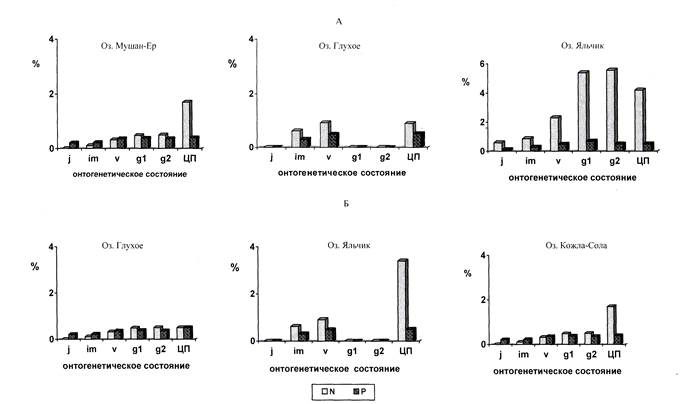

Проведенные нами расчеты показали, что ЦП A. plantago-aquatica аккумулируют от 0,6 до 13,3 кг/га азота и от 0,1 до 1,9 кг/га фосфора в биомассе надземных и подземных органов растений. Для ЦП S. sagittifolia эти параметры соответственно равны: 0,1–3,4 кг/га азота и 0,06–1 кг/га фосфора (табл. 2, рис. 2).

В экологическом ряду трофности озер отмечена тенденция увеличения доли содержания азота в биомассе ЦП изученных видов от мезотрофных озер Мушан-Ер и Глухое к мезоэвтрофному озеру Яльчик. Менее явно эта закономерность прослеживается в отношении процентного содержания фосфора. Максимальный вклад в круговорот азота в прибрежно-водных экосистемах вносит ЦП S. sagittifolia на озере Яльчик, а в круговорот фосфора – ЦП A. plantago-aquatica на озере Кожла-Сола.

Таблица 2 – Аккумулирование биогенных элементов отдельными онтогенетическими группами особей

|

Местообитания |

Онт. группа |

Азот, мг/ онт. группу/% |

Фосфор, мг/ онт. группу/% |

||

|

ЦП A. plantago-aqiatica |

ЦП S. sagittifolia |

ЦП A. plantago-aqiatica |

ЦП S. sagittifolia |

||

|

оз. Глухое |

j |

0,41/0,09 |

7,17/0,32 |

0,96/0,21 |

6,67/0,29 |

|

im |

2,01/0,11 |

20,79/0,63 |

4,06/0,22 |

3,69/0,11 |

|

|

v |

86,34/0,32 |

459,23/0,71 |

96,05/0,36 |

201,80/0,31 |

|

|

g1 |

687,46/0,48 |

1691,76/2,12 |

541,37/0,38 |

391,82/0,49 |

|

|

g2 |

432,0/0,50 |

3786,84/2,01 |

311,90/0,36 |

755,48/0,40 |

|

|

Σ ЦП |

1208,22/0,45 |

5965,79/1,76 |

954,34/0,52 |

1359,45/0,40 |

|

|

оз. Мушан-Ер |

im |

- |

5,58/0,62 |

- |

2,81/0,31 |

|

v |

- |

249,70/0,91 |

- |

133,36/0,48 |

|

|

Σ ЦП |

- |

255,28/0,90 |

- |

136,17/0,48 |

|

|

оз. Яльчик |

j |

2,32/0,54 |

3,25/0,58 |

1,33/0,31 |

2,24/0,40 |

|

im |

51,79/0,77 |

69,66/0,86 |

20,51/0,30 |

22,5/0,28 |

|

|

v |

1196,21/1,56 |

5680,08/2,30 |

427,87/0,56 |

1163,18/0,47 |

|

|

g1 |

15236,76/3,88 |

9892,81/5,39 |

2226,61/0,57 |

1282,94/0,69 |

|

|

g2 |

10186,56/3,93 |

11193,47/5,57 |

1099,0/0,42 |

988,72/0,49 |

|

|

Σ ЦП |

26673,64/3,44 |

26839,27/4,19 |

3775,32/0,49 |

3459,58/0,54 |

|

|

оз. Кожла-Сола |

im |

1,40/0,96 |

- |

0,60/0,41 |

- |

|

v |

6036,11/12,32 |

- |

292,96/0,59 |

- |

|

|

g1 |

949,41/4,11 |

- |

141,37/0,61 |

- |

|

|

Σ ЦП |

6986,86/9,67 |

- |

434,93/0,60 |

- |

|

Рисунок 2 – Доля содержания азота и фосфора (%) в ЦП: А – Sagittaria sagittifolia L.; Б - Alisma plantago-aquatica L.

Заключение

Таким образом, поведение ЦП изученных видов в малых круговоротах биогенных элементов достаточно сходно, хотя небольшое преимущество в масштабах накопления азота и фосфора имеют ЦП A. plantago-aquatica. В то же время S. sagittifolia часто заканчивает свой онтогенез в течение одного сезона, в результате отмирания и разложения растений азот и фосфор ежегодно включаются в малые круговороты веществ, протекающие в прибрежно-водных экосистемах. Следовательно, скорость оборота химических элементов в ЦП S. sagittifolia (эксплерент) значительно выше, чем у A. plantago-aquatica (патиент). Несмотря на ограниченность подобной информации в популяционной биологии гелофитов наши исследования позволили установить, что ЦП изученных видов вносят реальный вклад в биогенные круговороты прибрежно-водных экосистем.

Исследование выполнено при поддержке ФЦП № 14.B37.21.1111 «Экологические аспекты функционального состояния растений в условиях городской среды», НИР № 5.8479.2013 «Экологический мониторинг и прогнозирование состояния урбанизированных и природных популяций растений».

Рецензенты:

Воскресенская О.Л., доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола.

Винокурова Р.И., доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола.

Библиографическая ссылка

Алябышева Е.А. ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯМИ ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L. И SAGITTARIA SAGITTIFOLIA L. (СЕМ. ALISMATACEAE VENT. ) В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЯДУ ТРОФНОСТИ ОЗЕР // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8655 (дата обращения: 01.01.2026).