Введение. Конкуренция в беге на средние дистанции, увеличение объёмов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливают поиск новых путей и неиспользованных резервов в организации учебно-тренировочного процесса спортсменов различной квалификации [1; 3; 5; 6].

В то же время установлено, что при интенсификации спортивной тренировки, а также применении больших по объёму специализированных нагрузок важное значение приобретает использование разнообразных средств и методов восстановления. Рациональное и планомерное применение средств восстановления, определение их роли и места в тренировочном процессе как на уровне годичного цикла, так и на его отдельных этапах во многом определяет эффективность всей системы подготовки спортсменов различной квалификации [1; 2; 4; 7].

Эффективное распределение восстановительных средств в остром периоде в значительной степени обусловливает совершенствование функциональной и физической подготовленности спортсменов и достижение высоких и стабильных спортивных результатов [2; 5-7].

Организация исследования

С целью определения направленности влияния и эффектов воздействия увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию на протекание восстановительных процессов легкоатлетов-спринтеров был организован и проведен педагогический эксперимент.

В нем приняли участие легкоатлеты-спринтеры (17-19 лет), составившие экспериментальную и контрольную группы по 10 человек в каждой. Уровень спортивного мастерства всех спортсменов соответствовал от I разряда до кандидата в мастера спорта.

Исследование проводилось в течение 11 недель (контрольные недели – в начале, в середине и в конце эксперимента), общеподготовительный этап – 4 недели и специально-подготовительный этап – 4 недели.

Экспериментальная и контрольная группы стайеров занимались по единой тренировочной программе. Первая экспериментальная группа в остром периоде восстановления использовала дыхание через ДМП, вторая – увеличенное АСД, контрольная группа после выполнения физических нагрузок производила дыхание в стандартных условиях.

Результаты исследования и их обсуждение

Выполнение физических нагрузок приводит к значительным сдвигам в химическом составе мочи и существенно влияет на ее физико-химические свойства. После завершения мышечной работы наиболее характерным является появление в моче химических веществ, которые в покое практически отсутствуют [2; 3; 7].

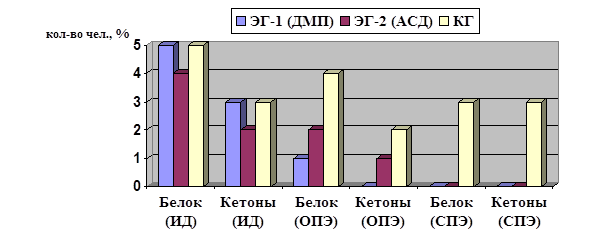

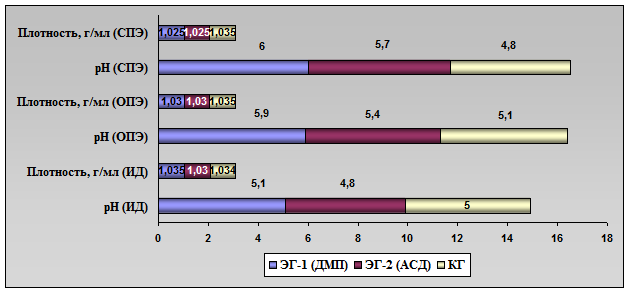

На рисунках 1 и 2 представлены изменения биохимических показателей мочи, отражающих протекание восстановительных процессов на различных этапах подготовительного периода у легкоатлетов-стайеров после максимальной нагрузки в результате применения дополнительных средств восстановления.

После выполнения мышечной работы отмечается выделение с мочой белка. Особенно выраженно это явление наблюдается после чрезмерных нагрузок, не соответствующих функциональному состоянию спортсмена, а также после нагрузок, выполняемых на фоне недовосстановления.

Рис. 1. Изменение химического состава мочи у легкоатлетов-стайеров после максимальной нагрузки в результате применения дополнительных средств восстановления.

Вероятными причинами этого являются повреждение почечных мембран, возникающее под влиянием мышечных нагрузок, а также появление в крови во время физической работы продуктов деградации тканевых белков – различных полипептидов, легко проходящих через почечный фильтр из кровяного русла в состав мочи.

Рис. 2. Изменение физико-химических свойств мочи у легкоатлетов-стайеров после максимальной нагрузки в результате применения дополнительных средств восстановления.

До эксперимента в первой экспериментальной группе после выполнения нагрузки максимальной мощности на велоэргометре присутствие белка в моче отмечалось у 5 человек из 10 (50%). К концу общеподготовительного этапа белок присутствовал только у одного спортсмена из группы, а после специально-подготовительного этапа данный показатель отсутствовал у всех спортсменов. Во второй экспериментальной группе наблюдалась аналогичная картина. До эксперимента следы белка в моче были обнаружены у половины обследуемых спортсменов, и по мере применения дополнительных средств восстановления количество испытуемых, у которых присутствовал белок в моче, постепенно снижалось. К концу всего эксперимента, то есть после специально-подготовительного этапа, легкоатлетов, у которых присутствовал белок в моче, не было. В контрольной группе количество исследуемых спортсменов, у которых фиксировался данный показатель в моче, хоть и уменьшалось, однако у 3 спортсменов из 10 (30%) наличие белка сохранилось. Следует считать, что воздействия на дыхательную функцию в виде дыхания через дополнительное «мертвое» пространство и увеличенного аэродинамического сопротивления дыханию простимулировали рост буферных систем, которые нейтрализовали молочную кислоту и привели к отсутствию белка в моче.

Наряду с появлением белка после физической нагрузки в моче было обнаружено появление кетоновых тел. До работы кетоновые тела в моче полностью отсутствуют. Это явление может быть обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, при выполнении физической нагрузки в крови повышается уровень кетонов, и он может превысить почечный порог, вследствие чего часть кетоновых тел не будет подвергаться обратному всасыванию в извитых канальцах нефрона и останется в составе мочи. Во-вторых, из-за повреждения почечных мембран нарушается непосредственно процесс обратного всасывания кетоновых тел в почках, что также ведет к появлению в моче кетоновых тел. В ходе проведенного эксперимента были получены данные, которые позволяют сделать вывод о том, что восстановительные процессы в экспериментальных группах, где применялись дополнительные средства восстановления, протекают более ускоренно, чем в группе, где легкоатлеты тренировались в стандартных условиях. До начала эксперимента кетоновые тела были обнаружены у 3-4 человек в каждой группе (30-40%) обследуемых спортсменов, что свидетельствует о том, что предлагаемая легкоатлетам физическая нагрузка является слишком высокой и организм еще не адаптирован к такому роду деятельности. После 4-недельного (общеподготовительный этап) применения дыхания через ДМП в первой экспериментальной группе присутствие в моче кетонов обнаружено не было, данная тенденция сохранилась до конца всего эксперимента. Во второй экспериментальной группе после общеподготовительного этапа наличие кетоновых тел наблюдалось только у одного человека, после специально-подготовительного кетонов в моче выявлено не было ни у одного из спортсменов. В контрольной группе присутствие кетоновых тел в моче было выявлено у трех спортсменов, как после общеподготовительного, так и после специально-подготовительного этапов. Появление кетонов в моче спортсменов может являться свидетельством того, что нагрузка выполняется на фоне неполного восстановления, не соответствующего функциональному состоянию легкоатлетов.

Наряду с влиянием на химический состав физические нагрузки, особенно максимальной и субмаксимальной мощности, приводят к изменению физико-химических свойств мочи.

В первой экспериментальной группе, где применялось дыхание через ДМП, показатель рН мочи к концу специально-подготовительного этапа находился на уровне 6,1 по сравнению с исходным значением 5,1, что говорит о значительном снижении концентрации в моче ионов водорода. Аналогичная картина наблюдалась и во второй экспериментальной группе, где спортсмены использовали увеличенное аэродинамическое сопротивление дыханию, рН с 4,8 увеличилось до 5,7 после специально-подготовительного этапа. В контрольной группе данный показатель несколько увеличился после общеподготовительного этапа (5,1 по сравнению с исходным значением 5,0), а после специально-подготовительного этапа сдвинулся в сторону закисления – 4,8. Можно сделать вывод, что в экспериментальных группах процессы восстановления преобладают над процессами окисления, что и обеспечивает повышение показателя рН мочи.

Показатель плотности мочи у спортсменов экспериментальных групп имел более выраженные положительные изменения по сравнению с контрольной группой. Как показывают результаты многих исследований [1; 2; 5; 6], вследствие повышения роли внепочечных путей выделения воды из организма объем мочи после интенсивной физической нагрузки, как правило, уменьшается. Это, в свою очередь, сказывается на плотности мочи. Данный показатель после работы чаще всего повышается. В среднем плотность мочи до нагрузок колеблется в пределах 1,010-1,025 г/мл. После физической нагрузки этот показатель может быть равен 1,030-1,035 г/мл и выше. Представленные данные нашли подтверждение и в результатах наших собственных исследований. В первой экспериментальной группе исходный показатель плотности мочи после максимальной нагрузки находился на уровне 1,035 г/мл, в конце общеподготовительного этапа он снизился до 1,030 г/мл, после специально-подготовительного этапа – 1,025 г/мл. Во второй экспериментальной группе плотность мочи снизилась в конце эксперимента (специально-подготовительный этап) с 1,030 до 1,025 г/мл. В контрольной группе данный показатель оставался на одном уровне на протяжении всего эксперимента (1,035 г/мл).

Одной из причин увеличения плотности мочи является, как отмечалось выше, увеличение внепочечных потерь воды, что приводит к возрастанию концентрации растворенных в моче веществ. Другой причиной повышения плотности мочи после физической работы является появление в моче белка и кетоновых тел, отсутствующих в ней в состоянии покоя [3; 4].

Заключение. Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что систематическое применение в тренировочном процессе (в остром периоде восстановления) легкоатлетов-стайеров дыхания через ДМП и увеличенного АСД обеспечивает реализацию принципа единства тренирующих воздействий и восстановительных средств, способствует ускорению протекания восстановительных процессов в организме спортсменов и повышает функциональную экономизацию легкоатлетов при нагрузках максимальной мощности.

Рецензенты:

Якимович Виктор Степанович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Физическое воспитание» ФГБОУ ВПО «Волжский институт строительства и технологий (филиал) Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета», г. Волжский.

Вершинин Михаил Александрович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Барабанкина Е.Ю. ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКИХ И ГИПЕРКАПНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ У БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8482 (дата обращения: 03.02.2026).