Введение

За последние 10 лет заболевания органов пищеварения среди детей и подростков возросли в 1,9 раза. Обращает на себя внимание различная распространенность гастродуоденальной патологии в различных регионах России (15–48 %). При наличии тенденции к снижению частоты гастродуоденитов (ГД) и язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), а также стабилизации частоты гастритов и дуоденитов отмечается увеличение частоты встречаемости патологии пищевода у детей [1, 2, 3, 4]. Язвенная болезнь (ЯБ) не охватывает все случаи гастродуоденальных язв (СГДЯ). Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки нередко могут образовываться в ответ на экстремальные воздействия или быть патогенетически связанными с другими заболеваниями. Заслуга четкого разграничения ЯБ как самостоятельного заболевания и СГДЯ принадлежит Василенко В. Х. (1972). Первое описание СГДЯ принадлежит Swan J. (1823), который обнаружил дефекты слизистой оболочки желудка у детей, умерших от распространенных ожогов [5, 6, 7, 8, 9]. Несмотря на успехи в изучении ЯБ, это заболевание продолжает оставаться актуальной проблемой медицины. ЯБ не щадит детей и подростков, имеет тенденцию к “омоложению”. Так, в настоящее время известно, что у 40–60 % взрослых больных истоки заболевания находятся в детском возрасте [10]. Актуальность исследования обусловлена ростом частоты встречаемости эрозивных и язвенных поражений верхних отделов пищеварительного тракта (ЭЯП ВОПТ) у детей, в том числе и СГДЯ различного генеза.

Целью исследования было выявление частоты распространенности ЭЯП ВОПТ этиологических факторов и клинических проявлений данной патологии у детей Республики Северная Осетия – Алания.

Материал и методы исследования

В исследование вошли 1330 детей и подростков в возрасте от 3 дней до 17 лет с острыми и пептическими эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов пищеварительного тракта, обследованных и получавших лечение в Детской республиканской больнице г. Владикавказа в период с 01.01.2005 г. по 31.12.2009 г.

Обследование детей с деструктивными поражениями ВОПТ включало общеклинические методы, предусмотренные медико-экономическими стандартами (сбор анамнеза, клиническое обследование, лабораторные исследования крови, мочи, кала), инструментальное исследование: фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) с биопсией слизистой оболочки и последующим гистологическим исследованием, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, почек, рентгенологическое исследование органов брюшной полости, ЭКГ, Эхо КГ, диагностика H. pylori (быстрым уреазным, гистологическим и дыхательным уреазным методом), хромо Рн-метрия с использованием конго-красного. ФЭГДС выполнялась всем пациентам по стандартной методике на аппарате фирмы “Olympus” GIF XP-20, “Pentax” FG-24V.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. Методы дескриптивной (описательной) статистики включали в себя оценку среднего арифметического (M), средней ошибки среднего значения (m), частоты встречаемости симптомов (признаков с дискретными значениями). Для оценки межгрупповых различий применяли t-критерий Стьюдента, а при сравнении частотных величин - точный метод Фишера (ТМФ).

Результаты исследования

За период с 01.01.2005 г. по 31.12.2009 г. у 1330 детей и подростков было проведено 1646 исследований (ФЭГДС), в ходе которых у них верифицировали ЭЯП ВОПТ. Частота обнаружения эрозий и язв слизистых оболочек ВОПТ тракта была неоднородной: в 2005 году – 239 (14,5 %) случая, в 2006 году – 275 (16,7 %), в 2007 – 366 (22,3 %), в 2008 году – 357 (21,7 %); в 2009 году – 409 (24,8 %) случаях.

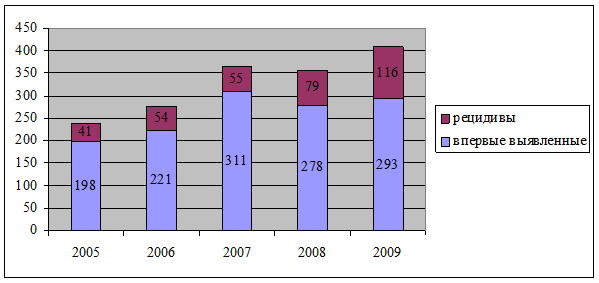

Анализ частоты встречаемости впервые выявленных деструктивных поражений и рецидивов заболевания представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Частота впервые выявленных и рецидивов заболевания

Таким образом, за 5 летний период (2005 – 2009) частота ЭЯП ВОПТ у детей и подростков РСО-Алания увеличилась с 14,5 % до 24,8 %. Обращает на себя внимание и тот факт, что ежегодно увеличивалось количество детей как с впервые выявленными эрозиями и язвами, так и с рецидивирующим течением заболевания.

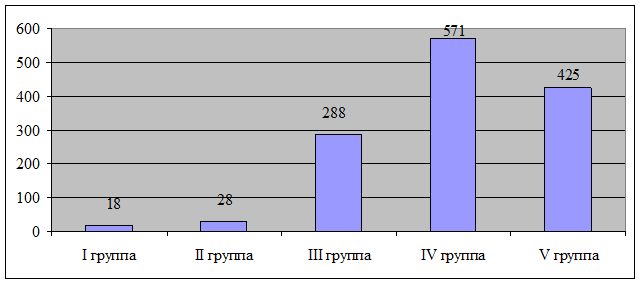

В настоящем исследовании ЭЯП ВОПТ выявлялись у детей от 3 дней до 17 лет, средний возраст составил 13,3±3,5 (m=0,09). Обследованные дети были распределены в зависимости от возраста на 5 групп: I-ая группа – от 3 дней до 3 лет, II-ая группа – от 4 до 6 лет, III-я группа – от 7 до 11 лет, IV-ая группа – от 12 до 15 лет, V-ая группа – от 16 до 17 лет. Количественный состав групп исследования представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Количественный состав групп исследования

Таким образом, ЭЯП ВОПТ значительно чаще выявлялись у детей в возрасте от 12 до 17 лет (75,0 %).

По половому признаку обследованные пациенты распределились следующим образом: девочек было 629 (47,3 %), мальчиков – 701 (52,7 %).

Анализ гендерных различий ЭЯП ВОПТ у детей в зависимости от возраста представлен в таблице 1.

Таблица 1. Распределение детей по половому признаку в группах исследования.

|

Группы исследования |

Пол |

Абсолютное количество, чел. |

Относительное количество, %. |

Всего (n=1330) |

|

I-ая группа (n=18) |

мальчики |

10 |

55,5 % |

18 (1,3 %) |

|

девочки |

8 |

44,5 % |

||

|

II-ая группа (n=28) |

мальчики |

15 |

53,6 % |

28 (2,1 %) |

|

девочки |

13 |

46,4 % |

||

|

III-я группа (n=288) |

мальчики |

157 |

54,5 % |

288 (21,6 %) |

|

девочки |

131 |

45,5 % |

||

|

IV-ая группа (n=571) |

мальчики |

298 |

52,2 % |

571 (43,0 %) |

|

девочки |

273 |

47,8 % |

||

|

V-ая группа (n=425) |

мальчики |

221 |

52,0 % |

425 (32,0 %) |

|

девочки |

204 |

48,0 % |

Сравнительный анализ групп исследования достоверных различий по половому признаку не обнаружил (p>0,05).

На основании этиологических факторов и данных ЭФГДС ЭЯП ВОПТ были распределены в две группы: острые и пептические. Частота встречаемости острых и пептических ЭЯП ВОПТ у пациентов групп исследования представлена в таблице 2.

Таблица 2. Частота встречаемости ЭЯП ВОПТ в группах исследований

|

Группы |

ЭЯП ВОПТ |

Абс. кол-во, чел. |

Отн. кол-во, %. |

Всего (n=1330) |

|

I-ая группа (n=18) |

острые |

17 |

94,5 % |

18 (1,3 %) |

|

пептические |

1 |

5,5 % |

||

|

II-ая группа (n=28) |

острые |

11 |

39,3 % |

28 (2,1 %) |

|

пептические |

17 |

60,7 % |

||

|

III-я группа (n=288) |

острые |

19 |

6,6 % |

288 (21,6 %) |

|

пептические |

269 |

93,4 % |

||

|

IV-ая группа (n=571) |

острые |

22 |

3,9 % |

571 (43,0 %) |

|

пептические |

549 |

96,1 % |

||

|

V-ая группа (n=425) |

острые |

14 |

3,3 % |

425 (32,0 %) |

|

пептические |

411 |

96,7 % |

Таким образом, острые эрозии и язвы достоверно чаще встречались у пациентов I-ой и II-ой групп (p<0,01), в то время как пептические язвы достоверно чаще диагностировались у пациентов III-ей, IV-ой и V-ой групп (p<0,01).

Определение H.pylori проводилось 1320 (99,2 %) из 1330 детей, вошедших в исследование, 10 (0,8 %) детей не были обследованы в силу возраста (8 детей из I-ой группы) и ряда других обстоятельств (по одному ребенку из III-ей и IV-ой групп). Обращает на себя внимание тот факт, что обследование на H.p. не было проведено у 52,9 % детей I-ой группы с острыми ЭЯП ВОПТ. Положительные результаты на носительство H.p. были получены у (89,1 %) обследованных детей. Частота обследования и выявления H.pylori у детей групп исследования представлена в таблице 3.

Таблица 3. Частота обследования и выявления H.pylori у пациентов групп исследования

|

Группа |

ЭЯП ВОПТ |

Обследованы на H. pylori |

Обнаружена H. pylori |

|

Группа I (n=18) |

Острые (n=17) |

9 (52,9 %) |

3 (33,3 %) |

|

Пептические (n=1) |

1 (100,0 %) |

1 (100,0 %) |

|

|

Группа II (n=28) |

Острые (n=11) |

11 (100,0 %) |

6 (54,5 %) |

|

Пептические (n=17) |

17 (100,0 %) |

14 (82,3 %) |

|

|

Группа III (n=288) |

Острые (n=19) |

19 (100,0 %) |

14 (73,7 %) |

|

Пептические (n=269) |

268 (99,6 %) |

246 (91,8 %) |

|

|

Группа IV (n=571) |

Острые (n=22) |

21 (95,4 %) |

17 (80,9 %) |

|

Пептические (n=549) |

549 (100,0 %) |

499 (90,9 %) |

|

|

Группа V (n=425) |

Острые (14) |

14 (100,0 %) |

13 (92,8 %) |

|

Пептические (n=411) |

411 (100, 0%) |

363 (88,3 %) |

Сравнительный анализ частоты инфицированности H.pylori между пациентами с острыми и пептическими ЭЯП ВОПТ в группах исследования определил ее высокую частоту выявляемости, при этом достоверных различий между пациентами с острыми и пептическими поражениями обнаружено не было. Полученные результаты свидетельствуют о высокой инфицированности H.pylori детского населения РСО-Алания, что, согласно литературным данным, может быть не только этиологическим фактором развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, но и способствовать формированию острых язв при наличии других этиопатогенетических факторов.

Эрозивные и язвенные поражения верхних отделов пищеварительного тракта у 101 (7,6 %) пациента осложнились желудочно-кишечным кровотечением: в I-ой группе – у 12 из 18 пациентов (66,7 %), во II-ой – у 11 из 28 пациентов (39,3 %), в III-ей группе – у 20 из 288 детей (6,9 %), в IV-ой – у 32 из 571 пациента (5,6 %), в V-ой группе – у 26 из 425 больных (6,1 %). Сравнительный анализ частоты желудочно-кишечных кровотечений в группах исследования выявил, что у детей младшего возраста (I-я и II-я группы) они достоверно чаще являются осложнением ЭЯП ВОПТ, чем у детей старшего возраста (III-я, IV-я, V-я группы) (p<0,01).

Из 1330 обследованных детей лечение в условиях стационара получали 1050 (78,9 %) детей, из них в экстренном порядке госпитализировали 334 (31,8 %) ребенка, а в плановом – 716 (68,2 %) детей. В поликлинической сети обследовались и лечились 280 (21,1 %) детей.

Анализ частоты амбулаторного и стационарного лечения у детей групп исследования представлен в таблице 4.

Таблица 4. Частота амбулаторного и стационарного лечения в группах исследования

|

Группа |

Амбулаторное лечение |

Стационарное лечение |

Экстренная госпитализация |

Плановая госпитализация |

|

I-ая группа (n=18) |

0 (0,0 %) |

18 (100,0 %) |

16 (88,9 %) |

2 (11,1 %) |

|

II-ая группа (n=28) |

3 (10,7 %) |

25 (89,3 %) |

18 (72,0 %) |

7 (28,0 %) |

|

III-ая группа (n=288) |

72 (25,0 %) |

216 (75,0 %) |

78 (36,3 %) |

137 (63,7 %) |

|

IV-ая группа (n=571) |

119 (20,8 %) |

452 (79,2 %) |

134 (29,6 %) |

318 (70,4 %) |

|

V-ая группа (n=425) |

86 (20,2 %) |

339 (79,8 %) |

88 (25,9 %) |

252 (74,1 %) |

Сравнительный анализ частоты стационарного лечения у пациентов с ЭЯП ВОПТ выявил, что дети I-ой группы достоверно чаще получали стационарное лечение по сравнению с пациентами остальных групп, 100,0 % против 89,3 %, 75,0 %, 79,2 % и 79,8 %, соответственно (p<0,01).

Длительность стационарного лечения у детей в I-ой группе варьировала от 3 до 30 дней и в среднем составила 13,6±7,9 (m=1,9), во II-ой группе – от 3 до 19 дней, средняя длительность составила 11,1±4,9 (m=0,99), в III-ей группе – от 2 до 31 дня, средняя длительность – 13,1±5,4 (m=0,37), в IV-ой группе – от 2 до 39 дней, средняя длительность – 13,8±5,5 (m=0,26), в V-ой группе – от 1 до 29 дней, средняя длительность – 12,9±4,7 (m=0,26). Таким образом, анализ длительности стационарного лечения в группах исследования выявил достоверные различия только у пациентов II-ой и IV-ой групп, а также IV-ой и V-ой групп. Пациенты IV-ой группы находились в стационаре достоверно дольше, чем пациенты II-ой группы, 13,8±5,5 против 11,1±4,9 дней, соответственно (p=0,01) и пациенты V-ой группы (p=0,01).

Заключение

За 5-летний период (2005–2009) частота ЭЯП ВОПТ у детей и подростков РСО-Алания увеличилась с 14,5 % до 24,8 %. Обращает на себя внимание тот факт, что имело место увеличение количества детей как с впервые выявленными эрозиями и язвами, так и с рецидивным течением заболевания.

Среди детей с ЭЯП ВОПТ превалировали дети в возрасте от 12 до 17 лет (75,0 %). Несмотря на то, что как в общей популяции обследованных детей, так и в группах исследования отмечалось несколько большее количество мальчиков по сравнению с девочками, однако достоверных гендерных различий обнаружено не было.

Изучение частоты встречаемости острых и пептических поражений верхних отделов пищеварительного тракта выявило, что среди детей в возрасте от 3 дней до 6 лет чаще диагностировали острые эрозии и язвы, в то время как у детей от 7 до 17 лет достоверно чаще обнаруживались пептические поражения.

Носительство H.pylori было обнаружено у 89,1 %, из 99,2 % детей, обследованных на H.pylori, что свидетельствует о высокой инфицированности H.pylori детского населения РСО-Алания.

ЭЯП ВОПТ в 7,6 % случаях осложнялись желудочно-кишечными кровотечениями, при этом у детей раннего возраста и дошкольного возраста данное осложнение встречалось чаще, чем у детей старших возрастов.

Только 21,1 % детей с ЭЯП ВОПТ получали амбулаторное лечение. У 78,89 % детей общее состояние, тяжесть клинических проявлений заболевания и наличие его осложнений требовали госпитализации в плановом (68,2 %) и в экстренном (31,8 %) порядке. При этом все дети в возрасте от 3 дней до 3 лет получали стационарное лечение, а в возрасте от 4 до 6 лет – 89,3 % детей. Дети старших возрастных групп госпитализировались несколько реже – в 75,0 % (7–11 лет), 79,2 % (12–15 лет), в 79,8 % (15–16 лет).

Таким образом, привлечение внимания к проблеме роста частоты встречаемости данной патологии в детском возрасте позволит усовершенствовать систему оказания медицинской помощи детям Республики Северная Осетия-Алания как в амбулаторной сети, так и в условиях стационара.

Рецензенты:

Лазарев Владимир Валентинович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней с пропедевтикой детских болезней ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России. Детская республиканская клиническая больница, МЗ РСО-А, г. Владикавказ.

Касохов Тимофей Борисович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии ФПДО ГБОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России, Детская республиканская клиническая больница, МЗ РСО-А, г. Владикавказ.

Библиографическая ссылка

Караева В.Ю., Бораева Т.Т., Цветкова Л.Н., Филин В.А. ЭРОЗИВНЫЕ И ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8457 (дата обращения: 22.01.2026).