Введение

Мочекаменная болезнь (МКБ) – высокоактуальная проблема современного общества в связи с высокой распространенностью (заболеваемость среди взрослого населения планеты составляет 1–5 %); тенденцией к росту заболеваемости, на фоне негативного влияния ускоряющегося темпа жизни в техногенной цивилизации; преобладающим поражением трудоспособного населения (в 65–68 % случаев МКБ развивается в возрасте 20–60 лет); тенденцией к хроническому, рецидивирующему течению, снижающему качество жизни и в ряде случаев приводящему к тяжелым нарушениям функции почек и инвалидизации больных [5,2].

При всей актуальности проблемы, вопросы лечения, профилактики и метафилактики МКБ остаются открытыми. За последние три десятилетия достигнуты значительные успехи в методах удаления и дезинтеграции конкрементов за счет применения неинвазивных, малоинвазивных и эндоскопических методов. При всем многообразии методов лечения выбор оптимальной комбинации для конкретного пациента является нелегкой задачей, требующей творческого подхода и учета множества признаков. Как показали наши исследования, врачу-урологу приходится учитывать до 40 факторов, которые могут повлиять на выбор одного из, как минимум, 25 возможных варианта лечения конкретного пациента с мочекаменной болезнью.

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) – высокоэффективный, наименее инвазивный метод лечения, позволяющий достичь положительного результата в 94 % случаев при наличии конкрементов размером до 2 см [3]. Однако возможности метода ограничены: техническими характеристиками аппарата, невозможностью адекватной фокусировки на камень, химической структурой камня, анатомо-физиологическими особенностями мочевых путей, исключающих возможность самостоятельного отхождения фрагментов дезинтегрированного конкремента, наличием противопоказаний к методу. В данной ситуации, необоснованное применение ДУВЛ приводит к затягиванию лечебного процесса, бессмысленной травматизации тканей почки или мочеточника, усугублению или усложнению исходной клинической ситуации.

Альтернативой в данной ситуации являются эндоскопические методы контактной литотрипсии (КЛТ). Эти методы легко переносятся больными, характеризуются небольшим количеством осложнений, способствуют сокращению срока нетрудоспособности по сравнению с открытым оперативным вмешательством. К другим преимуществам данного метода относятся высокий процент успешного некомбинированного удаления. Применение уретероскопов небольшого диаметра способствовало повышению уровня разрушения камней мочеточников от 90 % (средняя и верхняя треть) до 97–98 % (нижняя треть) при уменьшении степени осложнений [1,6]. Вместе с тем это инвазивный и травматичный метод, требующий применения наркоза. Закономерно, что по сравнению с ДУВЛ количество осложнений при эндоскопической литотрипсии увеличивается. Кроме того, в 30 % случаев требуется дополнительное проведение ДУВЛ.

Цель исследования.

Разработка методов и средств прогнозирования эффективности контактной литотрипсии при мочекаменной болезни, управляемых автоматизированной системой поддержки принятия решений врача-уролога, обеспечивающей высокое качество оказания медицинских услуг в условиях неопределенности и неполноты представления данных при пересекающихся структурах классов.

Материал и методы исследования

Учитывая многообразие и нечеткую природу признаков, определяющих отнесение объекта (пациента) к одному из классов (возможных лечебных групп), возможность одновременного присутствия объекта со сходными значениями одного и того же признака в различных классах, четкая логика неприменимы для однозначного вывода в принятии решений по лечебной тактике. Поэтому в качестве основного математического аппарата выбрана нечеткая логика принятия решений с расчетом коэффициентов уверенности в принадлежности к искомым классам [4].

Согласно общей концепции синтеза нечетких решающих правил, задача нечеткого прогнозирования эффективности КЛТ рассматривается как задача разделения обследуемых на два класса: wклт+ – показана КЛТ, wклт- – противопоказана КЛТ. Для этого:

1. Проводится обследование пациента согласно стандартам оказания медицинской помощи больным мочекаменной болезнью, утвержденным министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. По результатам обследования информативным признакам присваиваются цифровые значения:

х1 – локализация камня: 1 – локализация неизвестна, 2 – верхняя чашка, 3 – средняя чашка, 4 – нижняя чашка, 5 – лоханка, 6 – лоханочно-мочеточниковый сегмент, 7 – верхняя треть, 8 – средняя треть, 9 – нижняя треть на уровне костного тазового кольца, 10 – нижняя треть вне тазового кольца, 11 – предпузырный, интрамуральный отдел мочеточника; х2 – возможность и способ визуализации камня: 1 – не визуализируется, 2 – лоцируется при УЗИ, 3 – рентгенконтрастный, 4 – рентгенегативный, визуализация «по концу контраста»; х3 – размер камня, мм; х4 – форма камня:1 – гладкий, овальный или округлый, 2 – неправильной формы, шиповатый; х5 – плотность камня по результатам СКТ (хаунсфилд); х6 – рентгенинтенсивность камня по результатам урографии: 1 – неконтрастный, 2 – слабоконтрастный, 3 – контрастный, 4 – интенсивно контрастный; х7 – четкость контуров: 1 – нечеткие, размытые, 2 – четкие, ровные; х8 – наличие просветлений: 0 – нет, 1 – есть; х9 – химическая структура камня (в анамнезе): 1 – моногидратный оксалат, 2 – неизвестно, 3 – фосфат, 4 – дигидратный оксалат, 5 – урат, 6 – смешанный; х10 – длительность стояния конкремента в мочеточнике, сут.; х11 – толщина паренхимы почки, см; х12 – сократительная способность мочеточника по данным экскреторной урографии: 1 – мочеточник не расширен / расширен до 10 мм, 2 – мочеточник расширен 10–15 мм, 3 – мочеточник расширен более 15 мм, извитой; х13 – стриктура нижележащего отдела мочеточника, рубцовый периуретерит: 1 – сужение просвета мочеточника на экскреторных урограммах без выраженного супрастенотического расширения, 2 – протяженное до 1 см сужение с диаметром мочеточника 1–2 мм, с супрастенотическим расширением, 3 – протяженное более 1 см сужение с диаметром мочеточника 1–2 мм, с супрастенотическим расширением, 4 – протяженное более 1 см сужение с диаметром мочеточника менее 1 мм, с супрастенотическим расширением, 5 – протяженное менее 1 см сужение с диаметром менее 1 мм, с супрастенотическим расширением; х14 – фиксированный С-образный перегиб мочеточника ниже камня, в градусах; х15 – S-образный перегиб мочеточника ниже камня: 0 – нет, 1 – есть; х16 – нижележащий камень мочеточника (множественная обструкция): 0 – нет, 1 – есть; х17 – уретероцеле: 0 – нет, 1 – есть; х18 – аденома простаты с субтригональным ростом с девиацией нижних отделов мочеточников (с-м крючков мочеточников): 0 – нет, 1 – есть; х19 – цистоцеле: 0 – нет, 1 – есть; х20 – компрессия мочеточника извне фибромиомой матки, обьемными образованиями: 0 – нет, 1 – есть; Х21 – количество функционирующих почек: 1 – одна, 2 – две; Х22 – наличие дренажа: 1 – катетер,2 – ЧПНС; 3 – стент; х23 – нарушения свертывающей системы крови: 0 – нет, 1 – есть; х24 – нейрогенные контрактуры, анкилозы тазобедренных суставов: 0 – нет, 1 – есть; х25 – невозможность визуализации устья: 1 – микроцистис, 2 – инкрустирующий цистит, 3 – уретероцистонеоанастомоз; х26 – пол пациента: 1 – мужской, 2 – женский; х27 – беременность: 0 - нет, 1 – есть; х28 – общесоматический статус больного, степень анестезиологического риска ASA: 1 – ASA1, 2 – ASA2, 3 – ASA3, 4 - ASA 4, 5 – ASA5; х29 – обструктивный серозный пиелонефрит: 0 – нет, 1 – есть; х30 – обструктивный гнойный пиелонефрит: 0 – нет, 1 – есть; х31 – некупирующийся болевой синдром: 0 – нет, 1 – есть; х32 – часто рецидивирующая почечная колика, необходимость вводить иньекционные анальгетики более 4 раз в сутки: 0 – нет, 1 – есть; х33 – отсутствие эффекта от камнеизгоняющей терапии в течении 2 недель: 0 – нет, 1 – есть.

2. Для каждого признака рассчитывается значение функций принадлежности μωl (xi) (i=1,…, 33) к классам wклт+, wклт- на основании формул, синтезированных группой высококвалифицированных экспертов – специалистов в области урологии, под руководством инженера по знаниям.

3. Рассчитывается общий коэффициент уверенности в отнесении обследуемого к классам wклт+ (КУКЛТ+), wклт- (КУКЛТ-) с помощью итерационного правила логического вывода вида:

![]() ,

,

где КУ(r) – коэффициент уверенности в классе ω на r-ом шаге итерации; причем КУ(r)= μω(x1); μω(xi+1) – функция принадлежности для вновь вводимого признака с номером i+1, i=1,…, 33.

4. На основании сравнения полученного коэффициента уверенности с пороговыми значениями ![]() =0,55,

=0,55, ![]() =0,65,

=0,65, ![]() =0,5 производится дефазификация вывода. Окончательный вывод определяется выражениями:

=0,5 производится дефазификация вывода. Окончательный вывод определяется выражениями:

ЕСЛИ (![]() ≥

≥![]() ) И

) И ![]() <

<![]() , ТО [«целесообразно выполнение КЛТ, ввиду предполагаемой высокой эффективности»];

, ТО [«целесообразно выполнение КЛТ, ввиду предполагаемой высокой эффективности»];

ЕСЛИ (![]() ≤

≤![]() <

<![]() ) И

) И ![]() <

<![]() , ТО [«возможно выполнение КЛТ, однако предполагаемая эффективность умеренная»];

, ТО [«возможно выполнение КЛТ, однако предполагаемая эффективность умеренная»];

ИНАЧЕ [«нецелесообразно выполнение контактной литотрипсии, ввиду предполагаемой низкой эффективности или наличия противопоказаний»].

Результаты исследования

Для проверки эффективности «срабатывания» синтезированных решающих правил были рассчитаны ![]() и

и ![]() для пациентов с известными исходами лечения МКБ. Из пациентов с

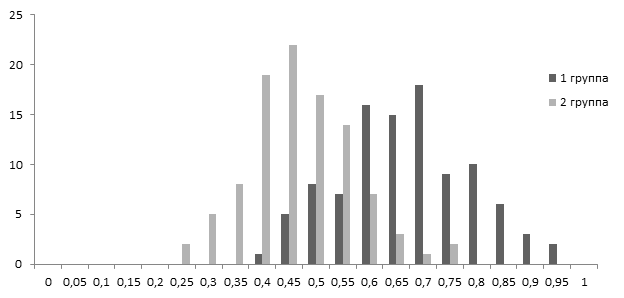

для пациентов с известными исходами лечения МКБ. Из пациентов с ![]() < 0,5 сформированы 2 группы: 1 группа – больные уретеролитиазом, у которых КЛТ была эффективна (100 больных); 2 группа – больные уретеролитиазом, которым выполнены ДЛТ или открытая операция (300 больных) и построены гистограммы распределения больных (в %) по значению КУклт+ (рис. 1).

< 0,5 сформированы 2 группы: 1 группа – больные уретеролитиазом, у которых КЛТ была эффективна (100 больных); 2 группа – больные уретеролитиазом, которым выполнены ДЛТ или открытая операция (300 больных) и построены гистограммы распределения больных (в %) по значению КУклт+ (рис. 1).

![]()

![]()

Рис. 1. Гистограммы распределения групп больных по значению КУклт+

На основании анализа пересечения гистограмм распределения классов по КУклт+ относительно пороговых значений![]() , обеспечивающих минимальные значения ошибочных решений, рассчитаны показатели прогностической значимости положительных результатов (0,86), прогностической значимости отрицательных результатов (0,8) и диагностической эффективности (0,9) полученных решающих правил.

, обеспечивающих минимальные значения ошибочных решений, рассчитаны показатели прогностической значимости положительных результатов (0,86), прогностической значимости отрицательных результатов (0,8) и диагностической эффективности (0,9) полученных решающих правил.

Анализ полученных результатов показывает хорошее совпадение результатов экспертного оценивания и проверки качества работы, синтезированных решающих правил на контрольной выборке.

Выводы

Синтезированная система нечетких решающих правил для прогнозирования эффективности контактной литотрипсии при МКБ обеспечивает при приемлемых временных и технико-экономических затратах уверенность в принимаемых решениях на уровне 0,9 и выше в зависимости от количества и качества регистрируемой информации и позволяет научно обоснованно решать задачи рационализации выбора метода лечения уретеролитиаза.

Рецензенты:

Бежин Александр Иванович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», г. Курск.

Новиков Алексей Викторович, доктор медицинских наук, ассистент кафедры урологии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», врач-уролог 2 урологического отделения ОБУЗ Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Курск.

Библиографическая ссылка

Коцарь А.Г. СИНТЕЗ НЕЧЕТКИХ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ ПРИ УРОЛИТИАЗЕ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8455 (дата обращения: 16.02.2026).