Введение

На сегодняшний день считается доказанным, что интенсивность сдвигов активности антиоксидантной системы (АО) соответствует характеру течения заболевания, а в организме-опухоленосителе создан заведомо неблагоприятный фон, обусловленный опухолевым процессом, причинно-следственно стимулирующий катаболизм белков, образование эндогенных токсических веществ и другие нарушения биохимических аспектов гомеостаза [3].

Были показаны прямая коррелятивная связь между нарушениями механизмов антиоксидантной защиты организма и распространением опухолевого процесса по стадиям и обратная – в зависимости от регрессионных процессов [5,9]. Однако взаимоотношения в системе ПОЛ-антиоксиданты при лучевом лечении изучены недостаточно.

Исследование комплекса параметров АО системы организма является важным элементом информации, необходимой для понимания патогенеза заболевания, течения злокачественного процесса и в плане изучения эффективности проводимого лечения [6].

Целью исследования: являлось изучение состояния антиоксидантного статуса больных раком шейки матки в зависимости от итогов сочетанной лучевой терапии (СЛТ).

Материал и методы исследования Ретроспективный материал касался 151 больных с морфологически верифицированным раком шейки матки T3NхM0 стадии процесса. Средний возраст больных 48±5,3 лет. Всем больным осуществлялась стандартная, методологически аналогичная СЛТ. При полном курсе СЛТ суммарные поглощенные дозы составляли в точке А 85±3,6 Гр (ВДФ 165 ед), в точке В 59,5±2,2 Гр (ВДФ 94 ед). В течение 5 лет наблюдения 71 из 151 (47,0 %) женщин умерли от доказанных рецидивов и метастазов рака основного заболевания, соответственно 80 из 151 (52,9 %) находились в группе пациенток с клиническим выздоровлением.

Сравнительное ретроспективное исследование АО системы проводилось при анализе показателей, полученных до лечения и непосредственно после завершения СЛТ в группах больных, проживших 5 лет и умерших в течение этого срока от рака шейки матки. В плазме, эритроцитах, лимфоцитах и нейтрофилах периферической крови определялись: содержание витаминов Е и А [8]; активность супероксиддисмутазы; общая перекисная активность [4]; активность каталазы [2].

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0. (StatSoft, USA). Оценку значимости различий средних значений показателя осуществляли с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Статистические гипотезы считали достоверными при уровне значимости р<0,05.

Результаты и их обсуждение

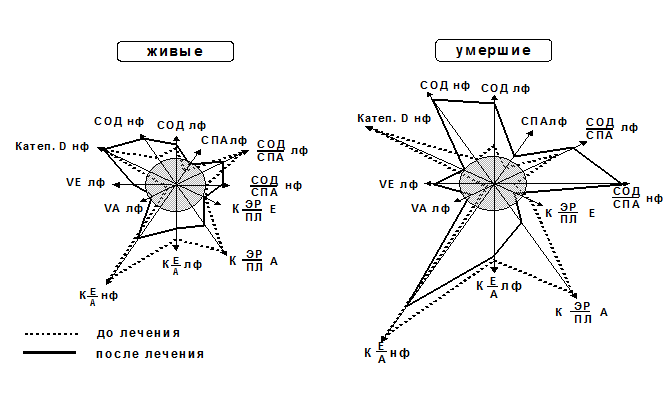

На основе клинико-экспериментальных данных было показано, что состояние АО системы зависит не столько от активности отдельно взятого фермента или абсолютного содержания неферментативных антиоксидантов в биологических мембранах, сколько от соотношения между ними [7]. Фоновые показатели АО системы организма оставшихся жить в течение 5 лет больных мало отличались от фоновых данных больных, умерших от рака в этот срок (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Показатели ферментативного звена антиокислительной системы и активности катепсина D в крови больных раком шейки матки в зависимости от итога жизни

|

Показатели |

До лечения |

В конце лечения |

Нормы |

||

|

(единицы |

Выжившие (n=80 чел.) |

Умершие (n=71 чел) |

Выжившие (n=80 чел.) |

Умершие (n=71 чел) |

(доноры)

|

|

Каталаза |

|

|

|

|

|

|

Лимфоциты |

18,9±1,5 ^ |

14,3±0,9 ^ |

15,2±1,9 * |

16,4±1,5 |

11,9±1,0 |

|

Нейтрофилы |

16,8±3,6 |

15,3±1,7 |

22,45±2,6 |

34,3±2,3 |

45,0±0,5 |

|

Плазма (ед/мл) |

65,6±6,2 |

52,3±5,8 |

65,2±5,0 * |

57,2±4,7 |

62,5±4,7 |

|

Эритроциты |

2181,0±122 |

1807±117 |

2203,3±150 * |

1860,6±112 |

2172±158 |

|

СОД |

|

|

|

|

|

|

лизат (ед/мл |

119,2±8,3 |

107,0±4,2 |

116,9±7,7 |

113,7±5,4 |

171,5±1,3 |

|

Лимфоциты |

3,5±0,36 |

3,67±0,4 |

4,0±0,45 ^ |

7,9±0,9 ^ |

2,6±0,1 |

|

Нейтрофилы |

3,4±1,3 |

3,1±0,8 |

5,9±0,23 ^ |

10,5±1,3 ^ |

2,9±0,2 |

|

СПА |

|

|

|

|

|

|

Лимфоциты |

0,16±0,07 |

0,18±0,05 |

0,24±0,04 ^ |

0,33±0,07 ^ |

0,28±0,02 |

|

Нейтрофилы |

0,55±0,11 ^ |

0,83±0,1 ^ |

0,63±0,16 ^ * |

0,44±0,2 ^ |

0,56±0,2 |

|

Плазма (ед/мл) |

4,3±0,91 |

3,85±0,09 |

5,6±0,93 ^ |

7,8±1,0 ^ |

1,8±0,5 |

|

СОД/СПА |

|

|

|

|

|

|

Лимфоциты |

22,1±3,2 |

19,7±1,2 |

16,0±4,9 ^ * |

24,3±2,1 ^ |

9,1±2,7 |

|

Нейтрофилы |

6,2±1,4 |

3,8±0,9 |

9,4±2,3 ^ * |

23,6±2,4 ^ |

6,3±2,3 |

|

Катепсин D |

|

|

|

|

|

|

Лимфоциты |

8,4±1,6 |

11,6±1,3 |

7,1±0,83 |

5,7±0,9 |

3,0±1,3 |

|

Нейтрофилы |

5,1±1,08 |

8,3±1,6 |

5,3±1,0 ^ |

2,0±0,3 ^ * |

2,0±0,01 |

|

Плазма(нМ/мл) |

50,5±7,4 |

66,6±4,8 |

70,0±9,1 |

87,1±4,2 |

32,0±1,3 |

|

Эритроциты |

155,1±11,6^ |

87,6±9,7 ^ |

147,0±23 ^ |

83,7±3,5 ^ |

185,3±9,5 |

Примечание: достоверно при p<0,05; ^ – с противоположной подгруппой; недостоверно при p > 0,1; * – с нормой.

Коэффициент СОД/СПА в лимфоцитах в обеих подгруппах, в среднем, в 2 раза превышал нормативные значения, что указывало на напряженность в работе каскада антиокислительных ферментов. При этом в подгруппе умерших обнаружено превышение СПА нейтрофилов в 1,5 раза против нормы и оставшихся жить больных. Это отразилось в снижении в 1,6 раз по сравнению с нормой коэффициента СОД/СПА в этих клетках. До лечения активность каталазы в эритроцитах, нейтрофилах и плазме в обеих подгруппах соответствовала нормативным данным, а в лимфоцитах уровень каталазы в подгруппе живых больных превышал до лечения на 59 % значения нормы и на 32 % данные противоположной подгруппы. В обеих сравниваемых подгруппах отмечено значительное снижение по отношению к норме абсолютного содержания неферментативных антиоксидантов в клетках крови (табл. 2., рис 1), причем, в большей степени это касалось нейтрофилов в группе умерших больных. Здесь концентрация витаминов Е и А была снижена, соответственно, против нормы в 9 и 52 раза, а по сравнению с оставшимися жить больными, соответственно ниже в 3,8 и 5,8 раз (р<0,01).

Таблица 2

Показатели неферментативного звена антиокислительной системы крови больных раком шейки матки в зависимости от итога жизни

|

Показатели |

До лечения |

В конце лечения |

Нормы |

||

|

(ед.измерения) |

Выжившие |

Умершие |

Выжившие |

Умершие |

|

|

Витамин Е |

|

|

|

|

|

|

Лимфоциты (мМ/106 ) |

0,22±0,04 |

0,21±0,08 |

0,53±0,09* |

0,72±0,2 * |

0,40±0,02 |

|

Нейтрофилы (мМ/106) |

0,45±0,1 ^ |

0,12±0,04^ |

0,34±0,08 ^ |

0,82±0,15^ |

1,1±0,1 |

|

Плазма (мМ/л) |

0,53±0,07 |

0,39±0,07 |

0,48±0,12 ^ |

0,98±0,2 ^ |

1,65±0,1 |

|

Эритроциты (нМ/л) |

1,03±0,1 |

0,92±0,1 |

0,98±0,12 |

1,06±0,5 |

3,2±0,2 |

|

Витамин А |

|

|

|

|

|

|

Лимфоциты (ед/106) |

0,11±0,08 |

0,08±0,02 |

0,3±0,03 * |

0,28±0,03* |

0,35±0,01 |

|

Нейтрофилы (ед/106) |

0,23±0,1 ^ |

0,04±0,003 ^ |

0,28±0,04 |

0,32±0,02 |

2,1±0,09 |

|

Плазма (ед/л) |

0,22±0,06 |

0,2±0,05 |

0,28±0,07 |

0,24±0,06 |

1,1±0,09 |

|

Эритроциты (едл)/ |

0,63±0,12 |

0,9±0,1 |

0,52±0,13 |

0,36±0,1 |

0,97±0,05 |

|

Коэф. эр/пл |

|

|

|

|

|

|

Витамин Е |

2,0±0,3 |

2,37±0,5 |

2,0±0,3 ^ |

1,08±0,2 ^ |

1,9±0,1 |

|

Витамин А |

3,0±0,4 ^ |

4,6±0,7 ^ |

1,8±0,1 |

1,6±0,2 |

1,0±0,08 |

|

Коэф. Е/А |

|

|

|

|

|

|

Лимфоциты |

2,1±0,4 |

2,8±0,2 |

1,7±0,4^ |

2,6±0,1^ |

1,0±0,05 |

|

Нейтрофилы |

2,1±0,2^ |

3,2±0,1^ |

1,2±0,2 ^ |

2,57±0,4 ^ |

0,5±0,01 |

|

Плазма |

2,2±0,3 |

1,94±0,08 |

1,9±0,3^ |

4,1±0,5^ |

1,4±0,1 |

|

Эритроциты |

1,5±0,1 |

1,4±0,1 |

1,7±0,2^ |

2,9±0,3^ |

1,8±0,2 |

Примечание: достоверно при p<0,05; ^ – с противоположной подгруппой; недостоверно при p > 0,1; * – с нормой.

Проницаемость клеточных мембран у больных до лечения (по коэффициентам соотношения эритроциты / плазма для витамина Е) несущественно превышала значения здоровых доноров. В то же время в подгруппе умерших до лечения имела место более выраженная гиперстабилизация цитомембран клеток и потеря их эластичности. Коэффициент эритроциты / плазма для витамина А был в 4,6 раз и в 1,5 раза выше соответствующих данных нормы и подгруппы с благополучным исходом. У последних относительная сохранность клеточных структур определялась и достоверно более высоким (в 1,8 раз) исходным уровнем катепсина D в эритроцитах.

Рис. 1. Показатели антиоксидантного статуса в зависимости от итога жизни больных раком шейки матки III стадии

Таким образом, обе сравниваемые подгруппы до лечения имели характерные для распространенных процессов рака шейки матки признаки дискоординации в функционировании ферментативного и неферментативного звеньев АО системы. Не выделяя исходные прогностические признаки, можно отметить, что больные, оставшиеся в живых после всего объема лечения, имели исходно лучшую сохранность компонентов АО системы организма.

При анализе данных после лечения, полученных в подгруппах выживших и умерших за 5 лет больных, обращает на себя внимание более существенная разница в показателях (табл.1, рис.1). В подгруппе выживших больных в конце лечения обнаруживается направленность к нормализации основных ферментов – каталазы, СОД и пероксидазы в клетках периферической крови и соотносительного коэффициента СОД/СПА в лимфоцитах и нейтрофилах. Напротив, у больных, не переживших 5-ти летний рубеж, к концу лечения изменения уровней отдельных клеточных ферментов отразилось в увеличении коэф. СОД/СПА в лимфоцитах на 23 % и в 2,7 раза против исхода и нормы, соответственно.

Особенно заметны неблагоприятные перестройки, происшедшие в конце лечения в нейтрофилах умерших больных. При трехкратном повышении активности СОД и снижении пероксидазы на 47 % против исхода, коэф. СОД/СПА в нейтрофилах, погибших за 5 лет больных, при окончании лечения превышал в 3,7 раз значения нормы и в 6 раз фоновые данные. Указанное, в соответствии с данными литературы [1] (Князева и др. 2000), может свидетельствовать о сохранении дестабилизационных процессов в ферментативном звене АО системы защиты организма у умерших впоследствии больных.

К концу лечения концентрация неферментативных антиоксидантов в лимфоцитах восстановилась до пределов нормы в обеих подгруппах (табл. 2, рис.1). Это произошло за счет существенного роста содержания витаминов Е и А в подгруппе умерших, соответственно в 3,4 раза и в 3,5 раза, в подгруппе оставшихся в живых – соответственно в 2,4 и в 2,7 раз по сравнению с данными до лечения.

Вместе с тем в нейтрофилах выживших пациенток к концу лечения обнаружилось сохранение фонового содержания токоферола и ретинола, а у умерших впоследствии больных, напротив, происходит очень резкое накопление витаминов Е и А, соответственно в 6,8 и в 8 раз. В итоге, только к моменту окончания лечения содержание неферментативных антиоксидантов (особенно витамина А) у умерших выходит на уровень исходных данных выживших больных. Этот факт, с одной стороны, косвенно свидетельствует о степени участия иммунных механизмов в формировании благоприятного исхода лечения, с другой – еще раз иллюстрирует большое значение исходного состояния биологических клеточных мембран.

На их дисфункцию указывает существенно превышающие норму значения коэффициента соотношения антиоксидантов между собой в клеточных элементах и в плазме. Разница между подгруппами была особенно заметна в нейтрофилах. Коэффициент Е/А у умерших больных в конце лечения был выше нормативного значения в 5 раз, а противоположной по эффекту подгруппы в 2,4 раза (p<0,01). Помимо этого, в подгруппе умерших впоследствии больных коэффициент эритроциты/плазма для витамина Е снизился к концу лечения в 2 раза против исхода и в 1,8 раз ниже нормы (p<0,01). У оставшихся в живых этот показатель на протяжении всего лечения находился стабильно на уровне нормы, что является, по-видимому, прогностически благоприятным признаком.

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно заключить, на снижение выживаемости больных оказывает влияние усиление дисбаланса в ферментативном и неферментативном звеньях АО системы при окончании терапии. Нарушение структурной организации мембран иммунокомпетентных клеток, особенно нейтрофилов, повышение проницаемости клеточных мембран с достоверным снижением по отношению к норме коэффициента обмениваемости эритроциты/плазма для витамина Е и превышение нормы значения коэффициента СОД/СПА в клетках крови может являться ориентиром малой эффективности проводимого лечения (Патент № 2021620). Степень приближенности к уровню нормы в конце лечения по основным показателям АО имеет прямую взаимосвязь с отдаленными результатами всего лечения у больных с распространенными процессами рака шейки матки.

Совокупность информативных признаков, полученных в конце всего курса противоопухолевого воздействия, а именно: отношение активности супероксиддисмутазы к суммарной пероксидазной активности в лимфоцитах и нейтрофилах, отношение содержания витамина Е к содержанию витамина А в нейтрофилах, отношение содержания витамина Е в эритроцитах и плазме, позволяет индивидуально прогнозировать отдаленную выживаемость больных местно-распространенным раком шейки матки и необходимость назначения дополнительных диагностических и лечебных пособий на этапах динамического наблюдения.

Рецензенты:

Николаева Надежда Владимировна, д.м.н., ассистент кафедры онкологии Ростовского государственного медицинского университета, врач отделения гематологии ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону.

Каймакчи Олег Юрьевич, д.м.н., ассистент кафедры онкологии Ростовского государственного медицинского университета, г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Розенко Л.Я., Франциянц Е.М., Джабаров Ф.Р. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЯТИЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ. // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8412 (дата обращения: 03.02.2026).