Введение. Своеобразие экологических условий Республики Татарстан заключается в сочетании полностью трансформированных участков, испытывающих мощный антропогенный пресс, с естественными местообитаниями. Представленная характеристика территорий региона отражает крайние и ярко выраженные особенности изменяющегося ландшафта в зависимости от их антропогенной трансформации и предлагает оценку уровня антропогенных воздействий, выражающуюся системой оценочных баллов в показателях эколого-хозяйственного состояния территории.

Цель исследования. Оценка эколого-хозяйственного состояния региональных геосистем республики Татарстан путем сопоставление уровня антропогенных нагрузок с существующим состоянием ландшафтов и их компонентов.

Материал и методы исследования. В основу работы положены методы теоретического анализа научной литературы, исторических документов, статистической информации. Для определения эколого-хозяйственного состояния территории использована методика, предложенная Б. И. Кочуровым [5] и адаптированная для условий исследуемой территории.

Результаты исследования и их обсуждение. Ландшафтная характеристика геосистем региона отражает крайние и ярко выраженные особенности изменяющегося ландшафта в зависимости от их антропогенной трансформации и предполагает различные варианты сочетания трех типов территорий (1 – промышленные с а) высокой и б) низкой плотностью населения; 2 – сельскохозяйственно-промышленные с низкой плотностью населения; 3 – сельскохозяйственные с а) высокой и б) низкой плотностью населения) и большую раздробленность. Эти обстоятельства, естественно, не позволяют четко выделить на местности границы указанных территорий.

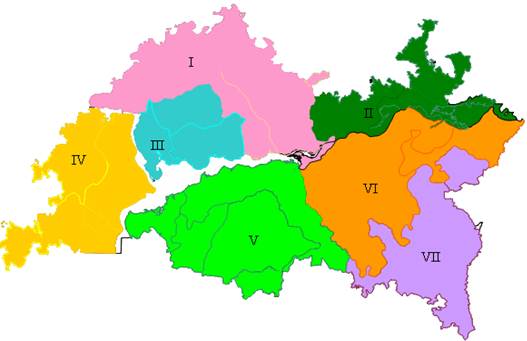

Видовой состав и плотность населения орнитофауны этих территорий характеризуются значительным своеобразием. Анализируя состояние биоразнообразия выделенных типов территорий с учетом физико-географических и природно-климатических особенностей, характера освоения и современного ведения хозяйства можно выделить ряд более мелких территориальных выделов (рис.1).

Рис.1. Природно-территориальные комплексы Татарстана

(I – Западное Предкамье; II – Восточное Предкамье; III – Приказанский; IV – Свияжский; V – Западное Закамье; VI – Нижнекамский; VII – Восточное Закамье)

Это Западное и Восточное Предкамье – 3а тип территории, Приказанский – 1а тип территории, Свияжский – 3б тип территории, Западное Закамье – 2б тип территории, Нижнекамский и Восточное Закамье – 1б тип территории. Степень антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов определяют городские поселения, транспортные магистрали и характер хозяйственного использования. Для каждой из названных комплексов характерен свой состав авифауны и его пространственное распределение. Воздействие различных антропогенных факторов, определяемых формами хозяйственной деятельности, влияют на состав авифауны и способствует ее трансформации и относительной стабилизации на качественно новом уровне. Основными антропогенными факторами, влияющими на состояние среды и определяющими степень антропогенной трансформации природной экосистемы, являются степень развития сельского хозяйства, промышленности, плотность населения и степень урбанизации.

На территории Республики Татарстан с точки зрения остроты антропогенной ситуации и характера распределения населения птиц предлагается выделить семь природно-территориальных комплексов, отличающихся своими эколого-фаунистическими особенностями. В основе этого деления лежат материалы экономико-географического районирования Татарстана [7], региональные показатели по демографии Татарстана [5], природного районирования Татарстана [2], результаты исследований И. И Рахимова [6] и других орнитологов [1] во всех районах республики. Демографическая ситуация региона характеризует степень освоенности и использования ресурсов в хозяйственных целях.

Западное и Восточное Предкамье по экономико-географическому районированию относятся к Сельскохозяйственному Предкамью с благополучной демографической ситуацией. Это Волжско-Вятский и Вятско-Камский природные районы. Приказанский регион относится к Промышленному Предволжью с наиболее благополучной демографической ситуацией, это Волжско-Камский природный район. Свияжский природно-территориальный комплекс объединяет Приволжский и Среднесвияжский природные районы, это Сельскохозяйственное Предволжье с демографической ситуацией ниже среднего уровня. Природно-территориальный комплекс Западного Закамья также включают в себя два природныйх района – это Западно-Закамский регион широколиственных лесов и Западно-Закамский остепненно-равнинный регион, по экономико-географическому районированию – это сельскохозяйственно-промышленное Западное Закамье с демографической ситуацией переходной к неблагополучной. Нижнекамский регион относится к Промыщленному Прикамью с благополучной демографической ситуацией, по природному районированию это Восточно-Закамский регион широколиственных лесов высокого Заволжья. Восточное Закамье выделяется на территории Промышленного Восточного Закамья (Альметьевско-Бугульминский территориально-производственный комплекс) с неблагополучной демографической ситуацией и относится к Восточно-Закамскому возвышенно-равнинному лесостепному региону высокого Заволжья. При выявлении границы выделенных участков, отличающихся у разных авторов, за основу принята система природных регионов. Все остальные системы соотносятся с ними при их максимальном взаимном перекрывании территории.

Воздействие различных антропогенных факторов, определяемых формами хозяйственной деятельности, влияет на биоразнообразие и способствует ее трансформации и относительной стабилизации на качественно новом уровне. Основными антропогенными факторами, влияющими на состояние среды и определяющими степень антропогенной трансформации природной экосистемы, являются степень развития сельского хозяйства, промышленности, плотность населения и степень урбанизации. Исходя из этого, для орнитогеографического анализа в выделеных природно-территориальных комплексов, отличающихся своими эколого-фаунистическими особенностями, определена адаптированная методика оценки их экологического состояния.

Исходными критериями для такой оценки являются ландшафтно-географическое положение и характер основных форм хозяйственной деятельности на данной территории. В поисках географических методов оценки антропогенной трансформации геосистем наши исследования обращены к геосистемам разной размерности. Они формируют пространственные ареалы и отличаются своими качественными характеристиками.

Уровень антропогенных воздействий выражается системой оценочных баллов в показателях эколого-хозяйственного состояния территории. Оценка эколого-хозяйственного состояния территории включает определение всех видов и степени антропогенной преобразованности, естественной защищенности территории и земель экологического фонда [5]. Группировка земель позволяет оценить антропогенную преобразованность территории в сопоставимых показателях. Ими являются коэффициенты абсолютной (Ка) и относительной (КО) напряженности эколого-хозяйственного состояния территории, то есть отношение площади земель с высокой антропогенной преобразованностью к площади с более низкой. Соотношение крайних по своему значению величин должно привлекать к себе особое внимание с целью уравновешивания сильных антропогенных воздействий с потенциалом восстановления ландшафта и поддержания на соответствующем уровне необходимой площади заповедников и других природоохранных территорий. Наибольшей напряженностью характеризуется Свияжский регион, в котором Ка составляет 0.44, что позволяет отнести экологическую ситуацию к напряженной. Довольно высокая доля вторичных лесов и отсутствие крупных городов в Западном Закамье понижает абсолютную напряженность до 0.25. В целом, эколого-хозяйственное состояние территории в наибольшей степени характеризуется коэффициентом КО, т.к. при этом охватывается вся рассматриваемая территория. Снижение напряженности ситуации уменьшает значение коэффициентов, а при КО равном или близком к 1 напряженность эколого-хозяйственного состояния территории оказывается сбалансированной по степени АП и потенциалу устойчивости природы. На территории Татарстана напряженность эколого-хозяйственного состояния сбалансирована по степени антропогенной преобразованности и потенциалу устойчивости природы только в Лаишевском районе (0.86). Приближаются к сбалансированности Нурлатский (1.06), Мамадышский (1.2) муниципальные районы. По этому показателю кроме Свияжского региона высокой напряженностью характеризуется нефтедобывающее Восточное Закамье.

Каждому антропогенному воздействию или их совокупности соответствует свой предел устойчивости природных и природно-антропогенных ландшафтов. Чем разнообразнее ландшафт, тем он более устойчив. Выражается это, прежде всего, большим количеством и равномерным распределением естественных биогеоценозов, природоохранных зон и особо охраняемых природных территорий, совокупность которых составляет экологический фонд территории, т.е. суммарная площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями. Интегральный характер носит коэффициент естественной защищенности КЕЗ, который и может быть использован для комплексной оценки территории и определяется как отношение площади земель с ресурсостабилизирующими функциями к общей площади исследуемой территории. Значения коэффициентов напряженности и естественной защищенности, являющиеся показателями для определения экологического состояния, приведены в табл.1.

Табл. 1. Эколого-хозяйственное состояние природно-территориальных комплексов РТ

|

Район |

Экологическое состояние |

Ка |

Ко |

Кез |

|

Приказанский |

конфликтное |

0,35 |

1,57 |

0.39 |

|

Западное Предкамье |

конфликтное |

0,29 |

2,59 |

0.36 |

|

Восточное Предкамье |

удовлетворительно |

0,33 |

1,71 |

0.46 |

|

Нижнекамский |

конфликтное |

0,34 |

2,12 |

0.35 |

|

Восточное Закамье |

напряженное |

0,41 |

3,3 |

0.29 |

|

Западное Закамье |

конфликтное |

0,25 |

2,08 |

0.34 |

|

Свияжский |

напряженное |

0,44 |

3,22 |

0.28 |

Каждый природно-территориальный комплекс имеет свои фаунистические и экологические особенности. Для орнитологической характеристики территорий был применен ландшафтно-ареалогический анализ. Здесь предлагается синтез двух подходов: районирования и типологии. При этом высшие таксоны связаны с зоогеографическим районированием, а средние и низшие – с типологией ландшафтов [3]. Все птицы мира входят в состав крупных авифаун, часть которых состоит из субфаун. В названии ареала указано кроме принадлежности к крупной фауне (субфауне) (например Палеарктике) и ее секторной приуроченности (трансдолготная, западная, срединная и восточная части), ее ландшафтная привязка. Например, температно-субтропическое распространение (температный – вид, гнездовой ареал которого находится в бореальных и суббореальных типах ландшафтов, расположенных в умеренном поясе). Иерархическая классификация основана на сходстве гнездовых ареалов птиц.

В бореальных ландшафтах Татарстана доминирующим типом фауны является класс населения южнотаежных, подтаежных, широколиственных лесов и подкласс населения сосновых, лиственно-сосновых лесов от южной тайги до подзоны широколиственных лесов и класс населения лугов, чередующихся с кустарниками подзон южной тайги, подтаежных и широколиственных лесов. Это палеарктические трансдолготные и палеарктико-палеогейские температно-субтропические виды. В суббореальных широколиственных ландшафтах доминируют род населения лиственных лесов, подрод населения лесов подзоны широколиственных лесов и класс населения лесов лесостепных. Это западно-палеарктические и палеарктические трансдолготные температно-субтропические и температные виды. Преобладающими в суббореальных лесостепных ландшафтах являются класс населения лесов лесостепных, класс населения лесосотепных лугов, болот, степей и полей. Это западно-палеарктические и голарктические температно-субтропические виды.

Биоэкологическая специфика состояния выделенных территорий определяется по уровню синантропизации орнитокомплексов, включающая следующие критерии: биотопическая пруроченность, видовое разнообразие, плотность населения, участие или доминирование синантропных видов в орнитокомплексах и факторная обусловленность связи преобразованных ПТК с параметрами орнитокомплексов.

Заключение. Предполагаемая зависимость экологического состояния от типа ландшафта не выявилась. Бореальные и суббореальные (широколиственные) ландшафты испытали в течение длительного времени мощное антропогенное воздействие и площадь лесов не больше, а в некоторых случаях меньше площади лесов суббореальных лесостепных ландшафтов. Леса являются основными ресурсостабилизирующими факторами, повышающими коэффициент естественной защищенности. Каждый природно-территориальный комплекс имеет свои фаунистические и экологические особенности. Результаты анализа биологического разнообразия на примере авифауны природно-территориальных комплексов Татарстана позволяют при сопоставлении данных по авифауне и данных по напряженности эколого-хозяйственного состояния, коэффициенту естественной защищенности выявить достоверную обратную корреляцию между коэффициентом относительной напряженности и коэффициентом видового состава [8]. С уменьшением напряженности эколого-хозяйственного состояния территории (за счет увеличения площади земель с ресурсостабилизирующими функциями) происходит увеличения видового состава орнитофауны региона.

Рецензенты:

Рубцов Владимир Анатольевич, доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Института экологии и географии Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань.

Рахимов Ильгизар Ильясович, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биоэкологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань.

Библиографическая ссылка

Уленгов Р.А., Уразметов И.А. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОСИСТЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8410 (дата обращения: 22.01.2026).