Введение

В последнее десятилетие в Российской Федерации предпринят ряд шагов по содержательной модернизации профессионального образования, по повышению его качества, по интеграции российского профессионального образования в международное образовательное пространство. В первую очередь, речь идет о вхождении России в Болонский процесс, о повышении гибкости образовательных программ, о преодолении ранней узкой специализации, о внедрении федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС, стандарты) профессионального образования. Эти стандарты предусматривают большую самостоятельность образовательных организаций, возможность индивидуализации в выборе технологий и методик обучения.

В комплексе задач, предусмотренных Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы особое место занимают вопросы обеспечения здоровья учащихся как необходимого фактора в подготовке компетентного специалиста – квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности [9].

Цель (миссия) основной образовательной программы (далее – ООП) бакалавриата направления подготовки Педагогическое образование (профессионально-образовательный профиль Физическая культура) направлена на овладение профессиональными компетенциями в областях профессиональной деятельности на основе сочетания передовых инновационных технологий с научно-практической деятельностью [9].

Областями профессиональной деятельности бакалавров физической культуры являются: образование в сфере физической культуры; спорт; двигательная рекреация и реабилитация; пропаганда здорового образа жизни; сфера услуг; туризм и т.п. [9].

Объектами профессиональной деятельности бакалавра физической культуры выступают: процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья; ведение здорового образа жизни; оптимизация психофизического состояния человека; освоение им разнообразных двигательных умений, и навыков, и связанных с ними знаний; развитие двигательных способностей и высокой работоспособности [9].

Согласно ФГОС ООП высшего профессионального образования направления подготовки Педагогическое образование (профессионально-образовательный профиль Физическая культура) определена структура компетентностной модели выпускника [9]. В данной структуре результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, в результате чего выпускник должен обладать общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и компетенциями в области педагогической деятельности (ПК).

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 050100.62 Педагогическое образование (профессионально-образовательный профиль Физическая культура) отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Особое место в учебном плане занимают профессиональный учебный цикл и, учитывая специфику направления данного бакалавриата, раздел – физическая культура.

Для формирования профессиональных компетенций у бакалавра физической культуры необходимо решить ряд частных задач. На наш взгляд, необходимо сформировать определенное количество двигательных умений и навыков по базовым видам спорта, а также обеспечить высокий уровень теоретической и основы методической подготовленности. Будущему бакалавру физической культуры требуется наличие оптимального уровня развития физических качеств, а также высокой положительной мотивации к дальнейшему саморазвитию и самообучению в области физической культуры.

Перечисленные выше задачи решаются, прежде всего, в процессе изучения дисциплин профессионального цикла «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» и «Физическая культура».

В процессе реализации ООП по дисциплинам профессионального цикла выявились значительные проблемы освоения студентами направления Педагогическое образование (профессионально-образовательный профиль Физическая культура) программного материала по базовым видам спорта и, в частности, по разделу «Спортивное плавание и методика преподавания». В целях решения проблемы поставлена задача сформировать у студентов устойчивое, осознанное позитивное отношение к физическим упражнениям и сформировать у них интеллектуальный и мотивационно-потребностный компоненты физической культуры [5].

При этом мы учитывали, что в настоящее время недостаточно разработанными остаются вопросы мотивационно-потребностной сферы привлечения студентов-бакалавров физической культуры к обязательным занятиям базовыми видами спорта. Вместе с тем, методы и приемы формирования мотивации и стимулирования физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности бакалавров физической культуры, особенно в таком специфическом виде спорта как спортивное плавание.

Поэтому, на наш взгляд, главным условием для формирования высокой мотивации должен стать положительный эмоциональный и функциональный эффект от затраченных физических и волевых усилий студентов во время интенсивных учебно-тренировочных занятий на воде (в бассейне). В процессе воспитания физических качеств у студентов, в рамках процесса организации и проведении занятий спортивным плаванием, необходимо, прежде всего, развивать и формировать психоэмоциональную и мотивационную сферу их личности [6]. Данный комплекс нерешенных проблем обусловливает необходимость определения качественно новых организационно-методических условий формирования профессиональных компетенций у бакалавров физической культуры в процессе занятий спортивным плаванием.

Для эффективной реализации ООП по дисциплинам профессионального цикла «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» и «Физическая культура» и разработки плана организационно-методических мероприятий для конкретного контингента студентов в течение двух лет у бакалавров физической культуры первого курса обучения в сентябре – октябре 2011 и 2012 г.г. проводилось начальное тестирование. С помощью специальных контрольных упражнений (тестов) определялся уровень развития физических качеств (общая физическая подготовленность), выявлялся уровень сформированности двигательных умений и навыков плавательной подготовки (специальная физическая подготовленность).

Одной из самых необходимых диагностических процедур в контексте организации и проведения занятий по спортивному плаванию является выявление студентов, страдающих водобоязнью, и определение ее степеней. Также анализировался психоэмоциональный фон у студентов-первокурсников в начале обучения, в частности, уровень тревожности и агрессивности. Исследованиями Т. В Хроминой (1999) установлено, что потребностно-мотивационная сфера студентов детерминирована уровнем их агрессивности, а он, в свою очередь, тесно связан с личностной тревожностью у студентов [8]. Студенты, страдающие водобоязнью, не умеющие плавать, неуверенные в себе в водной среде всегда особенно тревожные и мнительные (Т. Ю. Карась, 2006) во время занятий, а мнительность порождает недоверие к другим, ожидание нападения, насмешки, обиды. Это способствует образованию реакций психологической защиты в виде агрессии, направленной на других. Маска агрессии тщательно скрывает тревогу, растерянность и неуверенность, отсутствие твердой опоры [8].

Содержание занятий по спортивному плаванию у бакалавров физической культуры предполагает большой объем, значительную интенсивность нагрузок и непривычные для организма технические требования в агрессивной водной среде, что у подавляющего большинства студентов вызывает нежелательные психофизические реакции. В связи с этим при организации и проведении занятий плаванием необходимо влиять, прежде всего, на психоэмоциональную сферу студентов [5].

Ситуативно-изменчивые проявления тревожности у студентов во время начала занятий спортивным плаванием характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Такое состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию – занятия на воде. Отрицательные последствия тревожности и состояние агрессии выражаются в том, что, не влияя в целом на интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности может отрицательно сказаться на формировании дивергентного (т. е. креативного, творческого) мышления, для которого естественны такие личностные черты как отсутствие страха перед новым, неизвестным [2].

Для оценки уровня тревожности у студентов первого курса обучения в начале и по завершению обучения курса плавания применялась методика измерения уровня личностной тревожности Дж. Тейлор (И. П. Волков, 2002). Для определения ситуативной тревожности (состояния) использовался тест Ч. Спилбергера – Ю. Л. Ханина (Ю. Л. Ханин, 1980). Для определения уровня и видов агрессивных реакций применялся опросник «Басса-Дарки» (И. П. Волков, 2000).

Для оценки уровня развития физических качеств использовались тесты, которые отвечали критериям стандартизации и наиболее часто встречались в отечественных и зарубежных программах тестовых испытаний для данной возрастной категории [1; 7]. Оценка специальной плавательной подготовленности проводилась по разработанным контрольным нормативам, согласно методике обучения спортивным способам плавания, стартам и поворотам, представленным в содержании рабочих программ по дисциплинам профессионального цикла для бакалавров физической культуры в разделе «Спортивное плавание и методика преподавания».

Данные контрольного тестирования (табличные результаты представлены в курсовых исследованиях студентов 4 курса специальности 050720 «Физическая культура со специализацией «Физическая реабилитация» под руководством Т. Ю. Карась) свидетельствуют о недостаточном уровне развития физических качеств у студентов первого года обучения, начавших обучение как в 2011 г., так и в 2012 г. В частности, особенно низкие показатели по сравнению с нормативными требованиями выявлены в уровне развития гибкости, в частности, подвижности в плечевых суставах и позвоночном столбе. Студенты первого года обучения продемонстрировали недостаточный уровень развития взрывной силы ног и рук, двигательно-координационных способностей.

Уровень плавательной подготовленности и сформированность специальных двигательных умений и навыков у студентов, начавших обучение в 2011 году, недостаточные или низкие. Так, из 15 человек 3 студента (20 %) вообще не умеют плавать и страдают водобоязнью высокой степени, 4 студента (26,7 %) страдают средней степенью водобоязни и плохо держаться на воде. Студентов, умеющих плавать «по-своему» [5] и владеющих на низком двигательном уровне – первоначальном двигательном умении – только техникой плавания кролем на груди, по данным тестирования, оказалось подавляющее большинство 13 человек из 15 (86,7 %). Студенты, поступившие в университет в 2012 году, имели лучшие показатели плавательной подготовленности, и только один студент вообще не умел плавать и имел низкую степень водобоязни. Вместе с тем, 10 студентов из 15 (66,7 %) не владели техникой спортивных способов плавания, изучаемых по программе (кроль на груди, кроль на спине).

У студентов обеих групп 2011 и 2012 годов набора наблюдалась общая тенденция, выявленная в ходе практических занятий в бассейне на воде. Большинство студентов – 93,3 % испытывали затруднения в освоении техники спортивных способов плавания, в том числе и из-за недостаточного уровня развития определенных физических качеств. В частности, показатели уровня развития подвижности в плечевых суставах не позволяли качественно выполнять гребковые движения, недостаточно развитая специальная выносливость не позволяла нормализовать дыхательный акт «вдох – задержка дыхания – выдох» при активных движениях крупных мышечных групп, а низкий уровень взрывной силы ног препятствовал освоению стартового прыжка с тумбочки.

Результаты анкетирования и бесед со студентами выявили недостаточный уровень мотивации к занятиям спортивным плаванием из-за наличия различного рода страхов перед водной средой, отсутствием в школе на уроках физической культуры занятий на воде (в бассейне), неуверенности в своих силах. Вместе с тем, по данным анкетирования 100 % студентов хотели бы научиться плавать спортивными способами и считают необходимым для профессионального становления владением методики обучения и преподавания плавания.

В связи с вышеизложенными фактами, выявленными в ходе комплексной диагностики, возникла необходимость реализации адаптированных организационно-методических мероприятий, направленных на формирование профессиональных компетенций у студентов направления Педагогическое образование (профессионально-образовательный профиль Физическая культура) на занятиях спортивным плаванием. В целом, реализуемые средства и методы, примененные в ходе учебной деятельности у студентов, основывались на разработках, представленных в диссертационной работе Карась Т. Ю. «Методика оздоровления студенток подготовительной медицинской группы учреждений среднего профессионального образования с использованием средств плавания (2006) [5].

Основным отличием адаптированных мероприятий, примененных у бакалавров физической культуры, явилась методика преодоления водобоязни в условиях плавательного бассейна, обязательном освоении спортивных способов плавания через оптимальное развитие физических качеств, а также, что особенно важно, обучение методике преподавания плавания через самостоятельное прохождение всех ступеней обучения независимо от уровня плавательной подготовленности.

В ходе реализации мероприятий, направленных на формирование положительной и устойчивой мотивации к занятиям спортивным плаванием, воспитание волевых качеств при выполнении учебно-тренировочной нагрузки использовались индивидуальные беседы со студентами, применялись дифференцированные групповые и индивидуальные тренировочные задания в зависимости от уровня развития общей и специальной физической подготовленности, наличия и степени водобоязни. Для некоторых студентов, имеющих особенно низкий уровень плавательной подготовки, разработан (совместно с самим студентом) индивидуальный план учебно-тренировочных занятий.

В рамках подготовки компетентного бакалавра физической культуры необходимо сформировать непосредственные навыки проведения занятий на воде (в бассейне) в соответствии с методикой обучения плавания спортивными способами, стартами и поворотами. Студенты самостоятельно (при контроле педагога) составляли и проводили части учебно-тренировочного занятия (разминка на суше и на воде, специально-подготовительные упражнения, эстафеты, прием контрольных плавательных нормативов и т.д.). Несмотря на значительные трудности при проведении занятий на воде (владение командным голосом, требования к технике безопасности, поддержание высокой моторной плотности и т.д.), студенты отмечали, что более ответственно и требовательно стали относиться к собственному посещению учебных занятий в бассейне и выполнению плавательных заданий.

Большое влияние на повышение мотивации к занятиям спортивным плаванием и улучшение эмоционального состояния студентов повлияло активное использование (на каждом втором занятии или отдельных занятиях целиком) игрового и соревновательного методов (плавание «за лидером», гандикапы, комбинированные эстафеты, день «стайера» и т.д.).

В связи с ограниченным объемом изложения информации в данной статье по реализации различных мероприятий, направленных на формирование профессиональных компетенций у бакалавров физической культуры, следует остановиться на одном – методике преодоления водобоязни.

Водобоязнь – страх перед водой как следствия неудачного и негативного плавательного опыта проявлялся у студентов в состоянии тревоги и повышенной чувствительность к стресс-факторам, возникающим при выполнении упражнений в бассейне на воде. В частности, боязнь погружения в воду, открывать в воде глаза, опускать голову в воду, постоянный страх «утопления», страх при попадании воды в носоглотку, боязнь плавать на глубине при отсутствии ощущения дна, потеря контроля при задержке дыхания под водой и многое другое.

Методика преодоления водобоязни [5] включала в себя реализацию ряда мероприятий. Одно из них – выполнение домашних заданий в условиях ванной комнаты, которые состояли из комплекса общеразвивающих упражнений статического и динамического характера в сочетании с дыханием, которые необходимо было выполнять не менее двух раз в день. Последовательность приведенных упражнений показывает возможные пути и конкретные средства устранения негативного опыта «знакомства» с водой, и первого шага практического преодоления и ликвидации водобоязни. Продолжительность одного и ряда последовательных занятий – до получения удовольствия от выполненных заданий (индивидуально). При выполнении каждого последующего упражнения происходит освоение новых ощущений, связанных с незнакомой средой (водной). Также закрепляется опыт ранее усвоенных ощущений и состояний, характерных для водной среды. Главное, что только после освоения предыдущего упражнения можно переходить к следующему.

При работе со студентами, испытывающими водобоязнь, непосредственно в бассейне на воде закреплялись освоенные дома упражнения и использовались специальные ориентировочные упражнения. Например, определялся точный зрительный, слуховой или тактильный (двигательный) [7] ориентир. Им являлись определенное количество плиток на дне бассейна, плавательная досточка на бортике для уточнения пространственных параметров, голосовое сопровождение преподавателя для создания темпоритмовых характеристик движения, специальная страховка при выполнении спадов воду и т.д. Затем студенты целенаправленно и эффективно выполняли определенное задание, используя данную информацию. Также использовался повторный метод с постепенным повышением дозировки при выполнении двигательных действий. Например, студенту, испытывающему страх перед водой, необходимо выполнить определенное количество гребковых движений, а затем при самостоятельном и четком счете сознательно добавлять по одной циклической фазе движения.

Особое внимание нами уделялось индивидуализации учебно-тренировочных занятий у студентов, страдающих водобоязнью, в зависимости от ее степени и положительной динамики в освоении техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Студенты, имеющие низкий уровень плавательной подготовленности и высокую степень водобоязни, наиболее активно привлекались к проведению разминки на суше, что способствовало воспитанию чувства уверенности в себе и адекватного восприятия своих действий в бассейне, в том числе и непосредственно на воде. В результате реализации организационно-методических мероприятий были отмечены положительные изменения в динамике формирования профессионально значимых компетенций у студентов направления Педагогическое образование (профессионально-образовательный профиль Физическая культура).

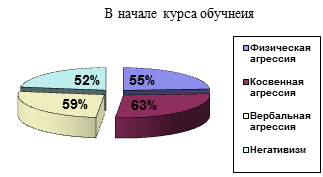

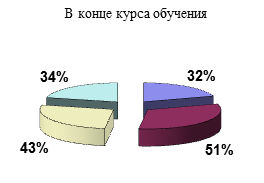

Для определения эффективности методики преодоления водобоязни нами выявлялись показатели агрессивности у студентов первого года обучения в начале и в конце курса учебно-тренировочных занятий по спортивному плаванию. Результаты оценки агрессивных реакций представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели уровня агрессивности студентов-бакалавров физической культуры в начале и в конце курса учебно-тренировочных занятий по спортивному плаванию

В начале обучения показатели агрессивности имели достаточно высокий уровень. Так, физическая агрессия составила 56 %. Уровень косвенной агрессии составил 63 %, 59 % –уровень вербальной агрессии. Негативизм как вид агрессивной реакции составил 52 % .

В конце курса обучения уровень физической агрессии снизился наиболее значительно с 55 % до 32 %. Косвенная и вербальная типы агрессии снизились с 63 % до 51 % и с 59 % до 43 % соответственно. Проявление негативизма уменьшилось с 52 % до 34 %.

Самым важным и значимым показателем явилось то, что 100 % студентов избавились от специфической психологической зависимости – водобоязни и полностью контролируют свою двигательную деятельность на воде (в бассейне). Уровень плавательной подготовки значительно улучшился, и 98 % студентов на достаточно высоком уровне сдали зачетные нормативы согласно требованиям техники (практическое выполнение заданий) спортивных способов плавания, поворотов и стартов, а также методики их обучения (теоретические задания). Объем и интенсивность учебно-тренировочных заданий к концу первого семестра значительно возросли по сравнению с начальными показателями и в настоящее время почти соответствуют нормативной нагрузке для студентов-бакалавров физической культуры.

Проведенный в ходе опроса анализ иерархии ценностей занятий спортивным плаванием показал изменение отношения студентов к данному виду двигательной деятельности. Несколько студентов самостоятельно приобрели абонементы в плавательный бассейн и самостоятельно организовывают занятия спортивным плаванием для самосовершенствования. Согласно опросу подавляющее большинство студентов хотят продолжать обязательные учебно-тренировочные занятия спортивным плаванием в вузе с изучением методики преподавания данной спортивной дисциплины. Также студенты отметили, что в ходе целенаправленной реализации методики освоили техники спортивных способов плавания, преодолели различные степени водобоязни, стали увереннее в себе и получают моральное и физическое удовлетворение от занятий спортивным плаванием. В данном контексте занятия по дисциплинам профессионального цикла выступили не только как средство приобретения необходимых профессиональных компетенций, но, прежде всего, как базисный компонент общей культуры личности [4].

Таким образом, процесс формирования профессиональных компетенций у бакалавров физической культуры с использованием средств спортивного плавания должен стать для них осознанной необходимостью и потребностью [3; 4; 5].

Резюмируя вышесказанное, полагаем, что бакалавры физической культуры должны иметь сформированное представление о возможностях собственного организма, элементарного мониторинга за состоянием собственного уровня физической подготовленности, а также самостоятельно и грамотно создавать и реализовывать программы самосовершенствования с использованием средств спортивного плавания, тем самым становясь носителями, производителями и потребителями материальных и духовных ценностей физической культуры.

Рецензенты:

Шумейко А. А., д-р пед. наук, профессор, ректор ФГБОУ ПВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре.

Добровольский С. С., д-р пед. наук, профессор, проректор по НИР ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физкультуры», г. Хабаровск.

Библиографическая ссылка

Карась Т.Ю. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ ПЛАВАНИЮ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8314 (дата обращения: 22.01.2026).