Изучение опыта западных стран наглядно показывает, как на практике можно использовать инициативу, стремление вывести на рынки, создавать новые продукты и услуги, совершенствовать качество и расширять ассортимент, тем самым поднимая уровень развития производства и формируя класс предпринимателей-инноваторов. Однако предпринимательским структурам необходимо не только обеспечение постоянного развития интеллектуального потенциала, но и развитие навыков управления новшествами, содействовать формированию потенциального спроса на новые услуги и продукты [2].

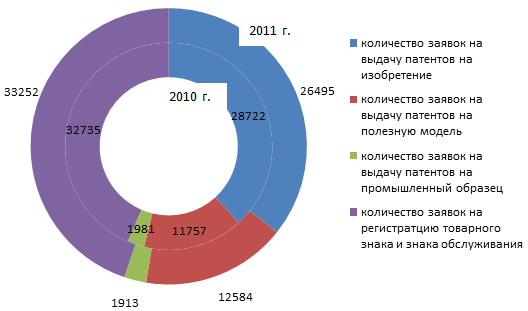

Рисунок 1. Патентная статистика российских заявителей в 2010–2011 гг.

Анализ патентной статистики, представленной на рисунке 1, показывает, что в 45 % случаев регистрируется товарный знак и знак обслуживания, 36 % – изобретения, 17 % – полезная модель и 2 % – промышленный образец.

Термин «инновация» в российской практике появился сравнительно недавно, в переводе с английского означает нововведение. В Международных стандартах инновация представлена как завершающий результат нововведений, связанных с производством и выведением на рынок нового или более качественно товара, а также созданием новых технологий, обеспечивающих высокие качества и конкурентоспособность товара на рынке.

Результативность инновации в предпринимательских структурах определяется:

- способностью приносить прибыль, значительно превышающую вложенные финансовые и другие инвестиционные ресурсы;

- возможностью обеспечить скорость роста и долю рынка компании и/или захватить новые сегменты;

- способностью обеспечивать рост бизнеса выше среднего по отрасли;

- способностью обеспечить устойчивые стратегические перспективы на рынке.

Обеспечение регулярных инноваций на товары и услуги предпринимательских структур из-за формирования мощности каналов продвижения позволяет снижать расходы на их продвижение. При этом эффективность маркетинговых мероприятий повышается за счет смещения акцента с дорогих и неэффективных инструментов на наиболее экономичный режим базового предложения. Поиск новых идей, их генерация и реализация во многом зависят от способности убедить потребителей принять новый продукт и от творческого потенциала предпринимателей.

Предпринимательская структура, эффективно управляющая инновационной деятельностью, получает дополнительные конкурентные преимущества, обеспечивает устойчивый рост бизнеса, рост экспортного потенциала товаров и снижение расходов на продвижение продуктов на рынке [3].

Способность генерировать оригинальные идеи является особенностью этноса русских людей и естественным преимуществом российских предпринимателей. Только 10 % новых идей и нового товара удается довести до рынка [4].

На практике наиболее ценными источниками инноваций являются:

- предпринимательские структуры, в составе которых проводятся НИОКР;

- потребители со своей структурой и характеристиками;

- бизнес-партнеры по отраслевому признаку;

- конкурирующие фирмы, которые занимаются производством и реализацией однородной продукции.

При этом каждый источник идей требует собственные подходы и методики взаимодействия. Инновационная инфраструктура предпринимательства состоит из нескольких ключевых модулей:

1) управление знаниями и формирование условий для реализации новых идей [6];

2) взаимодействие с внешними контрагентами в инновационном развитии;

3) анализ информационного пространства по инновациям;

4) управление интеллектом внешнего мира;

5) прием и регистрация новой информации;

6) планирование реализации инноваций;

7) мотивация персонала в инновационном развитии фирмы;

8) продажа новых продуктов и услуг на рынке.

Вышеперечисленные модули построены по принципу сети, охватывающей персонал предприятия, менеджеров, потребителей, внешних контрагентов и независимых экспертов [1]. При разработке инновационной модели взаимодействие с внешними контрагентами, анализ информационного пространства, управление интеллектом внешнего мира, прием и регистрация новых идей выполняют функции сбора и анализа новых идей, реализуемые инструментарием контроллинга.

В основе создания модулей лежат:

- технологии персонифицированного взаимодействия производителя с потребителями и каналами сбыта;

- методики создания информационных баз данных, позволяющих управлять потенциальным и текущим спросом на рынке;

- экономический механизм формирования и использования новых знаний;

- методики организации инновационного блица;

- технологии управления скоростью реализации инноваций;

- система показателей эффективности инновационной деятельности;

- приемы, облегчающие вывод нового продукта или услуги на рынок;

- методики разработки по заказу клиента инновационных идей.

В основе управления инновационной деятельностью лежит определение приоритетов новых идей, поэтому их целесообразно распределять по трем группам:

1) идеи, требующие реализации в срочном порядке;

2) идеи, требующие реализации в ближайшее время;

3) идеи, использование которых возможно в перспективе.

Инновационная инфраструктура на заключительном этапе включает систему контроллинга в структуре информационной системы с формированием соответствующей службы, которая обеспечивает реализацию новой стратегии по следующему алгоритму:

1) формирование цели новой инновационной структуры, обеспечивающей динамичность роста и лидерство на рынке;

2) принимается решение об обновлении продуктов и бизнес-процессов с целью максимизации потребностей потребителей;

3) готовность вовлечь в процесс поиска новых идей и их реализации производителей и потребителей товара;

4) персоналу разъясняется необходимость инновационной стратегии.

Эффективная реализация инновационной стратегии предпринимательской структуры включает в себя:

1) подбор и описание актуальных модулей;

2) описание бизнес-процессов;

3) подготовку персонала к внедрению модулей;

4) обеспечение экспериментального внедрения инноваций;

5) внесение необходимых корректировок в элементы инфраструктуры и взаимосвязи подразделений и исполнителей.

Инновационная инфраструктура с элементами контроллинга позволяет повысить конкурентоспособность российских предпринимательских структур [5].

В настоящее время недостаточно проработаны показатели оценки инновационной деятельности и ее влияния на конкурентоспособность организаций (стран), критерии регулирования этой сферы на национальном и межправительственном уровнях. При этом следует отметить, что статистические показатели не отражают размеров потоков нововведений в инновационной сфере, их использование субъектами инновационной деятельности, а также влияние инновационной активности на конкурентоспособность и эффективность производства.

Н. Гапоненко выделяет четыре группы показателей, описывающих отдельные аспекты инновационной деятельности:

1) статистические показатели развития сферы исследований и разработок (ИиР), или статистика науки (затраты на исследования и разработки, численность исследовательского персонала и т.д.);

2) патентная статистика;

3) библиометрические данные о научных публикациях и индекс цитируемости;

4) технологический баланс платежей, характеризующий международный трансфер технологий.

Статистика науки как основной индикатор "интенсивности" инновационных процессов отражает лишь первую стадию инновационного цикла – производство новых знаний. Однако информация о самих знаниях, их объемах и конкретных субъектах инновационной деятельности, на которых они будут использованы, остается вне поля зрения данной области статистики. А такие важнейшие процессы, как освоение продуктовых и технологических инноваций, соотношения между базисными, улучшающими и псевдоинновациями, приток иностранных технологий на внутренний рынок и учет их качественных характеристик, импорт-экспорт лицензий, взаимосвязи между промышленностью и различными секторами науки, пропорции форм трансфера технологий совершенно не улавливаются статистической отчетностью. А это означает, что органы власти не владеют информацией, позволяющей анализировать положение в инновационной сфере и принимать адекватные решения в данной сфере.

Рецензенты:

Омарова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, зам. председателя Новгородского регионального отделения Вольного экономического общества России, г. Великий Новгород.

Федотова Галина Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры маркетинга и управления персоналом, ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород.

Библиографическая ссылка

Ким Л.В., Максимюк Н.Н., Мещеряков Г.В. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8255 (дата обращения: 03.02.2026).