Анализ демаскирующих факторов, сопровождающих пуск и полет средств воздушно-космического нападения (ракет-носителей, межконтинентальных баллистических ракет и др.) на активном участке траектории ее полета, показал, что известные методы их регистрации, лежащие в основе функционирования отдельных подсистем системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, обладают рядом недостатков. В этой связи целесообразна разработка новых методов регистрации, основанных на использовании других физических явлений, сопровождающих пуски ракет и позволяющих определить класс ракеты.

Целью исследований является разработка методического аппарата для определения класса ракеты-носителя на основе анализа ионосферных возмущений (ИВ), регистрируемых в районе пуска и траектории полета ракеты на сети приемных станций спутниковых радионавигационных систем (СРНС), а также построение структуры перспективной подсистемы ионосферного мониторинга, функционирование которой основано на использовании разработанной совокупности методик.

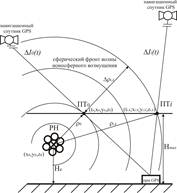

Рис. 1. Принцип формирования приемной решетки

Наиболее адаптированным для решения задачи регистрации перемещающихся ИВ, вызванных пусками ракет, является метод СРНС-мониторинга ионосферы. Метод характеризуется высоким пространственно-временным разрешением и основан на восстановлении ПЭС ионосферы по задержкам, приобретаемым двухчастотными навигационными сигналами на пути их распространения [2,5,6]:

![]() (1)

(1)

где ![]() – значение ПЭС вдоль луча «спутник – приемник»;

– значение ПЭС вдоль луча «спутник – приемник»; ![]() и

и ![]() – частоты и длины волн навигационных сигналов СРНС;

– частоты и длины волн навигационных сигналов СРНС; ![]() – приращения фазового пути радиосигналов, обусловленные их распространением;

– приращения фазового пути радиосигналов, обусловленные их распространением; ![]() – некоторый неизвестный начальный фазовый путь;

– некоторый неизвестный начальный фазовый путь; ![]() – ошибка в определении фазового пути.

– ошибка в определении фазового пути.

Совокупность лучей «приемник – спутник» в заданном регионе образует территориально разнесенную приемную решетку (рис. 1), каждый элемент которой в момент времени t характеризуется измеренным значением ПЭС ![]() и координатами

и координатами ![]() ,

, ![]() и

и ![]() соответствующей подионосферной точки (ПТ) – точки пересечения луча «приемник – спутник» с плоскостью на высоте максимума ионизации F-области ионосферы [1].

соответствующей подионосферной точки (ПТ) – точки пересечения луча «приемник – спутник» с плоскостью на высоте максимума ионизации F-области ионосферы [1].

1 методика: Методика обнаружения и оценки параметров ИВ, регистрируемых на протяженных территориально разнесенных решетках приемников СРНС.

Методика оценки параметров ИВ, регистрируемого протяженной территориально разнесенной приемной решеткой, основана на автокорреляционном пространственно-многоканальном приеме и включает в себя две стадии: экспериментальная стадия и стадия моделирования.

Экспериментальная стадия предполагает когерентное суммирование всех рядов ПЭС приемной решетки, с целью получения суммарного ряда ПЭС, для которого энергия полного сигнала ионосферного отклика максимальна. Для реализации стадии моделирования использовалась упрощенная математическая модель, соответствующая одной из гипотез о динамике распространения ИВ в пределах приемной решетки: в виде плоского или сферического фронта. В ходе исследований установлено, что только определенные комбинации начальных параметров модели отразят пространственно-временную динамику экспериментально наблюдаемого возмущения оптимальным способом. В этом случае энергия смоделированного суммарного ряда ПЭС будет близка к значению энергии суммарного ряда, полученного на экспериментальной стадии обработки. Это является критерием соответствия модельного и экспериментально наблюдаемого ИВ. Соответствующие значения входных параметров модели являются оценками пространственно-временных параметров экспериментально наблюдаемого ИВ [1, 3].

2 методика: Методика получения распределения амплитуд откликов ПЭС ионосферы, регистрируемых во время пусков ракет-носителей различного класса в различных сезонно-суточных и геомагнитных условиях.

Для более точного определения класса мощности ракеты проводились детальные экспериментальные исследования по определению влияния различных условий регистрации на амплитуду регистрируемых откликов ПЭС. Для этого были построены статистические зависимости амплитуды регистрируемых откликов ПЭС от удаления до источника ИВ, от ракурсных условий.

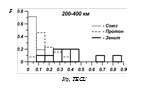

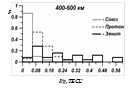

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы:

1. Независимо от типа ракеты-носителя амплитуда отклика ПЭС ионосферы возрастает с увеличением удаления и достигает максимума на расстоянии 400 км от траектории полета ракеты-носителя. Дальнейшее увеличение расстояния приводит к уменьшению амплитуды ПЭС.

2. В зависимости от мощности ракеты-носителя, уменьшение амплитуды отклика на расстоянии свыше 400 км может носить экспоненциальный или колебательный характер. Следовательно, при анализе амплитуды отклика необходимо учитывать удаление точки его регистрации от источника.

3. Максимальные значения амплитуд откликов ПЭС соответствуют диапазону ракурсных углов от 80 до 100 градусов. Далее использовались только эти отклики.

Были построены статистические зависимости амплитуды регистрируемых откликов ПЭС от сезонно-суточных и геомагнитных условий регистрации, путем группировки всего экспериментального материала, разбиения его по одному выбранному фактору и усреднения всех остальных. Анализ всех полученных гистограмм показал, что для получения правильного распределения экспериментального материала необходимо учитывать сезонно-суточные и геомагнитные условия регистрации, а также удаление точки регистрации от источника ИВ и ракурсные условия.

Распределения амплитуд откликов ПЭС получены в виде гистограмм (рис. 2) для летних, дневных и спокойных геомагнитных условий, которые строились в соответствии с известной методикой построения статистического ряда [1,3].

Рис. 2. Гистограммы распределения амплитуд на различных интервалах дальности

3 методика: Методика определения класса мощности источника ИВ основана на решении статистической задачи различения сигналов откликов ПЭС ионосферы по амплитуде.

Для решения этой задачи анализируется массив из ![]() отсчетов амплитуд

отсчетов амплитуд ![]() откликов ПЭС, регистрируемых вдоль

откликов ПЭС, регистрируемых вдоль ![]() разных лучей «спутник – приемник» на разных удалениях

разных лучей «спутник – приемник» на разных удалениях ![]() от траектории полета ракеты. На основании их анализа необходимо определить наиболее вероятный класс

от траектории полета ракеты. На основании их анализа необходимо определить наиболее вероятный класс ![]() ракеты, полет которой может вызвать соответствующие изменения в ионосфере [4].

ракеты, полет которой может вызвать соответствующие изменения в ионосфере [4].

Решение задачи отнесения единичного отклика ПЭС, наблюдаемого на удалении ![]() (где k – номер интервала дальности регистрации отклика) к ракете j-го класса, осуществляется с использованием теоремы гипотез (формулы Байеса), путем нахождения соответствующих вероятностей

(где k – номер интервала дальности регистрации отклика) к ракете j-го класса, осуществляется с использованием теоремы гипотез (формулы Байеса), путем нахождения соответствующих вероятностей ![]() по известным, экспериментально полученным в работе распределениям амплитуд откликов ПЭС.

по известным, экспериментально полученным в работе распределениям амплитуд откликов ПЭС.

Условная вероятность принадлежности i-го отклика с амплитудой ![]() , регистрируемого на k-том интервале дальности, к j-ому классу ракет

, регистрируемого на k-том интервале дальности, к j-ому классу ракет ![]() находится из гистограмм, полученных на основании статистической обработки экспериментальных данных амплитуд ионосферных откликов ПЭС. Тогда, определение принадлежности каждого отклика к тому или иному классу РН будет осуществляться по критерию максимума следующих вероятностей:

находится из гистограмм, полученных на основании статистической обработки экспериментальных данных амплитуд ионосферных откликов ПЭС. Тогда, определение принадлежности каждого отклика к тому или иному классу РН будет осуществляться по критерию максимума следующих вероятностей:

![]() , (2)

, (2)

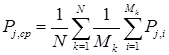

Вероятности принадлежности ракеты, наблюдаемой методом СРНС-мониторинга, к тому или иному классу определяются путем усреднения вероятностей ![]() по количеству всех откликов, регистрируемых на сети приемных станций по формуле:

по количеству всех откликов, регистрируемых на сети приемных станций по формуле:

, (3)

, (3)

где ![]() – количество интервалов дальности,

– количество интервалов дальности, ![]() – номер интервала дальности,

– номер интервала дальности, ![]() – количество откликов, зарегистрированных на

– количество откликов, зарегистрированных на ![]() -ом интервале дальности,

-ом интервале дальности, ![]() – номер отклика,

– номер отклика, ![]() – номер класса ракеты.

– номер класса ракеты.

Класс ![]() , для которого вероятность

, для которого вероятность ![]() максимальна, считается оценкой

максимальна, считается оценкой ![]() класса ракеты, наблюдаемой методом СРНС-мониторинга [1,4].

класса ракеты, наблюдаемой методом СРНС-мониторинга [1,4].

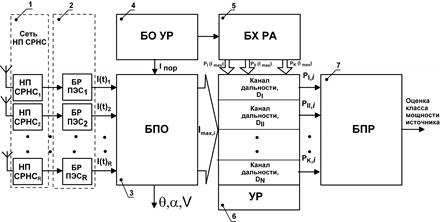

В заключение исследований разработана структура перспективной подсистемы ионосферного мониторинга пусков ракет-носителей и определения их класса, которая базируется на разработке устройства оценки класса ракеты-носителя, принцип работы которого основан на использовании разработанного методического аппарата (рис. 3).

Выводы

Практическая реализация технических предложений позволит повысить чувствительность обнаружения ИВ и точность определения направления его прихода и скорости его распространения за счет увеличения степени синфазности сложения рядов вариаций ПЭС при их пространственно-временной обработке, а также повысить точность оценки класса источника ИВ за счет учета удаления регистрируемых ионосферных откликов от источника, учета состояния фоновой ионосферы и гелио-геофизической обстановки.

Рис. 3. Перспективная подсистема ионосферного мониторинга пусков ракет

1 – сеть навигационных приемников СРНС, 2 – блок расчета ПЭС, 3 – блок промежуточной обработки, 4 – блок оценки условий регистрации, 5 – блок хранения распределений амплитуд, 6 – устройство различения, 7 – блок принятия решения

Исследование проведено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14В37.21.2067.

Рецензенты:

Габриэльян Дмитрий Давидович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры "Радиоэлектроника", Минобрнауки России, Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал), ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», г. Ростов-на-Дону.

Звездина Марина Юрьевна, доктор физико-математических наук, доцент, заведующая кафедрой "Радиоэлектроника", Минобрнауки России, Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Дисенов А.А., Кирюшкин В.В., Черепанов Д.А., Безуглов Д.А. МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПУСКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8240 (дата обращения: 22.01.2026).