Введение

Одним из наиболее постоянных лабораторных показателей диагностики заболеваний инфекционно-аллергического генеза (глистных инвазий и аллергических болезней) является стойкая эозинофилия, относительный уровень которой иногда может достигать 90 % от количества циркулирующих в периферической крови лейкоцитов [1]. Несмотря на повышенный интерес исследователей к проблеме эозинофилий, в настоящее время механизмы и целесообразность развития гиперэозинофилии крови при патологических процессах изучены недостаточно, а имеющиеся в современной литературе данные касаются, в основном, лишь клинической стороны вопроса.

Исследованиями последних лет было показано, что эозинофил остается одной из наиболее агрессивных эффекторных клеток при возникновении противопаразитарного и противоаллергического иммунитета [2]. Эозинофильные гранулы служат источником большого количества цитотоксических продуктов, повышенное содержание которых обусловливает формирование высокого микробиоцидного потенциала, действующего не только в отношении инородных субстанций, но и окружающих тканей. Таким образом, эозинофилы являются одним из характерных и постоянных маркеров развития паразитоза и аллергии в организме [3]. Эозинофилия – повышение абсолютного количества эозинофилов в крови (более 0,4*109/л у взрослых и 0,6*109/л у детей в абсолютных единицах). Наиболее часто сопровождаются эозинофилией паразитарные заболевания и атопическая аллергия. При аллергических состояниях эозинофилия обычно умеренная – от 0,2 до 1,5*109/л. [4]. Эозинофилы – форменные элементы крови, разновидность полиморфно-ядерных лейкоцитов, обнаруживаемые в крови и тканях, отличающиеся наличием в цитоплазме специфических гранул, эозинофильная зернистость которых, поглощая кислую краску, окрашивает их в красно-оранжевый цвет [5].

В настоящее время благодаря значительному расширению методов лабораторных исследований и внедрению новых технологий в клинической практике появилась возможность детального изучения морфометрических и морфологических особенностей эозинофилов и их плотностных характеристик. В изученной нами литературе не имеется четких представлений о зависимости размеров эозинофилов и их активности при наличии в периферической крови специфических антител к тем или иным глистам. Также ранее не изучалось изменение показателей количественных, морфологических и функциональных особенностей эозинофилов при различном уровне антител к паразитам.

Целью исследования явилось изучение зависимости стереометрических характеристик эозинофилов от внутриклеточного содержания катионных белков и пероксидазы у больных с эозинофилией различного генеза.

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 118 человек. Из них 39 человек с диагнозом амброзийный поллиноз городского аллергологического кабинета, средний возраст 29±1,12 лет, 34 – пациенты гельминтологического центра Ставропольской Краевой клинической инфекционной больницы с подтвержденным диагнозом токсокароз, средний возраст 44,7±6,1 лет. Контрольную группу составили 45 здоровых людей соответствующего возраста, добровольно согласившихся на исследование, средний возраст 37±2,25 лет.

Подсчет эозинофилов и оценка плотности гранул осуществлялись методом световой микроскопии препаратов, окрашенных по методу Романовского. Визуально подтверждение плотностных характеристик клеток проводилось с помощью морфометрических параметров на аппаратно-программном комплексе «Мекос-Ц».

Основываясь на том факте, что усиление цитотоксичности эозинофилов может быть определено их повышенной дегрануляцией, нами были проведены реакции на присутствие пероксидазы и катионных белков в цитоплазме эозинофилов. Для оценки среднего цитохимического коэффициента пероксидазы (СЦКП) препараты окрашивались по методу Эпштейна, катионных белков (СЦККБ) по методу Шубича с бромфеноловым синим. Принцип методов основан на образовании в процессе реакций окрашенных, плохо растворимых веществ, являющихся либо непосредственно продуктами реакций, либо возникшими при участии этих продуктов. Степень окрашивания оценивали в баллах от 0 до 3.

Изучение закономерности изменений структурных свойств мембраны эозинофилов нормальной и пониженной плотности на субнанометровом пространственном разрешении проводилось методом сканирующей зондовой микроскопии при помощи атомно-силового микроскопа «Интегра Прима» в ИТЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» Северо-Кавказского федерального университета.

В сканирующих зондовых микроскопах исследование рельефа поверхности мембраны проводился с помощью специальным образом приготовленных микрозондов в полуконтактном режиме, основанном на регистрации параметров взаимодействия колеблющегося кантилевера с поверхностью.

Статистическую обработку данных проводили с привлечением методов параметрического анализа с использованием пакета “Microsoft Office XP”. Определяли основные характеристики описательной статистики: среднее (Х), ошибку среднего (м) и среднеквадратичное отклонение (δ). Достоверность различия средних определяли по критерию Стьюдента (t) для коэффициентов вариации, уровень значимости p выбран менее 0,05.

Результаты и обсуждения

При оценке данных морфометрии было установлено, что для больных аллергией характерно меньшее количество эозинофилов с пониженной оптической плотностью цитоплазмы, то есть клетки более насыщены гранулами, что подтверждено данными морфометрического анализа. Так, удельная оптическая плотность по зеленой и синей компоненте и интегральный показатель оптической плотности цитоплазмы ИОП у больных с глистными инвазиями составили 0,554±0,006 усл. ед., 0,319±0,004 усл. ед. и 0,736±0,006, а у аллергиков 0,541±0,004 усл. ед, 0,282±0,002 усл. ед. и 0,705±0,005 соответственно, при этом достоверность различия показателей определялся на уровне р≤0,01.

Это позволило провести количественную оценку морфофункционального состояния клеток, использовали параметр высоты клетки, которую определяли как максимальную высоту профиля относительно подложки (h = 0). С помощью специальной программы обработки изображений и оценивали максимальные величины микровыростов, перепада высот. Важнейшими в функциональном отношении являются внутриклеточные катионные протеины. Основываясь на факте, что обусловливающее значительное усиление цитотоксичности эозинофилов может быть повышение их дегрануляции, нами проведено изучение цитохимического состава эозинофилов на присутствие в клетках катионных белков и пероксидазы. Для сопоставления результатов применена полуколичественная оценка результатов, а также был вычислен средний цитохимический коэффициент (СЦК) пероксидазы и катионных белков в эозинофилах. Результаты обследования 118 больных представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели цитохимического состава гранул и высоты мембраны эозинофилов у больных аллергией и токсокарозом (Х±м, р≤0,05)

|

Показатели/ Единицы измерения |

Контрольная группа (n=45) |

Больные аллергией (n =39) |

Больные токсокарозом (n =34) |

|

Пероксидаза (СЦКП), усл. ед. |

1,66±0,21* |

2,78±0,44 |

1,96±0,34 |

|

Внутриклеточные катионные белки (СЦККБ), усл. ед. |

1,83±0,44 |

1,94±0,12 |

1,83±0,46 |

|

Высота эозинофила (h),х10-9 |

450±20,1* |

234±38,10** |

660±25,6*** |

Достоверность различия показателей в группах:

* – больных аллергией и здоровыми;

** - больных токсокарозом и здоровыми;

*** - больных аллергией и больных токсокарозом.

Как видно из таблицы, наибольшее значение среднего цитохимического коэффициента пероксидазы (СЦКП) отмечается у больных аллергией, у больных токсокарозом увеличение среднего цитохимического коэффициента пероксидазы менее выражено (2,78±0,44 усл. ед. и 1,96±0,34 усл. ед., соответственно, р≤0,05), но тенденция к увеличению показателя по сравнению со значениями группы сравнения сохраняется. При исследовании среднего цитохимического коэффициента катионных белков (СЦККБ) эозинофилов периферической крови у больных аллергией установлено некоторое увеличение показателя, а в группе больных токсокарозом значения не отличаются по сравнению с группой здоровых (1,83±0,46 и 1,83±0,44, р >0,05). Статистический анализ данных высоты профиля мембраны эозинофилов относительно подложки позволил установить, что у больных аллергией самое низкое значение высоты мембраны, а в группе больных токсокарозом отмечается увеличение значения высоты профиля мембраны по сравнению с группой здоровых (660±25,6 нм и 450±20,1, соответственно, р>0,05).

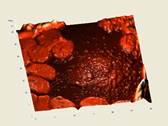

Методом атомно-силовой микроскопии в режиме 3D были получены трехмерные изображения плазматической мембраны эозинофила. На трехмерном изображении поверхности мембраны четко выявлялись контуры ядра и гранулы, находящиеся в цитоплазме и над ядром. Результаты представлены на рисунке 1.

а)  б)

б)

Рисунок 1. Изображение мембраны А – нормоплотностного эозинофила; Б – эозинофила пониженной плотности в режиме 3D методом АСМ

Заключение

Эозинофилы циркулирующего пула относительно богаты окислительно-восстановительными ферментами, и активность этих ферментов выявляется в виде гранул, которые группируются в различных участках цитоплазмы и над ядром. На молекулярном уровне функциональное сходство белков может достигаться схожестью архитектоники клетки. Ранее было установлено, что фазовая высота клеток отражает состояние хроматина в ядре и уровень его метаболизма в клетке. В результате исследований в сканирующем электронном микроскопе установлено, что эозинофилы периферической крови представляют неоднородную группу.

Таким образом, у аллергиков в периферической крови в отличие от больных токсокорозом преобладают эозинофилы с нормальной оптической плотностью цитоплазмы, которые более функционально активны. Методом атомно-силовой микроскопии установлено, что высота профиля мембраны эозинофила обусловлена цитохимическим составом гранул и пропорциональна оптической плотности цитоплазмы клетки.

Рецензенты:

Алиева Елена Васильевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии Института последипломного образования ФГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия», г. Ставрополь.

Джандарова Тамара Исмаиловна, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры анатомии и физиологии Института живых систем ФГАУО ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь.

Библиографическая ссылка

Эльканова А.Б., Ракитина Е.Л., Бондарь Т.П. ЗАВИСИМОСТЬ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭОЗИНОФИЛОВ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ ПРИ ЭОЗИНОФИЛИЯХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8238 (дата обращения: 22.01.2026).