Введение

Территория Пермского края расположена на северо-востоке Восточно-Европейской равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала. На севере граничит с республикой Коми, на западе – с Кировской областью и Удмуртской республикой, на юге – с республикой Башкортостан, на востоке – со Свердловской областью.

Климат Пермского края умеренно-континентальный с ярко выраженными 4 сезонами года, холодной продолжительной снежной зимой и теплым коротким летом. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января – 18,9 °C в северной и -14,9 °C в южной части края. Самым теплым месяцем является июль, температура +14,8 °C на северо-востоке до 18,7 °C на юго-западе. Продолжительность безморозного периода – 120 дней. Годовое количество осадков 450–600 мм на равнинной части и 700–1000 мм – в горной. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 180 дней [4].

Территория Пермского края неоднородна с ботанико-географической точки зрения. Наибольшими различиями в природных условиях, структуре растительного покрова и флористическом составе сосудистых растений обладают горная и равнинная части края. Кроме того значительное изменение растительного покрова можно заметить с изменением широты местности. Разнообразие растительности и флористического состава районов края отражает ботанико-географическое районирование [4].

Лобария легочная – один из видов лишайников, охраняемых в Российской Федерации, встречающийся на территории Пермского края. Этот вид внесен в Красную книгу Пермского края, его состояние в крае соответствует 2 категории редкости Красной книги Российской [1]. Помимо того вид охраняется во многих субъектах федерации, занесен в Красные книги Адыгеи, Республики Башкортостан, Мордовии, Сев. Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Приморского и Хабаровского краев, Архангельской, Иркутской, Кировской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской областей, Усть-Ордынского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На территории Пермского края лобария легочная была отмечена уже в ходе первых лихенологических исследований. В качестве обычного вида она указана в работах П. Н. Крылова [3] и А. Н. Окснер [7]. В работе последнего автора лобария легочная приводится для окрестностей города Перми в качестве обычного вида, в настоящее время в описанных в работе района этот лишайник обнаружить не удается. Современное состояние вида в крае изучалось в ходе планомерных лихенофлористических исследований, осуществляемых сотрудниками кафедры ботаники Пермского государственного педагогического университета.

Целью данного исследования является обобщение имеющихся данных о распространении эколого-фитоценотической приуроченности, обилии лобарии легочной в различных по физико-географическим и растительно-климатическим условиям района Пермского края.

Особенное значение изучение и охрана лобарии легочной приобретает в связи с тем, что этот вид обычно присутствует в местообитаниях других, более редких лишайников, таких как Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. – гетеродермия красивая, Sticta wrightii Tuck.– стикта Райта и Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W. L. Culb. et C. F. Culb.- цетрелия цетрариевидная, являясь признанным индикатором ненарушенности, длительного существования растительных сообществ.

Методы исследований

Поиск местообитаний редких лишайников осуществлялся в ходе полевых сезонов 2003–2012 годов. Географические координаты местообитания фиксировались с помощью спутникового навигатора GPS, система координат WGS-84.

Для оценки фитоценотической, экологической, синузиальной приуроченности Лобарии легочной с 2009 года проводилось изучение ее местонахождений геоботаническими методами. К настоящему времени проведены 51 описание во всех ботанико-географических районах края.

Стандартная методика геоботанических описаний (пробные площади по 100 м2, на каждой 10 учетных площадок по 1 м2 для описания мохового, травяного или кустарничкового ярусов) была дополнена специальными методами учета эпифитного покрова стволов деревьев. Учет численности и обилия эпифитов, в том числе и лобарии легочной, производился методом линейных пересечений [6].

Результаты

К настоящему времени в пределах Пермского края известно 78 местонахождений лобарии легочной.

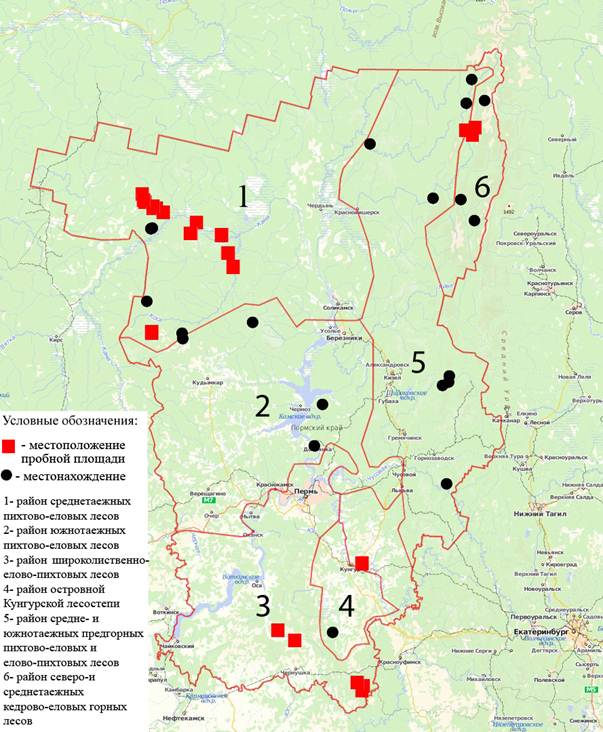

Распределение местонахождений по территории края весьма неравномерно (рис. 1). Наибольшее число известных точек приурочено к северной части края – горному району северо- и среднетаежных кедрово-еловых лесов (20 местообитаний) и равнинному – району среднетаежных пихтово-еловых лесов (30 местообитаний). В верховья р. Вишера, особенно в пределах Вишерского заповедника, вид встречается нередко, в некоторых местах достигая высокого обилия. Так, на северо-востоке Пермского края в осевой зоне Северного Урала, на южном склоне хребта Курыксар было обнаружено совместное компактное обитание редких видов лишайников. Отличительной особенностью данного местообитания от других является высокая численность и обилие редких лишайников. На местообитании площадью 1,7 км найдено 1205 деревьев рябины со слоевищами лобарии легочной [1].

Рис. 1. Местонахождения Lobaria pulmonaria на схеме Пермского края

В остальных ботанико-географических районах число местообитаний изучаемого вида значительно меньше. Так, в районе средне- и южнотаежных предгорных пихтово-еловых и елово-пихтовых лесов известно 10 местонахождений лобарии, в район островной Кунгурской лесостепи – 4, в районе широколиственно-елово-пихтовых лесов – 8, район южнотаежных пихтово-еловых лесов – 6.

Форофитами лобарии легочной на территории Пермского края в большинстве случаев служат лиственные породы. Так, среди изученных местообитаний в 21 лобария растет на рябине (Sorbus sp.), в 48 на осине (Populus tremula L.), в 11 на липе (Tilia cordata Mill.), в 7 на ивах (Salix sp.), в 3 на вязе гладком (Ulmus laevis Pall.). Лишь единичные слоевища отмечены на хвойных породах (2 раза на пихте и 1 раз на ели). В четырех точках лобария была найдена на скальных останцах среди мхов. В различных условиях лобария предпочитает различные форофиты. Так, в горных лесах района северо- и среднетаежных кедрово-еловых лесов, на склонах хребтов Северного Урала она заселяет почти исключительно стволы рябины. В равнинных районах юга края излюбленным форофитом для нее является липа, тогда как в северо-западных районах эту роль играет осина.

В большинстве случаев, независимо от вида форофита, лобария обнаруживается на наиболее старых и крупных деревьях. Для многих изученных местообитаний характерно обитание ее на наклонных, проросших мхами стволах. Зачастую, особенно в северо-западных районах можно наблюдать слоевища лобарии на сломанных, упавших стволах, гниющих пнях, причем на рядом стоящие здоровые деревья она не переходит. По-видимому, в таких местообитаниях вид исчезнет в ближайшие годы.

Наиболее существенные различия между фитоценозами с обитанием лобарии можно отметить между горными лесами, растущими на склонах хребтов и равнинными лесами, где в большинстве случаев вид обнаруживается в долинах. Наибольшего обилия и проективного покрытия лобария легочная достигает в горных лесах с примесью рябины сибирской в древостое, развивающихся в верхней части горно-лесного пояса на склонах некоторых хребтов Северного Урала (РИС. 2).

Рис. 2. Ствол рябины, покрытый слоевищами Lobaria pulmonaria. Хребет Курыксар

Лобария легочная на территории края произрастает в различных типах лесов. В южной части края, в районах широколиственно-елово-пихтовых лесов и островной Кунгурской лесостепи, вид встречен в мелкотравном смешанном сосново-березовом лесу, вязовнике снытевом с примесью липы, пихтарнике снытевом с примесью вяза и липы, липняке высокотравном с примесью березы, липняке с елью высокотравном, липняке снытевом, липняке высокотравном с примесью клена и вяза.

В равнинных районах северо-запада края лобария отмечена в Ельниках зеленомошниках мелкотравных с примесью березы и осины, осинниках мелкотравных с пихтой, пойменных ельниках высокотравных с березой, осиной и ивой, в пойменных ивняках высокотравных, в пойменных сероольшаниках с ивой высокотравных и осоковых (на низинных болотах), ельниках кустарниково-зеленомошных с пихтой и осиной, пойменных осинниках с елью мертвопокровных, ельниках травяно-сфагновых с осиной и березой.

В горных районах северо-востока края к типичным местообитаниям лобарии можно отнести: ельники-пихтарники с участием березы и рябины мелкопапоротниково-кисличные, рябинники с участием ели и пихты мелкопапоротниково-кисличные, рябинники с участием ели и пихты крупнопапоротниково-кисличные, смешанные елово-рябиновые крупнопапоротниково-высокотравные леса. Общей особенностью указанных здесь фитоценозов следует считать значительную разреженность древостоя.

Следует отметить существенное отличие между южными, северо-западными и северо-восточными районами обитания лобарии легочной по занимаемым ее местонахождениями элементам рельефа. Так, в южных районах лишь одно из местонахождений находится в пойме ручья, остальные на коренных склонах долин (5) и на водоразделах (11). В северных горных районах значительно преобладают местонахождения на склонах хребтов, особенно в верхней части горно-лесного пояса, на границе редколесий. Довольно часто встречается лобария и в поймах. Совершенно иная картина наблюдается в северо-западных районах края, здесь подавляющее большинство точек обнаружено в пойменных лесах (27 местонахождений), меньше на коренных склонах долин (9) и лишь одно на водоразделе.

Размеры слоевищ, их число и проективное покрытие возрастают с юга на север. Так, в южном районе широколиственно-елово-пихтовых лесов средняя сумма линейных пересечений со слоевищами лобарии на одной пробной площади составила 27 см. В то время как в северо-западном районе среднетаежных пихтово-еловых лесов эта величина достигает 84 см.

Подводя итоги исследования, можно отметить следующие основные моменты: в настоящее время, особенно в северо-восточных горных районах края лобария легочная нередко встречается в соответствующих местообитаниях. Вид охраняется в двух государственных заповедниках – «Вишерский» и «Басеги». Однако на ряде территорий (особенно в центральной, наиболее урбанизированной части края) вид исчез. Многие местообитания находятся под угрозой уничтожения из-за выборочных или сплошных рубок, трансформации растительного покрова. Отдельного изучения требует влияние антропогенного загрязнения атмосферы на численность лобарии.

Современное состояние вида на территории Пермского края соответствует 2 категории редкости Красной книги РФ (вид с сокращающейся численностью). В качестве рекомендаций можно предложить следующие меры охраны: придание статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) наиболее значительным по численности слоевищ и занимаемой площади местообитаниям вида в каждом из ботанико-географических районов. Четкое выполнение норм защиты водоохранных лесов. Разработка и применение методов реинтродукции вида на территории, где он обитал ранее, но исчез.

Работа выполнена при поддержке программы стратегического развития Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (грант ПСР НИР Ф-025).

Рецензенты:

Новоселова Лариса Викторовна, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры ботаники и генетики растений ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь.

Овеснов Сергей Александрович, доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры ботаники и генетики растений ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Карасев К.А., Селиванов А.Е. ОХРАНЯЕМЫЙ ЛИШАЙНИК LOBARIA PULMONARIA (L. ) HOFFM. НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ. // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8218 (дата обращения: 23.12.2025).