Введение

Волгоградская область обладает уникальными природными ресурсами. К их числу можно отнести и рукотворные лесные полосы, которые создавались десятки лет назад. Лесные насаждения играют исключительно важную роль в стабилизации экологических систем биосферы. Они выступают как экологический фактор оптимизирующего значения, участвуя в накоплении органических веществ, обогащении атмосферы кислородом, регулировании стока, смягчении климатических условий, охране почв и водных источников [5, 8].

Изучением причин усыхания и ухудшения общего состояния дубрав на территории России в разное время занимался ряд исследователей: Воронцов А. И., Щербин-Парфиненко А. Л., Кузьмичев Е. П., Арефьев Ю. Ф., Вакин А. Т., Озолин Г. П., , Крюкова Е. А., Шульга В. Д.; Григорьев А. С., Ширнина Л. В. и др. Авторы указывают, что ухудшение состояния и усыхания дубрав определяется сложным комплексом абиотических, биотических и антропогенных факторов.

Несмотря на детальную изученность болезней дуба, исследований устойчивости к комплексу патологических факторов не проводилось. В литературе мало освещены вопросы выявления биологической устойчивости морфобиологического разнообразия дуба по признаку толерантности к патогенным грибам и бактериям, особенно местных природных древостоев в различных условиях произрастания. Это даст возможность рекомендовать устойчивые виды и формы растений для дальнейшего размножения, внедрения их в производство, повышения долговечности и улучшения состояния насаждений из дуба.

Цель и задачи исследования

Учитывая актуальность этой проблемы и востребованность здоровых защитных лесных насаждений, нами была сформулирована цель научно-исследовательской работы: определение степени устойчивости дуба к комплексу патогенов, характерных для региона исследований, для выявления перспективных видов, гибридов и форм рода Quercus и внедрения в защитное лесоразведение.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

- Выявить морфобиологическое разнообразие: виды, гибриды, формы дуба, используемые для защитных лесных насаждений Волгоградской области.

- Определить степень устойчивости морфобиологического разнообразия дуба к абиотическим факторам и основным патогенам региона исследования, для рекомендации в практику защитного лесоразведения.

Материал и методы исследования

Для реализации поставленной цели проводились мониторинговые исследования биологического разнообразия фитопатологического состояния дуба. В вегетационный период 2008–2011 гг. были проведены рекогносцировочные и детальные патологические обследования защитных лесных насаждений, включающие другие сопутствующие породы. Изучение патологического состояния дуба осуществлялось путем анализа временных и постоянных площадок в 14 районах Волгоградской области. Детально обследовано 2250 деревьев с учетом экологических условий произрастания дуба. Исследования осуществлялись в защитных лесных насаждениях, на лесосеменных плантациях и дендрариях на территории Волгоградской области.

Лабораторные и полевые эксперименты проведены по соответствующим общепринятым методикам Кузьмичева Е. П., Куликовой Е. Г. (2002); Соколовой Э. С., Семенковой И. Г. (2003).

Степень поражения болезнями оценивали по 5-балльной шкале:

0 – здоровое дерево; 1 – поражено до 10 % кроны; 2 – поражено от 10 до 25 % кроны; 3 – от 25 до 50 %; 4 – более 50 %; 5 – полная гибель дерева.

Для определения общей устойчивости представителей рода Дуб к болезням применялась шкала баллов по степени устойчивости: 1 – высоковосприимчивые; 2 – восприимчивые;

3 – восприимчивые в слабой степени; 4 – устойчивые; 5 – высокоустойчивые.

Определение видового состава ассортимента и биоэкологической характеристики перспективных видов и форм рода Quercus осуществлялось путем визуального обследования насаждений, сбора гербария, отбора образцов для определения возбудителей болезней, работы с литературой, изучения проектной и отчетной документации по их созданию [2, 5, 8].

Развитие болезни определяли по формуле:

![]()

где R – интенсивность развития болезни (балл или %),

Σ (ab) – сумма произведений числа растений на соответствующий им процент поражения,

N – общее количество учтенных растений.

Биологические особенности изучаемых представителей рода Дуб оценены сотрудниками отдела биологии древесных пород ВНИАЛМИ: Маттисом Г. Я., Крючковым С. Н. и Калининой И. В. [2, 5].

Оценка солеустойчивости проводилась ими у потомства плюсовых деревьев в вегетационных сосудах в течение вегетационного периода. Оценку состояния сеянцев осуществляли по 5- балльной шкале С. С. Пятницкого.

Засухоустойчивость определялась в полевых условиях оценкой погибших от засухи насаждений, а также методом создания искусственной засухи по Н. И. Туманову с оценкой по 5-бальной шкале.

Морозоустойчивость оценивалась в полевых условиях подсчетом погибших деревьев, а также дополнительно проводилось искусственное промораживание 1-летних потомств в холодильной установке. Критической считалась температура, при которой погибло 50 % растений. Оценка морозоустойчивости велась по 5-и балльной шкале.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ MS Excel [4].

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе фитопатологического мониторинга защитных лесных насаждений была проведена оценка поражаемости дуба грибной и бактериальной инфекцией (таблица 1).

Таблица 1. Фитопатологическое состояние дуба черешчатого в защитных лесных насаждениях с различными типами смешения пород и монокультурах

|

Объект |

Схема смешения |

Возраст |

Развитие и распространение болезней R/P (%) |

|||||||

|

Мучнистая роса |

Некрозно- раковые |

Сосудистые микозы |

Бактериозы |

Гнили |

||||||

|

Смешанные посадки |

||||||||||

|

Качалинское опытное поле – д. черешчатый ф. пирамидальная |

5Дч, 5смз |

33 |

34,1 61,0 |

14,2 10,0 |

8,8 11,0 |

– |

– |

|||

|

Котовский р-он, Мокрая Ольховка - д. черешчатый |

6Дч, 2Вп, 1Ка, 1Б |

60-65 |

41,4 92,0 |

21,5 33,0 |

19,1 18,0 |

– |

– |

|||

|

ГУ Новоаннинский лесхоз |

6Дк, 4Дч |

28 |

13,7 27,0 |

17,2 35,0 |

12,0 16,0 |

4,8 7,0 |

_ |

|||

|

Иловлинский р-н. х. Вилтов – д. черешчатый |

7Дч, 2Тч,1Сл |

40-60 |

51,8 91,3 |

25,4 76,9 |

31,4 30,6 |

– |

3,3 8,3 |

|||

|

ГНУ Нижневолжская станция по селекции древесных пород - д. красный х д. черешчатый |

2 Дч, 2Яо, 1Кк,2с, 1Дк, 1Дч х Дк, 1 Дк х Дч |

50 |

12,7 20,0 |

6,2 5,0 |

0,2 1,0 |

– |

– |

|||

|

Новониколаевский р-он, х. Двойновский – д. черешчатый |

7Дч, 1Рб, 1Б, 1Ка |

47 |

53,6 100 |

21,5 42,3 |

27,0 20,0 |

6,4 15,0 |

– |

|||

|

Монокультуры |

||||||||||

|

Серафимовический р-н. х. Клетско-Почтовский – д. черешчатый |

10 Дч |

42 |

76,0 91,4 |

36,5 41,6 |

38,3 27,4 |

10,0 15,0 |

– |

|||

Условные обозначения:

Б – береза; Вп – вяз приземистый; Дч – дуб черешчатый; Дк – дуб красный; Дк х Дч – гибрид дуб красный х дуб черешчатый; Ка – клен американский; Кк – клен канадский; Рб – робиния лжеакация; Сл – слива колючая; смз – смородина золотистая; Тч – тополь черный; Яо – ясень обыкновенный.

Мониторинговые исследования свидетельствуют, что на территории области преобладают ослабленные различными факторами посадки с участием дуба. Доля их в защитных лесных насаждениях находится в пределах 30-40 %. Эти посадки характеризуются наличием деревьев с изреженной кроной, усыханием скелетных ветвей, присутствием деревьев с сухими вершинами и др. Отмечено, что ослабленность древостоев главным образом зависит от экологических условий произрастания, возраста, схемы смешения, расположения относительно оживленных автомагистралей и промышленных предприятий.

В защитных лесных насаждениях Волгоградской области преобладает дуб черешчатый. Этот вид включает фенологические формы (рано- и позднораспускающаяся), также различные морфоформы – раскидистая и пирамидальная. Нами учитывались рано- и позднораспускающиеся формы с раскидистой кроной. Ранораспускающаяся форма составляет – 59,4 %, позднораспускающаяся форма – 21 % (обе формы относятся к раскидистой морфоформе) и 12 % – пирамидальная форма. Значительно реже встречается североамериканский вид – дуб красный (Q. rubra) – 5,7 %, гибрид дуб черешчатый х дуб красный – 0,9 %, гибрид дуб красный х дуб черешчатый – 0,7 %, дуб монгольский, дуб пушистый и дуб Гартвиса малочисленны на территории Волгоградской области и составляют – 0,3 %.

Оценка и выявление древесных пород, устойчивых к возбудителям заболеваний, характерных для конкретной местности, является наиболее эффективным и перспективным методом защиты растений.

Нами была проведена эколого-биологическая оценка устойчивости видов, гибридов, форм дуба к абиотическим и биотическим условиям биотопов, в результате чего определена степень устойчивости биоразнообразия рода Quercus (таблица 2).

Таблица 2. Интегральная оценка устойчивости видов, гибридов, форм дуба

(по данным отдела биологии ВНИАЛМИ: *Г. Я. Маттиса, С. Н. Крючкова,**А. П. Иозуса, 2008, И. В. Скуратова)

|

Морфобиологическое разнообразие |

Степень устойчивости к болезням, балл |

Солеустойчивость, балл |

Засухоустойчивость, балл |

К прочим экологическим факторам, балл |

|

Дуб черешчатый q. robur форма ранораспускающаяся форма позднораспускающаяся форма пирамидальная |

3 2 4 |

3* 2* 4* |

3* 2* 4* |

3** 3** 4* |

|

Дуб красный q. rubra Гибриды: - дуб красный х дуб черешчатый - дуб черешчатый х дуб красный |

4

4 4 |

3*

3** 3** |

3*

4** 4** |

3*

4** 4** |

Шкала баллов по степени устойчивости:

-

– высоковосприимчивы;

-

– восприимчивы;

-

– восприимчивы в слабой степени;

-

– устойчивое;

-

– высокоустойчивое.

Данные мониторинговых исследований представлены в таблице 1. Из таблицы следует, что все обследованные виды, гибриды и формы дуба поражены заболеваниями в различной степени. Изученные виды, гибриды и формы отличаются по засухо- и солеустойчивости. При этом пирамидальную форму дуба черешчатого можно определить как более устойчивую, среди остальных форм того же вида, в отношении комплекса патологий и абиотических факторов (табл. 2).

Идентифицирован видовой состав возбудителей наиболее вредоносных заболеваний дуба, грибного и бактериального происхождения. Для проведения селекционных работ и введения в практику защитного лесоразведения более перспективных видов, гибридов и форм определялась их устойчивость:

-

к мучнистой росе (возбудитель болезни – Microsphaera alalphitoides Griff. et Maubl.);

-

сосудистому микозу, вызываемому грибами из рода Ceratocystis (C.roboris (Georg. et Y.Teod.) Potl., C.kubanicum (Scz.-Par.) Potl., (конидиальные стадии – Graphium rоboris Schv., Verticillium sp., Cephalosporium sp. Hyalodendron sp., Rhinotrichum sp.).

-

некрозно-раковым патологиям (поперечный рак дуба – возбудитель – бактерия Pseudomonas quercina Schem.; виллеминиевый некроз дуба – возбудитель – Vuilleminia comedens Maize;

-

гнилевым патологиям (опенок осенний – Armillariella mellea (Fr.) Karst.; ложный дубовый трутовик – Phellinus robustus (Karst.) Bourd, et Galz.);

-

бактериозам (бактерии из рода Ervinia и Pseudomonas).

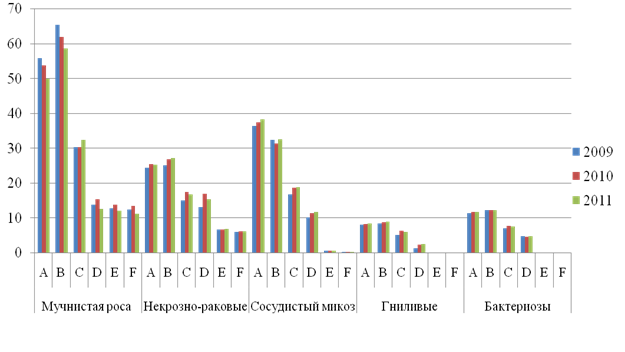

Выявлена более высокая устойчивость пирамидальной формы (Quercus robur f. fastigiata) к мучнистой росе, поражаемость – 30,3 %, в сравнении с раскидистой (рано- и позднораспускающейся формой дуба черешчатого) – 53,1 % и 61,9 % соответственно. Дуб красный и его гибрид с дубом черешчатым оказались более устойчивы к комплексу самых распространенных и вредоносных патогенов (мучнистая роса, сосудистые и некрозно-раковые патологии).

У пирамидальной формы дуба черешчатого прослеживается четырехлетняя закономерность в более низкой поражаемости некрозно-раковой патологией 16,4 % в сравнении с ранораспускающейся – 25,0 % и позднораспускающейся формой – 26,2 %. Дуб красный также проявляет закономерность низкой поражаемости – 15,1 %. Из гибридов более устойчив – дуб красный х дуб черешчатый.

Гнилевые патологии, не типичные для региона исследования, имеют незначительную долю в общей картине инфекционного фона дубовых насаждений. Дуб пирамидальной формы поражен на 5,8 %, а раскидистой на – 8,3 %. Пораженность дуба красного возбудителями гнилевых болезней не превышает 2,5%, гибриды его с дубом черешчатым подвержены гнилевой патологии в меньшей степени (рисунок 1).

Оценка пораженности форм дуба черешчатого сосудистой патологией грибного происхождения показала различную степень поражения: пирамидальная форма поражается в наименьшей степени – 18,0 %, в то время как позднораспускающаяся форма – 32,0 %, а ранораспускающаяся форма – 37,4 %. Дуб красный и его гибриды с дубом черешчатым более резистентны к сосудистым патологиям – 11,0 % , 0,6 % и 0,2 % соответственно.

Сравнительная оценка устойчивости форм дуба черешчатого (раскидистой и пирамидальной) к бактериозам показала наибольшую устойчивость пирамидальной формы дуба черешчатого. Дуб красный и его гибриды с дубом черешчатым бактериозами поражены в низкой степени (рисунок 1).

- – д. черешчатый ф. ранораспускающаяся (Quercus robur);

- – д. черешчатый ф. позднораспускающаяся (Quercus robur);

- – д. черешчатый ф. пирамидальная (Quercus rubra х Quercus robur);

- – д. красный (Quercus rubra);

- – д.черешчатый х д.красный (Quercus robur х Quercus rubra);

- – д.красный х д.черешчатый (Quercus rubra х Quercus robur).

Рисунок 1. Пораженность болезнями дуба в защитных лесных насаждениях,

Волгоградская область 2009–2011 гг.

Выводы

Таким образом, анализ биологического разнообразия дуба выявил комплексную устойчивость отдельных видов, форм и гибридов дуба к абиотическим и патологическим факторам региона исследования, что позволяет рекомендовать их для повышения жизнеспособности и оздоровления лесоаграрных ландшафтов. В целях повышения устойчивости и оздоровления дуба в защитных лесных насаждениях вводить устойчивые виды, формы и гибриды: ранораспускающуюся форму и пирамидальную форму дуба черешчатого, дуб красный и его гибриды с дубом черешчатым.

Рецензенты:

Степанов Александр Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник Всероссийского института агролесомелиорации Россельхозакадемии, г. Волгоград.

Литвинов Евгений Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой «Агроэкология и защита растений» Волгоградского государственного аграрного университета, г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Скуратов И.В., Крюкова Е.А. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВИДОВ, ГИБРИДОВ И ФОРМ РОДА QUERCUS К ЭКОЛГО-ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8204 (дата обращения: 11.02.2026).