Введение. Современный врач любой специальности должен быть профессионалом, уверенно ориентирующимся в многообразии научно-клинической информации, мгновенно принимающим грамотные решения и владеющим высокоточными практическими умениями и навыками. В то же время, по заявлению министра здравоохранения РФ В. И. Скворцовой, «планка научных знаний российских врачей остановилась на уровне середины 80-х годов 20 века» (08.05.2012 г. «Всероссийский общественный форум медицинских работников»). В связи с этим, очевидно, что корпоративная медицина должна активно использовать потенциал дисциплинарных, междисциплинарных проблемно-ориентированных, а также свободных поисковых исследований в процессе научного обеспечения деятельности врачебных кадров [1; 2]; содействовать формированию среди врачей восприимчивой научной среды. Проблема заключается также в том, что изменение уровня и качества жизни обусловило императив здорового, в том числе, и профессионального долголетия.

Материалы и методы. С целью изучения мнения врачей относительно организации научной работы в медицинских учреждениях и научных изысканий геронтологического профиля нами проведен социологический опрос. Объектом исследования выступили врачи медицинских учреждений железнодорожного транспорта. Отбор респондентов осуществлялся методом случайной выборки. Нас интересовало две группы вопросов: первая, связанная принципиальной готовностью врачей к научной работе, вторая – конкретно к исследованиям геронтологического профиля.

В качестве инструментария исследования разработана анкета из 63 вопросов, сгруппированных по трем разделам в соответствии со следующей тематикой: а) оценка социального и медицинского статусов врача, б) оценка вузовской креативности врача и в) оценка организации научной работы в учреждении по месту работы.

Результаты исследования и их обсуждение. Структура места работы анкетируемых врачей соответствует структуре сети учреждений ОАО «РЖД». Среди опрошенных: 1,4 % – работники дорожных больниц (поликлиник), 55,4 % – отделенческих больниц (поликлиник), 39,6 % – узловых, 0,7 % – линейных, а также 2,9 % – территориальных ЛПУ (в случае, если врач НУЗ является внешним совместителем). В должности главного врача работают 1,4 % респондентов, заместителя главного врача – 2,9 %, заведующего отделением – 15,8 %, ординатора – 11,5 %, участкового врача – 20,1 %, узкого специалиста – 46,0 %, лаборанта – 2,2 %.

Среди всех анкетируемых научной деятельностью занимаются только 2,2 %, а имеют ученую степень не более 1 % врачей. Все они – кандидаты наук. При этом научная степень ими была получена до начала работы в больницах ОАО «РЖД». Занимающиеся научными изысканиями врачи ОАО «РЖД» осуществляют эту деятельность в качестве доцентов, ассистентов и аспирантов. Стаж работы в научных исследованиях, превышающий 5 лет, имеют 0,7 % опрошенных, а 2,2 % – менее 5 лет.

Минимизация научно-исследовательской деятельности практикующих врачей наблюдается даже в том случае, если в лечебно-оздоровительном учреждении (ЛПУ), в котором они работают, функционируют кафедры ведущих вузов страны (среди работников кафедр остепененность достигает 81,0 %). Ни одни научный сотрудник этих кафедр не работает в медицинских учреждениях железнодорожного транспорта).

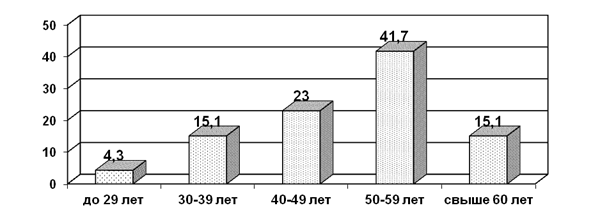

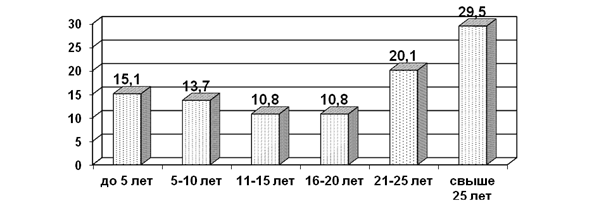

Возрастная структура респондентов выглядит следующим образом: до 29 лет – 4,3 %, 30–39 лет – 15,1 %, 40–49 лет – 23,0 %, 50–59 лет – 41,7 % и 60 лет и старше – 15,1 % (рис. 1). Средний возраст опрошенных врачей составил 49,9 лет, что соответствует демографической ситуации в стране и согласуется со статистическими показателями по медицинской отрасли. Стаж работы по специальности в данном учреждении до 5 лет имеют 15,1 % врачей, 5–10 лет – 13,7 %, 11–15 лет – 10,8 %, 16–20 лет – 10,8 %, 21–25 лет – 20,1 %, свыше 25 лет – 29,5 % (рис. 2). Наблюдается некоторая несогласованность между возрастом врачей и их стажем, что, видимо, является отражением текучести кадров в ведомстве. Кроме того, заметен крен в сторону старших возрастных групп врачей, что, наряду с предыдущим выводом, позволяет предположить невысокую степень привлекательности для молодых врачей работы в данной структуре или же недостаточную эффективность кадровой политики в этом направлении деятельности ОАО «РЖД». В то же время указанная специфика (увеличение доли специалистов старших возрастов) является общим демографическим трендом, который необходимо учитывать при разработке мер и мероприятий в рамках медицинских учреждений.

Положительным моментом является то, что более трети опрошенных лиц (34,5 %) имеют высшую категорию, 27,3 % – первую и 7,9 % – вторую. Не ответили на этот вопрос –30,2 % опрошенных, что позволяет предположить отсутствие у них категории. Сертификат специалиста имеют – 95,0 %.

Рис. 1. Возраст врачей НУЗ ОАО «РЖД» (%)

Рис. 2. Стаж врачей НУЗ ОАО «РЖД» (%)

Последнее повышение квалификации или переподготовку 88,5 % проходили менее 5 лет назад, из них 24,5 % – менее года назад, 18,0 % – менее двух лет и 15,1 % – менее трех. Это позволяет утверждать, что предпосылки для обновления знаний врачей созданы.

Говоря о специальных навыках ведения научной работы, отметим, что большинство анкетируемых не обучались вопросам медицинской статистики (82,0 %), в аспирантуре – 81,3 %, а обучение в ординатуре прошли только 17,3 % врачей, в основе своей, в очной форме. Иначе говоря, базу навыков для научно-исследовательской работы получила лишь незначительная часть врачей.

По полученным ответам можно судить о том, что, будучи студентами, респонденты добросовестно и с интересом осваивали выбранную профессию. Все лекции посещали 87,1 % респондентов, писали конспекты – 95,7 %. Но лишь половине опрошенных нравились лекции по теоретическому курсу (50,0 %); факультетские – 46,0 %, факультативные – 18,7 %. 45,3 % респондентов предпочитали классические лекции, с демонстрацией больных – 43,2 %, в форме диалога лектора с аудиторией – 25,9 %. В целом, 88,5 % опрошенных учились в вузе легко, увлеченно; 95,7 % постоянно получали стипендию. Достаточно велико число врачей, которые посещали занятия в научных студенческих кружках: 66,2 % опрошенных пришли в них по собственному желанию и 5,8 % – по рекомендации преподавателей. Результатами научной деятельности во время обучения в вузе у 49,6 % опрошенных стали выступления перед аудиторией, у 66,2 % – печатные статьи в научных журналах. Почти треть студентов (28,8 %) принимала участие в экспериментальных исследованиях, но только 4,3 % – поступили в аспирантуру.

Указанные данные позволяют судить, во-первых, о наличии определенного задела у врачей для осуществления научно-исследовательской работы, сформированного в вузе; во-вторых, что такие условия существуют и в рамках их профессиональной деятельности в настоящее время. В связи с чем, возникает вопрос о причинах выявленной выше ее минимизации. Ответу на данный вопрос был посвящен третий раздел анкеты.

По мнению опрошенных, организовывать научные исследования в ЛПУ должен главный врач или заместитель главного врача по медицинской части, о чем сообщают 15,8 % и 17,3 % соответственно. Однако 40,3 % респондентов считают, что никто не должен организовывать научные исследования в учреждении, а еще 30,9 % – не дали ответ на этот вопрос. Закономерно, по мнению опрошенных, ответственными за научную работу в больнице должны быть главный врач (так считает 28,8 % респондентов) или начмед (39,6 %). 28,8 % опрошенных врачей затруднились с ответом на вопрос об ответственных за научную работу лицах. Эти данные свидетельствуют о низком уроне актуализации для врачей проблемы научной работы и, следовательно, отсутствие мотивации к ней. Иллюстрируют этот вывод следующие данные. На вопрос анкеты «Есть ли у Вас желание самому (самой) заняться научными исследованиями?», положительно ответили 36,0 % работающих врачей, а отрицательно – 14,4 %. Каждый второй (49,6 %) ответа не дали. Иначе говоря, даже на нормативном уровне демонстрирует готовность к научной деятельности только треть опрошенных. Закономерно, деятельностный уровень готовности будет на порядок меньше.

Несмотря на минимизацию научной работы, по результатам анкетирования в ЛПУ, подавляющее большинство опрошенных (84,9 %) отмечают, что в их учреждениях проводятся научно-практические конференции с участием врачей и приглашением работников кафедр; 69,1 % врачей имеют опыт выступления перед врачебной аудиторией на врачебных совещаниях, общебольничных научно-практических конференциях и клинико-патанатомических конференциях, а 48,9 % респондентов выступали перед трудовыми коллективами железнодорожных предприятий с лекциями на общемедицинские темы; более трети (37,4 %) посещали клинические лекции. Но указанная активность не выливалась в научные исследования и не предопределила их. По-видимому, одна из причин этого – низкая эффективность организации этой деятельности и, отчасти, формализованный подход к ее осуществлению. Ведь, только 10,1 % врачей ЛПУ привлекались к научным исследованиям сотрудниками кафедр, базирующихся у них. И это при том, что только в 17,3 % НУЗ, в которых работают опрошенные, есть кафедры медицинских вузов (данное обстоятельство имеет географическую обусловленность).

Нужно отметить, что на совместную научную работу с кафедрами мединститутов рассчитывают не более 5,0 % опрошенных, что также ставит вопрос о «закрытости» кафедральной науки для подавляющей части врачей и низкой ориентированности кафедр на работу в этом направлении. Из желающих заниматься наукой 11,5 % сообщили, что хотели бы вести научные исследования в группе коллег, 15,8 % – в рамках своей практической деятельности – самостоятельно, но на кафедре мединститута. Таким образом, можно констатировать наличие определенного научно-исследовательского потенциала среди врачей ОАО «РЖД» в виде четверти из числа тех, кто заявляет о желании в том или ином виде заниматься такой деятельностью.

В результате проведенного выше нами анализа ситуации предсказуемым выглядит тот факт, что среди проблем, препятствующих занятию научной деятельностью в ЛПУ, подавляющее большинство опрошенных называют отсутствие мотивации: внутренней (такая работа не интересная) – 35,3 %, внешней (бесперспективна с точки зрения карьеры) – 30,9 %. Четверть врачей (25,2 %) оставили вопрос открытым. Кроме того, 58,3 % респондентов считают, что в современных условиях невозможно улучшить организацию научных исследований в коллективе, 70,5 % – оценили кадровый потенциал и оснащенность своего учреждения, с точки зрения обеспечения научных исследований, как недостаточные. Весомым доказательством первостепенного значения недостаточной мотивированности врачей в структуре проблем их низкой научно-исследовательской активности является и то, что 48,2 % не смогли ответить на вопрос о причинах такого положения дел.

Среди факторов, способных положительно повлиять на создавшуюся ситуацию, названы: понимание руководством больницы необходимости решения этой проблемы (19,4 %), креативность главного врача (16,5 %), административный ресурс (15,8 %), желание спонсоров ЛПУ (10,8 %), позитивное отношение в коллективе к сотрудникам, занимающимся научной работой (9,4 %). Наиболее значимые из перечисленных факторов, так или иначе, связаны с наличием «политической» воли руководства в данном направлении деятельности, кадровой политикой учреждения.

Каковы же все-таки резервы занятия научной работой врачей? Отвечая на данный вопрос, наиболее часто они связывают их: с Интернет-обучением и четким планом работы учреждения на год (29,5 % и 25,9 % соответственно); в некоторой степени – с ведением картотеки для регистрации научных исследований и рабочего журнала для документативных записей (15,1 % и 15,8 %); минимально – с организацией самозаписи на прием амбулаторных пациентов и телемедициной (7,9 % и 8,6 %). Как и в большей части предыдущих вопросов, треть респондентов затруднились выбрать вариант ответа.

Наше исследование позволяет сделать вывод о низком уровне актуализации научного потенциала медицинский учреждений ОАО «РЖД», который во многом обусловлен неэффективной организацией указанной деятельности и немотивированностью сотрудников. Соответственно, регулирующая деятельность руководства должна быть направлена, в первую очередь, на эти проблемные аспекты.

В то же время нам видится еще один принципиальный выход из создавшейся ситуации. Как отмечалось выше, регистрируемая нашим исследованием высокая доля возрастных специалистов в медицинских учреждений ОАО «РЖД» является общим демографическим трендом. Между тем, специалист старшего возраста – это, чаще всего, профессионал высокого уровня, которому здоровье позволяет реализовать свой потенциал и работать на благо людям еще многие годы. Более того, существует и высокая степень мотивации к продолжению ими профессиональной деятельности [7, с. 51–52].

Дело в том, что специфика пожилого возраста и отношение к специалистам этой возрастной категории со стороны других групп населения, в том числе статусных, –руководства организаций, органов государственного и муниципального управления, являются значимым фактором актуализации потенциала данной возрастной группы, которая занимает все большее место в структуре населения, в том числа работающего. Так, Т. В. Смирнова отмечает, что игнорированию пожилых работников как социально полезной группы способствуют негативные социальные стереотипы о старости и старении, которые содействуют закреплению практик дискриминации по возрасту в профессионально-деловой сфере. Это обуславливает особый интерес к изучению образа пожилого работника, выстроенного на основе геронтологических стереотипов в профессиональной среде [см.: 6, а также 2; 4; 5; 8].

Указанное объясняет то, что подавляющая часть опрошенных (82,2 %) положительно отвечают на вопрос: существует ли потребность в проведении специальных исследований, направленных на изучение возрастной специфики медицинских и медико-организационных проблем, тогда как 10,2 % – придерживаются обратного мнения и 7,6 % – затруднились на него ответить. Более половины опрошенных (59,6 %) сообщают, что готовы сами принять участие в таких исследованиях (не готовы – 1,6 %, затруднились ответить – 27,8 %). Но о реальной возможности принять в нем участие заявили всего 22,4 % респондентов, тогда как более трети (35,6 %) отрицательно оценили такую возможность, а 42,0 % затруднились ответить на данный вопрос. Таким образом, несмотря на явные тенденции к увеличению продолжительности жизни, императив здорового и активного профессионального долголетия, проблема участия врачей в научных исследованиях, в частности, в изучении проблематики потенциала специалистов старшей возрастной группы, находятся на периферии интересов большей части врачей.

Заключение. В заключение статьи отметим, что практическое здравоохранение, в т.ч. и в медицинских учреждениях железнодорожного транспорта, должно быть непосредственно связано с медицинской наукой. Но в современных условиях у рядового врача, как правило, недостаточно, как реальных стимулов, так и организационно-методических возможностей для участия в научном процессе. Одновременно с этим изменение возрастной структуры врачей, а также глобальный тренд повышения качества жизни человека, в целом обуславливают потребность в осуществлении научных изысканий геронтологического профиля. Все это требует разработки новых подходов к организации научной деятельности практических врачей.

Рецензенты:

Прощаев Кирилл Иванович, д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры внутренних болезней № 2 НИУ БелГУ, г. Белгород.

Ильницкий Андрей Николаевич, д-р мед. наук, первый заместитель директора АНО «НИМЦ «ГЕРОНТОЛОГИЯ», г. Москва.

Библиографическая ссылка

Кузнецов Э.С., Колпина Л.В. ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛЕВЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8165 (дата обращения: 03.02.2026).