Тема модернизация являлась актуальной во все периоды развития российской экономики, начиная с момента появления самого понятия в 60-е годы ХХ столетия и заканчивая статьей Д. Медведева «Россия, вперед!», в которой звучал призыв к переходу к новой, «умной» экономике [5]. Однако особую роль в структуре системного усовершенствования экономики России играет микроэкономическая модернизация, ядром которой является модернизация российских предприятий [3]. Предприятие в России было и остается основной ячейкой, своеобразной структурной единицей в масштабной системе народного хозяйства. Это связано с тем, что, во-первых, на уровне предприятия взаимодействуют и реализуются все виды модернизации на основе разнообразной ресурсной базы. Во-вторых, деятельность и структура предприятия тесным образом переплетаются с функционированием предприятия, и все изменения, которые имеют место в обществе, параллельно воздействуют на предприятия.

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении основных аспектов процессов модернизации на уровне предприятия и дальнейшей разработке практических рекомендаций по их интеграции в систему экономических связей. Исследование производилось посредством метода анализа и синтеза, графического, описательного методов с опорой на труды отечественных авторов, посвященные изучению вопросов модернизации в контексте микроэкономики.

Прежде чем составить ясную картину о склонности предприятий к процессам обновления, протекающих в русле модернизационных преобразований, стоит обратиться к статистическим материалам исследования.

Все большее количество предприятий не закупают оборудование более двух месяцев подряд. С учетом сохраняющейся недостаточной уверенности руководства предприятий в будущем ожидать начала активизации их инвестиционной деятельности и реструктуризации производства не приходится (табл. 1).

Таблица 1 – Доля промышленных предприятий, не закупавших оборудование два и более месяцев подряд, % [4]

|

Годы |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

Значения |

30 |

33 |

48 |

45 |

Технологические инновации осуществляют менее десяти процентов предприятий [4]. Это объясняется отсутствием адекватной поставленным задачам институциональной и технической базы, высококвалифицированных специалистов с техническим образованием, а также рядом причин, среди которых фигурируют: недостаток собственных финансовых средств, высокий процент коммерческого кредита и сложность его получения для реализации инновационных проектов, неопределенность экономической ситуации в стране, а также инновационные риски (табл. 2).

Таблица 2 – Основные показатели инновационной деятельности предприятий добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды [4]

|

Го-ды |

Добыча полезных ископаемых |

Обрабатывающие производства |

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

|||

|

|

Уд. вес предпри-ятий, осущест-вляющих технологи-ческие инновации, в общем числе обследо-ванных предпри-ятий, % |

Уд. вес инноваци-онных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-ных товаров, выполнен-ных работ, услуг, % |

Уд. вес предпри-ятий, осущест-вляющих технологи-ческие инновации, в общем числе обследо-ванных предпри-ятий, % |

Уд. вес инноваци-онных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-ных товаров, выполнен-ных работ, услуг, % |

Уд. вес предпри-ятий, осущест-вляющих технологи-ческие инновации, в общем числе обследо-ванных предпри-ятий, % |

Уд. вес инноваци-онных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-ных товаров, выполнен-ных работ, услуг, % |

|

2003 |

1,3 |

0,2 |

1,6 |

1,5 |

0,8 |

1 |

|

2005 |

1,2 |

5 |

1,7 |

3,1 |

0,6 |

- |

|

2007 |

3,5 |

3,2 |

4,5 |

6,4 |

1,6 |

3,6 |

|

2009 |

3,1 |

0,4 |

4,3 |

1,5 |

1,8 |

0,2 |

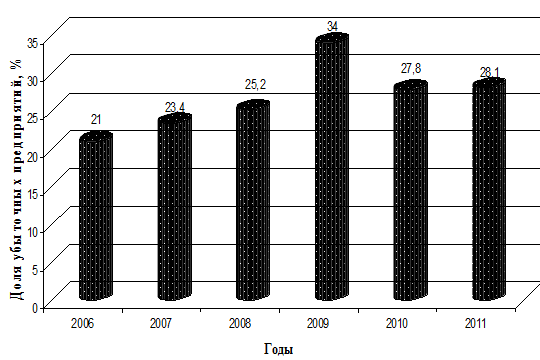

Из всех предприятий, действующих на территории Российской Федерации, практически 30% считаются убыточными [3]. Если в половине случаев причиной является пошатнувшееся в ходе мирового кризиса финансовое положение российских предприятий, то в оставшейся своей части сказывается неконкурентность производимой продукции в связи с высокими издержками по энергетике и заработной плате.

Помимо прочего, оказывает влияние убыточность производств, которая логически связана со сложившейся преимущественно сырьевой ориентацией российской экономики. Данные о количестве убыточных предприятий представлены на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Доля убыточных предприятий в общей структуре организаций Российской Федерации, % [4].

В условиях повышения открытости российской экономики и усиления международной конкуренции на склонность предприятия к модернизации влияют различные факторы. Их можно подразделить на следующие.

Макроэкономические и институциональные факторы, которые включает меры государственного регулирования, направленные на обеспечение макроэкономической стабильности, совершенствование инвестиционного климата и снижение административных барьеров.

Также выделяют группу факторов ресурсного обеспечения, которые традиционно оказывают влияние на рост производительности труда, повышения качества и развития способности к созданию и внедрению инноваций. В дополнение к этому можно рассматривать факторы производственного управления, связанные с применением специфических принципов и подходов к организации производства.

В обобщенном варианте классификация всех факторов, влияющих на модернизационные процессы в границах предприятий, представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на модернизацию предприятий [1]

|

Объективные - факторы внешней среды, которые обусловлены долговременными тенденциями и не связаны с волевыми решениями конкретного субъекта (экономические законы) |

Субъективные - факторы, действие которых является прямым следствием сознательно принятых решений |

Глобальные - определяются макроэкономикой и обществом в целом |

Локальные - определяются на микроуровне предприятий |

Внешние - способствуют модернизации деятельности предприятия |

Внутренние - направлены на налаживание и управление модернизационной деятельностью предприятия |

|

1. Закон получения и присвоения прибыли - его можно назвать законом движения рыночной экономики, т.к. прибыль является движущей силой производства |

1. Инновационная политика государства как важнейшая составляющая государственной экономической политики |

1. Политическая ситуация внутри страны и на международном уровне |

1. Стратегия руководства |

1. Использование внешних источников для поддержки всех фаз процесса модернизации |

1. Мотивированное руководство |

|

2. Закон стоимости, регулирующий развитие экономики и определяющий необходимость взаимовыгодного обмена во всех видах сделок |

2. Денежно-кредитная политика организаций, выступающих в роли инвесторов. |

2. Конкуренция на внешнем рынке |

2. Техническая оснащенность |

2. Коммуникации с заказчиками, деловыми партнерами, инвесторами |

2. Интеграция технологических и организационно-управленческих технологий |

|

3. Законы спроса и предложения, определяющие экономический механизм связи между производством и потреблением |

3. Стратегии конкурирующих фирм - возможность других хозяйствующих субъектов влиять на структуру рынка, интенсивность конкурентной борьбы, получение материальных ресурсов |

3. Взаимо-отношение с властями |

3. Наличие финансовых средств (собственных или привлеченных) |

3. Лоббирование интересов в государственных институциональ-ных структурах |

3. Эффективные отношения с персоналом, широкое вовлечение его в процесс модернизации |

|

4. Закон конкуренции, характеризующий экономический механизм, с помощью которого на конкретном типе рынка реализуются и взаимодействуют объективные экономические законы |

4. Поведение потребителей - наличие спроса на конечную продукцию предприятия |

4. Налоговая политика |

|

|

4. Непрерывное организационное обучение |

|

5. Закономерность циклического развития экономики, определяющая взаимосвязь деловой, в том числе инновационной активности, и соответствующей фазы «цикла» |

|

|

|

|

5. Эффективная система маркетинга, осуществляющая коммуникации с конечными потребителями |

|

|

|

|

|

|

6. Управление качеством, инфраструктурой, организационным развитием |

Из всего вышесказанного вытекает содержание целевой функции модернизации применительно к уровню предприятия и основные направления его развития. В первую очередь, это техническая модернизация посредством смены оборудования. Обновление может осуществляться посредством использования либо российского оборудования, что является самым дешевым, но и в то же время низкокачественным способом, либо при использовании зарубежного оборудования. Также это разработка продуктных инноваций – модернизация производственных технологий от их фундаментальных и прикладных исследований до внедрения в жизнь. В данном случае речь идет о «вертикальном» трансфере технологий с центра НИОКР до коммерциализации результатов научных разработок. Помимо прочего, необходимо обновить маркетинго-сбытовую систему предприятий. Поиск нетрадиционных решений в этой сфере включает, во-первых, активизацию продвижения своей продукции, во-вторых, поиск новых ниш на рынке с упором на государственные организации и «госзаказы» как основные институциональные звенья в цепочке расширения сбыта. И, наконец, требуется усовершенствование технологии работы с персоналом, что требует инвестирования в повышение квалификации молодых специалистов достаточно высокого уровня [1].

Вышеуказанные направления должны происходить в условиях последовательного и полномасштабного уровня ответственности и самостоятельности, т.е. субъектности предприятия. Это предусматривает защиту суверенитета функционирующего предприятия, учрежденного в установленном порядке, от посягательств лиц, заинтересованных в лишении организации права самостоятельно распоряжаться своим имуществом и результатами деятельности. Это предполагает практику осуществления представительства предприятий в органах законодательной власти страны, создания сбалансированной системы управления предприятиями на основе партнерства всех основных групп социальных субъектов – участников производства (владельцев капитала, полномочий, труда, знаний), суверенитета и целостности предприятия [3]. Не лишним будет систематизация порядка действий по созданию и ликвидации предприятий с дальнейшим уровнем контроля за ходом данных мероприятий.

Таким образом, системная модернизация экономики, охватывающая все уровни и подразделения народного хозяйства: от макро- до микроэкономики, – базируется на выявлении узловых структурных единиц стратегии модернизации предприятий России как главных звеньев экономики страны. Именно предприятие должно стать основным полигоном системной модернизации, поскольку в границах предприятия разнообразные аспекты модернизации: технологические, социальные, организационно-управленческие – находятся в тесном взаимодействии, оказывая влияние на изменение всей рыночной системы экономики.

Рецензенты:

Степанова Татьяна Евгеньевна, д.э.н, профессор зам. директора по научной работе Самарского института (филиала) РГТУ, г. Самара.

Коновалова Мария Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета АМОУ ВПО «САГМУ», г. Самара.

Библиографическая ссылка

Дюжкова О.М. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМПЕРАТИВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8127 (дата обращения: 01.01.2026).