Введение

В настоящее время травматология и ортопедия обладает широким спектром оперативных методов лечения и реабилитации травм и заболеваний опорно-двигательной системы. Однако результат лечения зачастую не всегда удовлетворяет хирургов. Возникающие осложнения в виде формирования псевдоартрозов, рецидива ложных суставов, замедленной консолидации, различных деформаций и остеоартрозов существенно снижают качество проведенного лечения. Во многом это связано с общим состоянием систем органов и наличия сопутствующих заболеваний у пациентов, особенно в старших возрастных группах. По нашему мнению, применение комплексного подхода в решении вопроса реабилитации пациентов способствует оптимизации результатов лечения. Несомненно и то, что в настоящее время разработаны достаточно эффективные методики комплексной реабилитации пациентов с последствиями травм опорно-двигательной системы. Однако поиск новых малоинвазивных способов оптимизации репаративных процессов остается эффективным. Одним из подобных способов является применение низкоинтенсивного терагерцевого излучения на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота.

В доступной литературе широко освещены вопросы применения электромагнитных волн терагерцевого диапазона в биологии и медицине. Было доказано, что терагерцевочастотное (ТГЧ) излучение на частотах МСИП оксида азота 150, 176-150, 664 ГГц является эффективным немедикаментозным методом коррекции перфузии тканей в условиях острого стресса [2; 7; 8]. Изучалось и влияние электромагнитного излучения терагерцевого диапазона на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 240 ГГц на агрегационную активность тромбоцитов, реологические свойства крови, коагуляционный потенциал и фибринолитическую активность крови больных нестабильной стенокардией в условиях in vitro [1]. В работах, посвященных влиянию электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на микроциркуляторные нарушения костной ткани и красного костного мозга, а также на структурно-функциональные изменения опорных тканей при экспериментальном иммобилизационном стрессе у животных, отмечен положительный корригирующий эффект [3–6]. Слабоизученным остается вопрос экспериментального обоснования по определению эффективности применения электромагнитных волн терагерцевого диапазона при переломах конечностей.

Цель исследования: изучение результатов клинико-рентгенологического исследования влияния электромагнитных волн терагерцевого диапазона на регенерацию костной ткани при переломах бедренной кости у крыс в условиях чрескостного остеосинтеза.

Материалы и методы исследования

Эксперимент был выполнен на 15 крысах линии Вистар в возрасте от 6 до 8 мес. (5 самок, 10 самцов), массой тела от 250 до 350 г, с длиной бедра 3,9±0,6 см. Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно Приказу Минздрава СССР (от 12.08.1977 г. № 755) и требованиям Европейской конвенции по защите экспериментальных животных (1986). Всем животным моделировали перелом бедренной кости в средней трети и фиксировали разработанным нами оригинальным устройством для остеосинтеза конечностей мелких животных (рис. 1), которое позволяет малоинвазивно фиксировать фрагменты кости и не препятствует воздействию электромагнитных волн, что снижает погрешность исследования.

Рис. 1. Внешний вид животного с устройством для остеосинтеза конечностей мелких животных (заявка на полезную модель).

Животных разделили на 3 серии опытов. В первой серии (самцы, n=5) осуществляли остеотомию бедренной кости в средней трети и фиксировали отломки разработанным устройством до момента рентгенологической консолидации перелома. Во второй – (самцы, n=5) после аналогичного остеосинтеза проводили локальное воздействие электромагнитными волнами терагерцевого диапазона для стимуляции остеогенеза. В третьей – (самки, n=5) в возрасте 3 месяцев (за 3 месяца до оперативного вмешательства) осуществляли овариоэктомию, а после остеотомии и остеосинтеза осуществляли аналогичную стимуляцию, как и во второй серии.

Для стимуляции остеогенеза использовали аппарат КВЧ-терапии «Орбита», который применяли по 10 минут в затылочной области и с медиальной поверхности оперированного сегмента по 6 сеансов в течение 14 дней (рис. 2).

а)  б)

б)

Рис. 2. Фото, иллюстрирующее проведение стимуляции аппаратом КВЧ-терапии «Орбита»: а) в затылочной области; б) в области перелома.

Оперативное вмешательство осуществлялось под наркозом. Для премедикации внутримышечно вводили раствор рометара в дозе 8 мг/кг веса, для наркоза – золетил в дозе 4 мг/кг. Наркозный сон наступал через 15 минут и продолжался 20-30 минут, выход из наркоза происходил через 1,5-2 часа. Перед остеосинтезом подготавливали операционное поле. Для этого выстригали шерсть на тазовой конечности животного, обрабатывали 3%-ным спиртовым раствором йода и отграничивали область бедра стерильной простыней. После чего осуществляли остеосинтез. Для этого использовали консольные спицы [9] и стержни-винты диаметром 1,2 мм. Проводили по одному стержню-винту на проксимальном и дистальном уровнях и фиксировали на планке. Далее осуществляли моделирование перелома. Для этого насверливали бедренную кость в разных плоскостях на уровне ее диафиза спицей диаметром 0,6 мм. После этого распускали спицу, проведенную в дистальном отделе, устанавливали пальцы рук на уровне проксимального отдела бедра и коленного сустава, не резко осуществляли торсионные движения до получения перелома. Затем дистальную спицу фиксировали в прежнем положении. Для обеспечения стабильности конструкции на расстоянии 0,5-0,8 мм от линии перелома проводили по одной спице через проксимальный и дистальный отломки под углом 45° к предыдущей и фиксировали на кронштейнах к планке.

Животных декапитировали на 35-е сутки фиксации, что соответствовало консолидации перелома в первой серии эксперимента.

В работе использовали клинический и рентгенологический методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

После операции все животные полностью выходили из наркоза. На 1-2-е сутки у крыс наблюдался незначительный отек в области бедра, умеренная болезненность. Раневое отделяемое из спицевых каналов было скудное, серозного характера и наблюдалось в течение 7-10 суток после операции. Опороспособность конечности восстанавливалась на второй день после операции. К 21-м суткам фиксации у большинства животных амплитуда движения в коленном суставе составляла 90-100º и отмечалась незначительная атрофия мышц бедра.

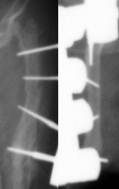

Во всех сериях опыта рентгенологически после остеосинтеза линия излома была поперечная с мелкими зубцами (рис. 3). В большинстве случае ось костей была правильная (рис. 3 а, б) и сохранялась на протяжении всего периода эксперимента. В двух случаях отмечалось угловое смещение до 10° (рис. 3 в).

а)  б)

б)

в)

в)

Рис. 3. Фрагменты рентгенограмм в день операции: а) 1-я серия; б) 2-я серия; в) 3-я серия.

На 7-е сутки рентгенологическая картина существенно не изменялась. Отмечались лишь единичные периостальные тени на отломках.

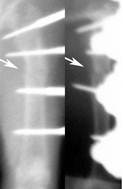

На 14-е сутки фиксации в первой группе рентгенологическая картина принципиально не отличалась от предыдущего срока, линия перелома четко визуализировалась (рис. 4 а). Во второй и третьей группах линия перелома просматривалась на всем протяжении, в некоторых случаях менее заметна. В межотломковой щели наблюдались единичные тени невысокой оптической плотности. У некоторых животных в зоне перелома происходило слияние проксимальных и дистальных периостальных теней (4 б, в).

а)  б)

б)  в)

в)

Рис. 4. Фрагменты рентгенограмм бедра крысы через 14 суток после операции: а) 1-я серия; б) 2-я серия; в) 3-я серия.

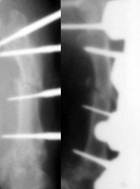

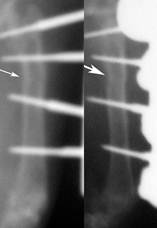

На 28-е сутки фиксации во второй и третьей сериях рентгенологически линию остеотомии перекрывали плотные гомогенные тени, сглаживая ее контуры (рис. 5 б). Во второй серии периостальная реакция на уровне перелома слабо определялась, тени компактизировались, и их плотность приближалась к кортикальным пластинкам отломков (материнской кости) или сливалась с ними. Напластования на отломках отсутствовали. К этому сроку наблюдалось формирование единых кортикальных пластинок, что явилось критерием консолидации перелома. Средний срок сращения в данной серии составил 28,8±1,1 суток. В первой и третьей сериях линия перелома завуалирована и просматривалась лишь в отдельных участках, периостальная реакция слабо выражена (рис. 65 а, в). Происходило слияние проксимальных и дистальных периостальных теней в зоне перелома. Средний срок фиксации в аппарате в данных сериях составил 34,2±1,03 суток.

а)  б)

б)  в)

в)

Рис. 5. Фрагменты рентгенограмм бедра крыс через 28 суток после операции: а) 1-я серия; б) 2-я серия; в) 3-я серия.

Выводы

На основании проведенных исследований определена эффективность применения электромагнитных волн терагерцевого диапазона для стимуляции остеогенеза при переломах бедренной кости у крыс, что подтверждается сокращением сроков консолидации в среднем на 16,5%. Эффект воздействия электромагнитных волн терагерцевого диапазона в экспериментальных группах нами оценивается как положительный в направлении сокращения сроков фиксации.

Перспективным является направление исследования, касающееся влияния ТГЧ-терапии на регенерацию опорных тканей в условиях остеопороза.

Работа выполнена при поддержке гранта Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий «НАИРИТ» (№ ИК – 25/2012).

Рецензенты:

Дьячков Александр Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник научно-медицинского организационно-методического отдела ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган.

Карасев Анатолий Григорьевич, доктор медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник научно-клинической лаборатории травмы ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, г. Курган.

Библиографическая ссылка

Еманов А.А., Степанова Г.А., Дюрягина О.В., Солдатов Ю.П., Овчинников Е.Н. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ТЕРАГЕРЦЕВОГО ДИАПАЗОНА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7778 (дата обращения: 28.01.2026).