Введение. В последние десятилетия во многих регионах России отмечается неуклонный рост тиреоидной патологии [2,3,4,9,10]. Высокая частота заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) объясняется многими причинами, в основном широким распространением йододефицитных состояний, генетической предрасположенностью, высокими техногенными нагрузками, нарушением структуры питания и социальными факторами (условия труда, быта, медицинское обслуживание) [1,3,6,8]. Вышесказанное приобретает особое значение для коренных малочисленных народов, к числу которых относятся телеуты, проживающие на юге Западной Сибири в Кузбассе, на территории с высоким уровнем урбанизации и в биогеохимической провинции с дефицитом йода в окружающей среде. [3,5,6,7]. Сложные природно-климатические условия и уязвимость традиционного образа жизни в совокупности с малочисленностью данного народа (не более 2500 человек в популяции) диктуют необходимость изучения состояния здоровья данного этноса.

Цель исследования. Оценить распространенность патологии ЩЖ на территории компактного проживания коренных малочисленных народов юга Западной Сибири – телеутов и выявить факторы риска, способствующие ее развитию.

Материалы и методы исследования. Программа исследования включала скриннинговое обследование населения (n = 680 человек, в том числе 189 мужчин, 491 женщин в возрасте от 15 до 91 года), проживающего на территории Беловского района Кемеровской области. По этническому признаку все жители были разделены на 2 группы: коренное население – телеуты (n = 460) и пришлое население, включающее представителей других национальностей и метисов (n = 220). Для удобства интерпретации результатов было сформировано 7 возрастных, 6 профессиональных групп и 3 группы населения в зависимости от длительности проживания на данной территории. В обеих этнических группах преобладал возраст 40–49 лет, большинство обследованных проживало на территории изучаемого региона более 20 лет (67 % из них – с рождения). По социальному статусу преобладали представители рабочих специальностей как среди телеутов (45 %), так и среди пришлого населения (31,8 %). Сравниваемые группы были однородными по большинству показателей. Выборка обследованных жителей по полу, возрасту и другим признакам соответствовала пропорциям генеральной совокупности с отклонением в допустимых пределах (до 5 %).

Обследование включало сбор анамнеза, работу с медицинскими документами, осмотр пациента, пальпацию ЩЖ, проведение сонографии ЩЖ, исследование уровней гормонов (ТТГ, FТ4) и титра а/т к ТПО, оценка йодурии. Весь полученный цифровой материал обрабатывался методами вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Установлено, что у 28,5 % обследованного населения имелась патология ЩЖ: у 34 % женщин и у 14,3 % мужчин (p<0,05). Данная тенденция сохранялась и в национальных группах: у женщин телеутов – 32 % против 14,5 % у мужчин телеутов, у пришлых женщин 37,9 % против 13,7 % у пришлых мужчин. При этом большинство из обследованных (93,4 %) не знало о наличии у себя заболевания ЩЖ до проведения настоящего обследования.

В структуре патологии ЩЖ значительный удельный вес принадлежал аутоиммунному тиреоидиту (АИТ) – 42,3 % и узловым формам зоба – 29,4 % (нетоксический одноузловой зоб – 15,5 % и нетоксический многоузловой зоб – 13,9 %). При этом этническая принадлежность не оказывала существенного влияния на данные показатели, что не совпадает с мнением о том, что узловые формы зоба чаще встречаются у пришлого населения и говорят о более выраженном функциональном напряжении механизмов адаптации к среде обитания по сравнению с коренным населением (табл. 1). Обращает на себя внимание, что среди телеутов нетоксический диффузный зоб встречался в 2,9 раза чаще, чем среди пришлого населения (8,1 % против 2,8 %).

Таблица 1. Структура заболеваний щитовидной железы

|

Заболевания щитовидной железы |

Удельный вес, % |

||

|

Все обследованные |

Телеуты |

Пришлые |

|

|

Приобретенная атрофия щитовидной железы (Е 03.4) |

7,7 |

7,3 |

8,5 |

|

Нетоксический диффузный зоб (Е 04.0) |

6,2 |

8,1* |

2,8 |

|

Нетоксический одноузловой зоб (Е 04.1) |

15,5 |

16,3 |

14,1 |

|

Нетоксический многоузловой зоб (Е 04.2) |

13,9 |

13,0 |

15,5 |

|

Нетоксический кистозный зоб (Е 04.2) |

4,6 |

3,3 |

7,0* |

|

Аутоиммунный тиреоидит (Е 06.3) |

42,3 |

43,9 |

39,5 |

|

Хронический фиброзный тиреоидит (Е 06.5) |

7,2 |

8,1 |

5,6 |

|

Послеоперационный гипотиреоз (Е 89.Х) |

2,6 |

- |

7,0 |

Примечание: * – статистическая значимость различий показателя при p<0,05.

По результатам сонографического исследования выявлены следующие закономерности: средний объем ЩЖ (М±∆) составил 9,36±0,31см3, при этом у телеутов он оказался больше, чем у жителей некоренной национальности (9,53±0,61см3 против 9,03±0,53 см3; p>0,05). Средний объем ЩЖ у женщин, вне зависимости от национальной принадлежности, оказался статистически значимо меньше, чем у мужчин (9,01±0,25 см3 против 10,4±0,67 см3; p<0,05). Не выявлено статистически значимых различий в показателях объема щитовидной железы между мужчинами и женщинами в национальных группах (табл. 2). Наибольший средний объем ЩЖ независимо от этнической принадлежности выявлен при нетоксическом диффузном зобе, - 22,23±1,64 см3, наименьший – при приобретенной атрофии ЩЖ – 2,97±0,38 см3, остальные нозологии занимали промежуточное положение: АИТ – 10,86±1,74 см3, нетоксический одноузловой зоб – 10,98±1,83 см3, нетоксический многоузловой зоб – 11,63±2,14 см3, хронический фиброзный тиреоидит – 9,37±2,79 см3.

Таблица 2. Средние значения объемов щитовидной железы в различных этнических группах, М±Δ05

|

№ п/п |

Объем щитовидной железы |

Кол-во |

Телеуты (в см3) |

Кол-во |

Пришлые (в см3) |

|

1 |

Общий средний объем |

421 |

9,53 ± 0,61 |

203 |

9,03 ± 0,53 |

|

2 |

Объем ЩЖ у женщин |

305 |

9,24 ± 0,37 |

158 |

8,56 ± 0,44 |

|

3 |

Объем ЩЖ у мужчин |

115 |

10,3 ± 1,17 |

45 |

10,65 ± 1,29 |

|

4 |

Объем правой доли ЩЖ |

421 |

5,22 ± 0,37 |

203 |

5,00 ± 0,32 |

|

5 |

Объем левой доли ЩЖ |

421 |

4,37 ± 0,24 |

203 |

4,02 ± 0,20 |

|

|

|

|

Р4,5<0,05 |

|

Р2,3<0,05 Р4,5<0,05 |

У большинства лиц с патологией ЩЖ (74,7 %), независимо от этнической принадлежности, эхо-структура ЩЖ была неоднородной. Преобладала гипоэхогенность (51,6 %), повышенная эхогенность выявлена у 10,3 %, изоэхогенность – у 36,1 %, смешанная – у 2 %. В 75 % случаев нетоксического диффузного зоба и в 75,4 % случаев узловых форм зоба интактная ткань ЩЖ была изоэхогенной. При АИТ в 100 % случаев, а при приобретенной атрофии ЩЖ в 46,7 % случаев выявлена низкая эхо-плотность ткани железы.

Узловые образования встречались с частотой 29,4 %, как правило, они располагались в толще паренхимы (68 %). Преобладали одиночные узлы (15,5 %), многоузловой зоб выявлен у 13,9 % обследованных пациентов. Среди многоузловых зобов 2 узла встречались у 53,3 %, в остальных случаях от 3 до 5 узлов. Достаточно часто (33,3 %) узлы выявлялись в обеих долях, наличие узловых образований в перешейке составило 3 %. Объем узла составлял от 0,06 см3 до 9,8 см3 (средний объем 1,06 ± 0,58 см3), суммарный объем многоузлового зоба составлял от 0,08 см3 до 10,42 см3, средний суммарный объем 1,86 ± 0,97 см3. Преобладали гипоэхогенные узловые образования (78,8 %), значительно реже встречались узлы повышенной эхо-плотности (12,1 %), смешанной плотности (6,1 %) и изоэхогенные узлы (3 %).

В 4,6 % случаев выявлен кистозный зоб, при этом в большинстве случаев выявлялось несколько кист в ЩЖ (77,8 %). Фиброзные изменения в ЩЖ выявлены в 17,5 % случаев, при этом у 38,2 % пациентов с данной патологией они сопровождались уменьшением объема ЩЖ (<8 см3).

Функция ЩЖ у большинства обследованных была сохранена: у 83,2 % телеутов и у 82,9 % представителей некоренной национальности (табл. 3). Манифестный гипотиреоз имели 1,8 % жителей, скрытое нарушение функции ЩЖ – 14,5 %. Скрытые нарушения функции ЩЖ преобладали среди женского населения (84,4 % женщин против 17,6 % мужчин; p<0,01), манифестный гипотиреоз выявлен только у женщин. Не было выявлено случаев гиперфункции ЩЖ. Независимо от этнической принадлежности выявлены более высокие показатели ТТГ у лиц, имеющих патологию щитовидной железы – 2,43±0,07 мкМЕ/л против 1,75±0,41 мкМЕ/л не имеющих таковой (p<0,05), подобная тенденция наиболее четко прослеживалась среди телеутов (2,45±0,25 мкМЕ/л против 1,75±0,4 мкМЕ/л; p<0,05). При наличие скрытого гипотиреоза наиболее высокие показатели ТТГ выявлены при АИТ (4,98±0,62 мкМЕ/л). Средний уровень свободного тироксина (FТ4) в обеих этнических группах был статистически значимо выше при отсутствии патологии ЩЖ (19,56±1,27 нмоль/л против 17,65±0,46 нмоль/л).

Таблица 3. Показатели функционального состояния щитовидной железы, М ±Δ05

|

Обследуемые группы |

Показатели гормонов |

|

|

ТТГ (мкМЕ/л) |

FT4 (нмоль/л) |

|

|

Жители с патологией ЩЖ (n= 80), (1) в том числе: |

2,43 ± 0,07 |

17,65 ± 0,46 |

|

телеуты (2) |

2,45 ± 0,25 |

17,62 ± 0,98 |

|

пришлые (3) |

2,41 ± 0,12 |

17,71 ± 0,75 |

|

Жители без патологии ЩЖ (n=30), (4) в том числе: |

1,77 ± 0,33 |

19,56 ± 1,27 |

|

телеуты (5) |

1,75 ± 0,41 |

20,03 ± 1,68 |

|

пришлые (6) |

1,81 ± 0,51 |

18,81 ± 1,81 |

|

|

Р1,4<0,05 Р2,5<0,05 |

Р4,5<0,05 |

Только у представительниц женского пола в анамнезе имелись ссылки на оперативное вмешательство на ЩЖ: 0,43 % у телеутов по поводу узлового зоба и 2,7 % у пришлого населения по поводу узлового зоба и диффузного токсического зоба.

У 81 % обследованного населения экскреция йода с мочой была ниже нормы. Степень йодной недостаточности была представлена преимущественно легкой – 66 %, низкий показатель йодурии, соответствующий тяжелому йододефициту, выявлен у 3,5 % обследуемого населения.

Предрасполагающим к развитию зоба фактором явилась этническая принадлежность: частота патологии ЩЖ среди пришлого населения составила 32,3 % против 20,7 % у телеутов (p>0,05).

Заболевания ЩЖ в 2,4 раза чаще встречались у представительниц женского населения – 34 % против 14,7 % у мужчин (p<0,05), данная тенденция сохранялась и в национальных группах.

Распространенность патологии ЩЖ ассоциирована с местом проживания и была наибольшей в поселках, расположенных в непосредственной близости к территории угледобычи, жители которых в наибольшей степени испытывали на себе отрицательное воздействие техногенных факторов.

Важную роль в развитии патологии ЩЖ играла длительность проживания в изучаемом регионе (r=+0,95; p<0,001). У проживающих на данной территории 20 и более лет заболевания встречались у 80,4 %, данная тенденция сохранялась и в национальных группах: у телеутов – 90,2 %, у пришлого населения – 63,4 %. Заболевания ЩЖ при длительном проживании у женщин встречались чаще (в 81,4 % против 74,1 % у мужчин), при этом выявлена большая частота тиреоидной патологии у пришлых женщин (65,8 %) по сравнению с пришлыми мужчинами (42,8 %).

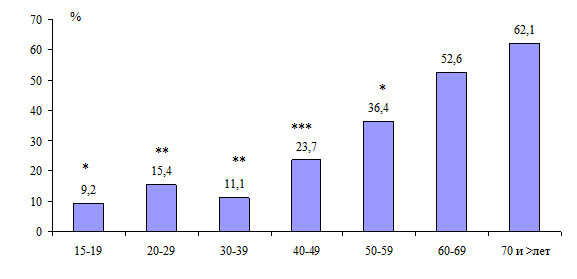

Существенное значение в развитии тиреоидной патологии имел возрастной фактор (r=+0,54; p<0,05). С увеличением возраста росло число жителей с патологией ЩЖ, достигая максимума в возрастной группе 70 лет и более – 62,1 % (рис. 1). Обращал на себя внимание всплеск заболеваний ЩЖ среди женщин в возрастной группе 20–29 лет, что с большой степенью вероятности обусловлено активной детородной функцией в этом возрастном периоде.

Рис. 1. Частота патологии щитовидной железы в различных возрастных группах

У жителей с отягощенной наследственностью патология ЩЖ встречалась чаще – 39,7 % против 26,2 % при отсутствии таковой (p>0,05). Генетический фактор играл существенную роль у женского населения. Частота патологии при отягощенной наследственности у женщин составила 43,3 % против 21,1 % у мужчин (p<0,05). Эта зависимость наиболее ярко проявлялась в группе коренного населения – 47,3 % у женщин против 7,7 % у мужчин (p<0,001).

В ходе исследования получены данные о существенном повышении частоты заболеваний ЩЖ у жителей, страдающих соматическими заболеваниями. Особо важную роль играли артериальная гипертензия (p<0,001) и ожирение (p<0,01). В меньшей степени способствовали развитию тиреоидной патологии заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и хроническая железодефицитная анемия (p>0,05) (табл. 4).

Так как значительная часть обследуемого населения была представлена женщинами, нами было решено исследовать зависимость патологии ЩЖ от наличия беременностей и родов. Среди неоднократно беременевших и рожавших женщин частота патологии ЩЖ была выше в сравнении с ни разу не беременевшими и нерожавшими или имеющими одну беременность и роды, однако разница в показателях не явилась статистически значимой (p>0,05) и может рассматриваться лишь как тенденция к более высокому риску развития патологии ЩЖ при увеличении числа беременностей и родов. Обращает на себя внимание, что большая часть патологии ЩЖ у беременевших и рожавших женщин приходится на АИТ и узловые формы зоба, причем, с увеличение кратности беременностей и родов растет число женщин с АИТ и остается относительно стабильным с узловыми зобами. В отличие от представительниц других коренных народов Севера и Сибири, у телеутов, с ростом числа беременностей и родов, отсутствует тенденция к увеличению частоты диффузного нетоксического зоба.

Таблица 4. Ассоциация патологии щитовидной железы с заболеваниями внутренних органов

|

Соматические болезни |

Частота патологии щитовидной железы, % |

|

|

При наличии |

При отсутствии соматических болезней |

|

|

Артериальная гипертензия |

41,5*** |

19,3 |

|

Заболевания ЖКТ |

32,0 |

25,5 |

|

Заболевания почек |

37,0 |

27,1 |

|

Хроническая анемия |

30,4 |

28,2 |

|

Болезни органов дыхания |

21,7 |

29,2 |

|

Ожирение |

45,1** |

23,8 |

Примечание: статистическая значимость различий показателя при ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Нам выявлено статистически значимой зависимости патологии ЩЖ от факта курения и характера питания. Процент курящих женщин оказался невелик: у телеутов – 8,7 %, пришлых – 8,9 %. Что касается питания, то значительное место в рационе телеутов занимают блюда из конского и бараньего мяса, молока, мучные изделия. В отличие от других народов Севера, оно более разнообразно, что позволяет телеутам избежать выраженного йододефицита.

Заключение. Результаты исследования показали значительную распространенность патологии ЩЖ у 28,5 % в исследуемой популяции (преобладали АИТ – 42,3 % и узловые формы зоба – 29,4 %). Следует отметить, что полученные данные в сочетании с пониженными показателями экскреции йода с мочой (преимущественно легкой степени) у большинства обследованных жителей (81 %) позволяют констатировать наличие зобной эндемии в изучаемом регионе. Несоответствие между частотой тиреоидной патологии и степенью йодной недостаточности указывает на полиэтиологический характер зобной эндемии. У большинства населения сохранена функциональная активность ЩЖ. Однако у значительной доли населения выявлены скрытые нарушения функции ЩЖ. Манифестный гипотиреоз отмечен в 1,8 % случаев, латентный гипотиреоз в 14,5 % случаев (в основном на фоне АИТ). Развитие патологии ЩЖ у жителей исследуемого региона определяется комплексным воздействием многих факторов, которые надо учитывать при индивидуальном прогнозировании степени риска развития тиреоидной патологии и формировании программ лечебно-профилактических мероприятий.

Рецензенты:

Квиткова Людмила Владимировна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапии, профессиональных болезней, клинической иммунологии и эндокринологии ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия», г. Кемерово.

Макаров Сергей Анатольевич, д.м.н., заведующий отделом моделирования управленческих технологий ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, г. Кемерово.

Библиографическая ссылка

Оленёва И.Н., Зинчук С.Ф. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МАЛОЧИСЛЕННЫХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ТЕЛЕУТОВ И ФАКТОРЫ РИСКА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЕЕ РАЗВИТИЮ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7709 (дата обращения: 05.01.2026).