Особенности личности у больных с хроническими заболеваниями издавна привлекают к себе внимание медицинских психологов. Любая хроническая болезнь, независимо от того, какова ее биологическая природа, какой орган или функциональная система оказывается пораженными ею, ставит человека в психологически особые жизненные обстоятельства, или, иначе говоря, создает особую объективную социальную ситуацию развития психики человека [6].

В.Ф. Жерносек, М.Е. Новикова и др. подчеркивают, что качество жизни детей, больных аллергическим ринитом, страдает более существенно, чем у пациентов с бронхиальной астмой [3; 7; 8]. В целом при психосоматической оценке детей с аллергическими заболеваниями выявляется высокая степень тревожности и углубление интроверсивности. Аллергические заболевания приводят к психологическим конфликтам, играющим значительную роль в патогенезе заболевания и влияющим на выбор тактики лечения ребенка [5]. Дети, страдающие аллергическими заболеваниям, имеют ограничения в повседневной активности (социальной, физической). У них наблюдаются нарушения сна, эмоциональные проблемы (тревога, раздражительность, фрустированность), проблемы, связанные с необходимостью избегать воздействия триггеров обострений (жаркий или холодный воздух, контакт с различными химическими веществами и др.) [5].

Детей, часто болеющих аллергическими ринитами, можно отнести к детям с соматогенной задержкой развития. При соматогенной задержке ребенок утрачивает ранее приобретенные навыки, возвращается к формам поведения, свойственным более раннему календарному возрасту. Частые заболевания влияют на нервную систему, приводя ее к истощаемости. Повторяющиеся случаи лечения в стационарных условиях развивают явления сенсорной депривации, когда активные реакции протеста по поводу отрыва от условий реальной жизни, сменяются пассивным апатичным состоянием [2].

Аллергический ринит – широко распространенное в мире заболевание, поражающее от 10 до 25% населения, и распространенность аллергических ринитов увеличивается. Хотя аллергический ринит обычно не является тяжелым заболеванием, он изменяет социальную жизнь детей, влияет на посещаемость в школе и продуктивность учебной деятельности.

Существует два основных варианта аллергического ринита: сезонный, или интермиттирующий, и круглогодичный, или персистирующий. Разделение аллергических ринитов по степени тяжести на «легкий» или «средней тяжести/тяжелый» зависит от тяжести симптомов заболевания и критериев качества жизни детей. При легком течении аллергического ринита у больных не снижается повседневная активность, они по-прежнему могут заниматься спортом, отдых и сон у них не нарушены. Такое состояние позволяет им учиться.

При аллергическом рините средней и тяжелой формы появляются еще и другие отличия: 1) нарушение сна; 2) нарушение повседневной активности, невозможность занятий спортом; 3) отсутствие нормального отдыха; 4) отсутствие возможности полноценно учиться; 5) наличие симптомов аллергического ринита, мучительных для больного [1]. Большое значение в развитии заболевания имеет неблагоприятная наследственность, конституциональные особенности нервной системы, неустойчивость ее к действию обычных факторов внешней среды, нарушение функции половых желез [4].

Причиной аллергического насморка могут быть не только бытовые или пыльцевые аллергены, но и бактериальная сенсибилизация, например стафилококк, а также органические и функциональные изменения нервной системы, нарушение возбудимости подкорковых центров и периферических отделов вегетативной нервной системы. Возникновению аллергической формы ринита способствует заболевание гриппом, острые респираторные заболевания, а также изменения нервной системы функционального характера. В этиологии вазомоторного ринита определенное значение имеют воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Причиной болезни может стать и психическая травма. При этом отмечается повышенная возбудимость вегетативной нервной системы (вегетодистония), лабильность пульса, потливость, эмоциональная неуравновешенность [4].

Дети, часто болеющие аллергическими ринитами в среднетяжелой и тяжелой форме, часто пропускают школу, относятся к ученикам, у которых замедлен темп развития из-за стойкой астении, снижающей не только общий, но и психический тонус. Нередко у них имеет место задержка эмоционального развития (соматогенный инфантилизм), обусловленная рядом невротических наслоений: неуверенностью, боязливостью, которые связаны с ощущениями неполноценности. Данные дети, в отличие от здоровых учащихся, имеют иную динамику работоспособности в процессе учебных занятий: нет подъема после первого урока (врабатывания), фазы устойчивой работоспособности и фазы спада от оптимума к исходному уровню или несколько ниже его. При астеническом состоянии работоспособность детей уже до начала занятий крайне низка и неустойчива. Все ее показатели то сразу снижаются уже к концу первого урока, то резко, но на короткое время повышаются и столь же резко падают. Характерно, что в подобных случаях интенсивность работы бывает на 33-77%, а качество на 33-98% ниже, чем у здоровых сверстников. Утомление наступает раньше и более выражено [2].

Наше исследование было направлено на изучение характерологических особенностей детей, больных аллергическим ринитов, с различной степенью тяжести заболевания.

В исследовании приняли участие 43 ребенка 9-11 лет. 15 человек – с легкой, 14 человек – со среднетяжелой и 14 человек – с тяжелой степенью заболевания. Исследование включало применение личностного опросника Г. Айзенка. Цель тест-опросника – выявить особенности темперамента ребенка от 8 до 12 лет.

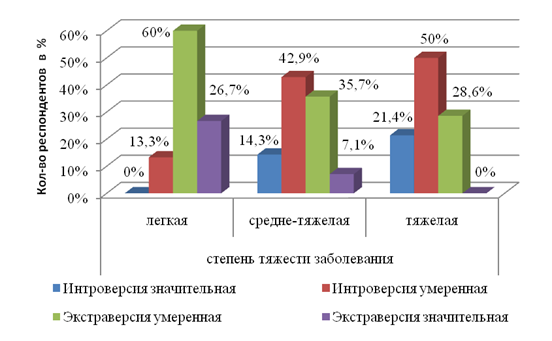

В соответствии с методикой Айзенка было проведено исследование уровня интроверсии – экстраверсии и уровня нейротизма у детей (табл. 1 и диагр. 1).

Таблица 1 Сводные результаты оценки уровня интроверсии – экстраверсии детей, больных аллергическими ринитами

|

Степень тяжести заболевания |

Интроверсия |

Экстраверсия |

||

|

значительная |

умеренная |

умеренная |

значительная |

|

|

Легкая |

- |

13,3% |

60% |

26,7% |

|

Среднетяжелая |

14,3% |

42,9% |

35,7% |

7,1% |

|

Тяжелая |

21,4% |

50% |

28,6% |

- |

К интроверсии (значительной и умеренной) склонны дети с тяжелой и среднетяжелой степенью заболевания. Они часто замыкаются в своем внутреннем мире. Это застенчивые, интроекгивные дети, склонные к самоанализу, сдержанные и отдаленные от всех, кроме близких друзей и родителей. Такие пациенты планируют и обдумывают свои действия заранее, не доверяют внезапным побуждениям, серьезно относятся к принятию решений, любят во всем порядок, контролируют свои чувства. Они обладают пессимистичностью.

Диаграмма 1. Сравнительная диаграмма оценки уровня интроверсии – экстраверсии детей, больных аллергическими ринитами, с различной степенью тяжести заболевания.

Значительно экстраверсированны 26,7% детей с легкой степенью заболевания, умеренная экстраверсия характерна для 60% респондентов, что свидетельствует об общительности и обращенности детей вовне, широком круге их знакомств, необходимости в контактах. В целом такие дети действуют под влиянием момента, импульсивны, вспыльчивы, беззаботны, оптимистичны, добродушны, веселы. Они предпочитают движение и действие, открыты к новым контактам, коммуникабельны.

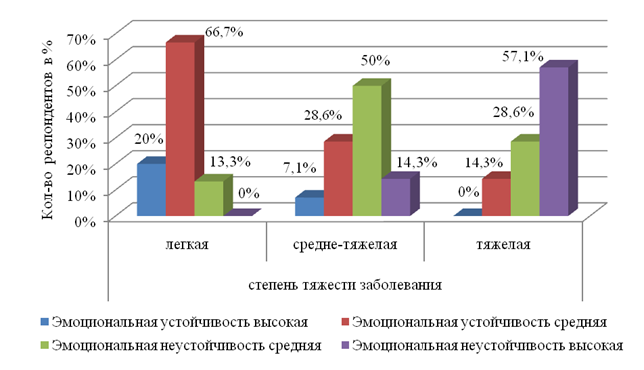

Результаты исследования уровня нейротизма по методике Айзенка представлены в табл. 2 и диагр. 2.

Показатель нейротизма, связанный с показателями лабильности нервной системы, характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная стабильность или нестабильность).

Таблица 2 – Сводные результаты оценки уровня нейротизма детей, больных аллергическими ринитами

|

Степень тяжести заболевания |

Эмоциональная устойчивость |

Эмоциональная неустойчивость |

||

|

высокая |

средняя |

средняя |

высокая |

|

|

Легкая |

20% |

66,7% |

13,3% |

- |

|

Среднетяжелая |

7,1% |

28,6% |

50% |

14,3% |

|

Тяжелая |

- |

14,3% |

28,6% |

57,1% |

Для большинства пациентов с легкой степенью заболевания характерны средняя (66,7%) и высокая (20%) эмоциональная устойчивость, свидетельствующая о сохранении организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Можно утверждать, что в целом психологический климат в семьях данных детей характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью детей к лидерству, общительности.

Необходимо отметить, что 14,3% респондентов со среднетяжелой и 57,1% респондентов с тяжелой степенью заболевания свойственна высокая эмоциональная неустойчивость, что может выражаться в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях детей. Таким детям присущи излишняя эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Они характеризуются неадекватно сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. Следует иметь в виду, что у пациентов с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиться невроз.

Диаграмма 2. Сравнительная диаграмма оценки уровня нейротизма детей, больных аллергическими ринитами, с различной степенью тяжести заболевания.

Таким образом, детям, больным аллергическим ринитом, со среднетяжелой и тяжелой степенью заболевания следует обеспечить положительные эмоциональные стимулы, развивающие и обучающие воздействия. Важно обеспечить таким детям медико-педагогическое воздействие, при котором с находящимся в стационаре ребенком работают не только медицинские работники, но и педагоги-психологи. Педагог-психолог может помочь юным пациентам справиться со страхами, связанными с заболеванием, с трудностями в общении со сверстниками, с отставанием в учебе. Психолог также объясняет родителям заболевшего ребенка важность перехода от постоянной гиперопеки и сочувствия к участию и активной помощи своему сыну или дочери.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (№ 14.B37.21.0207).

Рецензенты:

Потатуркина-Нестерова Наталия Иосифовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей фармакологии с курсом микробиологии Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск.

Нестеров Алексей Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных, кожных и венерических болезней Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск.

Библиографическая ссылка

Нагорнова А.Ю., Погребная О.С., Нестерова А.В., Машина М.В., Анохина Т.В., Сокурова А.М., Елистратова Л.Л. ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ, С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7630 (дата обращения: 24.12.2025).