Геометро-статистическая обработка данных химического опробования полезных ископаемых с успехом применяется для решения всегда сложных по своей сущности генетических проблем. В основу всех генетических построений заложено базовое понятие о парагенезисе химических компонентов и минералов [1,3].

Под парагенезисом понимается совместно образованная часть геохимической ассоциации компонентов руд месторождения [3]. Парагенезис в рудогенерирующей системе возникает в том случае, если образующие его компоненты, утратив способность к дальнейшей миграции, концентрируются совместно в определенных частях рудного тела. Индивидуальные миграционные способности компонентов приводят к тому, что границы локальных участков обогащения разными компонентами парагенезиса частично не совпадают. Однако общая тенденция к локализации вещества данных компонентов сохраняется. Эта тенденция к локализации выявляется только при проведении широкомасштабного химического опробования руд месторождения. Геохимические поля, отражающие пространственные закономерности изменения содержаний входящих в состав парагенезиса компонентов, соотносятся конкордантно (согласно). Зависимость в корреляционном поле между химическими компонентами парагенезиса будет прямой положительной.

Появление в руде не одного, а нескольких парагенезисов может вызываться как стадийностью процесса рудообразования, так и эволюцией состава рудогенерирующей системы в структуре рудоотложения. Хорошо известно, что процесс формирования месторождений, особенно эндогенных, протекает обычно в несколько стадий. В итоге в рудном теле происходит пространственное наложение минеральных продуктов нескольких стадий. Каждой стадии, если в структуре рудоотложения не происходит полной дифференциации вещества, соответствует вполне определенная парагенетическая ассоциация химических элементов или минералов. Каждая ассоциация характеризуется общностью способов минералообразования, сочетаниями компонентов с близкими геохимическими свойствами, специфическими структурно-текстурными чертами слагающих ее минералов и пространственной обособленностью. Соотношения геохимических полей разных парагенезисов определяются способом концентрации компонентов одного парагенезиса относительно компонентов другого: способом выполнения или способом замещения.

Способ выполнения состоит в концентрации продуктов минерализации в трещинах и пустотах без химического взаимодействия с ранее образовавшимися компонентами. Если плотность распределения трещин и пустот в рудном теле не совпадает с закономерностями размещения ранее образовавшейся минерализации, строение геохимических полей компонентов разных стадий будет дискордантным. Если такие совпадения имеют место, то соотношение геохимических полей компонентов разных стадий может быть: 1) антикордантным, когда увеличение плотности распределения трещин приурочено к участкам с пониженными концентрациями вещества; 2) конкордантным, когда увеличение плотности распределения трещин соответствует участкам с повышенными содержаниями компонента.

При протекании метасоматических процессов в структуре рудоотложения происходит замещение компонентов прежде возникшего парагенезиса новыми компонентами, поэтому соотношение между геохимическими полями компонентов разных парагенезисов в соответствии с законом равных объемов будет являться антикордантным.

В парагенетическом анализе руд геохимическим методом особые трудности возникают в тех случаях, когда химический элемент имеет несколько форм нахождения: либо он распределен между минералами, входящими в состав одного парагенезиса, либо, что значительно хуже, между минералами разных парагенезисов. Для выявления характера соотношений геохимических полей компонентов в таких ситуациях большое значение наряду с вычислениями коэффициентов корреляции приобретают исследования строения самих корреляционных полей.

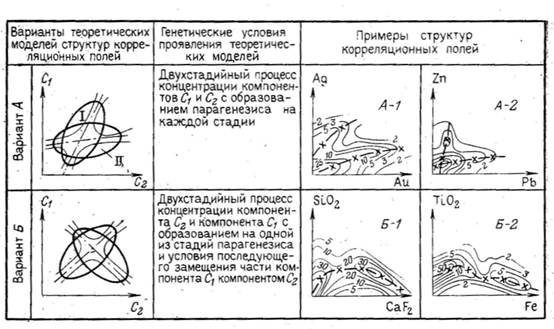

В процессе исследований детально изучают размещение в корреляционных полях двумерных частот проб. В общей совокупности проб, отображенных в корреляционном поле, стараются выделить частные совокупности проб. В поле корреляции проводят линии равных плотностей распределения частот (изочастоты) и затем анализируют получающиеся структуры. Общая совокупность обычно распадается на несколько отдельных совокупностей, фиксируемых в корреляционном поле структурными выступами и (или) повышенными значениями частот. Каждая частная совокупность свидетельствует о существовании в полезном ископаемом парагенезиса определенных химических компонентов и минералов. Анализ структур корреляционных полей позволяет установить определенные закономерности в пространственно-временной концентрации минерального вещества в залежи. А далее с учетом полученных результатов анализа на основе минералого-петрографических описаний руд приступают к реконструкции процесса минералообразования. Наиболее типичные варианты структур корреляционных полей компонентов руд полигенерационного состава и, следовательно, дискордантного соотношения их геохимических полей, приведены на рис.1.

Рис.1. Варианты структур корреляционных полей полигенерационных руд (по В. Ф.Мягкову [3]).

Справа приведены примеры структур по месторождениям: золоторудного (А-1), Азатекского полиметаллического (А-2), Амдерминского флюоритового (Б-1), Баронского титаномагнетитового (Б-2)

Изложенные принципы генетических построений применены нами при изучении структур корреляционных полей химических компонентов скарново-магнетитовых руд месторождений Тагильской и Турьинско-Ауэрбаховской групп (Средний и Северный Урал). Рудные тела месторождений залегают в скарновых зонах, развитых на контактах крупных интрузивных массивов: Тагильского диорит-сиенитового – месторождения Тагильской группы (Высокогорское, Лебяжинское, Первое Каменское, Естюнинское) и Ауэрбаховского гранодиоритового – месторождения Турьинско-Ауэрбаховской группы (Ауэрбаховское, Песчанское, Воронцовское, Вадимо-Александровское). В исследовании использован большой объем данных по химическому опробованию руд: каждое корреляционное поле составлено по сотням или первым тысячам проб.

Геохимические поля основных компонентов руд – железа, серы и меди – являются гетерогенными, каждый компонент входит в состав нескольких минералов. Главная масса железа приходится на магнетит, кроме того, в заметных количествах железо связано с пиритом, халькопиритом, пирротином и железистыми скарновыми минералами. Сера сосредоточена в основном в пирите и халькопирите, реже в пирротине, медь – главным образом в халькопирите. Минеральная гетерогенность нахождения компонентов отражается в строении корреляционных полей, они рассмотрены ранее [4,7, 9].

В данной статье рассматриваются корреляционные поля компонентов, которые также определяются в рядовых пробах руд – кобальта и фосфора. Кобальт практически не образует самостоятельных минералов, он изоморфно входит в состав магнетита и сульфидов. Минералом-носителем концентраций фосфора является апатит.

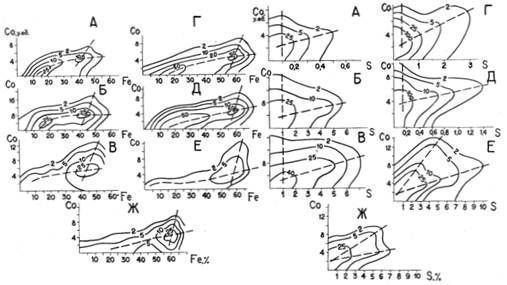

Рис. 2. Структуры корреляционных полей «кобальт – железо и кобальт – сера» руд месторождений: А-Д – Высокогорского (А – рудное тело 4, Б – РТ-5, В – РТ-6, Г – блок 15, Д – блок 21); Песчанского: Е – Северо-Песчанского и Ж – Ново-Песчанского участков

Корреляционные поля кобальт-железо обладают примерно одинаковым строением, несмотря на разные средние содержания кобальта и железа в рудных телах. В корреляционных полях компонентов отчетливо выделяются две совокупности проб (рис.2). Обе совокупности характеризуются положительными зависимостями между компонентами, однако различаются по содержаниям в них кобальта и характеру зависимостей между железом и кобальтом. Ось структуры первой совокупности проходит под малым углом к оси содержаний железа; для совокупности характерно постоянное, но незначительное увеличение содержаний кобальта в пробах с возрастанием содержаний железа. Ядро ее примыкает к оси содержаний железа около значений 15–25 %. Вторая совокупность располагается в области высоких (более 45 %) содержаний железа, она характеризуется резким возрастанием содержаний кобальта при незначительном увеличении концентраций железа. Ось структуры этой совокупности располагается под углом 60–75 ° к оси содержаний железа; в месте пересечения осей структур совокупностей наблюдаются повышенные плотности двумерного распределения проб.

Анализ особенностей строения корреляционных полей кобальт-железо позволяет утверждать, что в рудах имеются, по крайней мере, две генерации магнетита, отличающиеся по содержаниям кобальта: одна из них характеризуется низкими его концентрациями, вторая обусловливает появление в рудах высоких содержаний компонента.

Корреляционные поля кобальт-сера рудных тел Высокогорского месторождения несколько отличаются по особенностям строения от корреляционных полей рудных тел Песчанского месторождения. В корреляционных полях Высокогорского месторождения (рис.2, А-Д) выделяются две совокупности: ось одной из них параллельна оси содержания кобальта, ось второй совокупности проходит под небольшим углом к оси содержаний серы. В первой совокупности содержания кобальта увеличиваются, а содержание серы остается постоянным; совокупность отображает кобальт, входящий в состав магнетита. Во второй совокупности одновременно с увеличением содержаний серы происходит увеличение содержаний кобальта. Эта совокупность отображает кобальт, входящий в состав сульфидов, главным образом пирита.

В корреляционных полях рудных тел Песчанского месторождения (рис. 2, Е,Ж), кроме двух рассмотренных совокупностей проб, выделяется третья, занимающая промежуточное положение. Более сложное строение полей корреляции объясняется иным составом сульфидной минерализации: широкое распространение на месторождении наряду с пиритом имеет пирротин. Третья совокупность, по мнению автора, и отражает кобальт, входящий изоморфно или в виде мельчайших включений линнеита и кобальтина в состав зерен пирротина, причем кобальта в этом минерале содержится даже больше, чем в пирите.

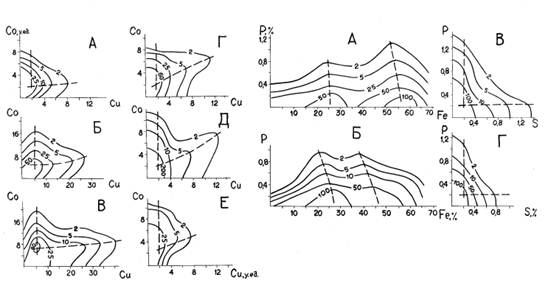

Корреляционные поля кобальт-медь по всем рассмотренным рудным телам имеют идентичное строение (рис.3). Совокупность проб, ось которой параллельна оси содержаний кобальта, отражает кобальт, связанный с магнетитом, пиритом (и пирротином). Вторая совокупность характеризуется возрастанием содержаний кобальта по мере возрастания содержаний меди, т.е. некоторая часть кобальта входит в состав халькопирита – основного носителя меди.

В корреляционных полях фосфор-железо подобно полям железо-сера и железо-медь наблюдаются две совокупности – скарновая и магнетитовая (рис. 3). В рудном теле 5 Лебяжинского месторождения магнетитовая совокупность развита сильнее, чем скарновая. В рудных телах 32 и 41 более отчетливо обособлена скарновая совокупность, магнетитовая совокупность фиксируется плохо. Развиты обе совокупности примерно в одинаковой степени. Для обеих совокупностей характерны отрицательные связи между содержаниями фосфора и железа.

Корреляционные поля фосфор-сера содержат две независимые совокупности проб, оси их структур параллельны осям содержаний компонентов. Корреляционные связи между компонентами не фиксируются.

Рис. 3. Структуры корреляционных полей «кобальт – медь, фосфор-железо и фосфор – сера»

руд месторождений: слева – Высокогорского (А – рудное тело 4, Б – РТ-5, В – РТ-6, Г – блок 15,Д – блок 21), Е – Песчанского ( РТ-2); справа – Лебяжинского (А.,В – РТ-5, Б,Г – РТ-32,41)

Таким образом, несмотря на различия в стратиграфическом и структурном положениях рудных тел, на разную концентрацию в них рассматриваемых компонентов, корреляционные поля каждой пары компонентов имеют, как правило, единую для всех рудных тел схему строения. Наблюдающиеся же отличия в строении полей заключаются лишь в разном развитии обособляющихся на корреляционных полях структур двумерного распределения проб: по мере изменения общей концентрации компонентов в залежи происходит эволюция той или иной структуры поля.

Типичным для скарново-магнетитовых руд следует, видимо, считать наличие в корреляционных полях железо-сера, железо-медь и железо-фосфор двух совокупностей проб – скарновой и магнетитовой, которые соответствуют двум последовательно развивающимся во времени процессам концентрации железа. Для каждой из этих совокупностей характерны свои формы зависимостей между содержаниями соответствующих компонентов.

На корреляционных полях кобальт-железо, кобальт-сера и кобальт-медь выделяются совокупности проб, характеризующиеся положительными связями между кобальтом и тремя другими компонентами. Следовательно, геохимическими исследованиями подтверждаются данные минераграфических определений о двойственном характере нахождения кобальта в рудах. Основная его масса находится в виде изоморфной примеси или в виде мельчайших включений кобальтовых минералов в магнетите, пирите, реже в халькопирите.

Строение корреляционного поля фосфор-сера свидетельствует о том, что минеральные формы серы (пирит, пирротин, халькопирит) и фосфора (апатит) входят в разные парагенетические ассоциации.

Характер пространственных соотношений геохимических полей основных компонентов, а именно то, что поля в основном дискордантные и слабо конкордантные, свидетельствует о полистадийной природе концентрации рудного вещества [1,2]. Л. Н. Овчинников [5] выделил в процессе скарнового рудообразования три этапа: скарново-магнетитовый с двумя стадиями (собственно-скарновой и окисного оруденения), апоскарново-сульфидный и карбонатно-сульфидный. С нашей точки зрения, как показали исследования корреляционных полей компонентов, данная генетическая схема для рассматриваемых месторождений должна быть скорректирована. Процесс формирования рудных залежей логичнее разделять на две стадии: стадию скарнообразования и стадию сульфидно-магнетитового оруденения (с двумя подстадиями – магнетитовой и сульфидной) [8–10, 6].

Особую важность при отработке залежей имеют результаты определения соотношений полей кобальта с полями железа, серы и меди. На рудниках производится комплексное использование железных руд с получением медного и кобальт-пиритного концентратов. И если с производством медного концентрата больших осложнений не возникает, так как медь находится в рудах в виде легкообогатимого минерала – халькопирита, то с кобальтовыми концентратами дела обстоят намного сложнее. Выявлено, что подавляющая часть кобальта находится в магнетите и сульфидах железа и меди. Технологическими же испытаниями установлено, что кобальт экономически выгодно извлекать лишь из сульфидов. Следовательно, рудные тела или их участки, где компонент связан с магнетитом, являются малоперспективными для получения кобальт-пиритного концентрата.

Рецензенты:

Ибламинов Рустем Гильбрахманович, доктор геолого-минералогических наук, зав. кафедрой минералогии и петрографии Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Наумова Оксана Борисовна, доктор геолого-минералогических наук, зав. кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Сунцев А.С. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУР КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ПОЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7526 (дата обращения: 29.01.2026).