По структуре земельного фонда и развитию производства Калмыкия относится к аграрному региону с высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения (92%) [3]. В связи с этим наибольшую антропогенную нагрузку на земельные ресурсы оказывают сельскохозяйственные производители. Их развитие по экстенсивному затратному принципу природопользования привело к значительному разрушению естественных экосистем: к сокращению площади кормовых угодий, деградации растительности, эрозии, засолению почв и другим негативным явлениям. Данные процессы усугубляются и социальной напряженностью, потребительским отношением к природе, которое всегда наблюдается в период первоначального накопления капитала. В последние годы к традиционным факторам деградации прибавились техногенные (освоение и разработка природных месторождений нефти и газа). Все это требует совершенствования структуры землепользования, создания эффективной организации территории.

По административно-территориальному комплексу в состав республики входят 13 административных районов, которые условно делят её на три природно-хозяйственные зоны: западную, центральную и восточную (рис. 1).

Рис. 1. Административное и природно-хозяйственное деление Республики Калмыкия.

Первая природно-хозяйственная зона граничит с Ростовской областью и включает территории Городовиковского и Яшалтинского районов, центральная - Малодербетовского, Сарпинского, Кетченеровского, Целинного, Приютненского и Ики-Бурульского. Восточная зона приурочена к правобережью р. Волга и граничит с Астраханской областью. На её территории находятся Октябрьский, Юстинский, Яшкульский, Черноземельский, Лаганский районы. Структура сельскохозяйственных угодий по зонам сильно варьирует. Так, для Западной зоны с самыми благоприятными в границах республики почвенно-климатическими условиями характерен высокий уровень распаханности, в Центральной - удельный вес пашни значительно ниже, чем в предыдущей. Восточная зона - это территория обширных пастбищ с небольшими вкраплениями участков орошаемой пашни.

Постановка вопроса о первостепенной необходимости в современных геоэкологических условиях проведения структурной оптимизации использования земельного фонда республики вытекает из основного противоречия существующего природопользования и теоретического наследия докучаевской концепции рационального природопользования, которое получило развитие в трудах современных географов: Чибилев, 1987; 1990; 1992; 1998; Тишков, 1986; 1993; 1997; 1998; и др. доказавших, что сохранение в степной зоне природных естественных участков способствует повышению стабильности и продуктивности агроландшафтов, препятствует развитию процессов опустынивания [2]. Поэтому здесь важно установление предельно допустимых экологических параметров. Такие параметры для степной зоны уже разработаны, а их внедрение на практике позволило бы снизить интенсивность деградационных процессов, не делая больших затрат (табл. 1) [4; 5]. Именно в Республике Калмыкия наиболее реально и целесообразно добиваться снижения площадей пахотных низкопродуктивных угодий, увеличивать площадь кормовых угодий, защитных лесных насаждений, переводить часть сельскохозяйственных земель в особо охраняемые природные территории и т.д. По данным работ различных авторов по сбалансированной по экологическим параметрам территориальной организации, нами приведена современная структура землепользования республики. Доля природных и полуприродных ландшафтов определена приближенно как сумма лесной и древесно-кустарниковой растительности, водоемов, болот, а также пастбищных и сенокосных угодий. Сравнительный анализ предельных экологических параметров и современной структуры земель Калмыкии позволяет сделать вывод о её несоответствии предельно допустимым экологическим параметрам (табл. 1).

Таблица 1 - Экологические параметры сбалансированной территориальной организации в степной зоне

|

Показатель |

Предельно допустимые экологические параметры |

Оптимальные экологические параметры |

Структура земель Калмыкии |

|

Доля пашни от площади территории

|

не более 60% (Реймерс, 1990, 1994)

|

40-45% (Реймерс, 1990, 1994; Синещеков, Южаков, 2005) |

12 |

|

Доля многолетних трав от площади пашни |

не менее 30% (Макевнин, Вакулин, 1991) |

30-50% (Макевнин, Вакулин, 1991) |

0,3 |

|

Доля кормовых угодий от площади сельхозугодий |

не менее 30% (Рюмин, 1990; Парамонов и др., 2003) |

40-50% (Рюмин, 1990; Синещеков, Южаков, 2005) |

84 |

|

Доля лесных площадей от общей площади

|

не менее 10-15% (Молчанов, 1966; Парамонов и др., 2003) |

15-20% (Докучаев, 1951; Парамонов и др., 2003) |

1 |

|

Доля полезащитных лесополос площади пашни |

не менее 4-5% (Парамонов и др., 2003) |

7-10% (Парамонов и др., 2003) |

1 |

|

Доля орошаемых земель от площади сельхозугодий

|

до 20% в сухой и полусухой зонах; до 15% в засушливой и полузасушливой зонах (Парфенова, Решеткина, 1993; Шумаков, Кирейчива, 1994) |

15-20% в сухой и полусухой зонах; 10-15% в засушливой и полузасушливой зонах (Парфенова; Решеткина, 1993; Шумаков, Кирейчива, 1994) |

< 2 |

|

Доля селитебных территорий от общей площади |

не более 10% (Реймерс, 1990, 1994)

|

1-3% (Рюмин; 1990; Макевнин, Вакулин, 1991) |

1,3 |

|

Доля природных (естественных) ландшафтов в обшей площади территории

|

не менее 35-40% (Реймерс, Штильмарк, 1978)

|

60% природных ландшафтов; 40% преобразованных (Реймерс, Штильмарк, 1978) |

77 |

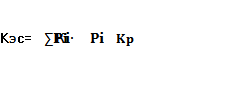

Внедрение существующих экологических норм должно быть осуществлено с учетом специфики ландшафтной структуры территории. Для такой территории, как Калмыкия, нужен иной подход. Поэтому для оценки степени сбалансированности территориальной структуры республики мы применили два интегральных показателя, описанных С.Н. Волковым (2001) [1]: коэффициент экологической стабильности территории (КЭС) и коэффициент антропогенной нагрузки на территорию (КАН) (табл. 2).

Таблица 2 - Оценка экологических свойств земельных угодий (по Волкову, 2001)

|

Название угодий |

Коэффициент экологической стабильности угодья, Кэс |

Балл для оценки степени антропогенной нагрузки, Б |

|

Леса и древесно-кустарниковая растительность |

1,0 |

1 |

|

Болота |

0,79 |

1 |

|

Водные объекты |

0,79 |

2 |

|

Сенокосы |

0,62 |

3 |

|

Пастбища |

0,68 |

3 |

|

Пашня |

0,14 |

4 |

|

Залежь |

0,70 |

2 |

|

Фруктовые сады, кустарники, многолетние насаждения |

0,43 |

4 |

|

Застроенная территория и дороги, нарушенные земли |

0,00 |

5 |

|

Прочие земли (пески, овраги, валки и др.) |

0,00 |

5 |

Эти показатели позволяют определить степень сбалансированности земельной структуры региона и отразить устойчивость, стабильность природных систем. Установлено, что продуктивность агроландшафтов снижается при повышении сельскохозяйственной освоенности территории, высокой распаханности, интенсивном использовании пастбищных угодий, чрезмерной застройке и т.д. При разном составе угодий коэффициент экологической стабильности территории определяется по формуле:

,

,

где Ki - коэффициент экологической стабильности угодья i-го вида;

Pi - площадь угодья i-го вида;

КР - коэффициент морфологической стабильности рельефа (КР = 1,0 для стабильных территорий и КР = 0,7 для нестабильных территорий). Для всех степных районов КР = 1,0.

В случае если полученное значение КЭС<0,33, то территория экологически не стабильна; при КЭС = 0,34-0,50 - неустойчиво стабильна; при КЭС = 0,51-0,66 переходит в градацию средней стабильности; при КЭС>0,67 - экологически стабильна [5].

Коэффициент антропогенной нагрузки (КАН) показывает, насколько сильно влияет деятельность человека на состояние природных систем. Его вычисляют по формуле:

,

где Р - площадь земель с соответствующей антропогенной нагрузкой, га;

Б - балл, соответствующий площади с определенной антропогенной нагрузкой (табл. 2).

Принято допущение, что КАН менее 3,0 соответствует относительно низкой антропогенной нагрузке на территорию, КАН = 3,1-3,5 - умеренной, КАН более 3,6 - высокой [5].

С учетом площади каждой оцениваемой категории земель (табл. 4), используя данные табл. 2, были рассчитаны эти показатели для Калмыкии (табл. 3).

Таблица 3 - Экологические свойства земельных угодий Республики Калмыкия в разрезе районов

|

№ п/п |

Муниципальный район |

Площадь, га |

Коэффициент экологической стабильности территории |

Коэффициент антропогенной нагрузки на территорию |

|

1. |

Городовиковский |

109905 |

0,25 |

3,74 |

|

2. |

Ики-Бурульский |

636332 |

0,54 |

3,25 |

|

3. |

Лаганский |

468551 |

0,64 |

2,64 |

|

4. |

Кетченеровский |

654791 |

0,61 |

3,13 |

|

5. |

Малодербетовский |

366593 |

0,56 |

3,22 |

|

6. |

Октябрьский |

368058 |

0,60 |

3,13 |

|

7. |

Приютненский |

311000 |

0,52 |

3,24 |

|

8. |

Сарпинский |

373763 |

0,45 |

3,40 |

|

9. |

Целинный |

525818 |

0,55 |

3,24 |

|

10. |

Черноземельский |

1419168 |

0,48 |

3,54 |

|

11. |

Юстинский |

799561 |

0,64 |

3,29 |

|

12. |

Яшалтинский |

241584 |

0,45 |

3,27 |

|

13. |

Яшкульский |

1176931 |

0,59 |

3,25 |

|

14. |

г. Элиста |

21045 |

0,35 |

3,67 |

|

|

ИТОГО |

|

|

|

На основе анализа данных коэффициентов выделены следующие группы районов.

1. С экологически несбалансированной территориальной структурой - Городовиковский.

2. С неустойчиво сбалансированной территориальной структурой - Сарпинский, Черноземельский, Яшалтинский.

3. С относительно сбалансированной территориальной структурой - Ики-Бурульский, Лаганский, Кетченеровский, Малодербетовский, Октябрьский, Целинный, Юстинский, Яшкултский.

Наименьший коэффициент экологической стабильности наблюдается в Городовиковском районе, Кэс = 0,25, при высокой антропоненной нагрузке Кан = 3,7. Это связано с высокой распаханностью территории, низкой долей лесов, природных и полуприродных систем в структуре земельных угодий, недостаточной долей кормовых угодий. Наиболее благоприятна с экологических позиций территория Лаганского района. Она характеризуется максимальным коэффициентом экологической стабильности Кэс = 0,64 и низкой антропогенной нагрузкой Кан = 2,64.

В целом территория республики не является устойчиво сбалансированной территориальной структурой. Это связано с низкими долями лесных площадей и многолетних трав от общей площади пашни, а также с высокой степенью дефлированности сельскохозяйственных угодий. Согласно характеристике земель сельскохозяйственного назначения площадь дефлированных земель на территории республики составляет 4469,8 тыс. га, или 71,2% от общей площади сельскохозяйственных угодий [3] .

Таким образом, использование данных показателей позволяет контролировать и, при необходимости, корректировать структуру землепользования.

В настоящее время структура землепользования территории республики должная быть оптимизирована в следующих направлениях.

1. Разработка научно обоснованных теоретических подходов к изменению структурного использования земельного фонда, основанных на принципах сохранения и восстановления биоразнообразия, а также критериях использования земель в условиях рыночной экономики.

2. Сокращение площадей пахотных низкопродуктивных угодий за счет вывода их из пашни и перевода в сенокосно-пастбищные угодья, а также дефлированных, солонцовых и нарушенных участков.

3. Увеличение площади защитных лесополос на распаханных территориях до 4-7%. Помимо пахотных земель, необходимо создание новых и улучшение состояния существующих защитных лесополос вдоль существующей гидрографической сети, вокруг селитебных территорий, водозаборов, вдоль дорог.

4. Восстановление травяного покрова на сбитых пастбищах за счет коренного улучшения, залужения, введения пастбищеоборотов, снижения пастбищных нагрузок и проведения необходимых культурно-технических мероприятий.

5. Залужение засухоустойчивыми многолетними травосмесями заброшенных залежей.

6. Создание степных резерватов (зон покоя), занимающих до 10% от общей площади пастбищных участков.

7. Внедрение ландшафтно-адаптивных систем земледелия.

8. Развитие сети степных особо охраняемых природных территорий.

Таблица 4 - Сведения о наличии и распределении земель по угодьям в разрезе районов (га)

|

№ |

Муниципальные районы |

Общая пло-щадь |

Сельскохозяйственные угодья |

В стадии мели-оратив-ного строи-тельства |

Под леса-ми |

Лес-ные насаж-дения, не входя-щие в ГЛФ |

Под во-дой |

Зем-ли заст-рой-ки |

Под до-ро-гами |

Боло- та |

На-ру-шен-ные зем-ли |

Про-чие земли |

|||||

|

Всего |

в том числе |

||||||||||||||||

|

пашня |

залежь |

многолетн. насажден. |

сенокосы |

пастбища |

|||||||||||||

|

1. |

Городовиковский |

109905 |

97133 |

83852 |

- |

716 |

261 |

12304 |

196 |

2369 |

2645 |

2804 |

1240 |

2161 |

97 |

- |

1260 |

|

2. |

Ики-Бурульский |

636332 |

580316 |

133317 |

1701 |

- |

109 |

445189 |

- |

1986 |

1286 |

19716 |

1896 |

5523 |

3073 |

419 |

22117 |

|

3. |

Лаганский |

468551 |

266548 |

1368 |

- |

178 |

8219 |

256783 |

9070 |

4079 |

13172 |

13348 |

1519 |

6916 |

116026 |

6 |

37867 |

|

4. |

Кетченеровский |

654791 |

627521 |

69414 |

243 |

16 |

23699 |

534149 |

64 |

2383 |

2005 |

6920 |

2654 |

4017 |

- |

126 |

9101 |

|

5. |

Малодербетовский |

366593 |

342584 |

76572 |

449 |

17 |

19048 |

246498 |

- |

1664 |

1590 |

6278 |

2085 |

3879 |

2559 |

- |

5954 |

|

6. |

Октябрьский |

368058 |

342984 |

41748 |

2518 |

- |

6791 |

291860 |

- |

1175 |

- |

11099 |

1069 |

4069 |

618 |

1197 |

5847 |

|

7. |

Приютненский |

311000 |

26817 |

82895 |

71 |

133 |

6757 |

178261 |

- |

605 |

700 |

29049 |

1901 |

2518 |

680 |

- |

7430 |

|

8. |

Сарпинский |

373763 |

349593 |

151527 |

697 |

106 |

2280 |

194983 |

- |

4759 |

1730 |

3923 |

1613 |

4041 |

1995 |

35 |

6074 |

|

9. |

Целинный |

525818 |

505489 |

118560 |

619 |

83 |

4181 |

382046 |

476 |

3604 |

2550 |

2489 |

1773 |

5461 |

114 |

13 |

3849 |

|

10. |

Черноземельский |

1419168 |

933575 |

4836 |

1235 |

9 |

13046 |

914449 |

220391 |

8192 |

13303 |

31049 |

5718 |

7343 |

8944 |

292 |

190361 |

|

11. |

Юстинский |

799561 |

756158 |

13177 |

- |

21 |

2515 |

740445 |

- |

1535 |

1160 |

3038 |

1606 |

34727 |

155 |

38 |

31144 |

|

12. |

Яшалтинский |

241584 |

181363 |

97330 |

- |

360 |

5141 |

78532 |

143 |

1685 |

2630 |

39933 |

2295 |

3023 |

3359 |

- |

7153 |

|

13. |

Яшкульский |

1176931 |

1015160 |

12349 |

5870 |

- |

3646 |

993098 |

70099 |

1243 |

306 |

8789 |

2669 |

7594 |

638 |

1939 |

68494 |

|

14. |

г. Элиста |

21045 |

10940 |

5114 |

- |

813 |

- |

5013 |

- |

2723 |

194 |

153 |

1857 |

3445 |

- |

15 |

1718 |

|

|

ИТОГО |

7473100 |

6277481 |

892059 |

13403 |

2519 |

95890 |

5273610 |

300439 |

38002 |

43271 |

178588 |

29895 |

64717 |

138258 |

4080 |

398369 |

Рецензенты:

Сажин А.Н., д.г.н, профессор, Российский университет кооперации Волгоградский кооперативный институт (филиал), г. Волгоград.

Бармин А.Н., д.г.н., профессор, декан геолого-географического факультета ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», г. Астрахань.

Библиографическая ссылка

Сератирова В.В., Бананова В.А., Лазарева В.Г. СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА КАЛМЫКИИ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5536 (дата обращения: 19.02.2026).