Исходя из сложившейся в нынешнем столетии специфики развития высокотехнологичного сектора производств, деятельность выпускника технического вуза становится всё больше ориентированной на создание и управление сложными техническими системами, совершенствование существующих и внедрение новых технических объектов.

В этих условиях главной задачей системы ВПО является усиление внимания к проблеме подготовки выпускников технического профиля качественно нового уровня, а именно формирование активной творческой личности, способной самостоятельно определять и решать комплексные инженерно-технические проблемы, выходящие за пределы стандартных ситуаций; способной проектировать и конструировать сложные ресурсоэффективные технические объекты и производственные процессы.

Несмотря на то что современное разделение труда в области инженерной деятельности неизбежно ведет к специализации инженеров, базовой составляющей любой инженерно-технической деятельности является проектно-конструкторская деятельность (ПКД), успешность которой зависит от сформированности соответствующих компетенций.

Переход к компетентностно-ориентированному образованию определяет необходимость поиска соответствующих теоретико-методологических решений, направленных на эффективную организацию учебного процесса и обеспечивающих повышение качества развития профессионально значимых компетенций, необходимых для ведения проектно-конструкторской деятельности, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда.

Материал и методы исследования

Анализ ситуации в инженерном образовании [1] показал, что важнейшими задачами эффективного формирования проектно-конструкторских компетенций (ПКК), которые должны быть учтены при разработке концептуального подхода к системе подготовки к проектно-конструкторской деятельности, являются: преодоление однобокого образования, дававшего человеку только знания; необходимость планирования содержания образования, ориентированного на конечный результат; организация непрерывного процесса развития ПКК в течение всего периода обучения.

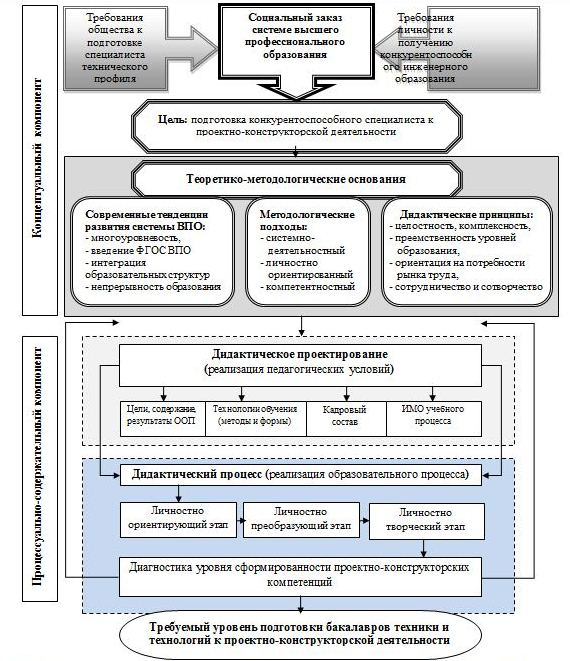

Для оптимального решения поставленных задач в рамках данного исследования за основу был принят интегративный подход в организации процесса, сочетающий в себе основные положения таких научных подходов, как: системно-деятельностный, личностно ориентированный и компетентностный [2]. Основные принципы этих подходов были учтены при построении модели организации образовательного процесса подготовки бакалавров технического профиля к ПКД в условиях многоуровневой системы образования (рис. 1). Разработанная модель представлена в виде двух взаимосвязанных структурных компонентов: концептуального и процессуально-содержательного.

Концептуальный компонент отражает современные требования к подготовке бакалавров и магистров в области техники и технологий, которые в последующем трансформируются в результаты обучения в виде перечня профессионально значимых компетенций необходимых для ведения ПКД. В основу предлагаемой модели заложены теоретико-методологические аспекты развития системы ВПО, интегрирующие в себе: современные тенденции развития ВПО, различные методологические подходы в образовании и основные дидактические принципы организации учебного процесса. Процессуально-содержательный компонент модели отражает основные составляющие процесса организации обучения: дидактическое проектирование и дидактический процесс.

Рис. 1. Модель подготовки бакалавров технического профиля к проектно-конструкторской деятельности.

Дидактическое проектирование включает в себя проведение качественного анализа компонентов образовательного процесса (информационно-методическое обеспечение учебного процесса, используемые технологии обучения, кадровый состав, система оценивания результатов обучения) с целью обновления содержательного наполнения образовательных программ, планирования и организации эффективного дидактического (педагогического) процесса. Именно эти компоненты образовательного процесса и можно отнести к дидактическим условиям, выполнение которых, позволит обеспечить эффективную подготовку бакалавров техники и технологий к будущей ПКД (рис. 2).

Рис. 2. Дидактические условия реализации процесса подготовки бакалавров техники и технологии к проектно-конструкторской деятельности.

Дидактический процесс подготовки студентов к ПКД рассматривался как поэтапный переход одного состояния в другое, отличающееся своими функциями и ведущими направлениями деятельности. В целостном и непрерывном процессе подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности было условно выделено три взаимосвязанных этапа обучения, влияющих на развитие ПКК - личностно ориентирующий, личностно преобразующий и личностно творческий.

Основная идея предлагаемого подхода в обучении заключается в попытке обеспечения тесной связи производства и непрерывности процесса подготовки студентов к проектно-конструкторской деятельности, на основе интегративного подхода отражающего реализацию трех основных положений, организации учебного процесса: содержание обучения, методику обучения и организационный аспект. На каждом этапе обучения обеспечивается взаимосвязь между различными уровнями готовности студентов к ПКД посредством корректировки целей, содержания и выбора соответствующих технологий обучения.

На личностно риентирующем этапе (1-2 семестры) обучения процесс развития ПКК осуществляется на уровне интеграции межпредметных связей: используются понятия, законы, категории, которые являются общими в дисциплинах общепрофессиональной подготовки; изложение теоретического материала ведется с опорой на знания студентов смежных дисциплин; для самостоятельной работы студентам предоставляется право выбора уровня сложности задания в соответствии с их возможностями. В этот период обучения наряду с решением хорошо структурированных типовых задач вводятся творческие мини-проекты, для выполнения которых студентам необходимо актуализировать знания не только дисциплин проектировочного блока, но и смежных учебных дисциплин общепрофессионального цикла. Процесс обучения, основанный на информационно-развивающих технологиях обучения [3], направлен на систематизацию у студентов знаний по общепрофессиональным дисциплинам, своевременную их актуализацию, а также на формирование устойчивых навыков работы с информацией.

На личностно преобразующем этапе (3-6 семестры) обучения процесс развития ПКК направлен на формирование потребностей студентов в дополнительной информации, умений ее поиска и переработки с опорой на дисциплины проектировочного блока. На данном этапе обучения, основанном на использовании деятельностных технологий обучения [3], студенты самостоятельно или под руководством преподавателей профилирующих кафедр овладевают практическим опытом ведения проектной деятельности через выполнение типовых курсовых работ и проектов, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки, представляющие собой творческие задания внутридисциплинарного характера. В этот период обучения происходит формирование у студентов системы профессиональных практических умений и навыков, по отношению к которым учебная информация выступает инструментом, обеспечивающим возможность качественно выполнять профессиональную деятельность. Целевая ориентация и мотивация студентов направлена на повышение потребности в самообразовании и самосовершенствовании своей ПКД.

На личностно творческом этапе (7-8 семестры) обучения студенты овладевают практическим опытом ведения проектной деятельности через введение в учебный процесс заданий по разработке проектов междисциплинарного характера, которые представляют собой синтез творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности. Выполнение проектов, их презентация и защита способствуют дальнейшему формированию субъектной позиции студента. Интеграция учебной деятельности осуществляется на стыке проектировочных и специальных дисциплин. В этот период обучения доминируют продуктивные методы обучения, предлагающие творческую деятельность проблемно-практического характера [4]. Результатами данного этапа обучения является подготовка студентами выпускной квалификационной работы (ВКР), которая представляет собой практико-ориентированный проект в области будущей профессиональной деятельности.

Для подтверждения эффективности предлагаемого подхода в организации учебного процесса подготовки бакалавров к ПКД была проведена экспериментальная проверка разработанной модели формирования проектно-конструкторских компетенций.

Результаты

Обучение в контрольных группах (КГ) проводилось с использованием классических подходов по традиционной программе. В экспериментальных группах (ЭГ) учебный процесс организовывался на основе реализации совокупности выдвинутых организационно-педагогических условий (рис. 2).

На личностно ориентирующем этапе обучения подготовка к ПКД осуществляется через освоение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика», которая помогает развить базовые инженерно-графические компетенции (правила проектирования и конструирования, выполнения и оформления проектно-конструкторской документации). Учебный процесс на данном этапе обучения строится через решение проблемно-творческих расчетно-графических задач, не имеющих алгоритма решения, посредством работы в малых группах или индивидуальной работы с использованием системы автоматизированного проектирования Autodesk AutoCad и Autodesk Inventor. Содержание заданий подбирается с учетом будущей профессиональной направленности, с применением межпредметных связей. Итогом обучения на данной ступени является выполнение проекта инженерной направленности, тему которого студенты определяют самостоятельно или совместно с профилирующей кафедрой. Результаты работы над проектом позволяют определить базовый уровень развития первичных навыков инженерного проектирования, критерием которого является разработка проектно-конструкторской документации сборочного узла технического устройства и выполнение его трехмерной модели. При этом следует отметить, что базовый уровень имеет 4 оценочные шкалы: низкая, средняя, высокая, очень высокая.

Результаты обучения в экспериментальных и контрольных группах в период с 2007 по 2010 г. представлены в таблице 1.

Таблица 1

|

Развитие первичных навыков инженерного проектирования |

2007/08 уч. год |

2008/09 уч. год |

2009/10 уч. год |

2010/11 уч. год |

||||

|

КГ1 (20 чел.), % |

ЭК1 (22 чел.), % |

КГ2 (20чел.), % |

ЭГ2 (22 чел.), % |

КГ3 (21 чел.), % |

ЭГ3 (20 чел.), % |

КГ4 (23 чел.), % |

ЭГ4 (27 чел.), % |

|

|

низкое |

25 |

13,6 |

15 |

4,6 |

9,5 |

5 |

13,0 |

3,7 |

|

среднее |

40 |

9,1 |

25 |

0 |

28,6 |

15 |

26,1 |

11,1 |

|

высокое |

20 |

31,8 |

30 |

31,8 |

38,1 |

25 |

34,8 |

14,8 |

|

очень высокое |

15 |

45,5 |

30 |

63,6 |

23,8 |

55 |

26,1 |

70,4 |

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что введение в учебный процесс экспериментальных групп отдельных элементов технологии проектного обучения (принцип доступности, принцип активности, принцип наглядности) способствует усилению мотивации студентов для ведения ПКД, стимулирует студентов к систематической самостоятельной работе и способствует развитию таких проектно-конструкторских компетенций, как: чтение и выполнение чертежа, развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, умение принимать правильные решения, организаторские способности, умения совместной деятельности, самостоятельность, самоконтроль.

На личностно преобразующем этапе обучения интеграция учебной деятельности осуществлялась на стыке проектировочных и общепрофессиональных дисциплин. На данном этапе обучения у студентов формируются практические умения и навыки учебно-проектной деятельности. Студенты самостоятельно или под руководством преподавателей профилирующих кафедр овладевают практическим опытом ведения проектной деятельности через выполнение типовых курсовых работ и проектов, представляющих собой творческие задания внутридисциплинарного характера. Результатами данного этапа обучения становится ценностно-смысловое самоопределение студентов, развитие профессиональной мотивации, высокий уровень активизации учебной деятельности студента, сформированность его личностного отношения к самообразованию и самосовершенствованию. Опыт ведения ПКД формирует прочную основу понимания приобретенных дисциплинарных знаний, умений и навыков, на которых можно построить концептуальное понимание сущности деятельности междисциплинарного характера.

На личностно творческом этапе обучения студенты овладевают практическим опытом ведения проектной деятельности через введение в учебный процесс заданий по выполнению реальных проектов междисциплинарного характера по заказу предприятий нефтегазового комплекса. Обучение проходит в процессе моделирования месторождений нефти и газа, когда создаются цифровые 3D-геологические и 3D-гидродинамические модели по результатам сбора и анализа реальных данных. В результате выполнения таких проектов разрабатывается полный набор проектно-конструкторской документации в соответствии с отраслевыми регламентами и инструкциями. По итогам выполнения практико-ориентированных междисциплинарных проектов, по сути, являющихся научно-исследовательскими работами, студенты выполняют свои ВКР.

Эффективность и качество такого подхода в обучении подтверждается активным участием студентов в работе конференций и семинаров различного уровня, в реализации хоздоговорных работ по заказу предприятий. Предложенный подход в организации учебного процесса формирует у студентов, помимо профессиональных компетенций, также ряд общекультурных, таких как: критическое мышление, навыки работы в команде, способность грамотно ставить задачи и принимать самостоятельные решения, находить общий язык со специалистами в другой предметной области в процессе совместной деятельности. Более того, поскольку выполняемые работы - это реальные производственные задачи, значительно возрастает интерес студентов к ним, возникает понимание значения и востребованности того комплекса знаний, который приобретают студенты на протяжении всего обучения в вузе, эти знания закрепляются и рассматриваются на примере реальных, а не абстрактных задач.

Заключение

Результаты эксперимента показали, что разработанная модель способствует успешной подготовке бакалавров в области техники и технологий к будущей проектно-конструкторской деятельности. Утверждение основано на том, что модель учитывает особенности будущей профессиональной деятельности специалистов и нацелена на формирование их способностей к естественной и быстрой адаптации в трудовых коллективах и оперативному освоению самых современных наукоемких технологий.

Рецензенты:

- Соколова И.Ю., д.п.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», г. Томск.

- Стародубцев В.А., д.п.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск.

Библиографическая ссылка

Вехтер Е.В., Сафьянников И.А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5371 (дата обращения: 18.02.2026).