Следует отметить, что категория субъекта, фундаментально разработанная В.А. Петровским, рассматривается как одна из наиболее глубоких и системных как в отечественной, так и в мировой психологии [5, 1]. Однако она не лишена недостатков и неточностей, касающихся типологизации форм активности субъекта.

Основной недостаток ярко представлен в анализе «Я» В.А. Петровского и заключается, на наш взгляд, в том, что логическая классификация причин по Аристотелю [2; 3] не подходит к классификации «Я» В.А. Петровского. Причиной этого может быть неверная интерпретация В.А. Петровским типов причин по Аристотелю. В.А. Петровский, очевидно, берет типологию причин из «Метафизики» [2], где её совсем не просто понять, по причине сложности и малопонятности для наших современников метафизики древних греков. Между тем, Аристотель посредством определения видов причин во «Второй аналитике» указывает на то, что в основании его классификации заложено отношение причины ко времени: «Мы полагаем, что знаем тогда, когда знаем причину. Причин же имеется четыре. Первая - суть бытия (вещи); вторая - то, при наличии чего необходимо есть что-то (другое); третья - первое двигавшее; четвертая - то, ради чего» [3, с. 328]. Данный отрывок уже дает основание утверждать, что Аристотель пользовался иной классификацией причин, различая вневременную суть бытия (формальная причина, Causa formalis) и приложимость категории времени для «вещей существующих, существовавших и будущих» [3, с. 331] и, соответственно, для материальной, актуальной и финальной причины (Causa materialis, Causa actualis, Causa finalis).

Таким образом, отличия нашей интерпретации видов причин по Аристотелю от интерпретации В.А. Петровского представлено в таблице 1.

Таблица 1

Отличия в интерпретации видов причин по Аристотелю у В.А. Петровского и в нашем исследовании

|

Виды причин (по Аристотелю) |

Отношение вида причины ко времени |

|

|

В нашей интерпретации |

В интерпретации В.А. Петровского |

|

|

Causa formalis (формальная причина) - «суть бытия [вещи]» |

Вне времени |

Идеальное время |

|

Causa actualis (актуальная причина) - «то, при наличии чего необходимо есть что-то [другое]» |

Настоящее время |

Вне времени |

|

Causa materialis (материальная причина) - «первое двигавшее» |

Прошедшее время |

Настоящее время |

|

Causa finalis (финальная, конечная причина) - «то, ради чего» |

Будущее время |

Совершенное время |

Материальная причина («первое двигавшее») определяется Аристотелем в прошедшем времени. Например: «Что было причиной ведения войны с афинянами? То, что афиняне вместе с эретрийцами вторглись в Сарды; именно это первое двигавшее» [3, с. 329]. В.А. Петровский полагает эту причину в настоящем времени.

Актуальная причина («то, при наличии чего необходимо есть что-то [другое]») определяется Аристотелем в настоящем времени в смысле её одновременности со следствием. Слово «актуальный» (лат. actualis - действительный, настоящий) имеет словарное значение «существенный для настоящего времени» [3, с. 24]. По В.А. Петровскому, этот тип причины существует вне времени.

Финальная причина («то, ради чего») Аристотелем полагается в будущем, ради которого совершается настоящее, являющееся следствием. Пример финальной причины, приводимый Аристотелем: «Зачем он идет гулять? (настоящее. - Н.Г.) Чтобы быть здоровым (в будущем. - Н.Г.)» [3, с. 329]. У В.А. Петровского эта причина полагается в «совершенном» времени. «Мысль, ставшая переживанием, не выбирает, где и когда ей быть, а просто есть в каждой точке пространства и времени. Переживания, таким образом, образуют совершенное пространство и время» [10, с. 21].

При определении формальной причины («суть бытия [вещи]») Аристотель не пользуется категорией времени. Сущность («суть») в противоположность явлению традиционно полагается философами вне времени (от Платона, учителя Аристотеля, до Гуссерля и Хайдеггера) или вовсе отрицается (как у неопозитивистов) [9, с. 665]. Время служит условием проявления сущности, но не условием её существования. По В.А. Петровскому, этот тип причины существует в идеальном времени. Мы разделяем эту точку зрения, полагая, что в мышлении время существует в идеальной форме, то есть в виде пространственной схемы временных координат, либо в виде формулы времени, в образе реки, в «которую нельзя вступить дважды» и т.д.

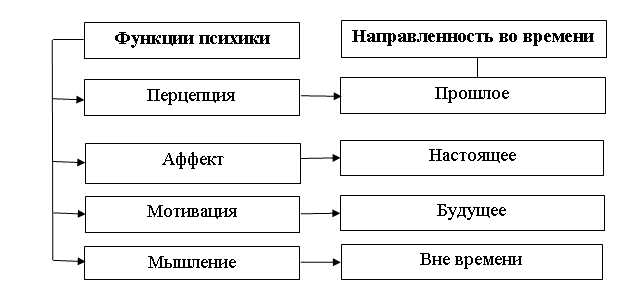

Такая интерпретация типологии причин Аристотеля позволяет увидеть по-новому классификацию психических функций, в которых проявляет себя субъект (рисунок 1).

Рисунок 1. Темпоральная ориентация психических функций

Рассмотрим подробнее темпоральную ориентацию психических функций.

1. Так, прошедшее время, безусловно, связано с восприятием и представлением. «Рецепторное Я» - единство воспринимающего и воспринимаемого; субъект перцепции, опыта, и памяти; ему соответствует causa sui в значении «материальной причины». Онтогенетический опыт индивида является «материей» его Я, «чувственной тканью» (Леонтьев А.Н.) его сознания, а «Я» - источником активности и селективности перцептивных процессов, то есть, причиной собственного опыта.

Перцепция дает чувственный образ окружающей среды в пределах диапазонов органов чувств, который является первичной формой знания [7, с. 21]. Перцепция объективирует реальность в чувственных образах. В.А. Ганзен утверждает, что образы восприятия и ощущения непроизвольны, поэтому он определяет функцию перцепции как функцию реактивного отражения, в которой реализуются как объектно-субъектные, так и субъектно-объектные отношения [7, с. 62]. Последнее утверждение сомнительно, так как противоречит принципу селективности восприятия: два человека, сидящие рядом на шумной вечеринке, могут иметь разные аудиальные образы, если они вслушиваются (произвольно) в два разных разговора. С нашей точки зрения, более обоснованным является тезис об активности восприятия.

Как акт, перцепция имеет явную направленность в прошлое. Перцепция - это восприятие того, что уже случилось, произошло, или уже начало происходить. Элементарное ощущение возникает при сравнении текущей стимуляции рецептора с предшествующей; при выработке привыкания в процессе адаптации органа чувства к раздражителю чувствительность к нему снижается, а в исследованиях стабилизированных раздражителей (например, изображений, фиксированных на сетчатке глаза) исчезает вовсе, несмотря на физическое воздействие раздражителя на рецептор [6]. Физиологической основой влияния прошлого опыта на восприятие является включение наличных воздействий в систему временных связей [4, с. 57]. Перцепция может осуществляться на фоне далекого прошлого личности и даже на фоне исторического прошлого общества. Например, восприятие изменений в дизайне, которые произошли за 30 и более лет. Перцепция может фокусироваться на границе прошлого и настоящего, как в случае восприятия текущих процессов [8]. Контекстуальность («глубина прошлого» в ретроспективе памяти) и избирательность (внимание) восприятия не определяются полностью опытом и наличными ощущениями, но связаны с другими отношениями субъекта - эмоциями и волей. Эти связи неоднозначны и субъективны. Перцепция бывает непреднамеренной, иногда протекает без осознанных переживаний, но осуществляется всегда в контексте сравнения с прошлыми ощущениями и восприятиями: как узнавание (в репродуктивном восприятии) или восприятие изменений (в продуктивном восприятии).

Таков субъект перцепции как психической активности. Аналогичной деятельностной позицией, в которой субъект (но уже субъект деятельности) обращен к прошлому является позиция исследователя. Перцептивное производство и воспроизводство - это процессы, в которых происходит приобретение знаний. Наука является технологизированным перцептивным производством.

2. Настоящее время связано с переживанием. «Эффекторное Я» - телесное единство движущего и движимого - субъект переживания, эмоций и чувств; ему соответствует causa sui в значении «актуальной причины». Переживание является актуальной причиной существования «Я», то есть причиной, существующей в настоящем времени и поэтому выводящей «Я» за границы его рецепторной функции и прошлого опыта. «Я», в свою очередь, является причиной текущего психофизиологического состояния, которое у человека не определяется полностью предшествующими событиями и состоянием потребностной сферы, о чем свидетельствует опыт психофизиологической саморегуляции.

Научная традиция рассмотрения аффекта как отношения существует давно. В.Н. Мясищев вводил в психологию понятие отношения, отталкиваясь от реальности эмоций и чувств [6]. Согласно В.А. Ганзену, аффект существует в двух формах: эмоций и чувств, выполняет функцию реактивного, приспособительного регулирования: здесь могут иметь место как объектно-субъектные, так и субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения [7].

Это означает возможность субъективной эмоциональной оценки происходящего. Многими авторами подчеркивается происходящая в эмоциональном состоянии активация нервных центров, а в конечном итоге - и всего организма, осуществляемая неспецифическими структурами ствола мозга и передаваемая неспецифическими путями возбуждения (Линдслей, 1960 и др.). Согласно «активационным» теориям эмоции обеспечивают оптимальный уровень возбуждения центральной нервной системы и отдельных её подструктур (и, соответственно, уровень бодрствования системы психического отражения), который может колебаться от коматозного состояния и глубокого сна до предельного напряжения в состоянии экстаза.

Эмоция, аффект, переживание существуют во внутреннем мире субъекта в настоящем времени. Многие авторы, вслед за Джемсом - Ланге и Кэнноном - Бардом, считают тело границей между субъектом и объектом, а эмоцию - ощущением физиологических изменений в организме. Термин «ощущение» превращает переживание в разновидность перцептивного акта. Между тем, по свидетельству многих авторов эмоции являются ведущим компонентом информационной оценки, связывающей потребности с перцептивным образом ситуации, придавая ей личностный смысл (при этом потребности становятся мотивами).

При отклонении результата деятельности любой функциональной системы от образа результата действия (акцептора действия) субъект формирует информационный сигнал - отрицательную эмоцию, при совпадении результата действия с акцептором формируется положительная эмоция.

Так, сильные эмоции способны придать эмоциональную окраску практически всему, что, так или иначе, связано с ситуацией их возникновения (Лурия А.Р., Калашник Я.М.).

Таким образом, эмоция есть репрезентация в сознании субъекта его текущего психофизиологического состояния, включая его собственную телесную активность (В. Джемс: «испугался потому, что побежал»), благодаря чему возможен не только контроль, но и психофизиологическая саморегуляция.

3. Будущее время связано с мотивацией. «Мотивационное Я» (единство желающего и желаемого) - субъект мотивации, целеполагания; ему соответствует causa sui в значении «целевой (финальной) причины». Здесь утверждается, что цель является финальной, полагаемой в будущее причиной «Я», а «Я» - причиной мотивов, намерений и целей.

4. Осталось проанализировать мышление как отношение субъекта ко времени. Время, превращенное в идеальную пространственную схему, связано с мышлением. «Мыслящее Я» (единство мыслящего и мыслимого) - субъект мышления; ему соответствует causa sui в значении «формальной причины». Мысль является причиной «Я» (Декарт Р.), а «Я», становясь вневременным единством своих темпоральных модусов («ипостасей», по В.А. Петровскому), является причиной мысли.

Таким образом, здесь мы имеем дело с отношением в широком смысле.

Мышление не имеет временной направленности, так как в объективации происходит постижение всеобщего - вневременной сущности вещей («вечного Царства идей» - по Платону), а не воспринимаемых явлений, целевых характеристик действия и психофизиологических состояний, распределенных во времени. Само время объективируется, теряя темпоральные свойства: система временных координат устанавливается произвольно (так, например, историк может рассматривать прошлое событие в будущем времени как замысел, проект неких исторических персонажей, помещая себя на их место в ещё более отдаленное прошлое), возможны инверсии времени (например, фильм М. Ромма «Воспоминание о будущем»). В мышлении происходит «сборка» субъектных интенций - перцептивных, аффективных и волевых - в рамках общего идеального пространства и времени, результатом чего становится самосознание и самовоспитание субъекта.

Наш анализ временной направленности четырех модусов психического бытия субъекта позволяет распределить их во времени. Таким образом, темпоральную направленность имеют: субъект восприятия (прошлое), субъект переживания (настоящее) и субъект действия. Субъект мышления объективирует время в пространственных схемах образов и знаковых форм.

Таким образом, нами рассмотрены темпоральные аспекты субъекта активности, которые важны для социально-психологического анализа процессов интериоризации культурного содержания и перевода их в социальные представления и субъектные формы профессионального общения. В состав интериоризационного пространства входят следующие процессы: 1) перцепция, в которой текущее состояние сенсорного поля сравнивается с одним или несколькими прошлыми его состояниями; 2) эмоция существует в настоящем времени (переживание) как состояние организма; изменяя эмоциональное состояние с помощью знаковых форм, субъект тем самым одновременно запускает множество физиологических процессов в организме; 3) мотивация как проекция предмета перцепции в будущее время с помощью способа действия с данным предметом; 4) мышление объективирует время, сворачивая три временных вектора в пространственно-организованную схему.

Предложенные типы причин составляют полное первичное (по отношению к деятельности и общению) содержание активности субъекта, которое, реализуясь в пространстве субъективных отношений, ложится в основу проектной реализации субъектной активности в данной профессиональной области.

Рецензенты:

Акопов Г.В., д. псх. н., проф., декан факультета психологии Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, г. Самара

Иванова Т.В., д.псх.н., профессор кафедры социальной психологии Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, г. Самара.

Библиографическая ссылка

Быкова А.В. ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5259 (дата обращения: 17.02.2026).