Кровеносные сосуды являются сложной биологической системой, обладающей способностью к ауторегуляции, одним из компонентов которой являются межклеточные и гемокинетические взаимодействия, локализующиеся на границе «сосудистая стенка - текущая кровь» [4]. Известно влияние вязкости цельной крови и формирования особой эритроцитарной системы в потоке на величину локального артериального давления (АД) [5]. Однако клинических исследований, посвященных оценке роли паттерна кровотока в сосудистом ремоделировании, в доступной литературе найти не удалось. Все выше сказанное и обусловило цель настоящего исследования.

Цель: оценить возрастные особенности ремоделирования сосудистой стенки в поздновозрастной группе больных артериальной гипертензией в сопоставлении с параметрами структуры кровотока.

Материалы и методы. Обследовано 179 больных артериальной гипертензией пожилого и старческого возраста. Критерии исключения из исследования: симптоматические гипертензии; острые нарушения мозгового кровообращения, перенесенные менее чем за 12 месяцев до момента включения в исследование; выраженный когнитивный дефицит, затрудняющий проведение исследования; нарушения сердечного ритма (кроме нечастой экстрасистолии); хроническая сердечная недостаточность (III и IV ф.к. по NYHA); стенокардия напряжения III и IV ф. к. (классификация Канадского общества кардиологов); острое коронарное событие, перенесенное менее чем за 6 месяцев до момента включения пациента в исследование; сахарный диабет; расчетная СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2; онкопатология и болезни крови; любое сопутствующее заболевание в стадии обострения.

Оценка ТКИМ правой и левой общих сонных артерий (ОСА) проводилась на ультразвуковой системе Philips Envisor HD (USA), с соблюдением всех требований экспертного соглашения Американского эхокардиографического общества к оценке субклинического сосудистого поражения и кардиоваскулярного риска у пациентов без клинических признаков атеросклеротического поражения артерий.

Оценка достижения целевого уровня АД проводилась согласно Национальным рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертензии [3].

Исследование структуры кровотока проводилось путем моделирования течения крови in vitro. Исследование проводилось в условиях постоянной объемной скорости - 1 мл/ч. Проводилась запись цифровых фильмов с последующим покадровым анализом для оценки распределения, ориентации и деформации форменных элементов крови в потоке, агрегационной способности эритроцитов, разделения кровотока на зоны, линейных скоростей форменных элементов в различных участках кровотока, характера взаимодействия форменных элементов и сосудистой стенки [4].

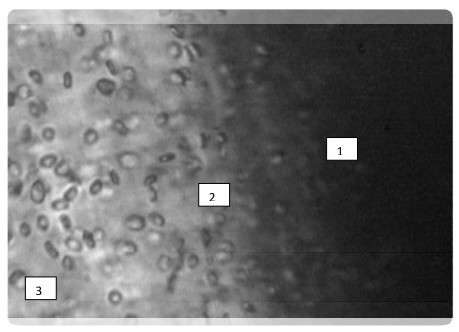

При исследовании структуры кровотока последний был разделен на три основные зоны по линейной скорости форменных элементов крови в нем (рис. 1). Центральная зона соответствовала осевому слою течения с максимальной линейной скоростью форменных элементов и была представлена преимущественно эритроцитами, в то время как лейкоциты и тромбоциты занимали промежуточную и периферическую зоны.

В пристеночной области отмечалось самое медленное продвижение форменных элементов с образованием эритроцитарных агрегатов, «прокатывающихся» по стенке сосуда. Во всех обследованных группах эту зону составляли эритроциты, преимущественно сохранявшие форму дискоцитов, и единичные тромбоциты. Лейкоциты визуализировались в виде крупных «теней», неоднородных на просвет, располагавшихся преимущественно в промежуточной и периферической зоне. В последней они либо медленно «прокатывались» по стенке сосуда, либо отмечалась их фиксация спустя 60-110 сек от момента начала исследования.

При моделировании диастолы происходило динамическое расширение периферической и промежуточной зон кровотока, сменяющееся увеличением ширины центральной зоны в систолу. Отношение ширины зоны кровотока в систолу к ширине зоны кровотока в диастолу рассматривалось как маркер динамической устойчивости кластеров кровотока.

Полученные результаты составили аналитическую базу данных, в которой отдельные параметры индексировались или ранжировались согласно принятому протоколу исследования. Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального распределения проводился графическим и расчетным (критерий Шапиро-Уилка, симметричность и эксцесс) методами. Проверка статистических гипотез проводилась с использованием 2-стороннего критерия Манна-Уитни. Проводился корреляционный анализ с использованием ранговой корреляции Спирмена, гамма-корреляции и корреляционного анализа по Кендаллу. Исходя из предполагаемого, по анализу графиков рассеяния, характера зависимости изучаемых параметров от времени использовалась полиномиальная аппроксимация методом наименьших квадратов, с последующим получением первой производной от временной функции. Проводилась оценка достоверности аппроксимации, в том числе с использованием коэффициента детерминированности. Моделирование «поведения» цереброваскулярной системы осуществлялось путем построения фрагментов фазовых портретов на плоскости «временная функция - ее первая производная».

Рис. 1. Структура кровотока: пациент I группы, исходно, 20-кратное увеличение: «диастола», деление на зоны (1 - периферическая зона; 2 - промежуточная зона; 3 - центральная зона).

Результаты. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 68,44 года (диапазон 60-84 года), из них лиц пожилого возраста было - 62,01%, старческого - 37,99%. Среди них мужчин - 54,19%, женщин - 45,81%.

С возрастом у обследованных пациентов отмечалось достоверное повышение динамической устойчивости кластеров кровотока (p = 0,027), жесткости эритроцитов в потоке (форм-фактор центральной зоны: 0,68 vs 0,81; р = 0,003). Статистически значимых гендерных различий параметров структуры кровотока выявлено не было.

ТКИМ у мужчин оказывалась статистически достоверно больше: 0,10±0,01 см vs 0,09±0,02 см, двусторонний тест Манна-Уитни p level 0,045 для правой ОСА; 0,11±0,02 см vs 0,09±0,01 см, двусторонний тест Манна-Уитни p level 0,004 для левой ОСА. Установлено, что лица пожилого и старческого возраста были сопоставимы по полу, клиническим характеристикам артериальной гипертензии, спектру медикаментозного лечения, скрининговым биохимическим и гематологических параметрам, что позволило при дальнейшем анализе использовать смешанные гендерные группы.

При проверке нулевой гипотезы об отсутствии различий по ТКИМ между лицами пожилого и старческого возраста последняя была опровергнута с уровнем статистической значимости 0,016. Статистически достоверных отличий по величине ТКИМ между пациентами с устойчивым целевым артериальным давлением и больными, не достигшими целевых значений АД, выявлено не было (р level 0,719 и 0,921 соответственно).

Обратила внимание тенденция к повышению жесткости эритроцитов у пациентов старческого возраста, которая тем не менее не достигала степени статистической значимости (p = 0,048).

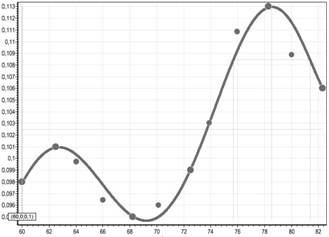

Изменение ТКИМ с возрастом носило нелинейный характер, оставаясь сравнительно стабильным до 74 лет (рис. 2). Затем происходило ее отчетливое нарастание. Траектория изображающей точки на плоскости «временная функция ТКИМ - скорость ее изменения» позволила выявить наличие особой точки типа «устойчивый фокус» с координатами (0; 0,114) для левой ОСА и (0; 0,105) для правой ОСА соответственно.

Рис. 2. Изменение толщины комплекса интима-медиа (ординат, см) правой общей сонной артерии с возрастом (абсцисс, годы) у лиц пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией.

Частота выявления атеросклеротических бляшек статистически достоверно возрастала начиная с 7-й декады жизни. Статистически значимой корреляции ТКИМ и наличия (и частоты выявления) атеросклеротической бляшки выявлено не было (Kendall τ = 0.0347, 0.027, при уровне p = 0.664 и 0.738, для правой и левой ОСА соответственно).

Значимой корреляции ТКИМ с уровнями систолического, диастолического пульсового, среднего АД, спектром медикаментозной терапии, скрининговыми биохимическими и гематологическими параметрами, а также наличием и частотой выявления атеросклеротической бляшки установлено не было.

При сопоставлении данных пациентов с минимальными и максимальными значениями ТКИМ у последних выявлено значимое преобладание лейкоцитов, как свободных, так и фиксированных с сосудистой стенке, в периферической зоне (p = 0,036).

Отмечалась умеренная положительная корреляционная связь с количеством гранулоцитов (r = 0,395; 0,319, p level < 0,05) и умеренная отрицательная корреляционная связь с количеством лимфоцитов (r = -0,323; 0,326 p level < 0,05) (для правой и левой ОСА соответственно), умеренная отрицательная корреляционная связь с нормализованной линейной скоростью в центральной зоне (r = -0,403; 0,371 p level < 0,05, для правой и левой ОСА соответственно) и умеренная положительная корреляционная связь с параметром динамической устойчивости кластеров кровотока (r = 0,386; 0,323, p level < 0,05, для правой и левой ОСА соответственно).

Обсуждение. К настоящему времени зависимость ТКИМ от возраста не вызывает сомнений, однако вклад патологических и физиологических (инволюционных) факторов в изменение указанного параметра, его клинически значимые пороговые величины, а также характер зависимости ТКИМ от возраста остаются не вполне ясными. Так, в ряде исследований, выявивших прирост ТКИМ с возрастом, измерение проводилось без учета наличия атеросклеротической бляшки [6; 7], т.е. в анализ включались данные, полученные как в безбляшечной области, так и в зоне выраженного атеросклеротического поражения. В ряде других работ критерии исключения были недостаточно жесткими и допускали наличие, например, сахарного диабета, клинически выраженного атеросклеротического поражения артерий различной локализации у обследованных. В нашем исследовании измерение проводилось в непораженной области. Пациенты пожилого и старческого возраста были полностью сопоставимы как по гендерной структуре групп, так и по клиническим характеристикам, спектру используемых лекарственных препаратов. Не было получено данных, подтверждающих влияние величины артериального давления на ТКИМ у обследованных больных. Таким образом, возрастзависимое увеличение ТКИМ может отражать инволюционное ремоделирование сосудистой стенки.

Относительно характера зависимости ТКИМ от возраста в современной литературе также приводятся различные данные. Преобладает мнение о нелинейном характере изменения ТКИМ с возрастом. В то время как в исследовании Homma S. и соавторов, включавшем в себя изучение клинически здоровых лиц в возрастном диапазоне от 21 до 105 лет, была выявлена линейная зависимость ТКИМ от возраста [8].

Учитывая известные к настоящему моменту времени механизмы сосудистого ремоделирования [9], линейный характер возрастзависимого изменения ТКИМ представляется маловероятным. Описана взаимосвязь процессов воспаления и увеличения толщины ТКИМ. Субклинические провоспалительные изменения в свою очередь ассоциированы с изменением биохимического профиля, клеточного пула и гидрофильности соединительной ткани [10]. До определенной стадии эти процессы обратимы. С точки зрения биомеханики в процессе ремоделирования сосудистая стенка подвергается трем основным видам механического напряжения, количественные величины которых опосредуются упруго-вязкостными свойствами артериальной стенки, потоковыми характеристиками текущей крови, и в том числе паттерном кровотока. Сочетание влияния механических напряжений и структурно-функциональных изменений сосудистой стенки (обусловленных как патогенетическими, так и инволюционными вмешательствами) до известной степени может объяснить выявленные волнообразные изменения ТКИМ на протяжении пожилого возраста в обследованной выборке. Однако такой характер временной зависимости ТКИМ дискутабелен и, несомненно, нуждается в уточнении.

Выявленные взаимосвязи параметров структуры кровотока и величины ТКИМ у лиц пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией иллюстрируют значение поток-зависимого напряжения сдвига в процессе сосудистого ремоделирования в данной категории пациентов.

В большинстве исследований постулируется ассоциация между ТКИМ и образованием атеросклеротической бляшки. Однако в нашем исследовании, особенно для пациентов в возрасте 70 лет и старше, подобной зависимости выявлено не было, что еще раз свидетельствует об особенностях сосудистого ремоделирования у лиц пожилого и старческого возраста.

Заключение. У пациентов пожилого и старческого возраста происходит диффузное утолщение комплекса интима-медиа, степень которого увеличивается с возрастом, коррелирует с линейной скоростью центральной зоны тока крови в сосуде, динамической устойчивостью кластеров кровотока, количеством гранулоцитов периферической крови и лейкоцитов в периферической и переходных зона кровотока. Описанное увеличение толщины комплекса интима-медиа у лиц пожилого и старческого возраста носит нелинейный характер, не зависит от степени и длительности артериальной гипертензии.

Библиографическая ссылка

Малинова Л.И., Саджая Л.А., Тихонова Л.А. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И СОСУДИСТОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ У ПОЗДНОВОЗРАСТНЫХ ПАЦИЕНТОВ: ВЛИЯНИЕ ПАТТЕРНА КРОВОТОКА // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5115 (дата обращения: 18.02.2026).