Специфичность военной службы по призыву, как и учебы в военном образовательном учреждении, заключается в том, что помимо деятельности, непосредственно связанной с несением службы, присутствует учебная деятельность, определяемая освоением основной специальности, и являющаяся основным критерием профессиональной успешности данной категории военнослужащих. Важнейшими показателями адаптации к образовательному процессу являются показатели успеваемости [9]. Вместе с тем необходимо учитывать наличие в военных образовательных учреждениях специально-прикладных дисциплин, имеющих существенную специфику освоения, требующих присутствия определенных навыков. Неотъемлемой составной частью единого комплекса овладения курсантами профессионально ориентированных знаний является освоение дисциплины «огневая подготовка», базирующейся на успешном выполнении различных видов упражнений пулевой стрельбы.

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма у курсантов Академии ФСИН России с различной успешностью пулевой стрельбы.

Материалы и методы

Было обследовано 96 курсантов мужского пола Академии ФСИН России г. Рязань. Возраст всех обследуемых на момент начала исследования составил 17-18 лет. Для оценки личностных особенностей и психологического состояния курсантов нами использовались: тест-опросник EPI Г. Айзенка [1], личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлор [5], тест определения уровня невротизации и психопатизации (УНП) [7].

Для оценки состояния вегетативной нервной системы применялся математический анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [3; 10] с использованием аппаратно-программного комплекса «Варикард 1.2» (Россия). Регистрация кардиоинтервалов производилась в положении сидя, трижды (в каждом случае по 3 минуты): в состоянии покоя, с 1-й по 3-ю минуту после физической нагрузки (степ-тест), с 5-й по 7-ю минуту после физической нагрузки. Основой степ-теста явилось восхождение на скамейку высотой 0,5 м с частотой 30 циклов в минуту (120 шагов) в течение 5 минут. Результаты исследования, после формирования выборок, заносились в табличный процессор и в дальнейшем оценивались с помощью Microsoft Office Excel 2003 Windows XP, статистического пакета STATISTICA for Windows Ru v 5.5. Статистические показатели оценивались с помощью t-теста с соответствующими критериями надежности (m - вероятностная ошибка; t - критерий Стьюдента).

Результаты и их обсуждение

При проведении предварительного анализа с целью определения приоритетных задач нашего исследования было отмечено, что между общей успеваемостью курсантов и успешностью обучения по дисциплине «Огневая подготовка» (освоение практических навыков стрельбы) значимые корреляционные связи отсутствуют. Данное положение обусловлено самой спецификой практики стрельбы, успешность которой состоит в сложном сочетании наследственных и приобретенных качеств моторики, как результата онтогенеза. Выделяют три аспекта моторики: 1) функциональный (физиологический); 2) морфологический (анатомический); 3) биодинамический (силовой, биомеханический) [6]. Их соотношение выражается в индивидуальных особенностях физической деятельности, основу которых составляет развитие двигательных способностей. Учитывая вышеизложенное, представляется очевидным необходимость изучения показателей успеваемости по специально-прикладным дисциплинам, в частности по предмету «Огневая подготовка», отдельно от показателей общей успеваемости.

Нами была изучена результативность стрельбы из 9-мм пистолета Макарова (ПМ) курсантов по итогам 3 лет обучения (1-3 курс) без учета вида выполняемого упражнения. Применялись следующие критерии оценки: менее 18 очков - 2 балла, 18-20 очков - 3 балла, 21-24 очка - 4 балла, 25 очков и выше - 5 баллов. По результатам исследования определились две группы с различным уровнем результативности стрельбы: с высокой результативностью (n = 28) средний балл составил 4,36 ± 0,28 и с низкой результативностью (n = 68) средний балл 3,05 ± 0,35. При сравнении данных психологического обследования с использованием вышеперечисленных тестов в выделенных группах статистически значимых различий выявлено не было; корреляционные связи между психологическими характеристиками курсантов и результативностью стрельбы также не отмечались.

При проведении кардиоинтервалометрии в состоянии покоя между группами курсантов определялись статистически значимые (P < 0,05) различия по индексу напряжения регуляторных систем (SI), отражающего степень централизации управления ритмом сердца и в основном характеризующего активность симпатического отдела вегетативной нервной системы [3; 10]. Так, в группе с низкой результативностью стрельбы SI составил 137,13 ± 102,68 условных единиц, а в группе с высокой результативностью - 86,34 ± 39,37. Несмотря на различия, данные показатели в обеих группах находились в границах вегетативного равновесия (SI 50-150 условных единиц). Остальные показатели ВСР, определяемые в состоянии покоя, не показали статистически значимых различий между группами.

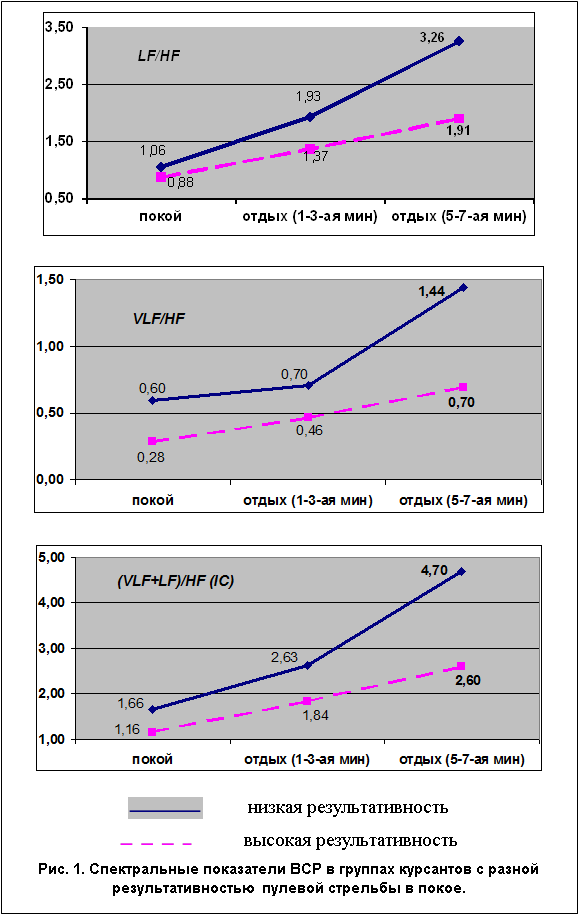

При воздействии физической нагрузки в нашем исследовании в группах были отмечены существенные особенности регуляции сердечного ритма. Наиболее отчетливо это проявилось при изучении спектральных показателей ВСР, особенно спектральных индексов, таких как LF/HF, VLF/HF, (VLF+LF)/HF. При анализе спектральных составляющих сердечного ритма мы руководствовались данными о связи HF-колебаний с дыханием и влиянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, LF-колебаний с барорефлексом и симпатической активностью, VLF-колебаний - с гормональной регуляцией [3; 10]. На рисунке 1 показано, что в группе с низкой результативностью стрельбы спектральные индексы были выше, чем в группе с высокой результативностью, что свидетельствует о более высоком уровне активности центрального контура регуляции, о более высокой степени централизации управления ритмом сердца.

Однако если в состоянии покоя данные различия не являлись статистически значимыми, то после физической нагрузки происходил рост исследуемых показателей, причем более выраженный в группе с низкой результативностью, так что на 5-7-й минуте отдыха определялись статистически значимые (P < 0,01) различия: LF/HF в группе с низкой результативностью - 3,26 ± 1,97, в группе с высокой результативностью - 1,91 ± 1,46, VLF/HF - 1,44 ± 0,94 и 0,70 ± 0,65, (VLF+LF)/HF - 4,70 ± 2,80 и 2,60 ± 2,01 соответственно.

Таким образом, у курсантов с различной результативностью пулевой стрельбы имеются особенности вегетативной регуляции сердечного ритма, выявляемыми методами математического анализа. В состоянии покоя исходное вегетативное обеспечение в группах является практически одинаковым, за исключением единичного различия по индексу напряжения регуляторных систем, что может указывать на более выраженное влияние симпатической нервной системы в группе с низкой результативностью. После физической нагрузки в данной группе происходит значительная активация симпатических влияний, выражаемая в соответствующих изменениях спектральных индексов ВСР, статистически значимо превосходящих подобные изменения в группе курсантов с высокой результативностью стрельбы.

Рецензенты:

- Прошляков Владимир Дмитриевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой физического воспитания и здоровья Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань.

- Сауткин М.Ф., д.м.н., профессор, профессор кафедры физического воспитания и здоровья Рязанского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань.

Библиографическая ссылка

Воронин Р.М. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ У КУРСАНТОВ // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5041 (дата обращения: 18.02.2026).