Существующая мировая практика в последние двадцать лет показывает успешные примеры формирования таких интересных образований, как отраслевые и региональные инновационные кластеры, теоретические аспекты которых впервые обосновал такой известный ученый, как М. Портер. Так, по его мнению, под кластером понимается группа географически взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [3].

Правительством России кластерная политика, наряду с промышленной политикой, стала рассматриваться как одна из ключевых инвестиционных инициатив (инструментов диверсификации национальной экономики), и она по своей сути концентрируется на решении главных проблем российской экономики, таких как развитие местных рынков, доступа к инфраструктуре и квалифицированной рабочей силе, организация четкого взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления с научно-образовательной сферой и региональным бизнесом, снижение высокого уровня монополизации на региональных и локальных рынках [1].

Необходимо отметить, что существующее отличие региональной кластерной политики от промышленной политики в основном состоит в ее более узком фокусе ориентации на конкурентоспособный выпуск новых и перспективных видов современной продукции. Но внутри этого выбранного фокуса проведение кластерной политики становится шире промышленной, так как она консолидирует здесь не только саму производственную деятельность, но и региональный научно-образовательный комплекс, инфраструктурную поддержку и интеграционные коммуникационные сети.

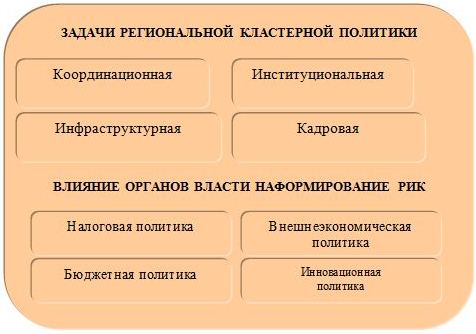

В современной сфере региональной кластерной политики можно выделить ряд основных групп задач, которые должны решать местные органы власти: координационную, институциональную, инфраструктурную и кадровую. Кроме того, высокий уровень функционирования создаваемого кластера в должной мере должно обеспечиваться проведением оптимальной налоговой, бюджетной, внешнеэкономической и инновационной политики со стороны федеральных и местных органов власти. Проведение этих политик на уровне региона существенно возрастает в вопросах разработки и реализации планов установления взаимодействия крупного и малого бизнеса; необходимого технологического обеспечения; согласованных изменений политики стандартизации и регулирования естественных монополий и т.д. (рис. 1) [2].

Рис. 1. Основные группы задач влияния органов власти на региональную кластерную политику.

Инициация создания регионального инновационного кластера может произойти в двух основных формах: «сверху» и «снизу». На практике чаще всего организация РИК происходит по первому варианту, когда местные органы власти выступают инициаторами «кластерных инициатив», налаживая более тесное сотрудничество между собой, наукой и бизнес-сообществом региона.

В настоящее время готовы условия для формирования регионального инновационного кластера (РИК) в Нижегородской области, ввиду того что в регионе: находятся 16 вузов и более 30 филиалов вузов, работает более 100 научных структур, таких как Федеральный ядерный центр в Сарове, Институт прикладной физики РАН и т.д., семь бизнес-инкубаторов и три IT-парка. Кроме того, сейчас в стране возможно формирование РИК в таких инновационно активных регионах, как Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Томск [4].

Учитывая позитивные факторы инновационной деятельности Западно-Уральского региона России, назрели очевидные факторы по формированию инновационного кластера в целях повышения конкурентоспособности и научно-технического потенциала на территории Пермского края.

Выявленный потенциал для создания РИК Пермского края должен быть оценен по следующим параметрам:

- наличие соответствующего законодательства, стимулирующего инновационную деятельность в регионе;

- имеющийся потенциал роста дохода от предоставления наукоемких услуг и продаж инновационной продукции в регионе;

- оценка уровня новых знаний, формируемого наукой региона;

- наличие «пояса» инновационно активных структур сектора МСБ;

- наличие системного «ядра» активной инновационной деятельности в регионе (например, развитых технопарков на базе ведущих вузов);

- наличие ряда крупных предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию, в местной экономике;

- наличие развитой инновационной инфраструктуры и высококвалифицированной рабочей силы;

- прогнозирование долгосрочных перспектив развития территории ввиду создания подобного кластера.

После критической оценки этих факторов должно произойти значимое событие - принятие решения о возможности формирования на территории региона инновационного кластера.

Для реализации всего заложенного потенциала в создаваемом РИК должен быть создан и существовать целый ряд важнейших комплексов, которые призваны регулировать и развивать все взаимосвязи входящих в него структур и организаций (табл. 1).

Подобная кластерная форма организации инновационной деятельности на территории Пермского края должна привести к созданию особой формы инновации - «регионального совокупного инновационного продукта», который является результатом совместной деятельности всех этих организаций, что позволяет ускорить его диффузию по всей сети взаимосвязей в общем экономическом пространстве региона и страны.

Таблица 1 - Субъекты и виды комплексов взаимосвязей в формируемом РИК Пермского края

|

Виды комплексов взаимосвязей |

Субъекты комплекса взаимосвязей РИК |

|

1. Комплекс координации инновационной деятельности |

Местные органы власти и управления (региональные и муниципальные) |

|

2. Научно-инновационный комплекс |

Региональные вузы, научно-исследовательские организации и частные изобретатели |

|

3. Инвестиционно-финансовый комплекс |

Государственные бюджетные и внебюджетные фонды, инвестиционные и венчурные фонды, бизнес-ангелы и пр. |

|

4. Производственно-технологический комплекс |

Крупные промышленные предприятия, наукоемкий малый бизнес, инжиниринговые фирмы и пр. |

|

5. Информационно-аналитический комплекс |

Региональные структуры Торгово-промышленной палаты РФ, библиотеки, базы данных сети Интернет и пр. |

|

6. Экспертно-контролирующий комплекс |

Региональные экспертные центры стандартизации и метрологии, лаборатории оценки качества |

|

7. Комплекс продвижения инноваций на рынок |

Сеть региональных и отраслевых центров трансфера технологий, выставки, конференции и семинары, специализированный портал Интернета и пр. |

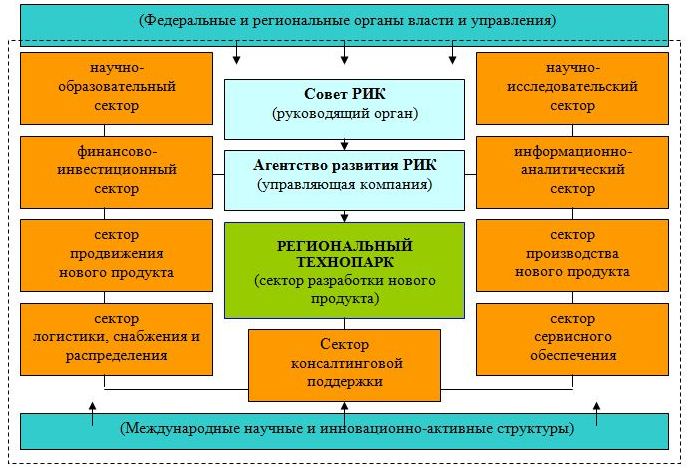

Возможная структура РИК Пермского края должна объединять все эти комплексы и состоять из ряда секторов (рис. 2).

Рис. 2. Схема общей структуры РИК Пермского края.

- сектор управления кластером, включающий: Совет РИК (руководящий орган) и Агентство развития РИК (исполнительный орган);

- научно-образовательный сектор, включающий: национальные исследовательские университеты - ПГТУ, ПГУ и Пермский филиал ГУ-ВШЭ, обеспечивающие подготовку и переподготовку высококвалифицированного персонала, генерирование новых знаний и выполнение научных исследований по широкому кругу проблем;

- научно-исследовательский сектор, включающий: институты Пермского филиала УрО РАН, отраслевые институты, занимающихся перспективными направлениями фундаментальной и прикладной науки;

- сектор производства нового продукта, включающий: средний и крупный промышленный бизнес и пр.;

- финансово-инвестиционный сектор, включающий: федеральные и региональные фонды поддержки инновационного развития, венчурные фонды, ассоциации бизнес-ангелов, инвестиционные структуры, банки;

- сектор разработки нового продукта, включающий: бизнес-инкубаторы, технопарк, коучинг-центры, инновационные центры, малые инновационные предприятия и пр.;

- сектор продвижения нового продукта, включающий: региональный и отраслевые центры трансфера технологий, выставки и венчурные ярмарки;

- информационно-аналитический сектор, включающий: Пермскую торгово-промышленную палату, ЦНТИ, региональные библиотеки, единую информационную инновационную сеть в регионе;

- сектор консалтинговой поддержки, включающий: юридические, патентные, аудиторские, инжиниринговые фирмы, экспертные центры, лаборатории оценки качества, центры метрологии и сертификации и пр.;

- сектор логистики, снабжения и распределения, включающий: поставщиков оборудования, деталей и комплектующих и организации, связанные с распределением нового продукта (оптовые и розничные торговые сети), и пр.;

- сектор сервисного обеспечения, включающий: фирмы, связанные с сервисным обслуживанием и ремонтом.

В данном случае необходимо учитывать, что любая организация региона, страны и мира может стать участником РИК Пермского края, если ее деятельность не противоречит уставным целям кластера.

Членство в РИК может быть как полным, так и ассоциированным (что влечет за собой разный уровень прав, обязанностей и полномочий), но необходимо добиться того, что участие в составе РИК станет достаточно престижным и выгодным для всех заинтересованных структур.

Можно предположить, что РИК Пермского края в рамках первого этапа своего становления (4-5 лет) должен существенно внедриться на региональный и национальный уровень, а в рамках второго этапа развития (6-7 лет) - на международный уровень.

В конечном итоге формирование в Пермском крае регионального инновационного кластера позволит решить целый ряд вопросов, связанных с ростом конкурентоспособности территории, таких как: рост регионального валового продукта; повышение инновационного потенциала региона; рост инновационного предпринимательства; совершенствование региональной промышленной политики; формирование стратегических альянсов между крупным промышленным бизнесом и наукоемким сектором МСБ; создание и передача на рынок новых технологий, товаров и услуг; создание новых квалифицированных рабочих мест.

Рецензенты:

- Попов В.Л., д.т.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Пермский научно-исследовательский политехнический университет, г. Пермь.

- Анциферова И.В., д.т.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга, Пермский научно-исследовательский политехнический университет, г. Пермь.

Работа получена 23.11.2011

Библиографическая ссылка

Фролов С.Е. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=4995 (дата обращения: 17.02.2026).