Эти тенденции приводят к необходимости разработки новых методологических ориентиров исследования проблемы самореализации учителя в национально-культурной среде.

В современном обществе учитель призван не только передавать детям знания, но также и учить их еще только формирующееся сознание духовными ценностям, пробуждать в детях потребность в полезной деятельности, в самостоятельных открытиях, в создании нового, воспитывать социально активную личность. Но для этого учителю необходимо самому собственной жизнью утверждать те достоинства, которые он хотел бы видеть в своих учениках [5].

И.А. Колесникова отмечает востребованность в современных условиях в педагогах, способных к самореализации [2]. При самореализации учителя происходит профессиональный и личностный рост, осознание своих действий, себя в обществе и в профессиональной деятельности. Природа современной профессиональной деятельности учителя, как считает Н.К. Сергеев [4], требует нового творческого педагогического мышления, ценностной установкой которого является приоритет индивидуальности мышления над единомыслием, образовательных интересов личности над стандартной учебной программой, «саморазвития, самонаучения над унифицированным усвоением, передачей знаний» [1].

Е.С. Мичурина [3] полагает, что самореализация личности ориентирована на преобразование жизненной ситуации и представляется как творческий поиск: от видения и постановки проблемы к выдвижению предложений, гипотез, их проверке, познавательной рефлексии, что в целом обеспечивает опосредованное влияние на формирование образа Я в профессии и жизни.

Самореализация современного учителя как осознанный целенаправленный процесс раскрытия и актуализации сущностных сил личности в учебно-профессиональной деятельности, обеспечивающий саморазвитие педагога и его воспитанников и выражающийся в готовности к осуществлению профессиональной деятельности и свободному жизнетворчеству на основе диалогического взаимодействия с культурно-образовательной средой, задает ценностно-целевую характеристику системы многоуровневого педагогического образования.

Оценка эффективности экспериментальной методики становления самореализации в ходе учебного процесса составила особую исследовательскую задачу в ходе эксперимента, который проводился на базе Чеченского государственного педагогического института.

В качестве диагностической целостной шкалы мы использовали разработанную уровневую модель становления национально-культурной самореализации будущего педагога, а в организации деятельности предложили студентам выйти за рамки учебного процесса в другие формы организации активности, в которых бы наиболее полно проявлялись рефлексивная, ценностная, коммуникативная, мотивационная функции и функция формирования опыта студентов.

Экспериментальную группу составили студенты четырех групп - всего 50 человек. Динамика становления самореализации, отраженная в количественных данных, представлена в табл. 1-3. Контрольными послужили данные первоначальной диагностики (табл. 1).

Таблица 1 - Распределение студентов по стадиям становления профессионально-личностной самореализации на начало экспериментальной работы (чел., %)

|

Курс |

Очное обучение |

Заочное обучение |

||||||||||||||

|

репродуктивная |

исполнительская |

творческая |

субъектная |

репродуктивная |

исполнительская |

творческая |

субъектная |

|||||||||

|

I |

28 |

54% |

19 |

37% |

5 |

10% |

0 |

0% |

12 |

48% |

10 |

40% |

3 |

12% |

0 |

0% |

|

II |

20 |

39% |

14 |

27% |

13 |

25% |

4 |

8% |

8 |

33% |

9 |

38% |

6 |

25% |

1 |

4% |

|

III |

16 |

33% |

14 |

29% |

14 |

29% |

5 |

10% |

7 |

29% |

10 |

42% |

6 |

25% |

1 |

4% |

|

IV |

14 |

29% |

14 |

29% |

16 |

33% |

4 |

8% |

5 |

23% |

10 |

45% |

6 |

27% |

1 |

5% |

Как видно из этих данных, значимые изменения в стадиях становления самореализации наблюдаются лишь при сравнении результатов студентов первых и вторых курсов. Это объясняется тем, что второкурсники адаптировались к условиям обучения и проявляют свои способности к самореализации, сформированной у них к началу обучения. У некоторых из них также происходит становление самореализации в связи с реализацией собственного потенциала (часто «не благодаря, а вопреки» организации учебного процесса в вузе). При переходе студентов со второго на третий курс изменения в самореализации уже незначительны, а далее сколько-нибудь значимых изменений в самореализации студентов не обнаруживается.

Результативность экспериментальной методики проверялась на выборке из студентов 1 и 2-го курса (по 25 чел. в каждой группе). Данные контрольных срезов на начало эксперимента и окончание каждого из его этапов представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2 - Динамика изменения стадий становления самореализации студентов (начало эксперимента с 1-го курса)

|

Стадия сформированности |

Этапы эксперимента |

|||||||||

|

Начало |

Адаптивный |

Рефлексивный |

Ценностно-смысловой |

Проективный |

||||||

|

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

|

|

Репродуктивная |

13 |

52 |

9 |

36 |

7 |

28 |

4 |

16 |

2 |

8 |

|

Исполнительская |

9 |

36 |

9 |

36 |

9 |

36 |

10 |

40 |

9 |

36 |

|

Творческая |

3 |

12 |

6 |

24 |

7 |

28 |

8 |

32 |

10 |

40 |

|

Субъектная |

0 |

0 |

1 |

4 |

2 |

8 |

3 |

12 |

4 |

16 |

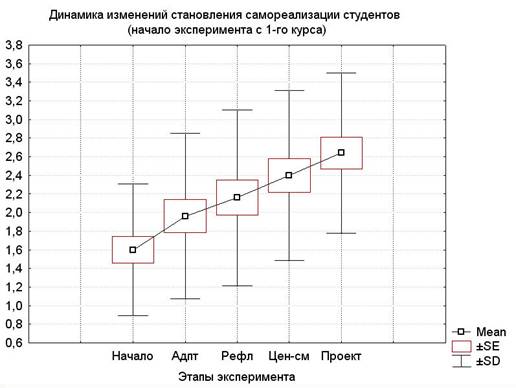

Уже из данных таблицы видна устойчивая динамика становления самореализации студентов в экспериментальной работе. График (рис. 1) также демонстрирует эту тенденцию.

Рис. 1. Результативность экспериментальной методики при работе со студентами с 1-го курса

Видно, что значимые изменения произошли за первый (адаптивный) этап. В последующем значимые изменения происходили через этап, что можно трактовать следующим образом: на рефлексивном этапе происходили количественные накопления, не приводящие к качественным изменениям, которые происходили лишь на ценностно-смысловом этапе.

Однако анализ результатов по критерию Вилкоксона и критерию знаков показывает, что на каждом из этапов экспериментальной работы происходят достаточно значимые изменения на уровне p<0.05. При этом фиксируется некоторое снижение динамики становления самореализации студентов при переходе от адаптивного к рефлексивному этапу эксперимента. Таким образом, статистический анализ результатов диагностики самореализации студентов экспериментальной группы 1-го курса подтверждает вывод об устойчивой положительной динамике становления исследуемого качества.

Особый интерес представляют данные диагностики студентов, с которыми экспериментальная работа была начата со второго курса (табл. 3).

Таблица 3 - Динамика изменения стадий становления самореализации студентов (начало эксперимента со 2-го курса)

|

Стадия сформированности |

Этапы эксперимента |

|||||||||

|

Начало |

Адаптивный |

Рефлексивный |

Ценностно-смысловой |

Проективный |

||||||

|

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

чел. |

% |

|

|

Репродуктивная |

10 |

40 |

9 |

36 |

9 |

36 |

4 |

16 |

2 |

8 |

|

Исполнительская |

7 |

28 |

8 |

32 |

10 |

40 |

10 |

40 |

9 |

36 |

|

Творческая |

6 |

24 |

6 |

24 |

4 |

16 |

9 |

36 |

10 |

40 |

|

Субъектная |

2 |

8 |

2 |

8 |

2 |

8 |

2 |

8 |

4 |

16 |

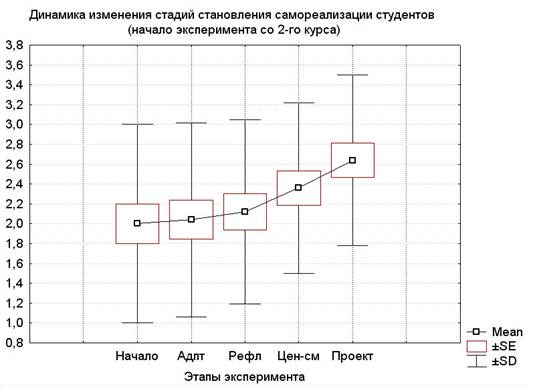

Анализ данных таблицы не дает оснований для столь же уверенных, как в отношении группы первокурсников, выводов об устойчивой динамике становления самореализации студентов, экспериментальная работа с которыми начата на втором курсе. Ту же картину мы видим и на графике (рис. 2), где «ящики» перекрываются, т.е. значение средних величин изменений не выходит за пределы стандартной ошибки.

Рис. 2. Результативность экспериментальной методики при работе со студентами со 2-го курса.

Уточненный результат дает анализ по критерию Вилкоксона и критерию знаков. Действительно, на адаптивном и рефлексивном этапах эксперимента сколько-нибудь значимых изменений в становлении самореализации студентов, экспериментальная работа с которыми начата со 2-го курса, не произошло. Более того, на рефлексивном уровне даже наблюдается некоторый регресс (табл. 3), когда 2 студента перешли с творческой стадии самореализации на исполнительскую. Это говорит о том, что спонтанное развитие на первом курсе не дает устойчивых результатов. И лишь на последующих двух этапах наблюдаются продвижения в результативности работы. Причем на последнем (проективном) этапе результативность выше, чем на предпоследнем (ценностно-смысловом).

Иначе говоря, после повышения самореализации студентов при переходе их с 1-го на 2-й курс (их естественной адаптации к условиям обучения в вузе) предпринимаемые меры не дают видимых результатов, хотя, по нашим наблюдениям, студенты с интересом воспринимают предлагаемые нами формы и методы работы. Видимо, на этих этапах экспериментальной работы закреплялись полученные при традиционном обучении результаты и происходили количественные накопления, которые затем, на двух последних этапах работы, позволили получить качественные результаты.

Вместе с тем сравнение результатов экспериментальной работы со студентами с 1 и 2-го курсов убедительно показывает, что эту работу следует начинать с 1-го курса. Именно в этот период происходит формирование мотивации студента, системы его отношений к профессионально-педагогической деятельности, социокультурная ориентация, которые затем реализуются в динамичном становлении самореализации будущего учителя. Начав реализовывать экспериментальную работу со 2-го курса, мы существенно снижаем ее результативность.

Сравнение статистических данных позволяет сделать ряд выводов:

- экспериментальная методика организации процесса обучения в условиях многоуровневого образования позволяет обеспечить ускоренное становление самореализации студента - будущего педагога;

- особенно ускоренное развитие наблюдается в условиях соответствия социально-этическим нормам и обычаям родной культуры;

- результативность реализации разработанной в исследовании концепции существенно повышается, если ее реализовывать с первого года обучения;

- каждый этап характеризуется доминированием, наряду с принципом толерантности, другого ведущего принципа;

- устойчивость результатов в реализации стимулирующих возможностей учебного процесса объясняется системным характером реализуемых средств.

Качественный анализ данных диагностических срезов, их статистическая обработка результатов свидетельствуют об эффективности проводимой в ходе эксперимента работы по педагогической помощи в становлении самореализации студента в условиях высшего многоуровневого образования.

Рецензенты:

- Борытко Н.М., д.п.н., профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград.

- Замятина Т.А., д.п.н., доцент, зав. кафедрой теории, методики и организации социально-культурной деятельности, ГОУ ДПО (повышения квалификации специалистов) «Волгоградская государственная академия повышения квалификации и переподготовки работников образования», г. Волгоград.

Работа получена 23.11.2011

Библиографическая ссылка

Базаева Ф.У. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=4979 (дата обращения: 18.02.2026).